Paris, 1788. Un vent de révolte soufflait sur les pavés, glacial et menaçant comme une lame de glace. L’hiver mordait les doigts des ouvriers, mais la faim rongeait leurs entrailles bien plus profondément. Le bruit sourd d’une colère contenue résonnait dans les ruelles sombres, une symphonie sinistre prélude à un orage social. Les ateliers, habituellement bruissants d’activité, étaient tombés dans un silence lourd, un silence pesant chargé de la promesse de la confrontation. Les murmures conspirateurs se transformaient en cris de défi, les murmures secrets en revendications hurlées.

La misère, cette vieille dame aux yeux creux et au sourire cruel, régnait en maîtresse absolue. Le prix du pain, toujours plus élevé, étouffait les familles comme une main d’acier. Le roi, Louis XVI, bien intentionné mais terriblement inexpérimenté, était assis sur un trône branlant, ignorant la profondeur de la détresse qui rongeait son royaume. Son contrôle, autrefois ferme, semblait s’effriter, laissant place à une incertitude menaçante, une fissure dans la façade royale, une fracture qui menaçait de faire s’écrouler l’édifice tout entier.

La Marche des Faimants

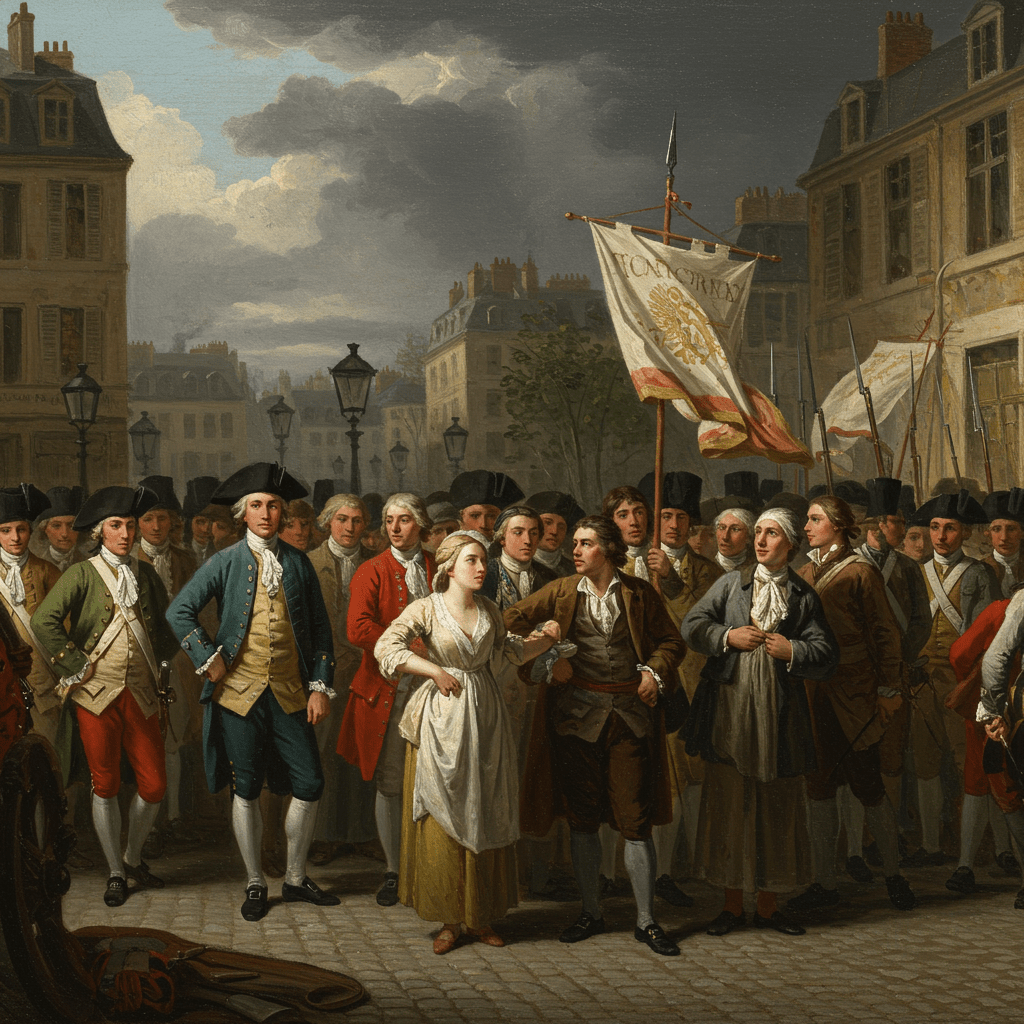

Des milliers d’hommes et de femmes, squelettiques et désespérés, sortirent des quartiers populaires, leurs estomacs vides résonnant comme des tambours de guerre. Ils marchaient, une armée de la faim, leurs pas résonnant sur les pavés, un rythme funèbre qui scandait leur détresse. Leurs drapeaux de fortune, des chiffons rapiécés et tachés de boue, flottaient au vent, symboles d’une révolte silencieuse mais implacable. Ils réclamaient du pain, de l’espoir, une reconnaissance de leur souffrance. La police royale, dépassée et mal préparée, regardait cette marée humaine s’approcher, impuissante face à la force brute du désespoir.

La Réponse du Roi

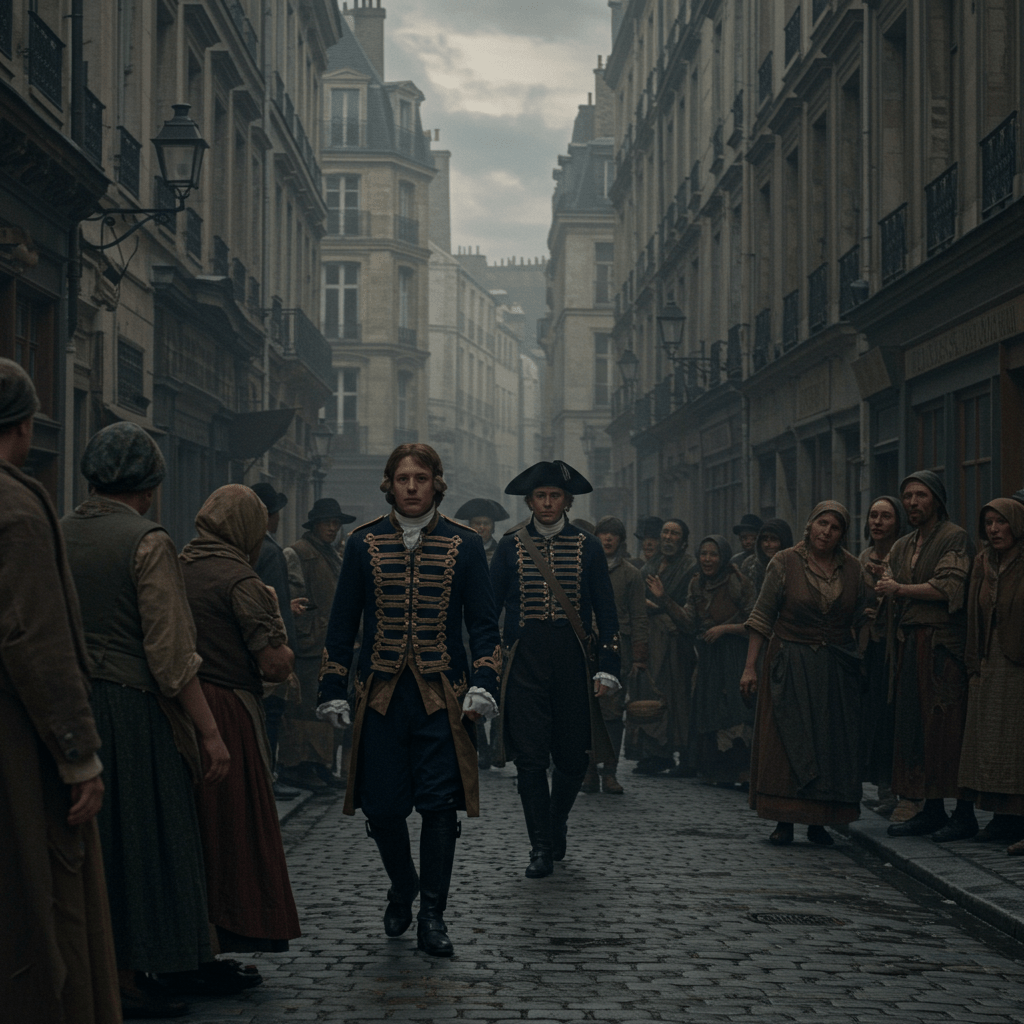

Louis XVI, informé de la gravité de la situation, hésita. Il était un homme de bonne volonté, un homme qui désirait le bien de son peuple, mais il manquait cruellement de la fermeté nécessaire pour gérer une telle crise. Ses conseillers, divisés et indécis, lui offraient des solutions timides et inefficaces. La noblesse, sourde à la souffrance du peuple, refusait tout compromis, préférant maintenir son train de vie opulent. Le temps, cet allié implacable, semblait jouer contre le roi. Chaque heure qui passait accentuait le danger, chaque jour qui s’échappait creusait le fossé entre la couronne et son peuple.

La Violence des Rues

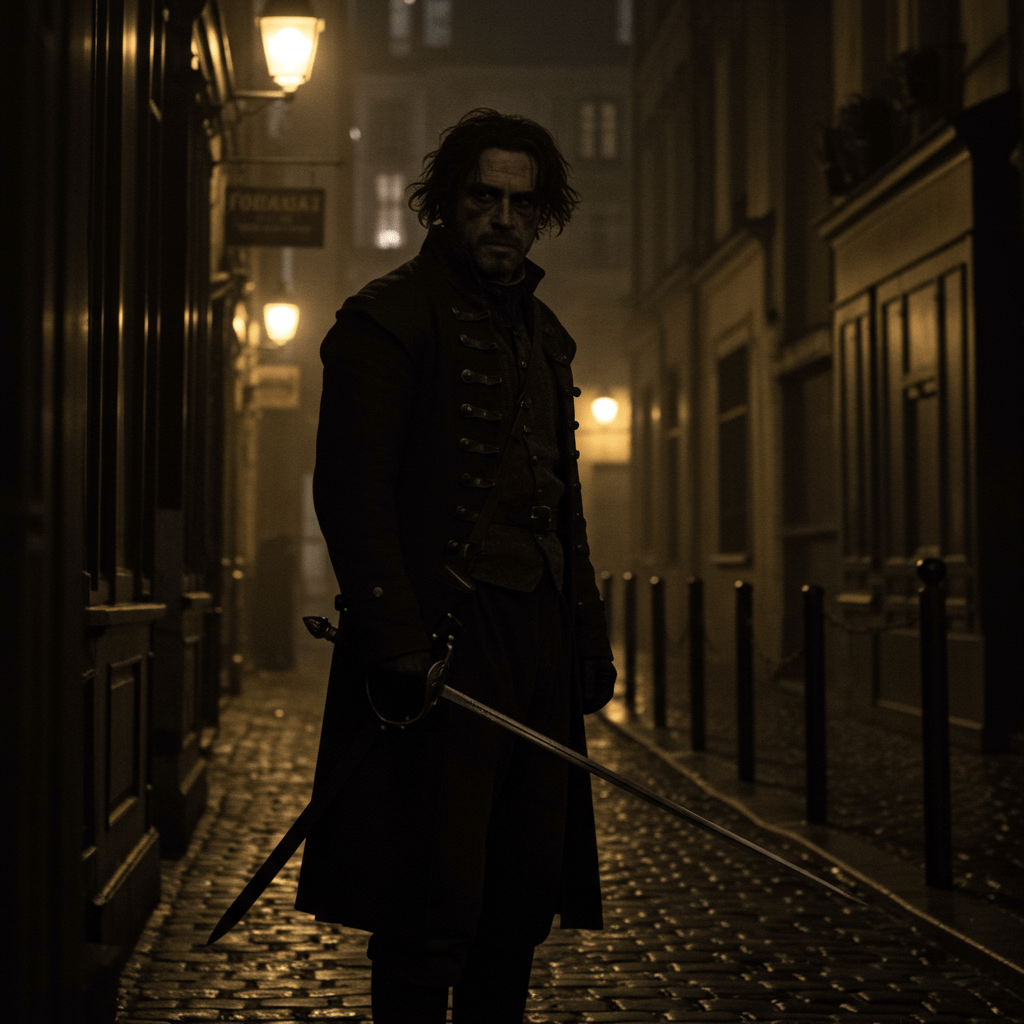

La confrontation fut inévitable. La police royale, chargée de réprimer les manifestations, se retrouva face à une foule furieuse et déterminée. Les affrontements éclatèrent, sanglants et violents. Les rues de Paris se transformèrent en champs de bataille improvisés, où les pierres volaient comme des projectiles mortels et où les cris de douleur se mêlaient aux chants de révolte. Le sang coulait, rouge et vif sur les pavés, un témoignage macabre du désespoir et de la colère. Le contrôle royal, déjà fragilisé, s’effondrait sous le poids de la violence.

L’Échec du Contrôle Royal

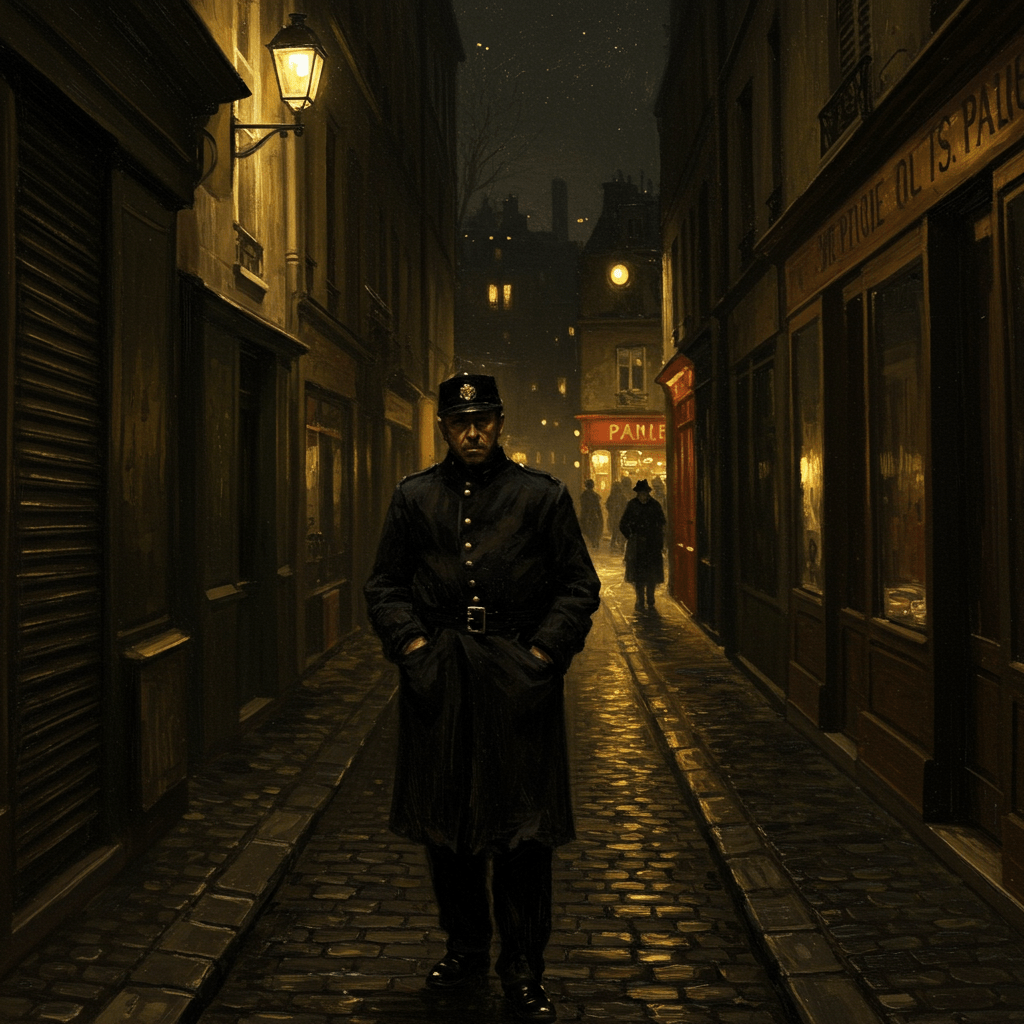

Les grèves se multiplièrent, les manifestations devinrent plus fréquentes et plus audacieuses. La police royale, dépassée et démoralisée, était incapable de maîtriser la situation. L’autorité du roi, autrefois respectée, était mise à mal. Les murmures de révolution se répandaient comme une traînée de poudre, alimentant la flamme de la révolte. Louis XVI, conscient de l’imminence du danger, tenta de prendre des mesures, mais il était trop tard. Le contrôle royal, jadis symbole de puissance et de stabilité, était devenu un mirage, une illusion fragile brisée par le vent de la révolte.

Le crépuscule s’abattait sur Paris, un crépuscule chargé de menace et d’incertitude. Les réverbères tremblaient, éclairant les ombres menaçantes qui se profilaient dans les rues. Le son des pas précipités résonnait dans la nuit, le bruit d’une ville au bord du chaos, une ville qui tenait son souffle, attendant l’aube, attendant la suite d’une histoire qui allait changer à jamais le cours de la France.

Le règne de Louis XVI, marqué par de nobles intentions mais aussi par une incapacité criante à gérer la colère populaire, s’acheminait vers une fin tragique et inexorable. L’échec du contrôle royal, révélé au grand jour par les grèves et les manifestations, était un signe avant-coureur des bouleversements à venir, des événements cataclysmiques qui allaient bientôt transformer la France à jamais.