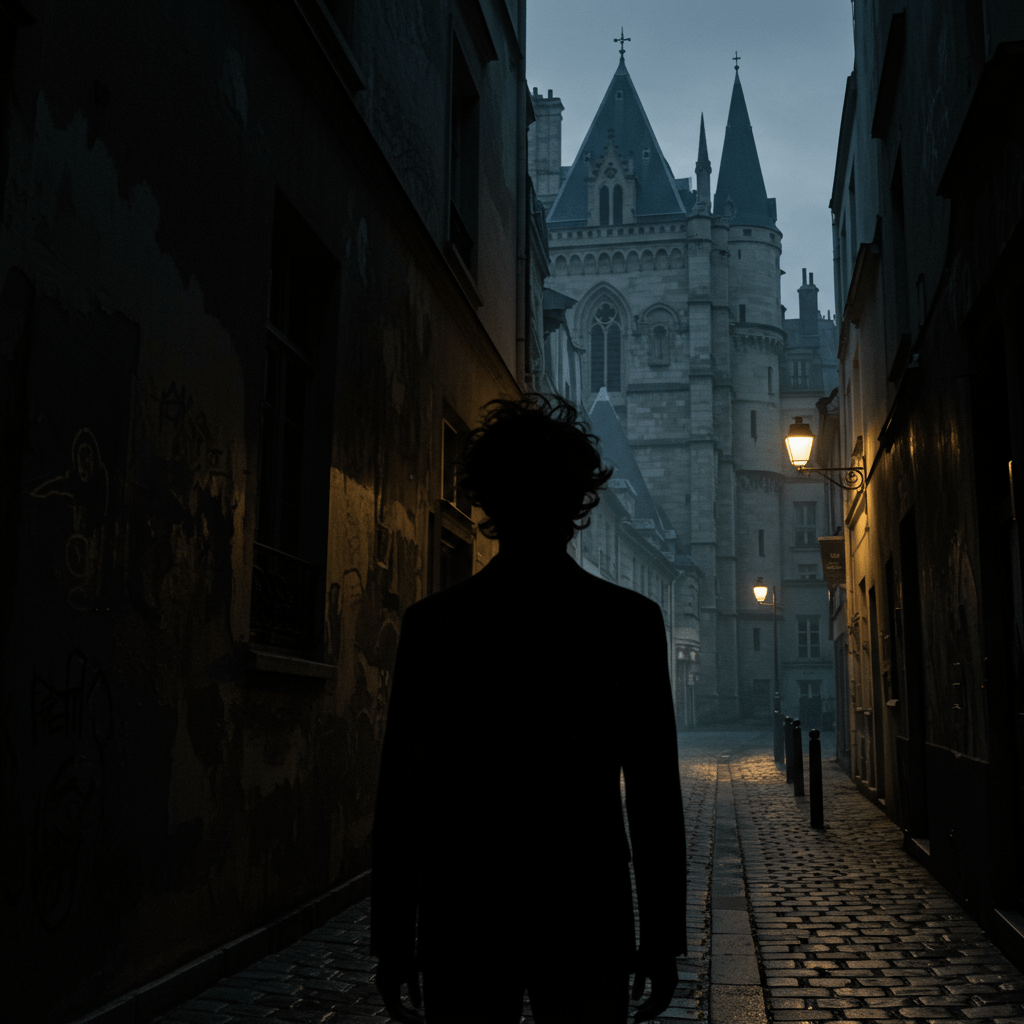

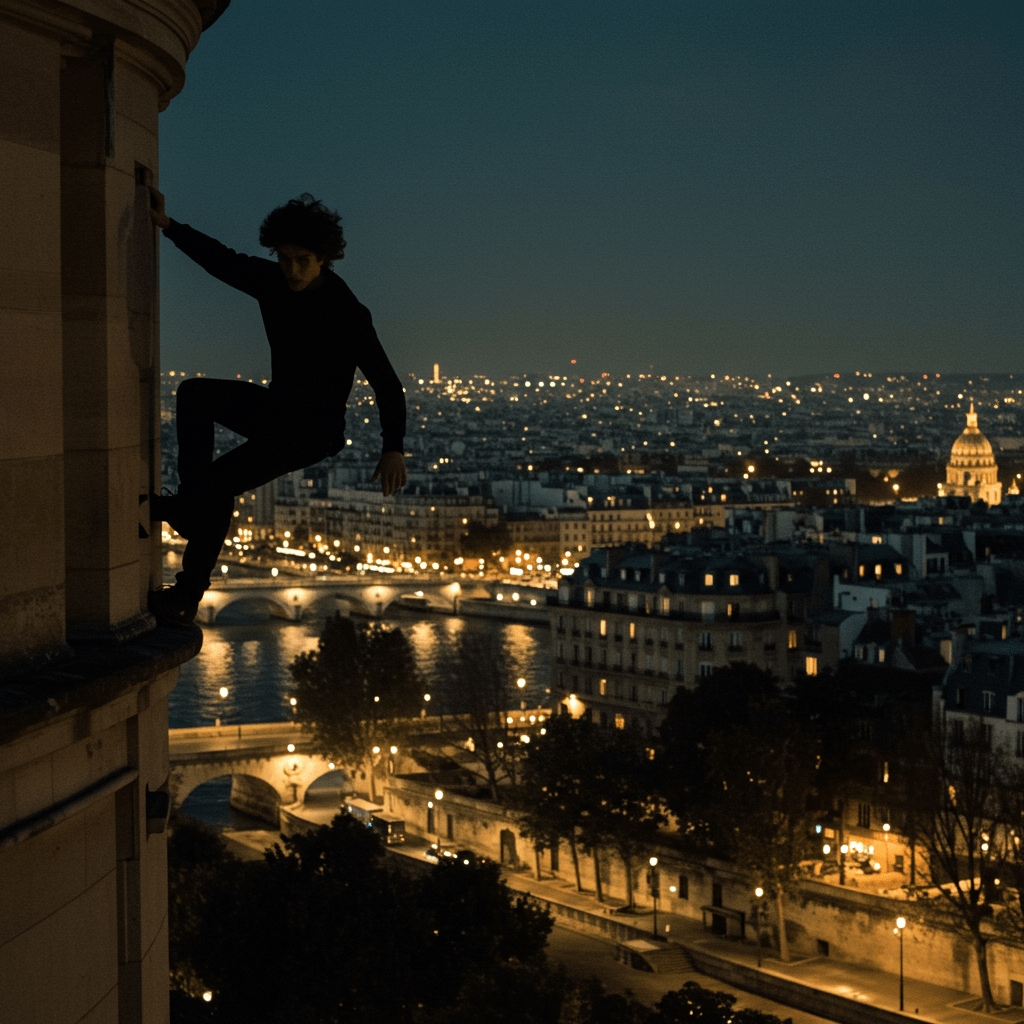

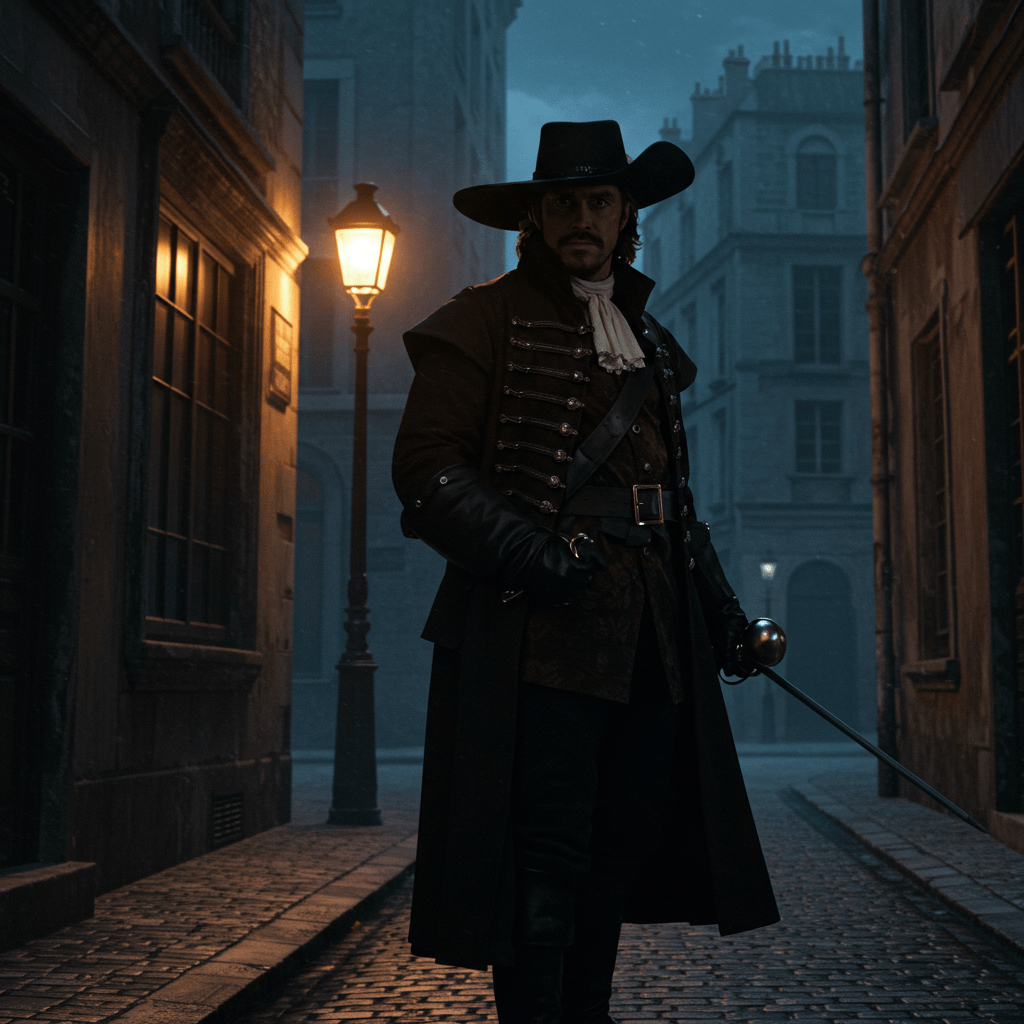

Paris, 1830. La nuit enveloppe la capitale d’un voile d’encre, mais sous ce manteau sombre, une autre ville s’éveille. Une ville de murmures, d’ombres furtives, et de secrets bien gardés. Ce soir, mes chers lecteurs, nous allons explorer un lieu interdit, un antre de misère et de mystère : la Cour des Miracles. Un creuset bouillonnant où la foi et la superstition s’entremêlent dans un ballet macabre, où les estropiés recouvrent miraculeusement l’usage de leurs membres après la tombée de la nuit, et où la magie populaire règne en maître absolu.

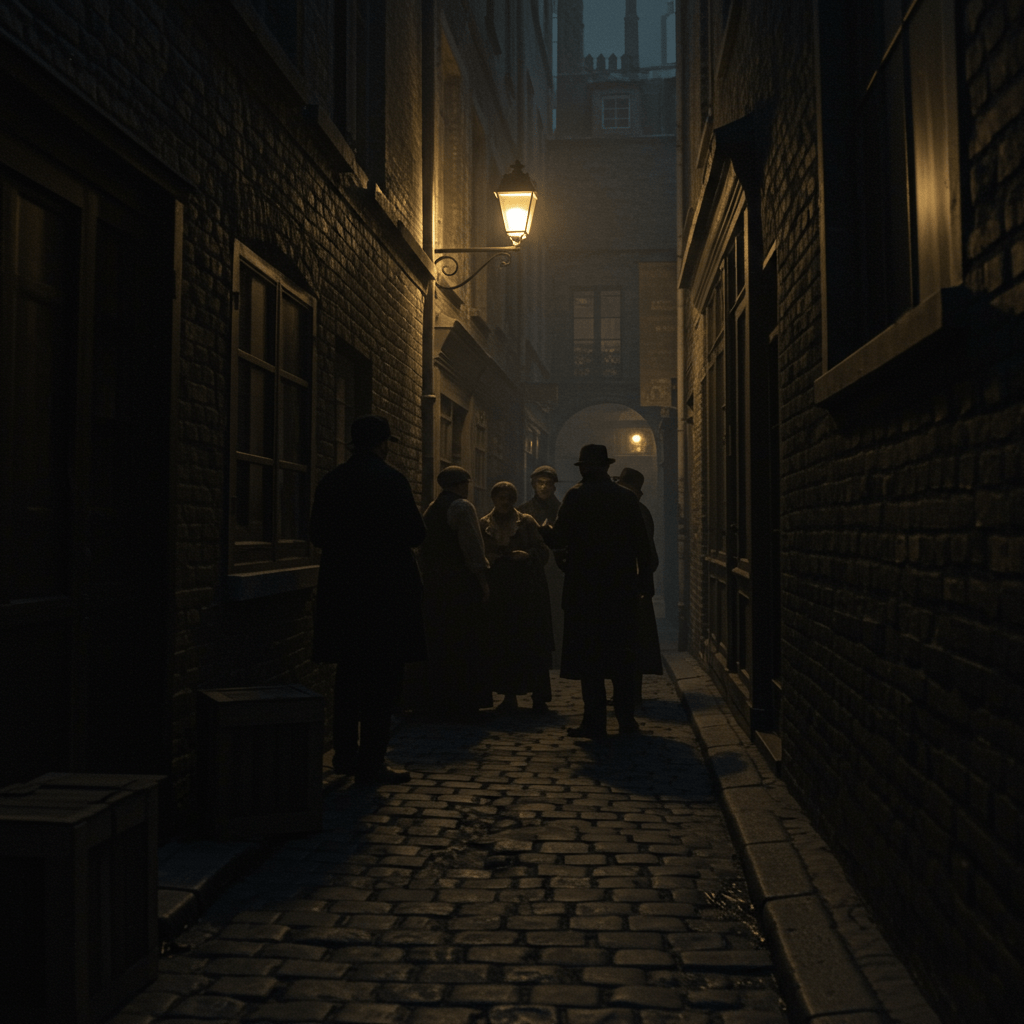

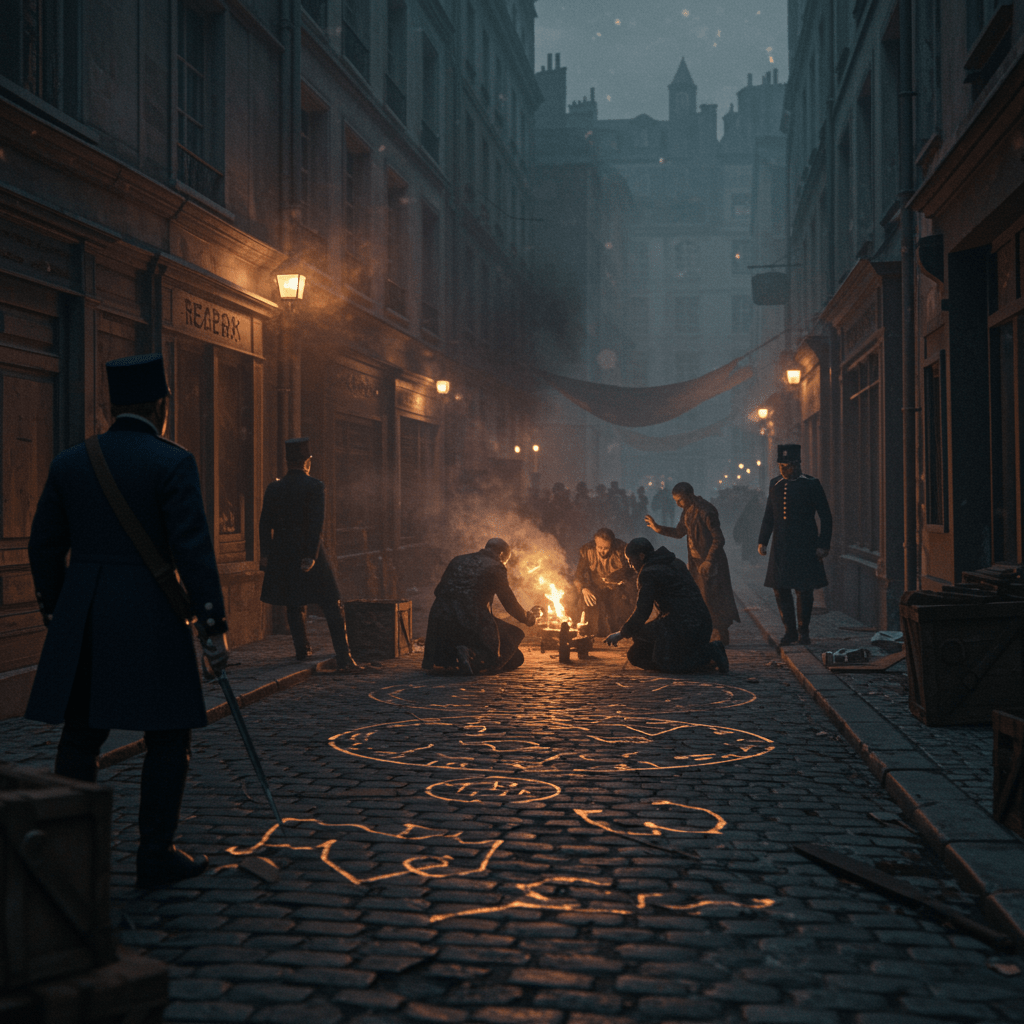

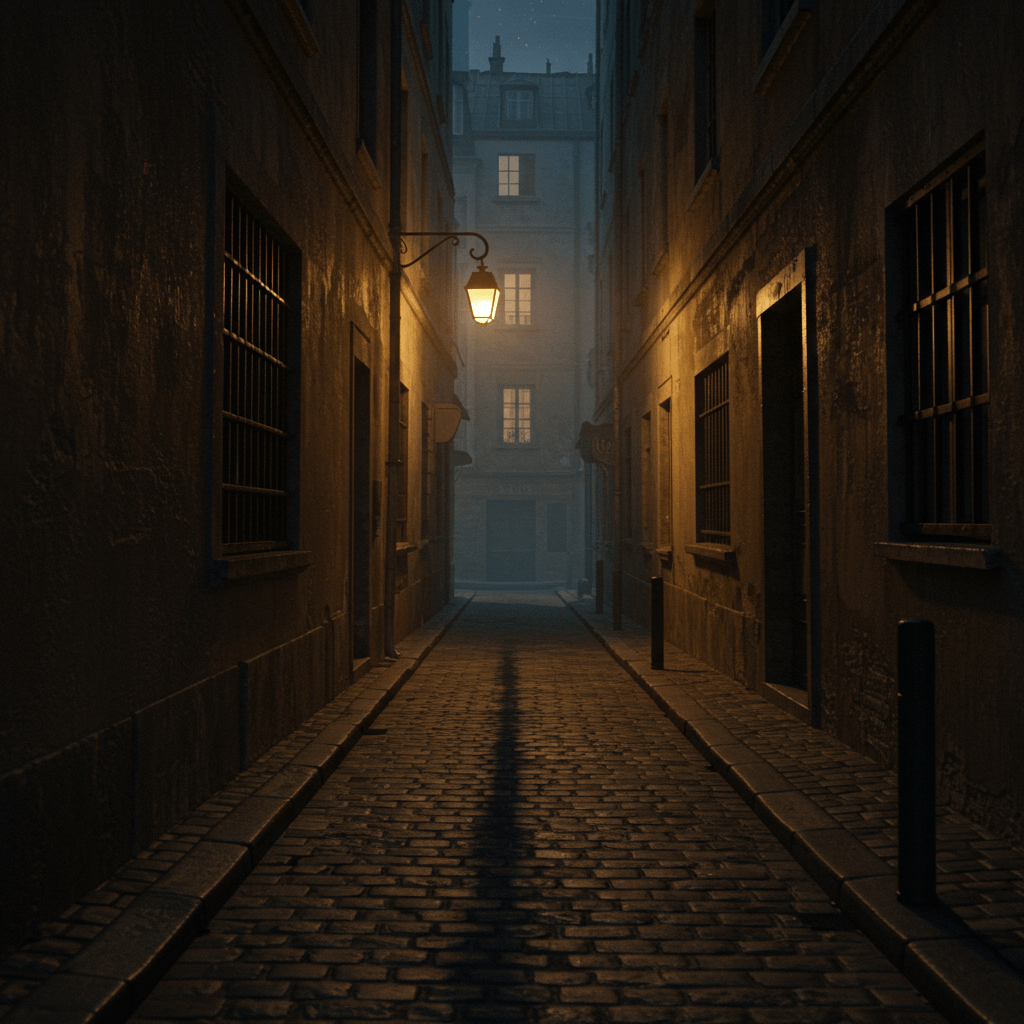

Imaginez, si vous l’osez, un dédale de ruelles étroites, baignées d’une lumière blafarde provenant de lanternes branlantes. L’air y est épais, saturé d’odeurs âcres de fumée, d’ordures, et d’une pauvreté indescriptible. Des visages marqués par la souffrance et la ruse vous observent du coin de l’œil, tandis que des enfants faméliques se disputent les restes jetés par quelque gargote douteuse. Ici, la loi du royaume n’a plus cours. Seules les règles obscures de la Cour des Miracles, dictées par ses chefs impitoyables, s’appliquent. Et ce soir, un événement particulier va nous ouvrir les portes de ce monde interlope : une cérémonie de divination, promettant de dévoiler les secrets de l’avenir… et peut-être, de réveiller de vieux démons.

La Diseuse de Bonne Aventure et le Charme Perdu

Le cœur de la Cour des Miracles bat dans une masure délabrée, où une vieille femme nommée Margot, la diseuse de bonne aventure la plus réputée du quartier, officie. Son visage, labouré par les ans et les soucis, est illuminé par le scintillement de bougies disposées autour d’une table recouverte d’un tissu élimé. Des symboles étranges y sont brodés, des pentacles cabalistiques et des figures astrologiques, témoins d’un savoir ancestral transmis de génération en génération. Ce soir, une jeune femme, Lisette, se tient devant elle, le visage anxieux et les mains tremblantes. Elle a perdu un charme, un petit médaillon hérité de sa mère, et elle est persuadée qu’il est la clé de son bonheur. Sans lui, elle se sent perdue, vulnérable. Margot accepte de l’aider, moyennant une poignée de pièces et la promesse d’un service futur.

« Asseyez-vous, ma fille, et ne craignez rien, » gronde Margot d’une voix rauque. « Le voile qui sépare le monde des vivants de celui des esprits est mince ici. Je vais interroger les cartes, les osselets, et les étoiles. Mais soyez prête à entendre des vérités qui pourraient vous déplaire. » Lisette acquiesce, le cœur battant la chamade. Margot commence alors son incantation, un mélange de latin macaronique, de patois ancien, et de formules obscures. Elle jette les osselets sur la table, les observe avec une attention intense, puis tire les cartes du tarot, révélant des figures inquiétantes : la Mort, le Diable, la Tour foudroyée. Lisette pâlit, mais Margot la rassure : « Ce ne sont que des symboles, ma fille. Ils ne dictent pas votre destin, mais ils vous mettent en garde. »

Finalement, après une longue et pénible séance, Margot lève les yeux, le regard fixe et pénétrant. « Votre charme, Lisette, est entre les mains d’un homme. Un homme sombre, aux intentions troubles. Il l’a trouvé dans la rue, près du marché. Il croit qu’il a de la valeur, qu’il peut le vendre. Mais il ignore que son véritable pouvoir réside dans votre cœur. » Lisette, soulagée mais toujours inquiète, interroge : « Qui est cet homme ? Où puis-je le trouver ? » Margot hésite. « Il est connu sous le nom de ‘Le Faucheur’. Il fréquente les tripots de la rue Saint-Denis. Mais attention, ma fille. Il est dangereux. Ne vous y aventurez pas seule. »

Le Tripot et la Danse des Ombres

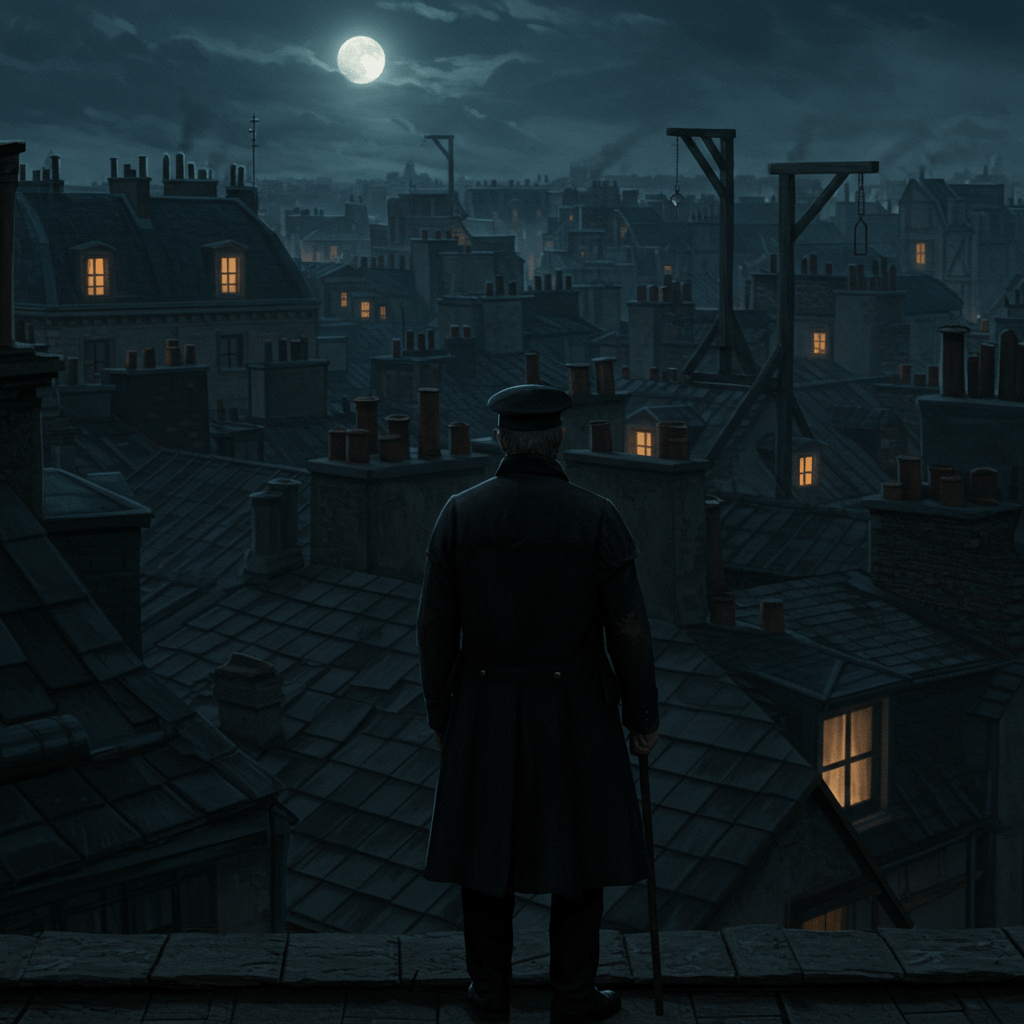

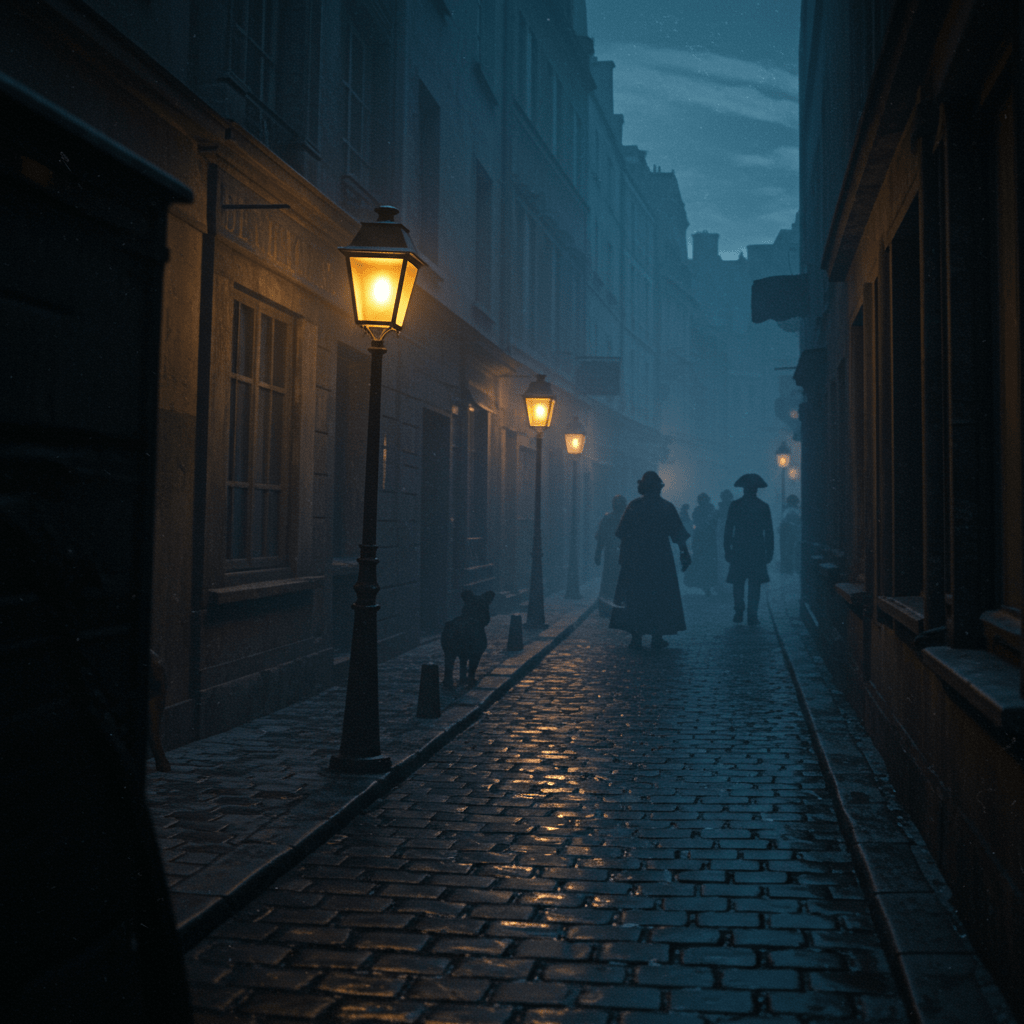

La rue Saint-Denis, la nuit, est un spectacle de débauche et de désespoir. Des hommes en haillons se pressent devant les tripots illuminés par des torches vacillantes, misant leurs dernières pièces dans l’espoir d’un gain miraculeux. L’air est saturé de cris, de jurons, et de l’odeur entêtante du vin bon marché. Lisette, accompagnée de son ami Thomas, un jeune apprenti boulanger au grand cœur, s’avance prudemment dans cette jungle urbaine. Thomas, bien que peu habitué à ce genre d’endroit, a juré de la protéger et de l’aider à retrouver son précieux médaillon.

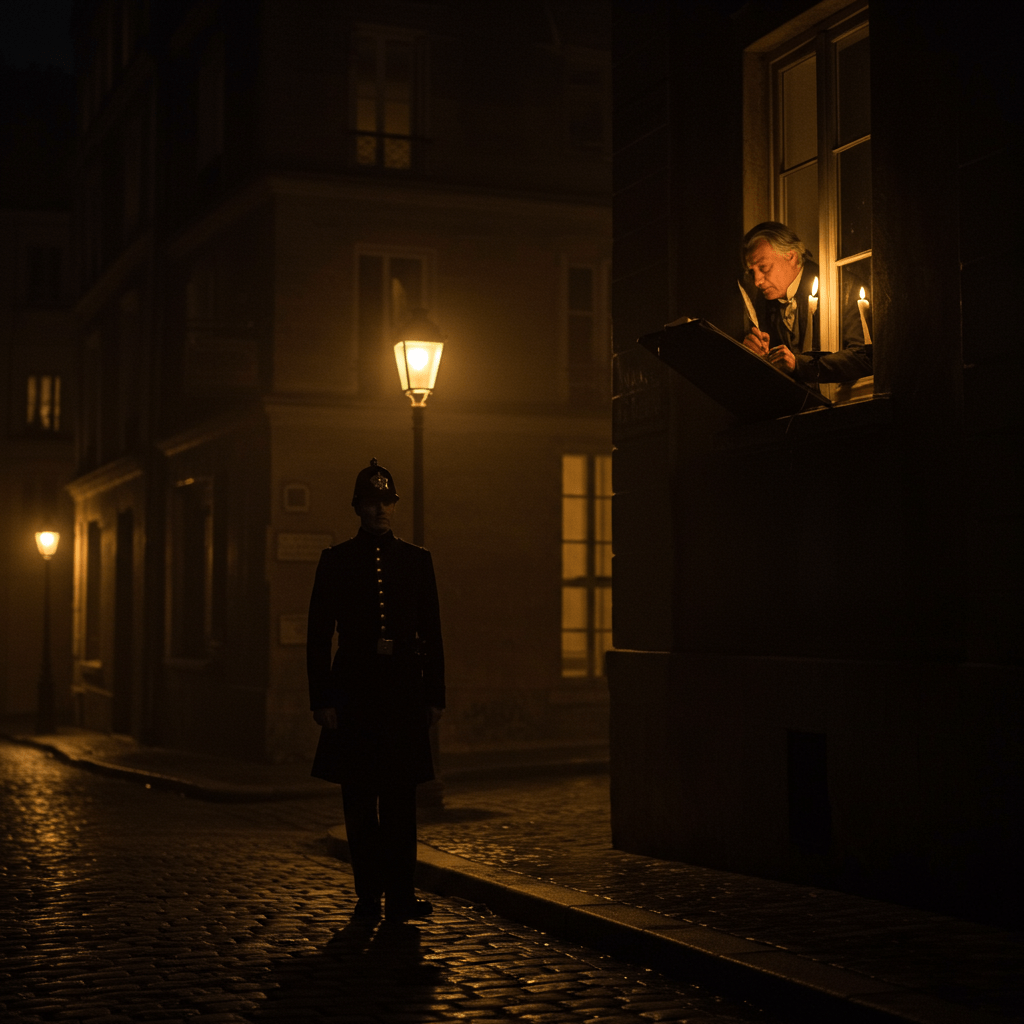

Ils pénètrent dans un tripot particulièrement sordide, où la fumée de pipe obscurcit la vue et où des figures patibulaires s’affrontent autour de tables de jeu. Thomas interroge discrètement le barman, un individu massif et taciturne, sur la présence du “Faucheur”. L’homme les observe avec méfiance, puis finit par indiquer un individu assis dans un coin sombre, le visage dissimulé sous un chapeau de feutre. Cet homme est entouré de deux brutes épaisses, qui semblent prêtes à bondir au moindre faux pas.

Lisette, malgré sa peur, s’approche de l’homme et lui adresse la parole d’une voix tremblante : « Monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. J’ai entendu dire que vous aviez trouvé un médaillon. Un petit médaillon en argent. Il m’appartient. » L’homme lève lentement la tête, révélant un visage marqué par la cicatrice et un regard froid et impitoyable. « Et pourquoi devrais-je vous croire, jeune fille ? » demande-t-il d’une voix rauque. Lisette explique alors l’histoire du médaillon, son importance sentimentale, et sa promesse de récompense. L’homme l’écoute attentivement, puis sourit d’un sourire glaçant. « Peut-être que je l’ai, en effet. Mais rien n’est gratuit dans ce bas monde. » Il exige une somme exorbitante pour le rendre, une somme que Lisette et Thomas ne peuvent évidemment pas réunir.

La Magie de l’Espoir et le Sacrifice

Désespérée, Lisette est sur le point d’abandonner, lorsque Thomas a une idée. Il propose au Faucheur de miser son propre apprentissage, sa future carrière de boulanger, en échange du médaillon. Le Faucheur, amusé par cette proposition audacieuse, accepte. Une partie de dés est organisée immédiatement, sous le regard attentif des spectateurs. La tension est palpable. Thomas, bien que novice aux jeux de hasard, joue avec une détermination surprenante. Il semble guidé par une force invisible, une énergie puisée au plus profond de son cœur. Lisette, les larmes aux yeux, prie silencieusement pour sa victoire.

Les dés roulent sur la table, déterminant le sort de Thomas. Le Faucheur, confiant, lance des regards méprisants à son adversaire. Mais la chance, ou peut-être une intervention divine, semble sourire à Thomas. Il obtient des combinaisons improbables, des coups de maître qui déconcertent le Faucheur. La partie dure des heures, jusqu’à ce que finalement, Thomas remporte la victoire. Le Faucheur, furieux et humilié, est contraint de rendre le médaillon à Lisette. Il le lui jette avec dépit, en la maudissant d’une voix rageuse. Lisette, soulagée et reconnaissante, serre le médaillon contre son cœur. Elle le sent vibrer d’une énergie nouvelle, renforcée par le sacrifice de Thomas.

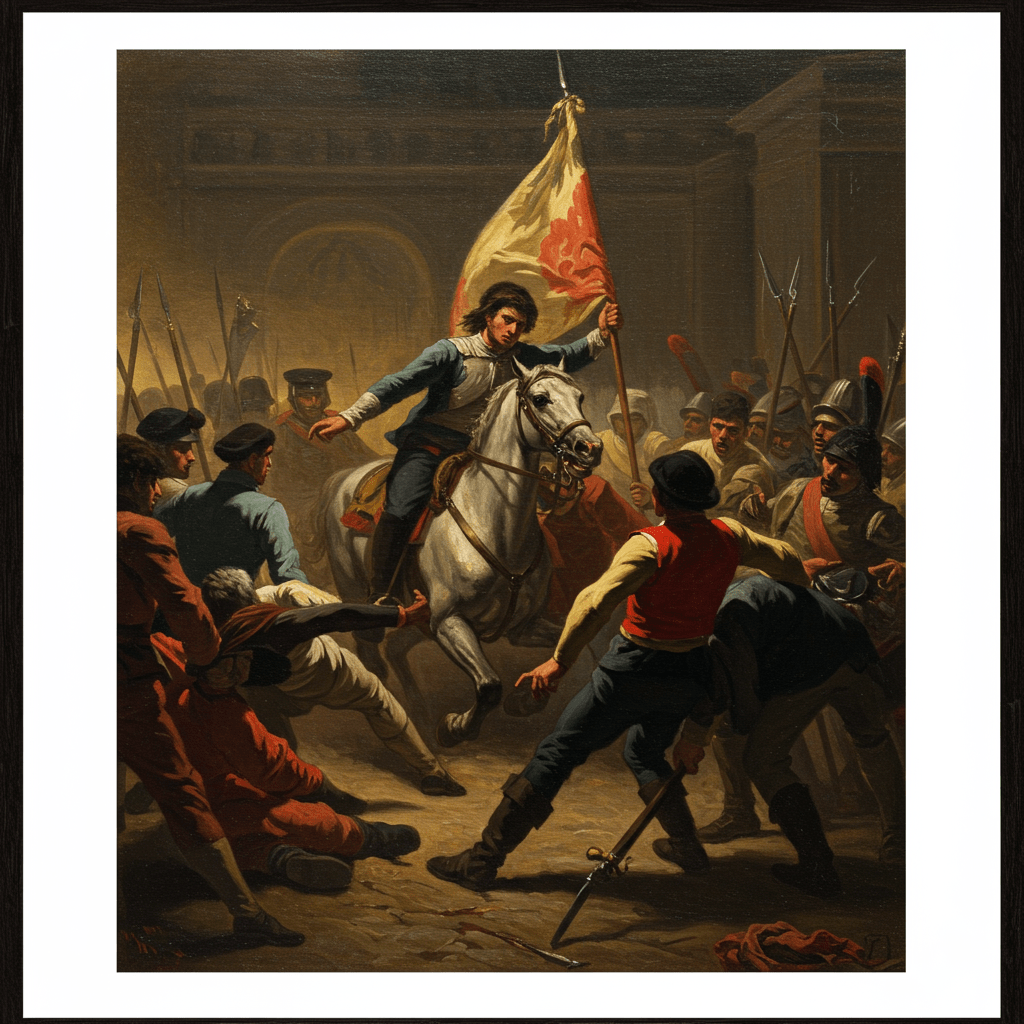

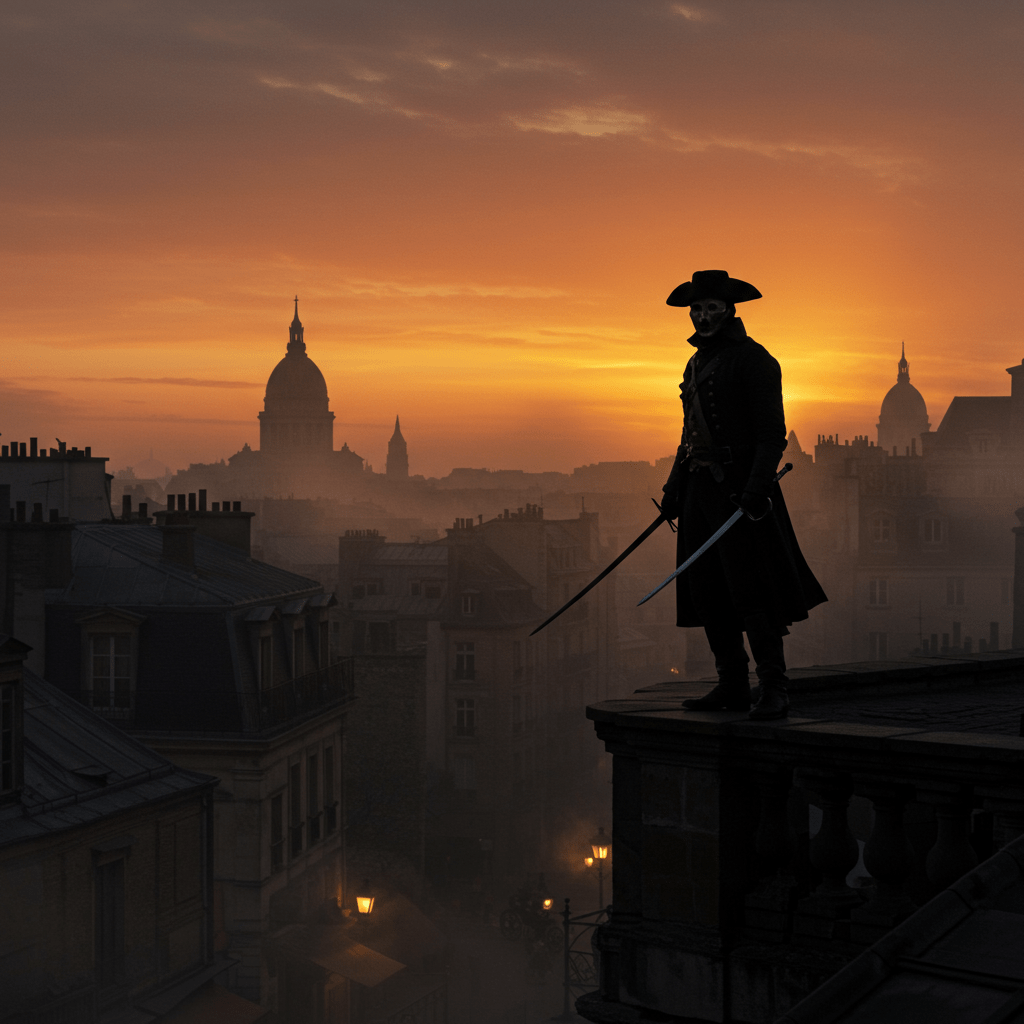

En quittant le tripot, Lisette et Thomas sont suivis par les sbires du Faucheur. Une course-poursuite effrénée s’engage dans les ruelles sombres de la Cour des Miracles. Ils sont rattrapés et une rixe violente éclate. Thomas, malgré son courage, est blessé. Mais au moment où les agresseurs s’apprêtent à les achever, une silhouette surgit de l’ombre : Margot, la diseuse de bonne aventure. Elle brandit un bâton noueux et profère des incantations étranges. Les sbires du Faucheur, terrifiés par sa présence et par les forces occultes qu’elle semble invoquer, prennent la fuite en hurlant.

Le Dénouement

De retour chez Margot, Lisette soigne les blessures de Thomas et la remercie de son intervention. Margot lui révèle alors un secret : le médaillon n’est pas seulement un bijou hérité de sa mère, mais un talisman protecteur, capable de repousser les forces du mal. Elle lui conseille de le garder précieusement et de ne jamais le perdre de vue. Lisette comprend alors que son bonheur ne dépend pas seulement du médaillon, mais de sa propre force intérieure et de l’amour qu’elle porte à Thomas.

Le lendemain matin, la Cour des Miracles se réveille, comme si rien ne s’était passé. Les estropiés reprennent leurs rôles, les mendiants tendent la main, et les voleurs guettent leurs proies. Mais pour Lisette et Thomas, cette nuit a marqué un tournant. Ils ont affronté l’obscurité et la misère, mais ils ont aussi découvert la lumière de l’espoir et la puissance de l’amour. Et dans le creuset de croyances et de superstitions qu’est la Cour des Miracles, ils ont forgé un destin nouveau, un destin où la magie populaire a cédé la place à la magie du cœur.