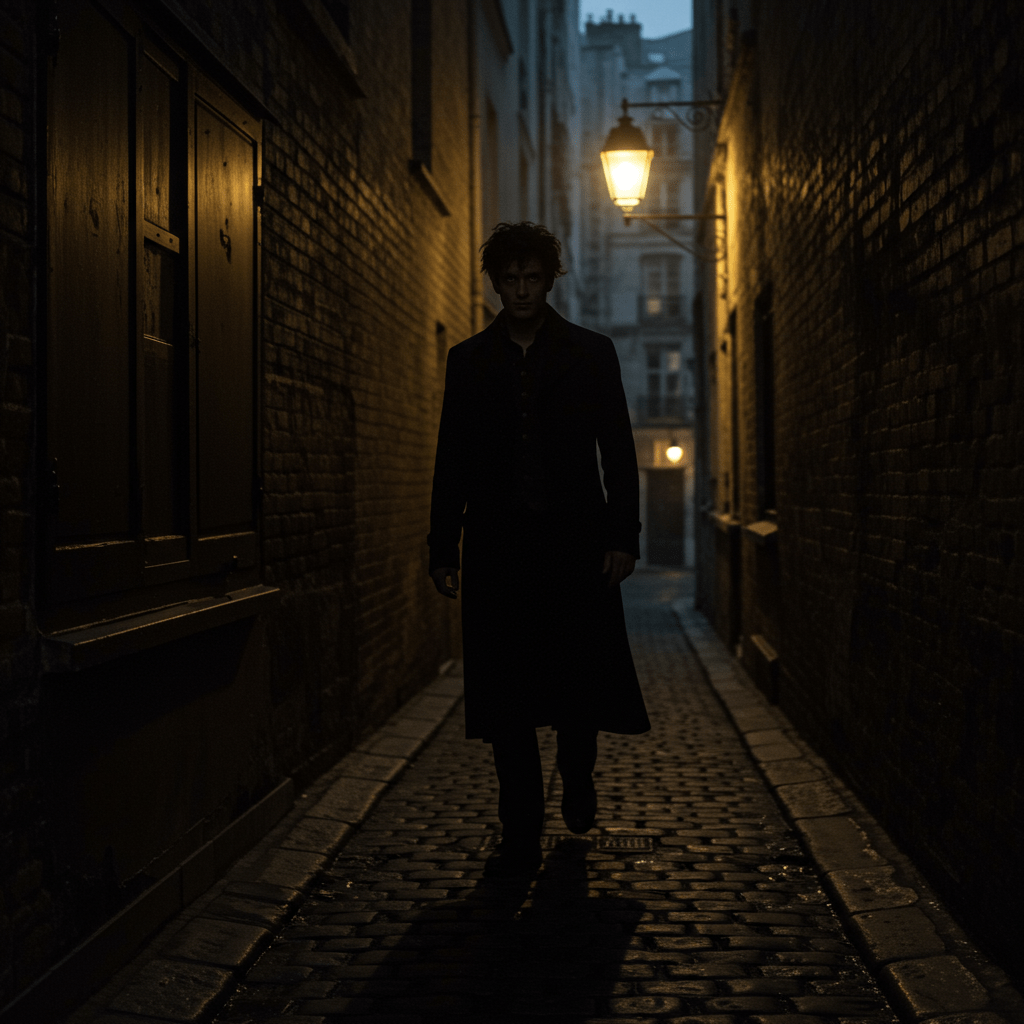

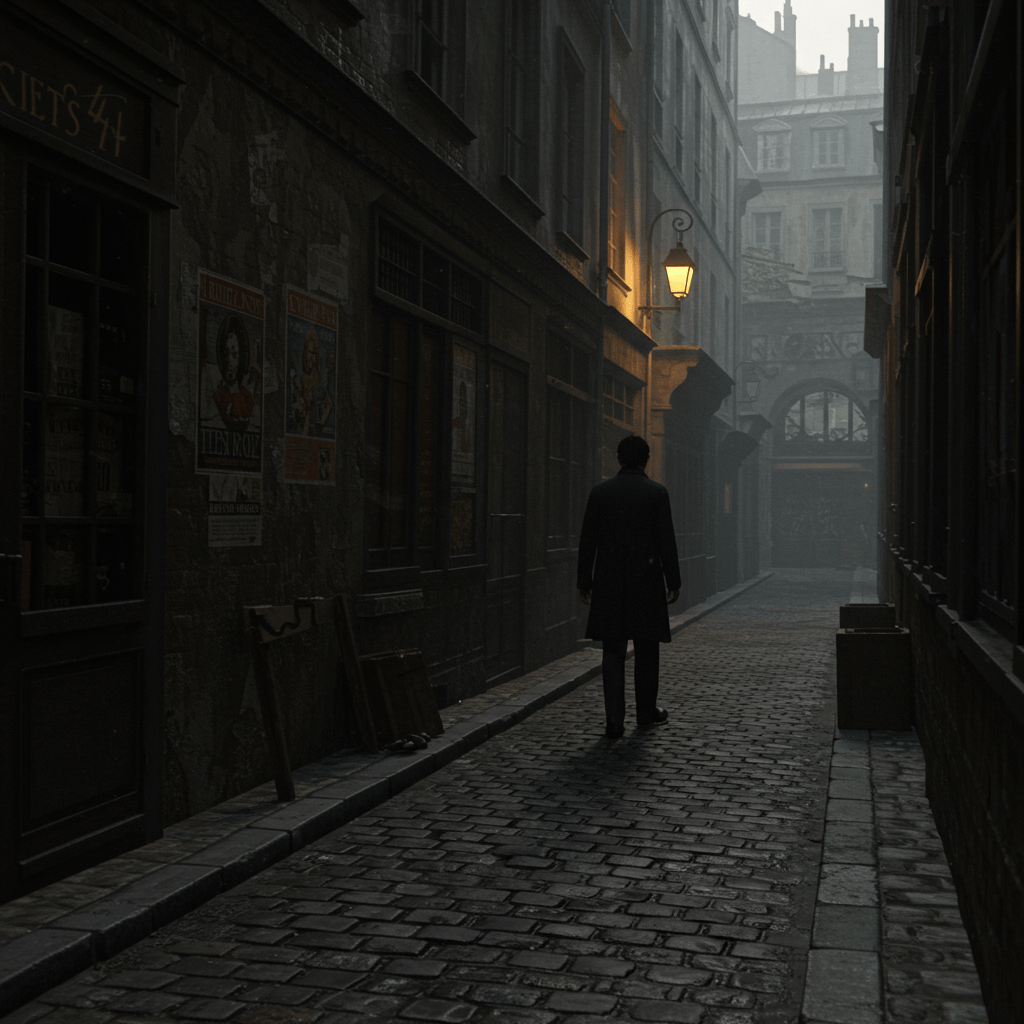

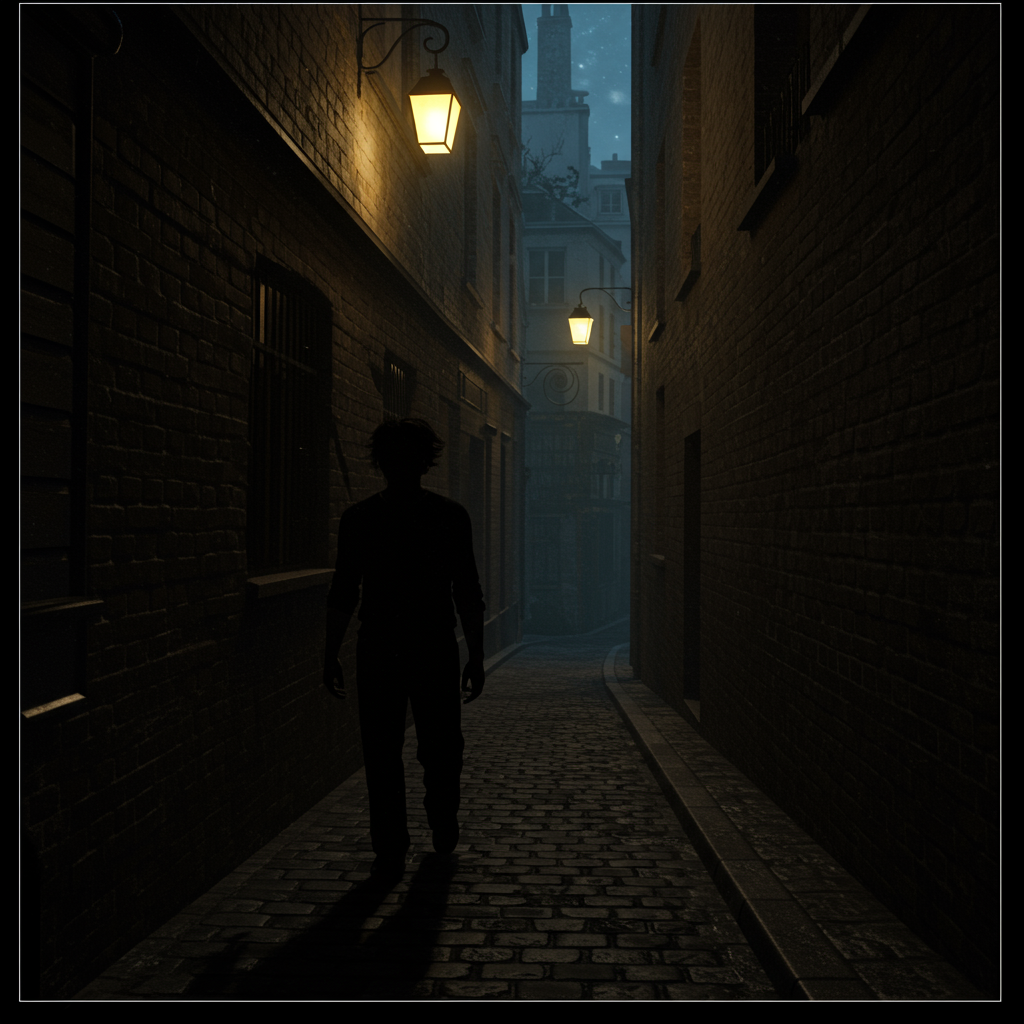

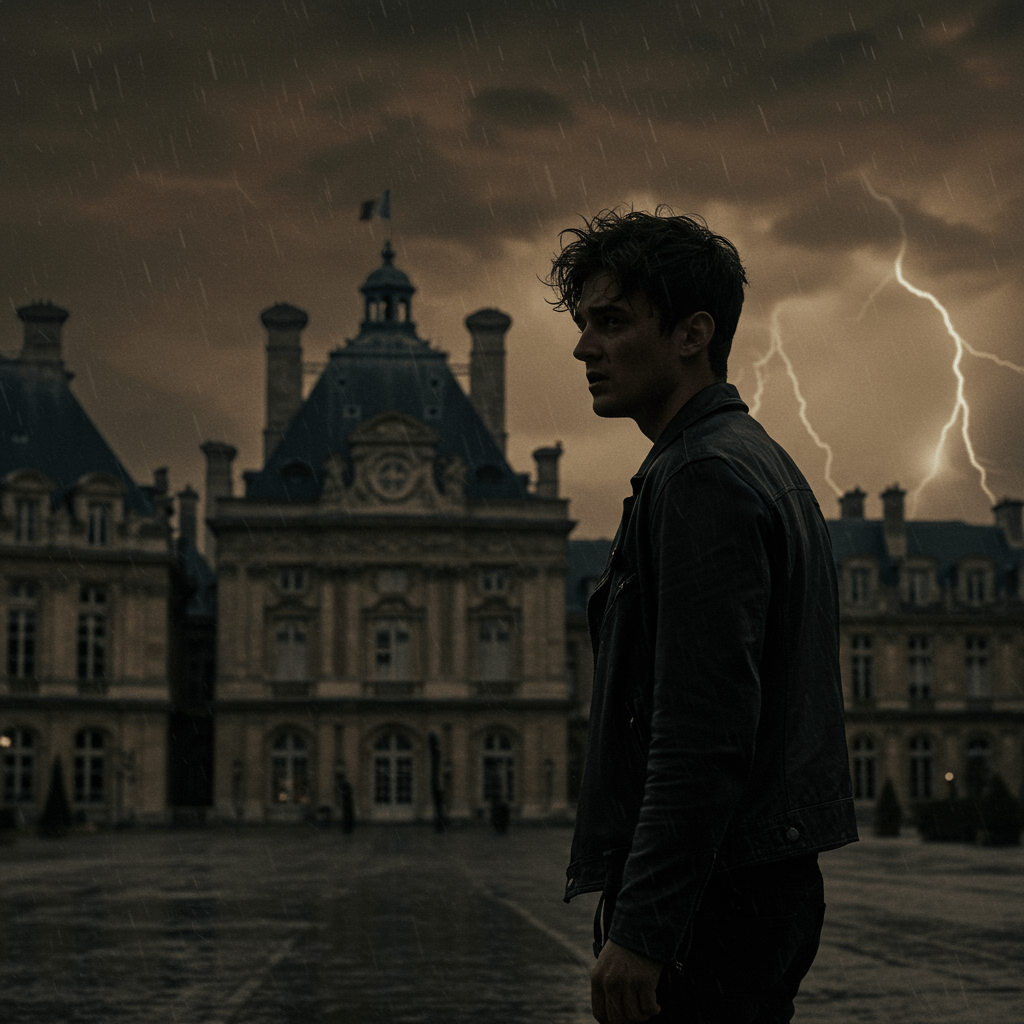

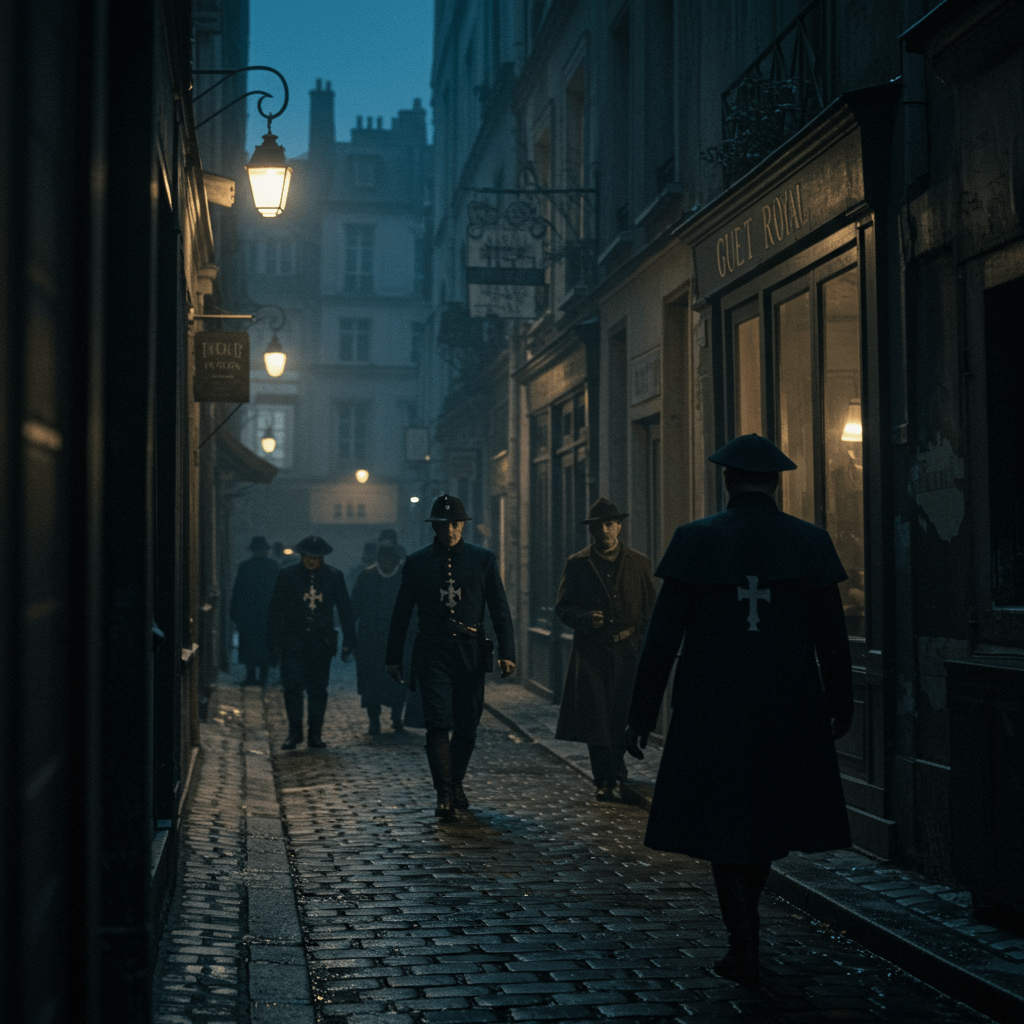

Paris, 1848. Les pavés luisants sous la pluie fine reflètent les faibles lueurs des lanternes, peignant un tableau mélancolique de la capitale. Mais sous cette surface polie, dans les entrailles de la ville, un monde sombre et secret palpite : la Cour des Miracles. Un repaire de misère, de crime et de désespoir, où les infirmes simulés, les voleurs à la tire et les filles perdues règnent en maîtres. Et parmi eux, au sommet de cette pyramide de souffrance, se dressent les Rois et Reines de la Misère, figures énigmatiques dont l’autorité, bien que non reconnue par la loi, est absolue au sein de leur royaume souterrain. Ce soir, le vent porte des rumeurs de changement, de conspirations et de trahisons, laissant présager une nuit agitée pour la Cour et ses monarques.

Le mystère enveloppe ces souverains autoproclamés. Qui sont-ils réellement ? D’où viennent-ils ? Comment ont-ils acquis un tel pouvoir sur une population si désespérée ? La rumeur publique les accuse de toutes les atrocités, les dépeignant comme des monstres assoiffés de sang et de richesses. Mais la vérité, comme toujours, est bien plus complexe et nuancée que les contes populaires. Elle se cache dans les ombres, murmurée entre les murs délabrés des taudis et révélée seulement à ceux qui osent s’aventurer dans les profondeurs de la Cour des Miracles.

La Reine Mab et son Royaume de Poussière

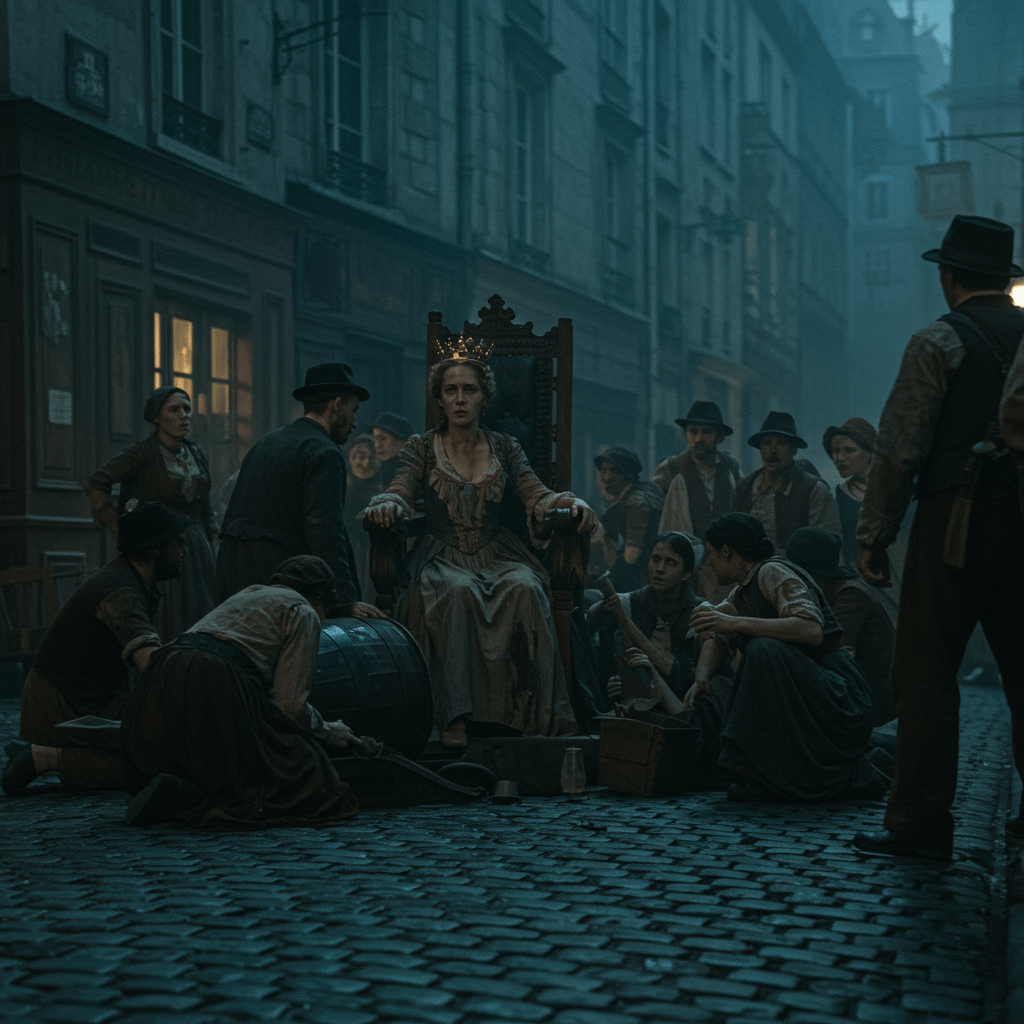

Mab, la Reine de la Cour, était une figure impressionnante. Sa beauté fanée, marquée par les privations et les cicatrices, conservait un éclat sauvage. On disait qu’elle avait jadis été une courtisane renommée, fréquentant les salons les plus huppés de Paris, avant de tomber en disgrâce et de trouver refuge dans ce monde souterrain. Son regard perçant, d’un bleu glacial, semblait transpercer les âmes, et sa voix, rauque et puissante, pouvait aussi bien apaiser les cœurs brisés que commander l’exécution d’un traître.

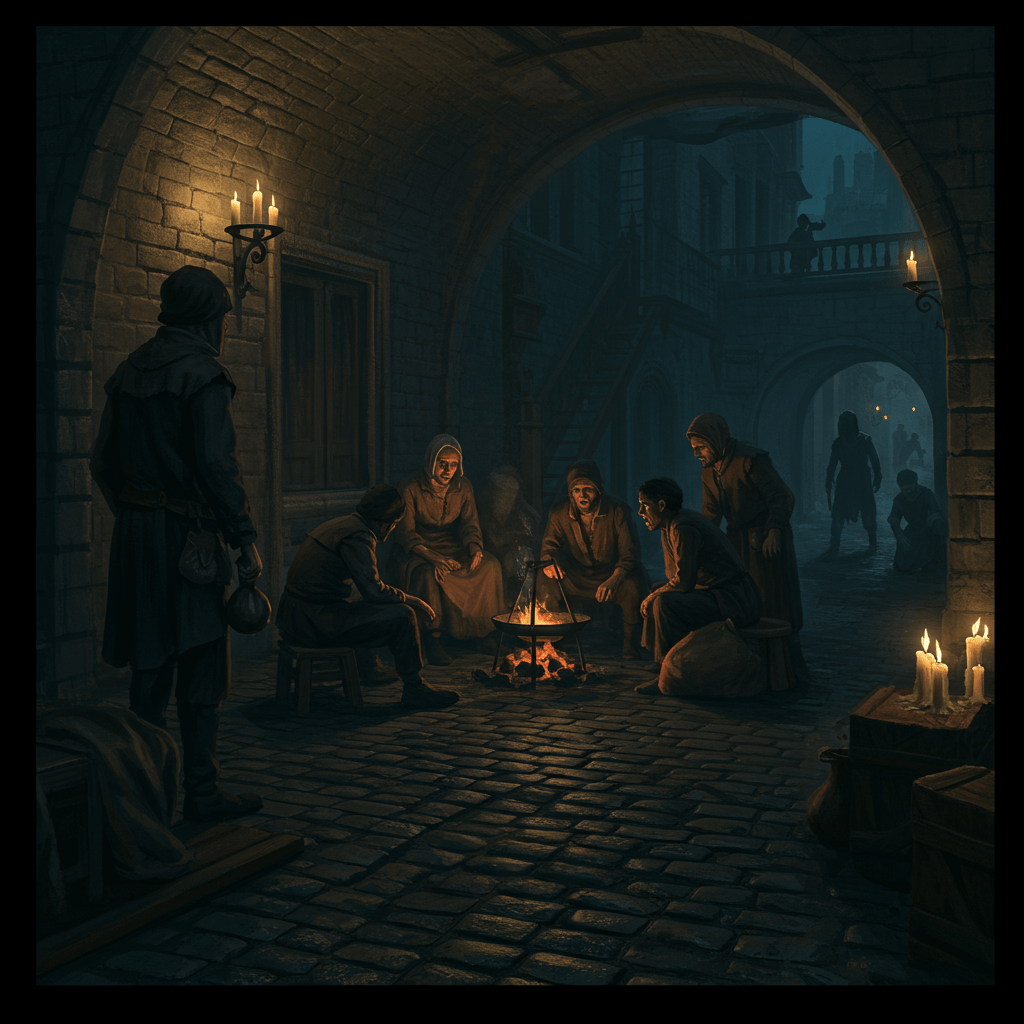

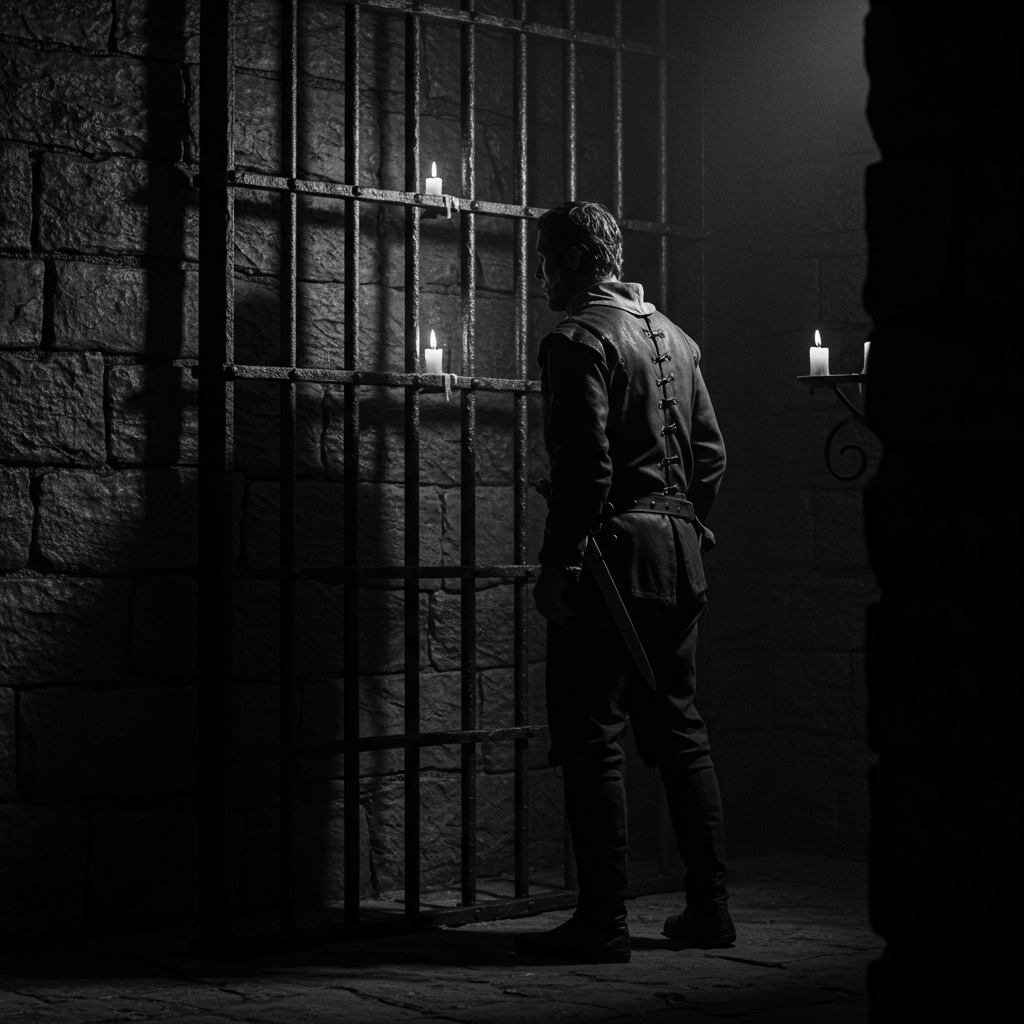

Ce soir, Mab siégeait sur son trône improvisé, un amoncellement de chiffons et de coussins délabrés, dans une masure éclairée par des chandelles vacillantes. Ses sujets, une foule hétéroclite d’estropiés, de mendiants et de voleurs, l’entouraient dans le silence, attendant ses ordres. L’atmosphère était pesante, chargée de tension. Un jeune garçon, le visage tuméfié, fut traîné devant elle. Accusé de vol, il tremblait de peur.

« Alors, mon garçon, » demanda Mab, sa voix résonnant dans la pièce, « tu as volé la bourse de cette pauvre femme ? »

Le garçon hocha la tête, incapable de prononcer un mot.

« Pourquoi ? » insista Mab, son regard fixant le jeune homme.

« J’avais faim, Majesté, » murmura-t-il enfin. « Ma mère est malade et mes frères et sœurs meurent de faim. »

Mab resta silencieuse un instant, son visage impénétrable. Puis, elle se tourna vers un homme à sa droite, un géant borgne au visage marqué de cicatrices.

« Le Borgne, » ordonna-t-elle, « donne-lui de quoi nourrir sa famille. Mais qu’il apprenne aussi que le vol est interdit dans mon royaume. Qu’il travaille pour rembourser ce qu’il a pris. »

Le Borgne s’inclina et emmena le garçon. Mab soupira, son visage se relâchant un peu. La justice, même dans la Cour des Miracles, était un fardeau.

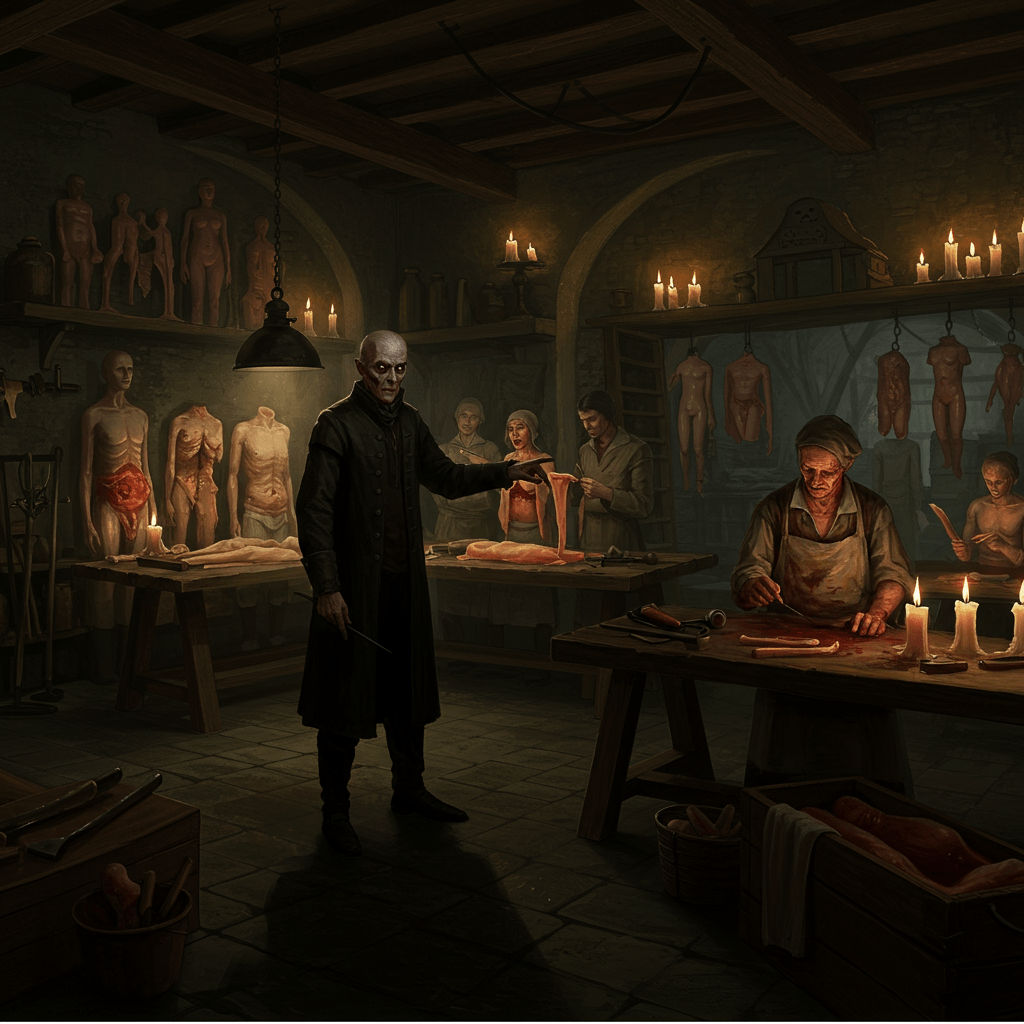

Le Roi Crochet et son Empire de l’Ombre

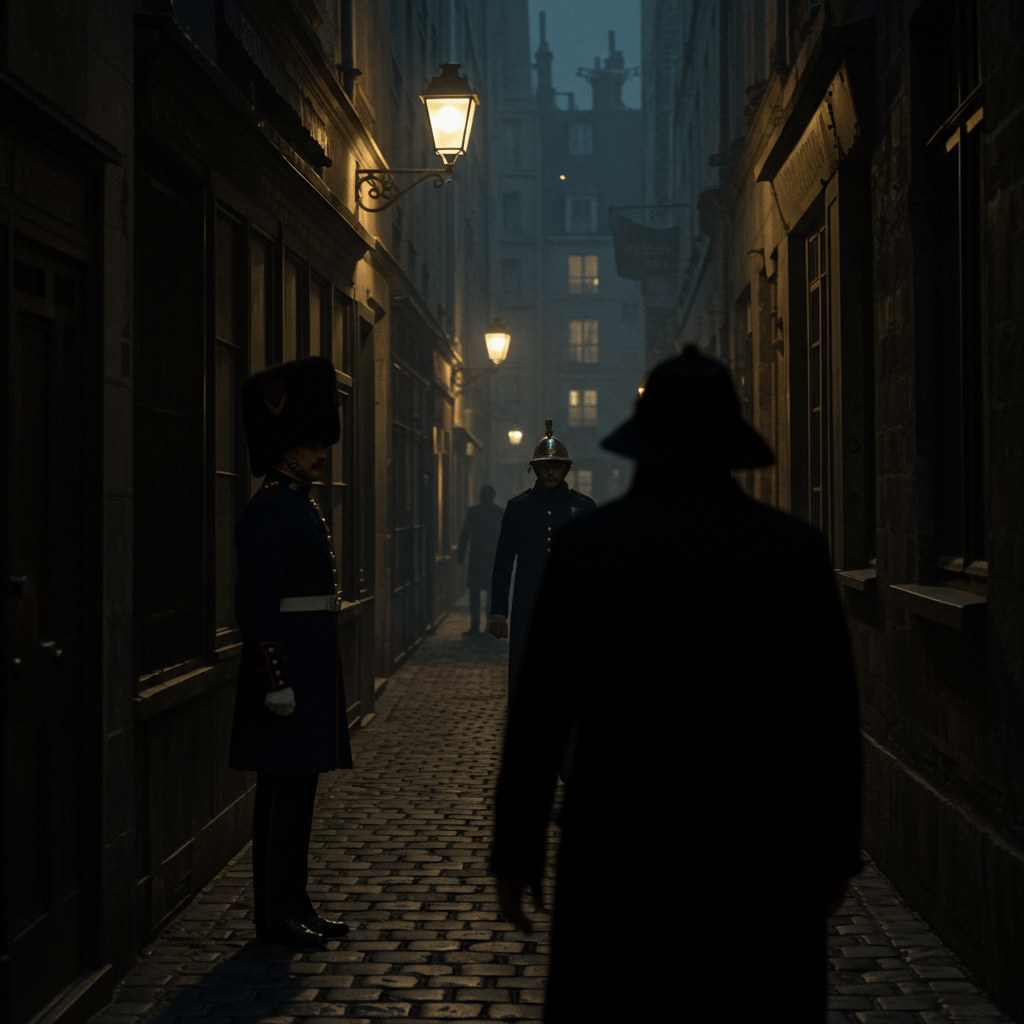

À l’opposé de Mab, régnait le Roi Crochet, un vieillard édenté et contrefait dont le corps était tordu par l’âge et les infirmités. Mais ne vous y trompez pas, sous cette apparence misérable se cachait un esprit vif et rusé, un maître manipulateur capable de tisser des complots complexes et de manipuler les esprits les plus forts. Son royaume était celui de l’ombre, des secrets et des informations. Il contrôlait le réseau de voleurs, d’espions et de mouchards qui sillonnaient Paris, lui fournissant des informations précieuses sur les faiblesses et les secrets des riches et des puissants.

Crochet se trouvait dans une cave humide et sombre, entouré de ses plus fidèles lieutenants. La lumière d’une unique lanterne projetait des ombres menaçantes sur les murs, créant une atmosphère oppressante. Il examinait attentivement une carte de Paris, pointant du doigt différents lieux avec un crochet de fer qui remplaçait sa main perdue.

« Le Duc de Montaigne, » grogna-t-il, sa voix rauque résonnant dans la cave, « il a des dettes de jeu importantes. Et il cache une liaison avec une jeune danseuse de l’Opéra. »

Un homme à ses côtés, un individu maigre et nerveux au regard fuyant, prit la parole.

« Nous pourrions utiliser ces informations pour le faire chanter, Roi Crochet, » suggéra-t-il. « Nous pourrions obtenir une somme considérable. »

Crochet sourit, révélant ses dents rares et jaunâtres.

« Exactement, » répondit-il. « Mais ce n’est pas seulement une question d’argent. Nous pouvons utiliser le Duc pour atteindre des objectifs plus importants. Il a des liens avec des personnalités influentes. Nous pouvons l’utiliser pour influencer les décisions politiques, pour protéger notre royaume. »

Le Roi Crochet avait des ambitions bien plus grandes que simplement amasser des richesses. Il rêvait de renverser l’ordre établi, de faire trembler les puissants et de donner une voix aux opprimés. Mais pour cela, il était prêt à tout, même à sacrifier ses propres sujets.

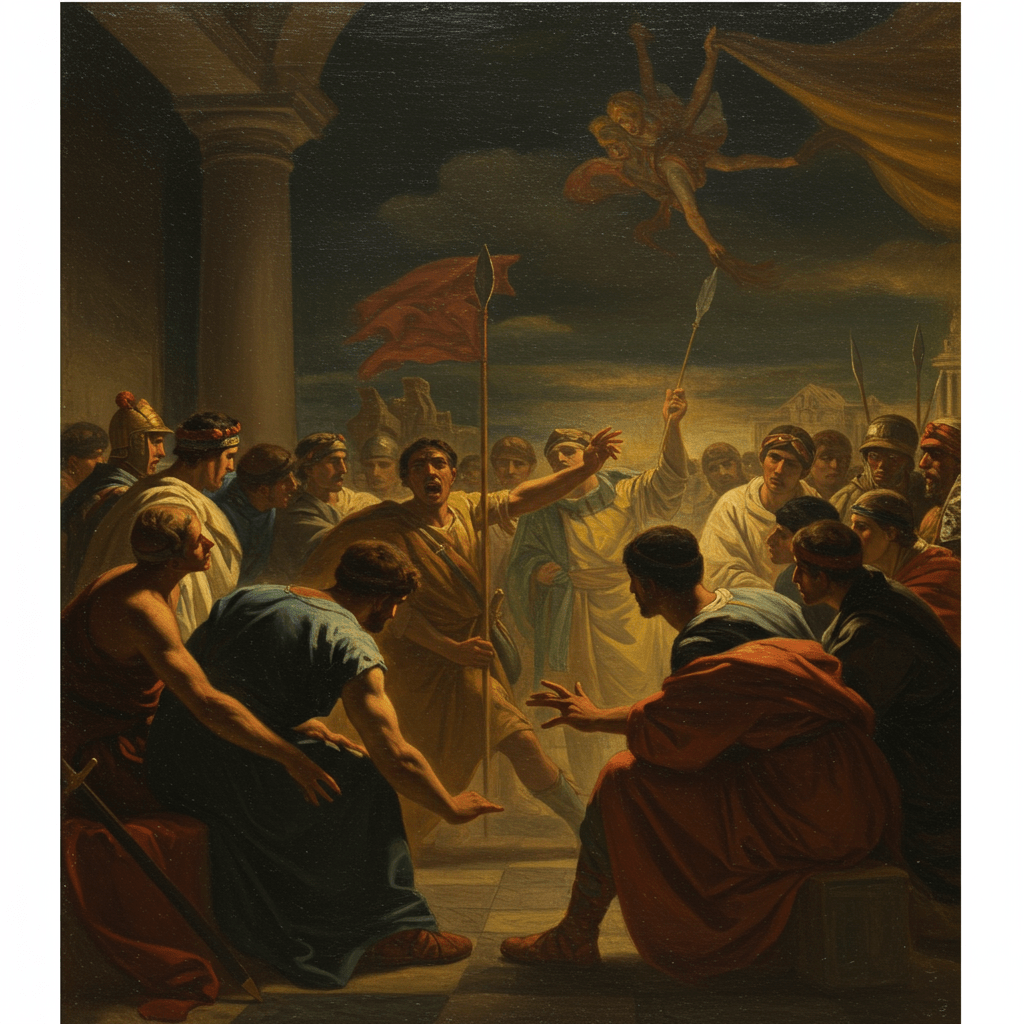

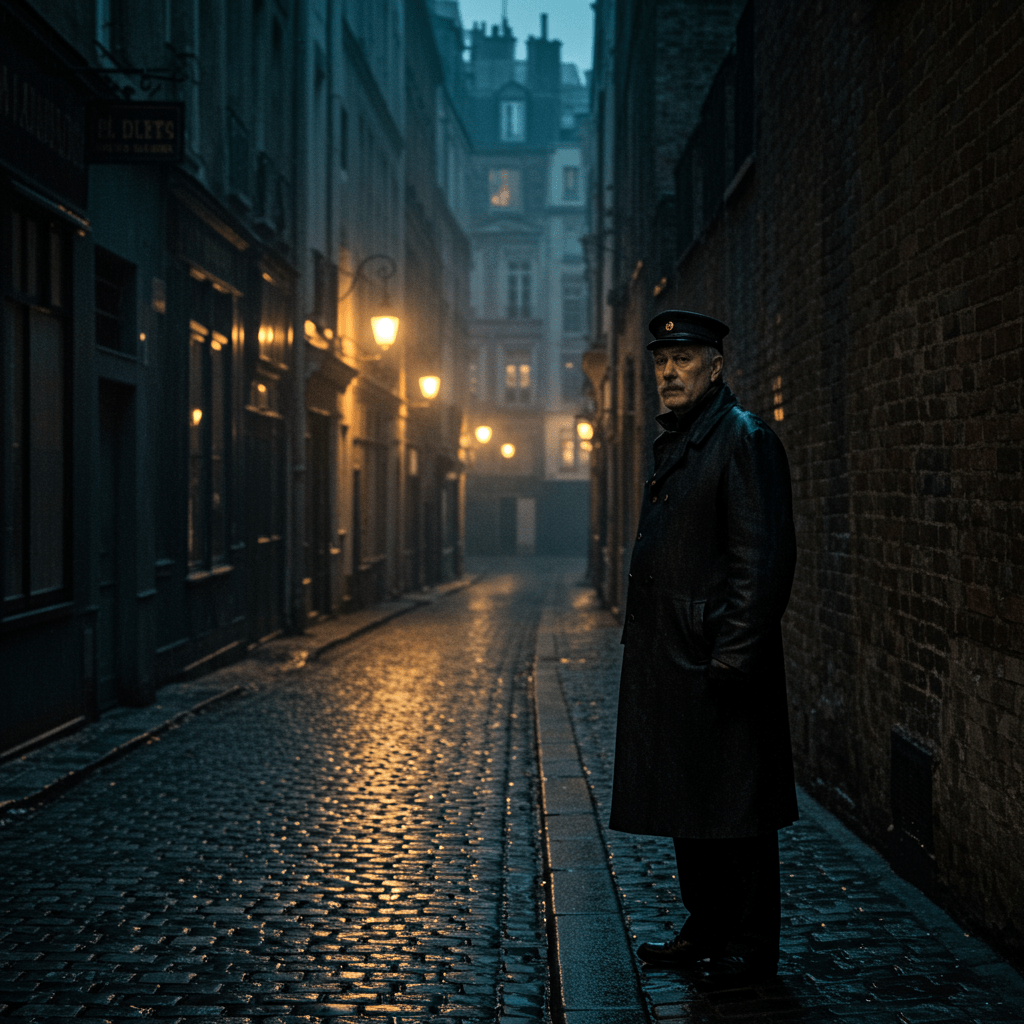

La Rivalité et la Conspiration

La relation entre Mab et Crochet était complexe, un mélange de respect, de méfiance et de rivalité. Ils se respectaient mutuellement pour leur intelligence et leur puissance, mais ils se méfiaient l’un de l’autre, conscients de leurs ambitions opposées. Mab se souciait du bien-être de ses sujets, tandis que Crochet était prêt à les utiliser comme des pions dans son jeu de pouvoir.

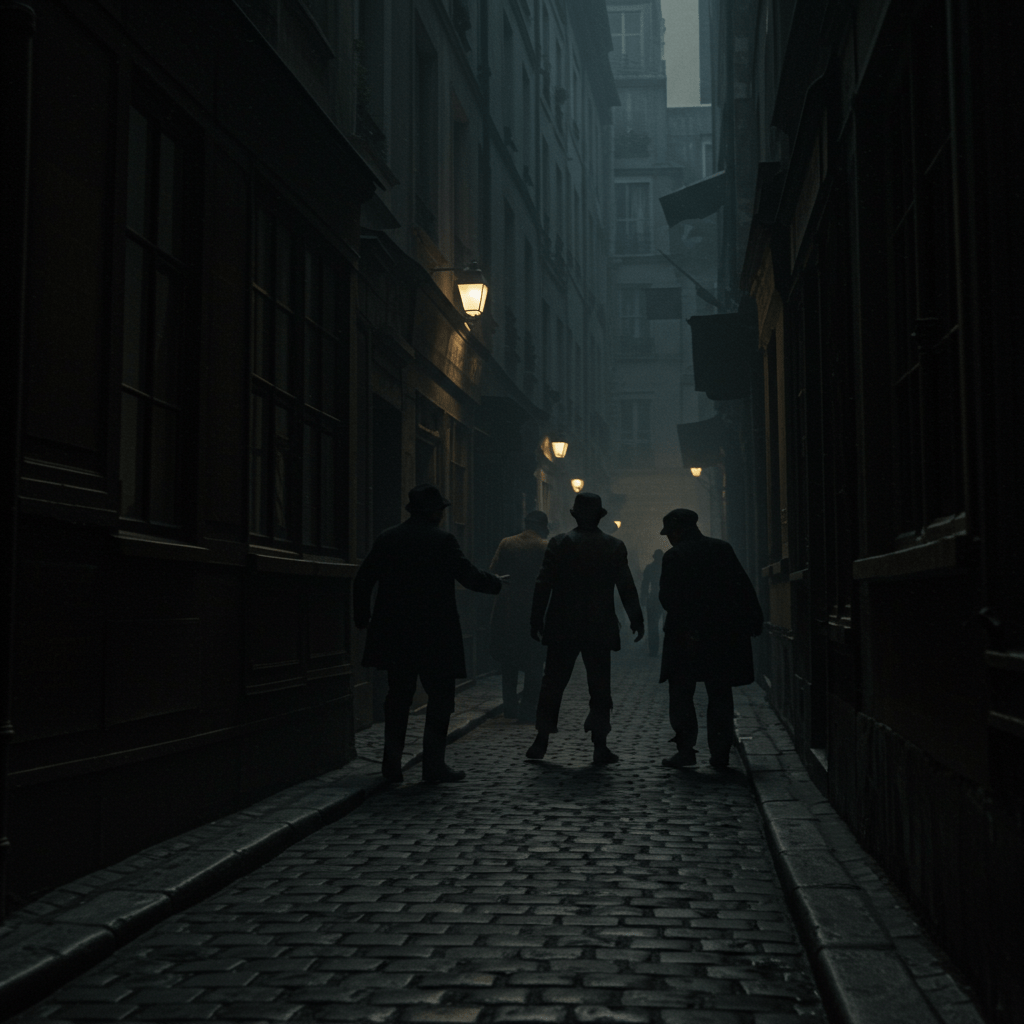

Ce soir, une rumeur circulait dans la Cour des Miracles : Crochet complotait pour renverser Mab et prendre le contrôle total du royaume souterrain. Il avait secrètement recruté des mercenaires et préparait une attaque surprise. Mab, bien sûr, n’était pas dupe. Elle avait ses propres espions et était au courant des machinations de Crochet.

Une jeune femme, nommée Lisette, se présenta devant Mab. Elle était l’une des espionnes les plus fidèles de la Reine.

« Majesté, » dit-elle, « les rumeurs sont vraies. Crochet prépare une attaque. Il a recruté une bande de brutes et il prévoit d’attaquer cette nuit même. »

Mab resta calme, son visage ne trahissant aucune émotion.

« Je le savais, » répondit-elle. « J’attendais ce moment. »

Elle se leva de son trône et regarda ses sujets.

« Mes amis, » dit-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle, « nous sommes menacés. Le Roi Crochet, avide de pouvoir, veut nous voler notre liberté et notre dignité. Mais nous ne le laisserons pas faire. Nous nous battrons pour notre royaume, pour notre survie. Nous montrerons à Crochet et à ses mercenaires que la Cour des Miracles n’est pas un royaume facile à conquérir. »

Un cri de guerre s’éleva de la foule. Les mendiants, les estropiés et les voleurs, transformés par la détermination et la rage, se préparèrent à défendre leur Reine et leur royaume.

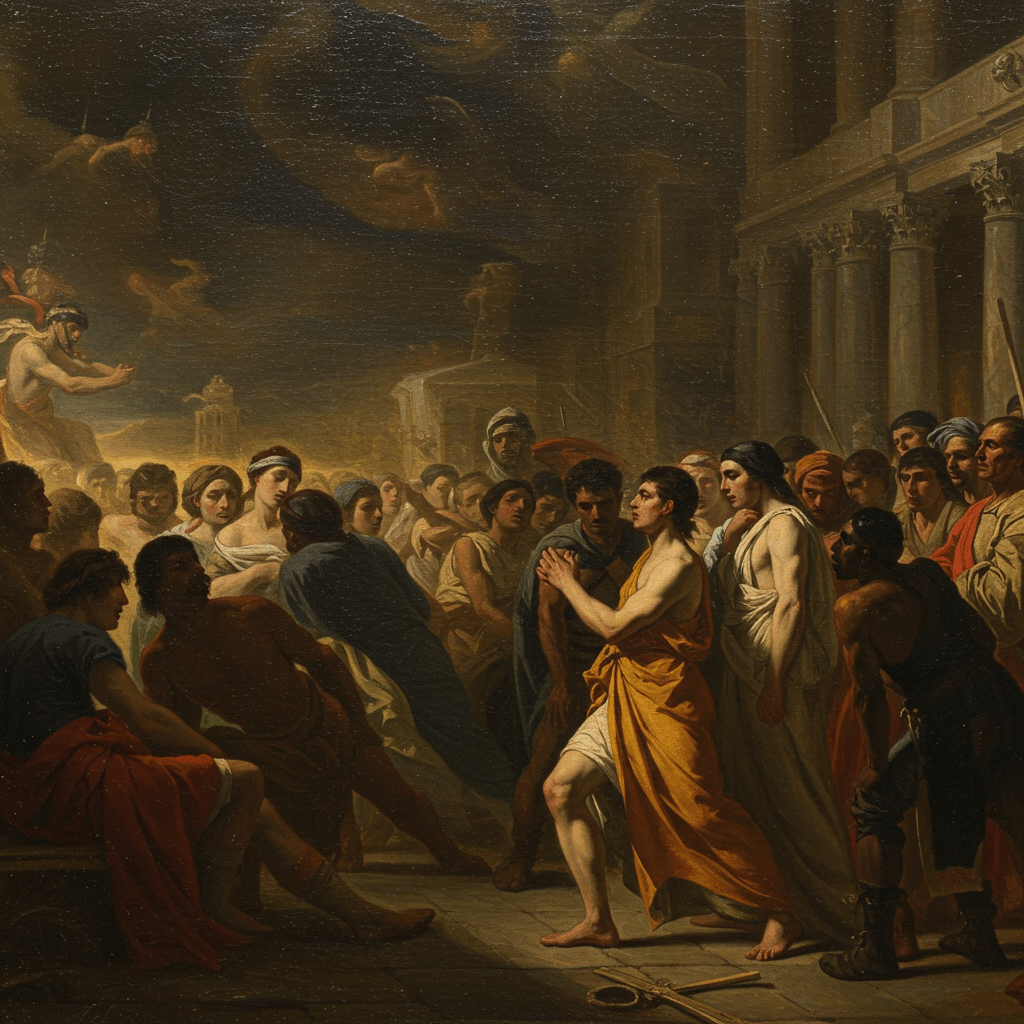

La Bataille pour la Cour des Miracles

La bataille éclata dans les rues sombres et étroites de la Cour des Miracles. Les mercenaires de Crochet, armés de couteaux et de gourdins, attaquèrent avec violence, semant la terreur et la destruction. Mais les sujets de Mab, bien que moins bien armés, se défendirent avec acharnement. Ils connaissaient chaque ruelle, chaque passage secret, chaque cachette. Ils utilisaient leur connaissance du terrain pour piéger et déjouer leurs ennemis.

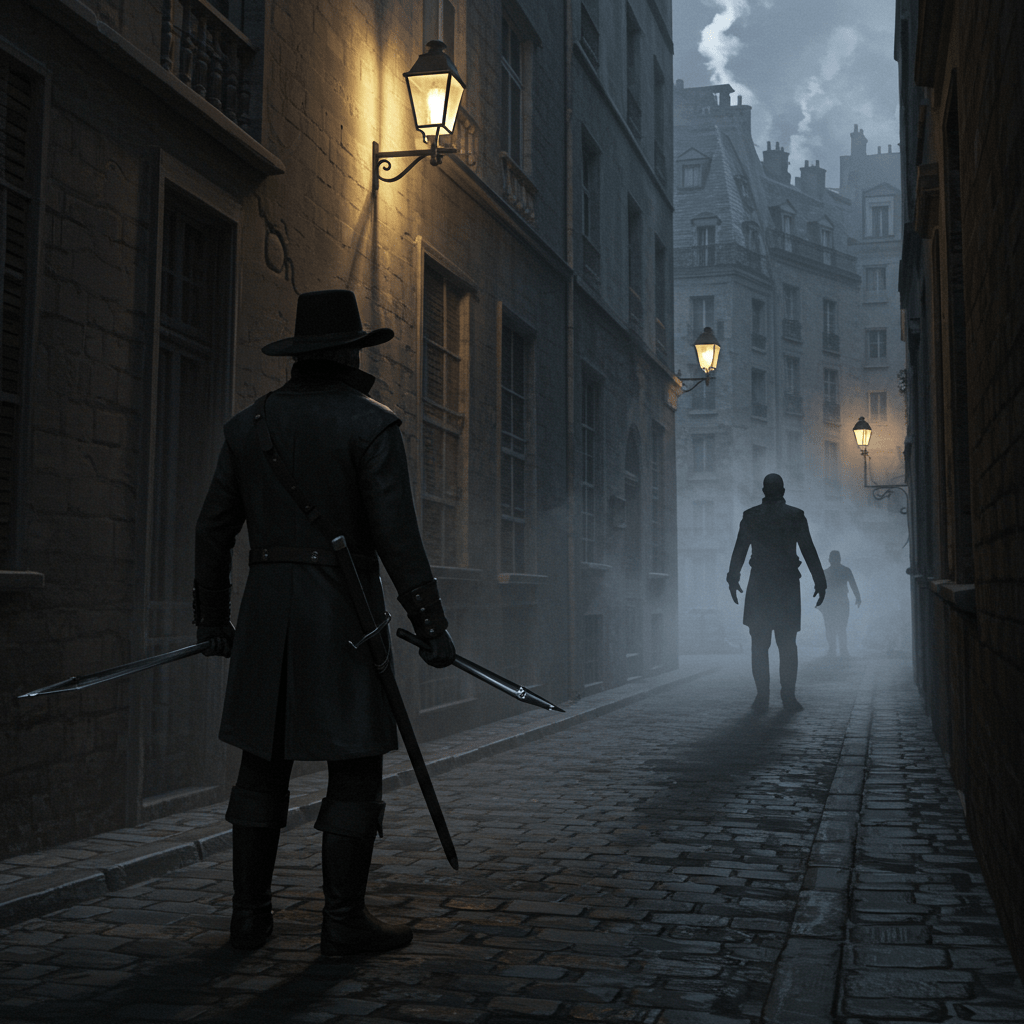

Mab elle-même, brandissant une épée rouillée qu’elle avait gardée de son ancienne vie, se battait avec une férocité incroyable. Elle se frayait un chemin à travers la foule, abattant les ennemis avec une précision mortelle. Le Borgne, son fidèle lieutenant, la protégeait de son corps massif, repoussant les assaillants avec une force brute.

De son côté, Crochet observait la bataille depuis un point élevé, son visage tordu par la colère et la frustration. Ses mercenaires étaient repoussés, ses plans étaient en train d’échouer. Il comprit qu’il avait sous-estimé la détermination de Mab et la loyauté de ses sujets.

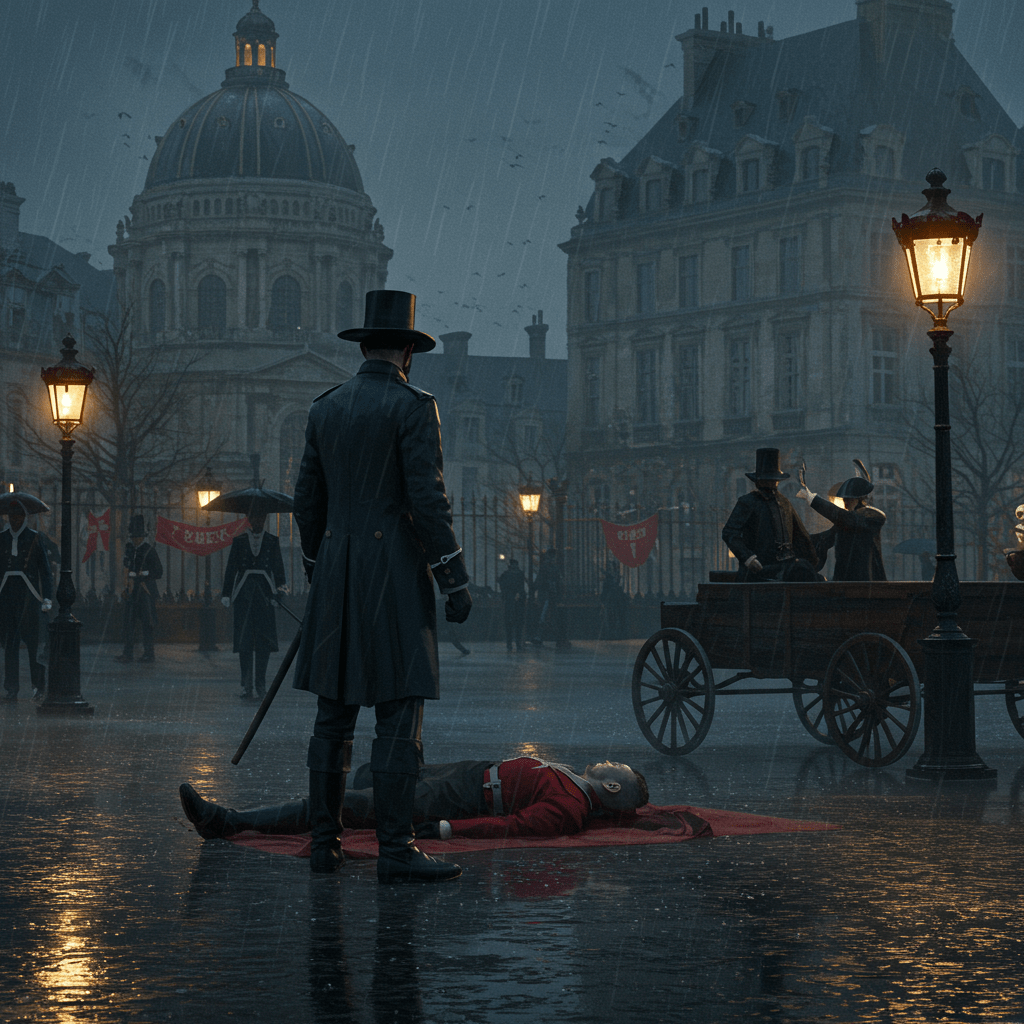

Soudain, un cri retentit dans la nuit. Le Borgne, frappé par une balle perdue, s’effondra au sol. Mab se précipita à son chevet, le visage déformé par la douleur.

« Tiens bon, Borgne, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu vas t’en sortir. »

Mais le Borgne, son regard s’éteignant, murmura ses derniers mots.

« Protégez la Cour, Majesté, » dit-il. « Protégez notre peuple. »

Puis, il mourut dans les bras de Mab. La Reine, le cœur brisé par la perte de son ami, se releva, le visage illuminé par une rage froide. Elle jura de venger le Borgne et de détruire Crochet une fois pour toutes.

Elle lança un regard noir à Crochet, qui se tenait toujours sur son point élevé. Puis, elle se lança à sa poursuite, déterminée à le faire payer pour ses crimes.

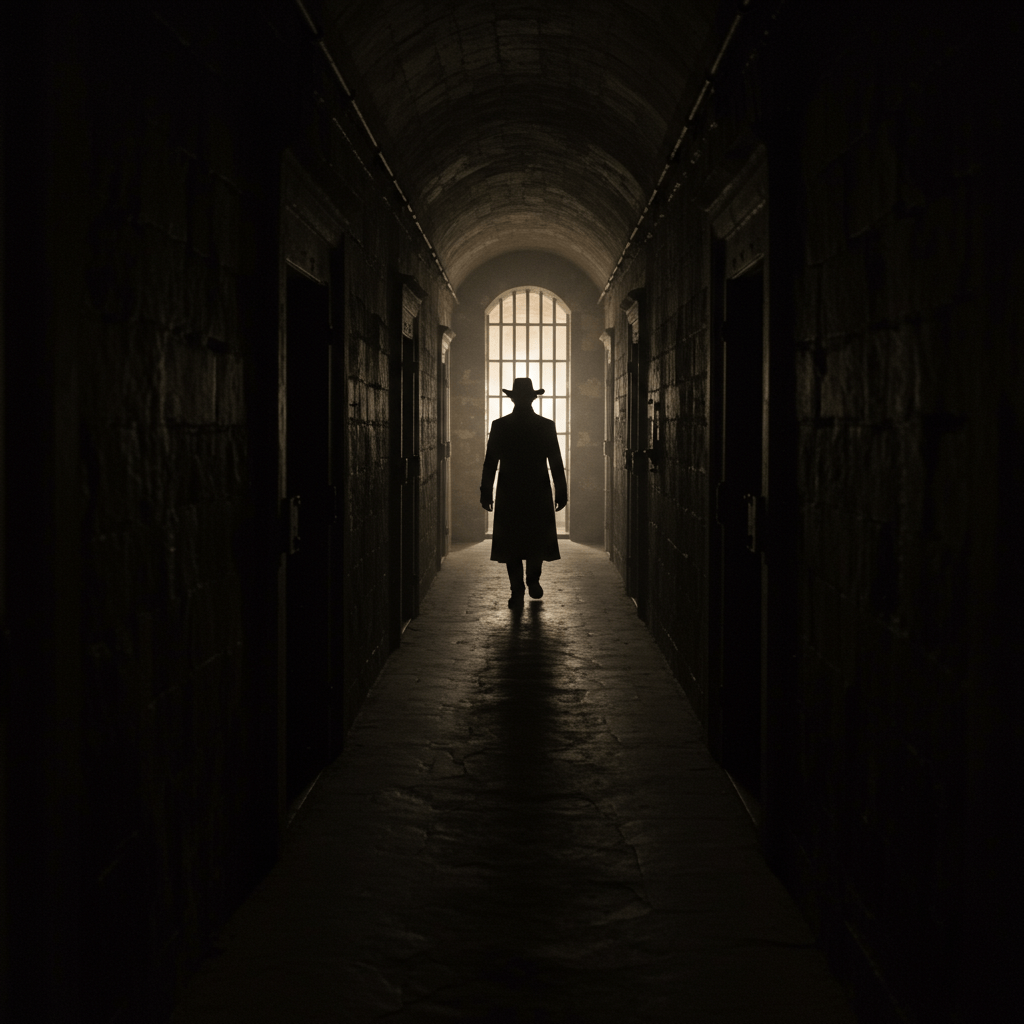

Mab trouva Crochet dans une des caves. Une épée à la main, Mab, la reine déchue, confronta le vieux Roi Crochet.

“Tu as trahi ton peuple!” rugit Mab.

“Le peuple est une illusion. Seul le pouvoir compte!” répondit Crochet.

Le duel fut bref mais intense. Mab, plus jeune et agile, prit rapidement le dessus. D’un coup d’épée précis, elle désarma Crochet et le força à se rendre.

« Ton règne est terminé, Crochet, » dit Mab, son épée pointée sur la gorge du vieillard. « Ton ambition t’a perdu. »

Elle hésita un instant, puis baissa son épée. Elle ne pouvait pas se résoudre à tuer un homme désarmé, même un traître comme Crochet. Elle décida de l’exiler de la Cour des Miracles, le condamnant à errer seul dans les rues de Paris.

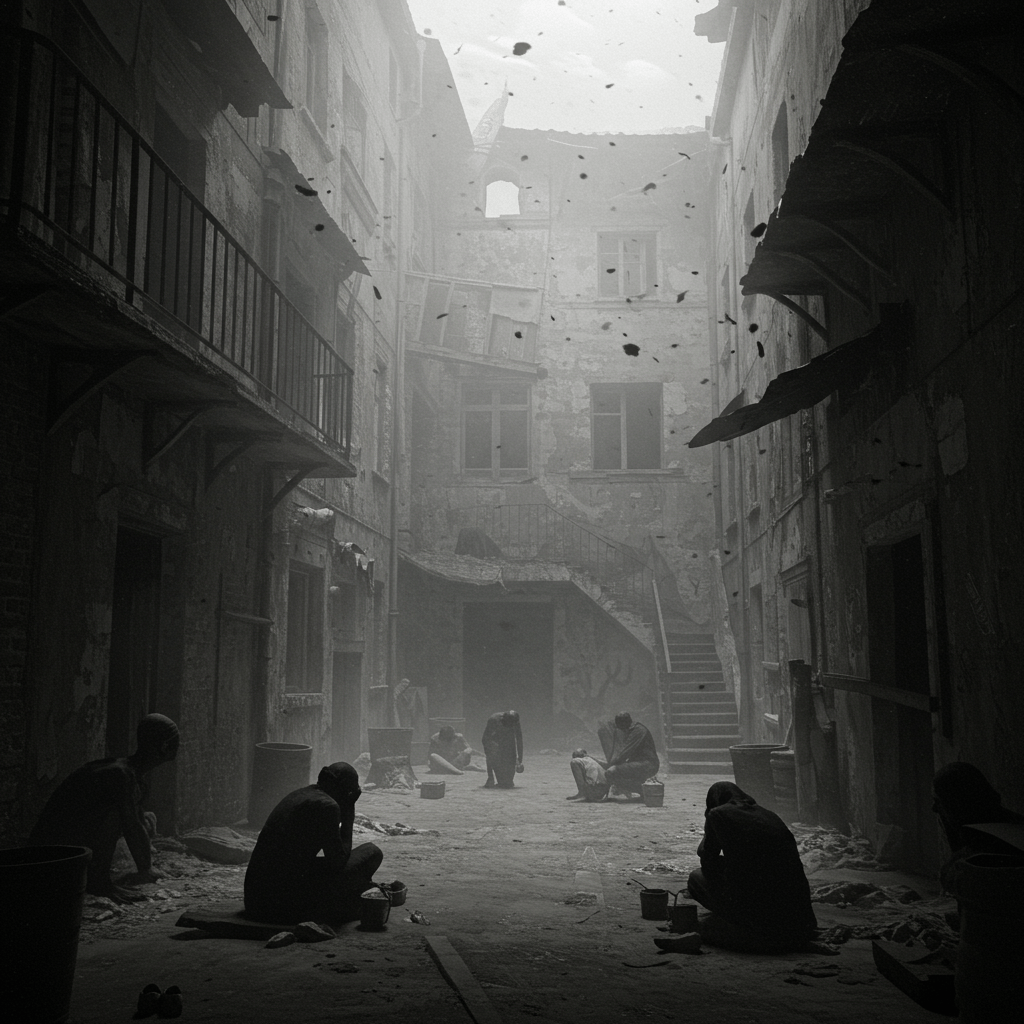

La bataille était terminée. Mab avait triomphé, mais à quel prix ? Elle avait perdu des amis, vu la mort de près et compris que le pouvoir, même dans la Cour des Miracles, était une arme à double tranchant.

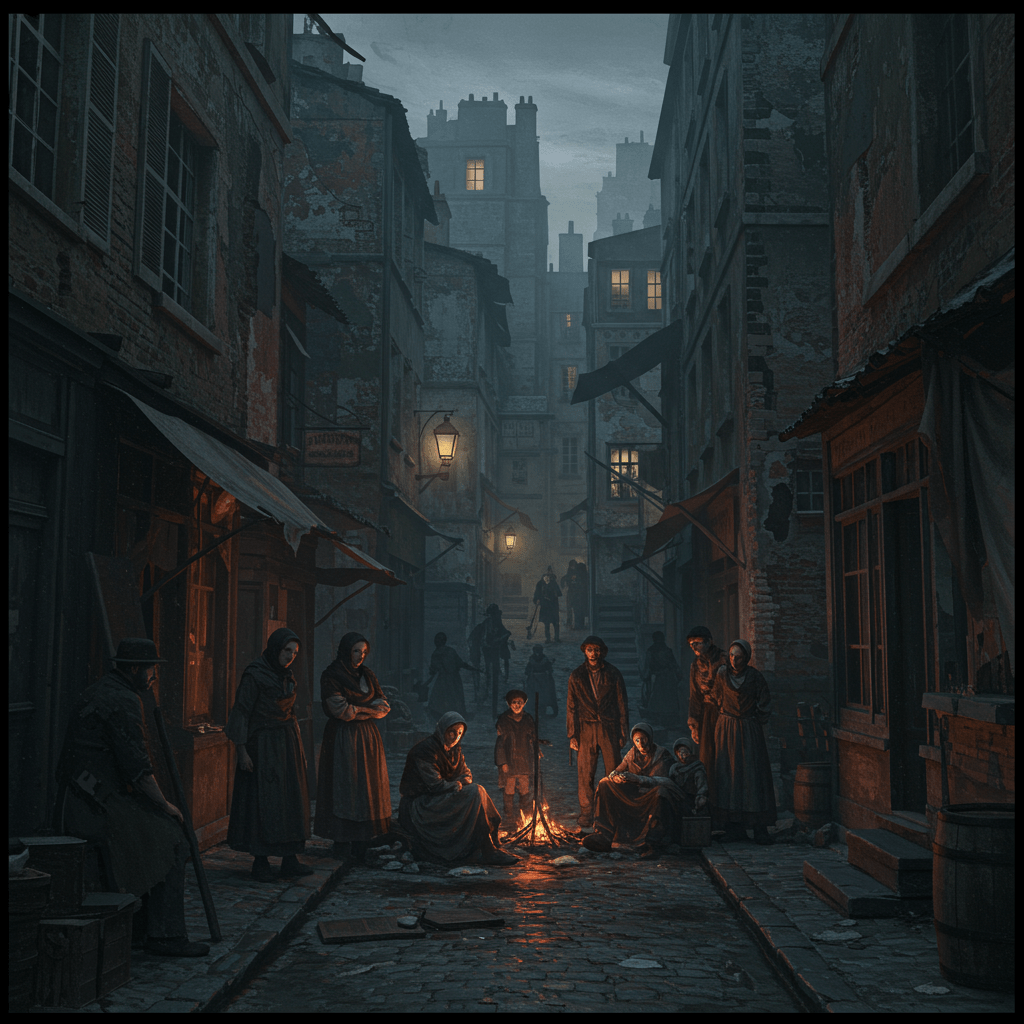

Les rues de la Cour des Miracles, jonchées de corps et de débris, témoignaient de la violence de la nuit. Mais au milieu de la désolation, une lueur d’espoir brillait. Mab, la Reine de la Misère, avait prouvé qu’elle était capable de protéger son peuple et de défendre son royaume. Elle avait également appris une leçon importante : le pouvoir ne vaut rien sans la justice et la compassion.

La Cour des Miracles, plus que jamais, était un lieu de refuge pour les opprimés, un royaume de solidarité et de résistance. Et Mab, sa Reine, était prête à tout pour le protéger, même au prix de sa propre vie.

La Cour des Miracles, ce soir, avait révélé une fois de plus sa nature complexe et paradoxale. Un lieu de désespoir et de crime, mais aussi de courage, de loyauté et d’espoir. Un royaume souterrain où les Rois et Reines de la Misère, figures controversées et énigmatiques, luttaient pour leur survie et pour la dignité de leur peuple. Leur histoire, aussi sombre et tragique soit-elle, était une partie intégrante de l’histoire de Paris, une histoire que les riches et les puissants préféraient ignorer, mais qui ne pouvait être effacée.