Ah, mes chers lecteurs, laissez-moi vous entraîner dans les dédales obscures du Paris d’antan, un Paris grouillant de mystères et de misère, un Paris où la pègre régnait en maître absolu sur un territoire bien délimité, véritable royaume souterrain au cœur même de la Ville Lumière. Ce royaume, c’était la Cour des Miracles, un nom qui résonne encore aujourd’hui comme un écho lointain de la déchéance et de la rébellion, un nom qui évoque les ombres furtives et les murmures étouffés des gueux, des voleurs, des estropiés et des faux mendiants qui s’y abritaient. Oubliez les salons dorés et les bals fastueux, oubliez les théâtres étincelants et les promenades élégantes; ce soir, nous descendons dans les profondeurs de l’abjection, là où la loi de la rue est la seule loi, là où la survie se conquiert à coups de couteau et de mensonges.

Imaginez, mes amis, un enchevêtrement de ruelles étroites et sinueuses, des maisons délabrées aux façades lépreuses, des égouts à ciel ouvert exhalant des odeurs pestilentielles, des amas d’ordures jonchant le sol, des silhouettes fantomatiques se fondant dans l’obscurité… C’est dans ce cloaque immonde, véritable verrue purulente sur le visage de Paris, que la Cour des Miracles prospérait, défiant l’autorité royale et se jouant des forces de l’ordre. Mais où, précisément, se trouvait ce lieu maudit? C’est ce que nous allons découvrir ensemble, en plongeant au cœur des archives et des témoignages d’époque, en suivant les indices ténus que l’histoire nous a légués. Car la Cour des Miracles n’était pas un mythe, une légende urbaine; elle était une réalité tangible, un territoire bien défini, un véritable État dans l’État, avec ses propres règles, ses propres coutumes et ses propres chefs. Préparez-vous, mes chers lecteurs, car le voyage risque d’être éprouvant. Mais la vérité, même la plus sordide, mérite d’être connue.

La Frontière Imprécise : Un Labyrinthe Urbain

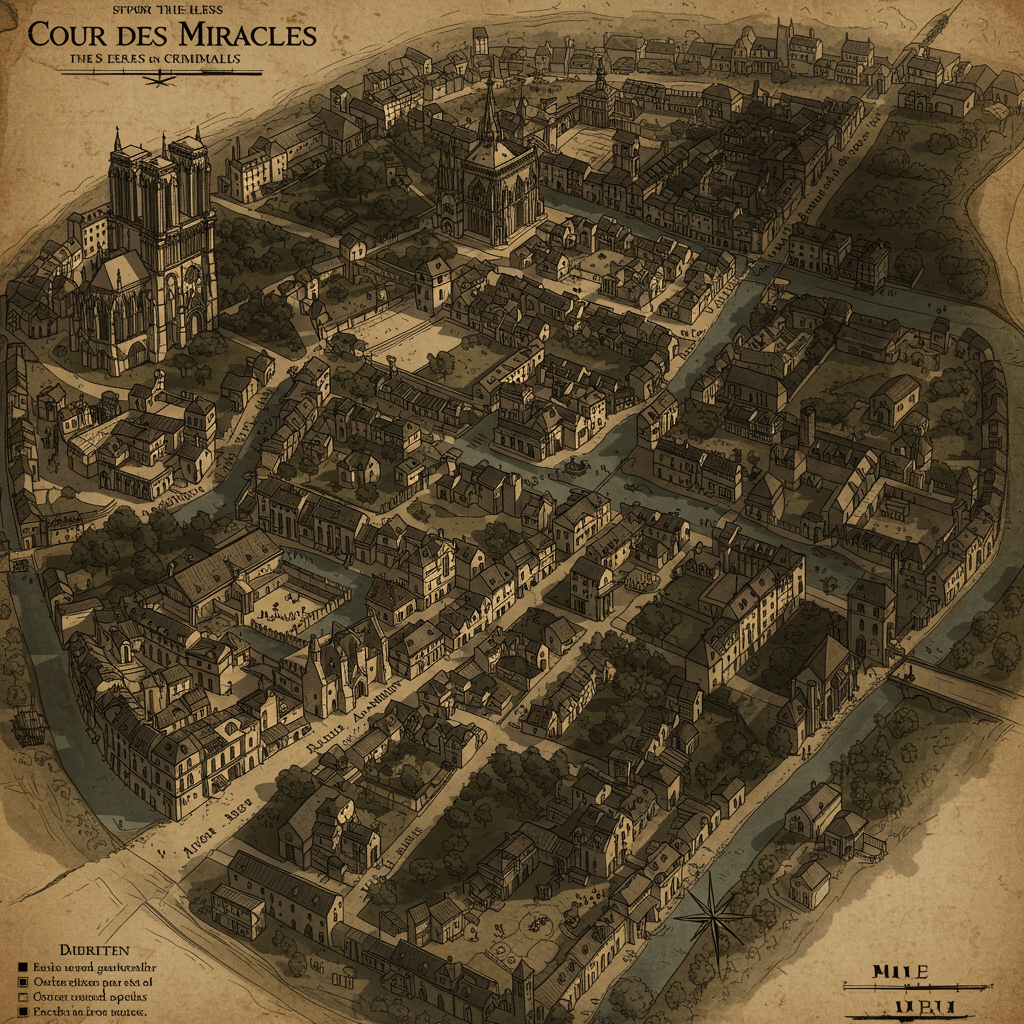

Délimiter avec une précision cartographique la Cour des Miracles relève d’une tâche ardue, voire impossible. Les archives sont lacunaires, les témoignages contradictoires, et la topographie des lieux a considérablement évolué au fil des siècles. De plus, la Cour des Miracles n’était pas une entité statique, figée dans le temps et l’espace; elle se transformait, se contractait, s’étendait au gré des expulsions, des démolitions et des reconstructions. Cependant, en croisant les sources disponibles, il est possible de reconstituer une image approximative de son emprise territoriale, une sorte de carte mentale du royaume de la misère.

La Cour des Miracles, au XVIIe siècle, s’étendait principalement sur deux zones distinctes, mais interconnectées. La première, et la plus connue, se situait aux alentours de la rue du Temple, dans le quartier des Halles. Plus précisément, elle englobait les ruelles étroites et mal famées qui se trouvaient entre la rue Montorgueil et la rue Saint-Martin, un véritable dédale de bouges, de repaires de brigands et de maisons closes. C’était le cœur battant de la Cour, le lieu où se concentraient les activités illicites, les trafics en tous genres et les beuveries interminables.

La seconde zone, moins documentée mais tout aussi importante, se situait sur la rive gauche, aux abords de l’Université. Elle comprenait les quartiers misérables qui s’étendaient entre la rue Mouffetard et la rue Saint-Jacques, un territoire peuplé d’étudiants désargentés, de vagabonds et de prostituées. Cette zone, bien que plus discrète que celle du Temple, servait de refuge aux criminels en fuite et de lieu de recrutement pour les bandes organisées. Les deux zones étaient reliées par un réseau complexe de passages secrets, de tunnels et de souterrains, qui permettaient aux habitants de la Cour de se déplacer incognito et d’échapper aux patrouilles du guet.

« Dis-moi, mon vieux, » demanda un jour un jeune apprenti écrivain du nom de Pierre, attablé dans une taverne sordide de la rue du Temple, à un vieil homme édenté et borgne qui semblait connaître les moindres recoins de la Cour. « Est-il vrai que la Cour des Miracles s’étend jusqu’aux catacombes? » Le vieil homme esquissa un sourire édenté. « Les catacombes, mon garçon? C’est un jeu d’enfant comparé à ce qui se cache sous nos pieds. La Cour, elle s’étend jusqu’aux enfers, si tu veux mon avis. Elle a des ramifications partout, des passages secrets que seuls les initiés connaissent. On dit même qu’il existe une entrée secrète dans le Louvre, mais ça, c’est une autre histoire… » Pierre frissonna. L’idée que la Cour des Miracles puisse s’infiltrer jusque dans les entrailles du pouvoir le glaçait d’effroi.

Les Points Cardinaux de la Misère : Repères et Lieux Notables

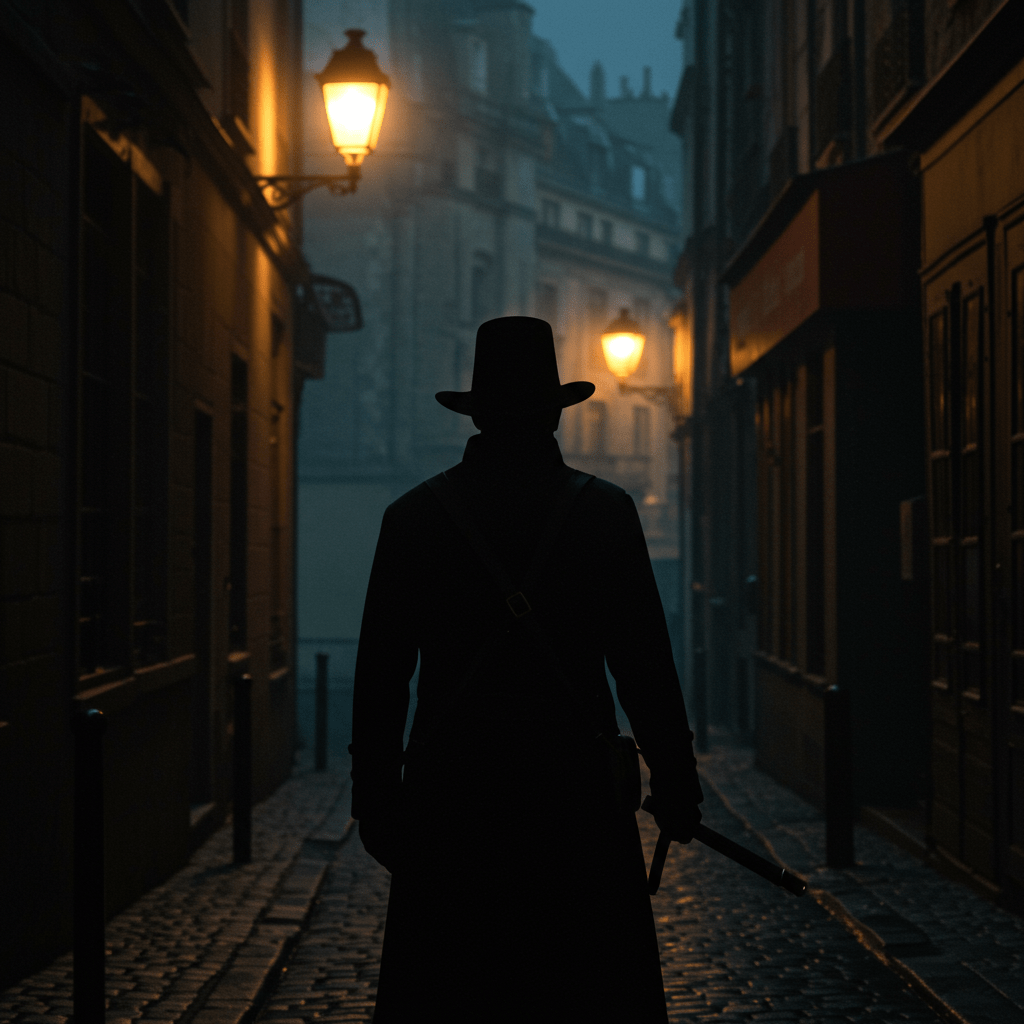

Au sein de ce territoire mal famé, certains lieux se distinguaient par leur importance stratégique ou leur sinistre réputation. C’étaient les points cardinaux de la misère, les repères qui permettaient de s’orienter dans le labyrinthe de la Cour des Miracles. Parmi eux, on peut citer le carrefour des Truands, un lieu de rencontre privilégié pour les voleurs, les escrocs et les assassins de tous poils. C’est là que se négociaient les contrats, que se partageaient les butins et que se réglaient les comptes, souvent à coups de couteau.

Il y avait aussi la rue Coupe-Gueule, une ruelle étroite et sombre où les agressions étaient monnaie courante. Son nom à lui seul en disait long sur l’ambiance qui y régnait. On racontait que de nombreux voyageurs imprudents y avaient laissé leur bourse, voire leur vie. La rue Coupe-Gueule était un véritable coupe-gorge, un lieu de perdition où la loi ne s’appliquait pas.

Enfin, il ne faut pas oublier le Tripot des Gueux, une sorte de casino clandestin où les habitants de la Cour venaient dilapider leurs maigres économies. C’était un lieu de débauche et de corruption, où l’alcool coulait à flots et où les jeux de hasard étaient truqués. Le Tripot des Gueux était un véritable piège à pauvres, un endroit où l’on perdait tout, jusqu’à sa dignité.

« Je te le dis, Jean, » confia une jeune femme aux cheveux ébouriffés, accoudée au comptoir du Tripot des Gueux, à un homme taciturne et mal rasé. « J’ai tout perdu. Mon argent, mes bijoux, même ma robe. Ce tripot est maudit. » Jean la regarda avec un mélange de pitié et d’indifférence. « Tu n’es pas la première, Marie, et tu ne seras pas la dernière. Ici, la chance tourne vite. Un jour, tu gagnes, le lendemain, tu perds tout. C’est la loi de la Cour. » Marie soupira. Elle savait que Jean avait raison. La Cour des Miracles était un lieu impitoyable, où la misère était la règle et l’espoir, une illusion.

La Géographie du Pouvoir : Chefs de Bande et Lieux de Commandement

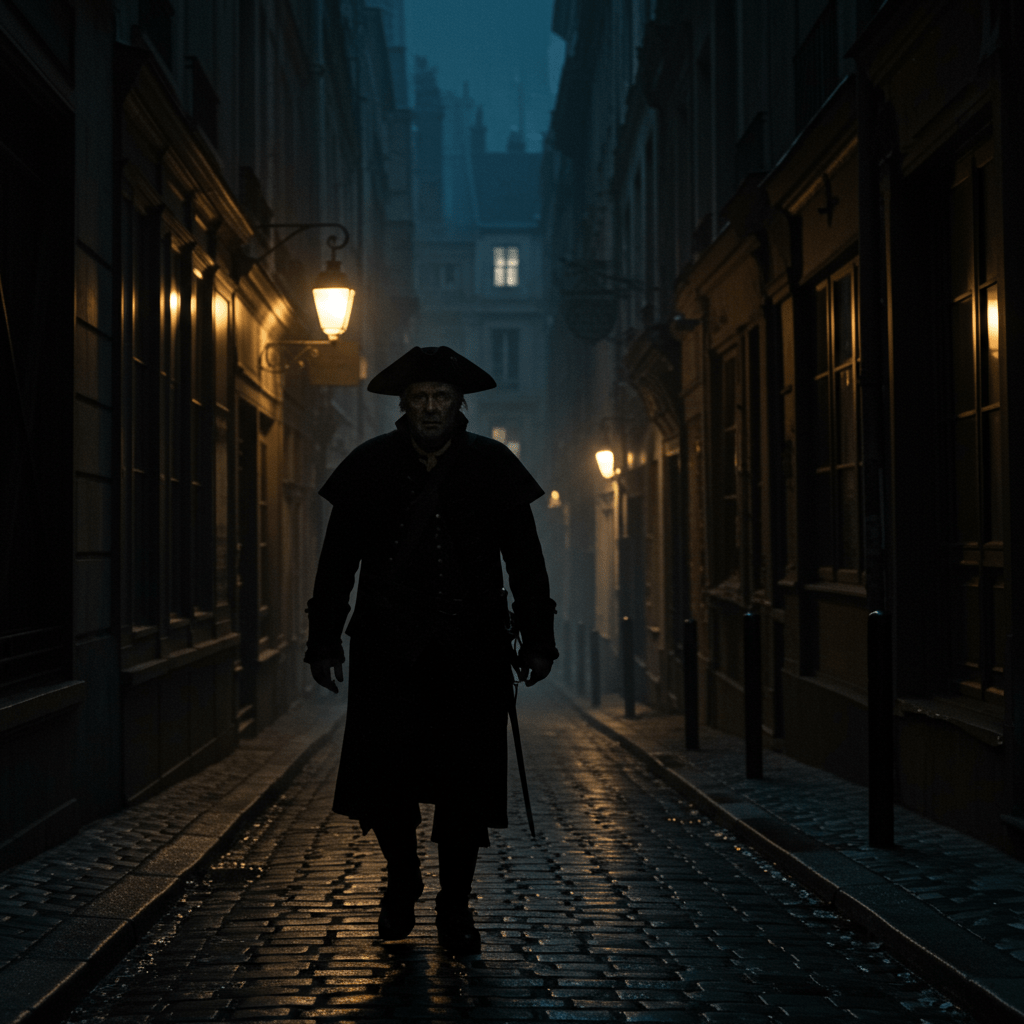

La Cour des Miracles n’était pas une anarchie totale. Bien qu’elle fût un territoire hors-la-loi, elle était régie par une hiérarchie complexe et impitoyable. À sa tête se trouvaient les chefs de bande, des hommes (et parfois des femmes) d’une cruauté et d’une intelligence hors du commun, qui exerçaient un pouvoir absolu sur leurs sujets. Ces chefs de bande contrôlaient les différents quartiers de la Cour, percevaient des impôts sur les activités illicites et organisaient les opérations criminelles.

Chaque chef de bande avait son propre lieu de commandement, un repaire fortifié où il se sentait en sécurité et d’où il pouvait donner ses ordres. Ces repaires étaient souvent des maisons délabrées, des caves obscures ou des arrière-salles de tavernes, transformées en véritables forteresses. L’accès en était strictement contrôlé, et seuls les membres les plus fidèles de la bande étaient autorisés à y pénétrer.

Le plus célèbre de ces chefs de bande était sans doute le Grand Coësre, un homme d’une force herculéenne et d’une ruse diabolique, qui régnait en maître absolu sur la Cour des Miracles du Temple. Son repaire se situait dans une maison délabrée de la rue des Lombards, un véritable labyrinthe de pièces secrètes et de passages dérobés. On disait que le Grand Coësre avait des yeux et des oreilles partout, et que personne ne pouvait lui échapper.

« Le Grand Coësre, » murmura un vieil informateur à l’oreille d’un agent du guet, caché dans l’ombre d’une ruelle. « C’est lui qui tient les rênes de la Cour. Il connaît tous les secrets, il contrôle tous les trafics. Si vous voulez démanteler la Cour, il faut le neutraliser. Mais attention, il est bien gardé. Il a une armée de fidèles prêts à mourir pour lui. » L’agent du guet hocha la tête. Il savait que la tâche serait difficile, voire impossible. Mais il était déterminé à faire son devoir, à débarrasser Paris de ce fléau qu’était la Cour des Miracles.

L’Évolution Territoriale : De la Fronde à la Disparition

L’emprise territoriale de la Cour des Miracles n’était pas immuable. Elle a évolué au fil du temps, en fonction des événements historiques, des politiques urbaines et des rapports de force entre la pègre et les autorités. Pendant la Fronde, par exemple, la Cour des Miracles a profité du chaos et de l’affaiblissement du pouvoir royal pour étendre son influence et contrôler de nouveaux quartiers. Les chefs de bande ont pris part aux combats, se rangeant tantôt du côté des princes, tantôt du côté du roi, en fonction de leurs intérêts personnels.

Cependant, à partir du règne de Louis XIV, la Cour des Miracles a commencé à décliner. Le Roi Soleil, soucieux de rétablir l’ordre et la sécurité dans sa capitale, a lancé une série de réformes visant à renforcer les forces de l’ordre et à réprimer la criminalité. Des patrouilles de police plus nombreuses et mieux équipées ont été déployées dans les quartiers sensibles, et des peines plus sévères ont été prononcées contre les criminels. De plus, des opérations de démolition et d’assainissement ont été entreprises dans les zones les plus insalubres, privant ainsi la Cour des Miracles de ses refuges et de ses repaires.

La disparition de la Cour des Miracles ne s’est pas faite du jour au lendemain. Elle a été le résultat d’un long processus de répression et de transformation urbaine. Au XVIIIe siècle, la Cour avait perdu une grande partie de son influence et de son emprise territoriale. Les chefs de bande avaient été arrêtés ou avaient fui, et les habitants de la Cour avaient été dispersés dans d’autres quartiers de la ville. Cependant, l’esprit de la Cour des Miracles a continué à vivre, dans les bas-fonds de Paris, dans les repaires de brigands et dans les cœurs des marginaux et des rebelles.

« La Cour des Miracles n’est plus, » déclara un inspecteur de police, en 1750, à son supérieur. « Mais elle a laissé des traces profondes dans notre ville. Elle a créé une culture de la misère et de la criminalité qui est difficile à éradiquer. Nous devons rester vigilants, et ne pas baisser notre garde. Car l’ombre de la Cour des Miracles plane toujours sur Paris. » Son supérieur hocha la tête. Il savait que l’inspecteur avait raison. La lutte contre le crime était un combat sans fin, une bataille perpétuelle entre l’ordre et le chaos.

Ainsi, la Cour des Miracles, avec son emprise territoriale bien définie, a façonné le Paris d’antan, laissant une empreinte indélébile sur son histoire et sa mémoire. Son existence même témoigne des inégalités sociales, des injustices et des contradictions qui ont marqué cette époque. En explorant les vestiges de ce royaume souterrain, en reconstituant sa géographie et en analysant ses dynamiques de pouvoir, nous pouvons mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels étaient confrontés les Parisiens d’autrefois.

Le Souvenir Persistant : Légendes et Réminiscences Contemporaines

Bien que la Cour des Miracles ait disparu depuis longtemps, son souvenir persiste dans l’imaginaire collectif. Elle est devenue un symbole de la misère, de la rébellion et de la résistance face à l’oppression. De nombreux écrivains, artistes et cinéastes se sont inspirés de son histoire pour créer des œuvres marquantes, qui continuent à fasciner et à émouvoir le public. Victor Hugo, dans son roman “Notre-Dame de Paris”, a immortalisé la Cour des Miracles, en la décrivant comme un lieu de refuge pour les marginaux et les exclus.

Aujourd’hui, il ne reste plus grand-chose de tangible de la Cour des Miracles. Les ruelles étroites et les maisons délabrées ont été remplacées par des avenues larges et des immeubles modernes. Cependant, en se promenant dans les quartiers du Temple et de la Mouffetard, on peut encore ressentir l’atmosphère particulière de ces lieux, l’écho lointain des voix et des rires de ceux qui y ont vécu. La Cour des Miracles est un fantôme qui hante Paris, un souvenir persistant de son passé sombre et tumultueux. Et tant que nous nous souviendrons de son existence, nous pourrons espérer que les injustices et les inégalités qui l’ont engendrée ne se reproduiront plus.

Alors, mes chers lecteurs, souvenez-vous de la Cour des Miracles. Souvenez-vous de ses habitants, de ses chefs de bande, de ses lieux de perdition. Souvenez-vous de son emprise territoriale sur le Paris d’antan. Car en connaissant son histoire, nous pouvons mieux comprendre notre présent, et construire un avenir plus juste et plus équitable. Adieu, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les méandres de l’histoire!