Ah, mes chers lecteurs, plongeons ensemble dans les ténèbres et la lumière qui drapent les ruelles de notre belle et tumultueuse Paris! Imaginez, si vous le voulez bien, la capitale sous le règne des Bourbons, une ville où la splendeur des palais côtoie la misère des faubourgs, où le parfum des roses du jardin des Tuileries se mêle aux effluves nauséabonds des égouts à ciel ouvert. Dans ce clair-obscur saisissant, une ombre se dessine, garante de l’ordre et, parfois, complice du chaos : Le Guet Royal. Mais ne nous y trompons pas, ce n’est point par les chroniques officielles que nous allons percer ses secrets, mais bien par le regard acéré des artistes, ces observateurs privilégiés de l’âme humaine, ces maîtres de la toile et du burin qui ont su capturer, mieux que quiconque, la véritable essence du Guet Royal.

Car, voyez-vous, l’art est un miroir fidèle, parfois impitoyable, de la société. Il révèle ce que les discours officiels s’efforcent de dissimuler. Et en matière de Guet Royal, la vérité est souvent plus sombre et complexe qu’il n’y paraît. Oublions les images d’Épinal, les gravures flatteuses commandées par le pouvoir. Penchons-nous plutôt sur les œuvres audacieuses, celles qui osent dépeindre les faiblesses, les contradictions, voire les turpitudes de cette institution pilier de la monarchie. C’est là, dans ces tableaux et ces estampes, que nous trouverons le véritable visage du Guet Royal, un visage marqué par l’ombre et la lumière, par la bravoure et la corruption, par la justice et l’iniquité.

Le Guet Royal Vu par le Caravage Français : Georges de La Tour

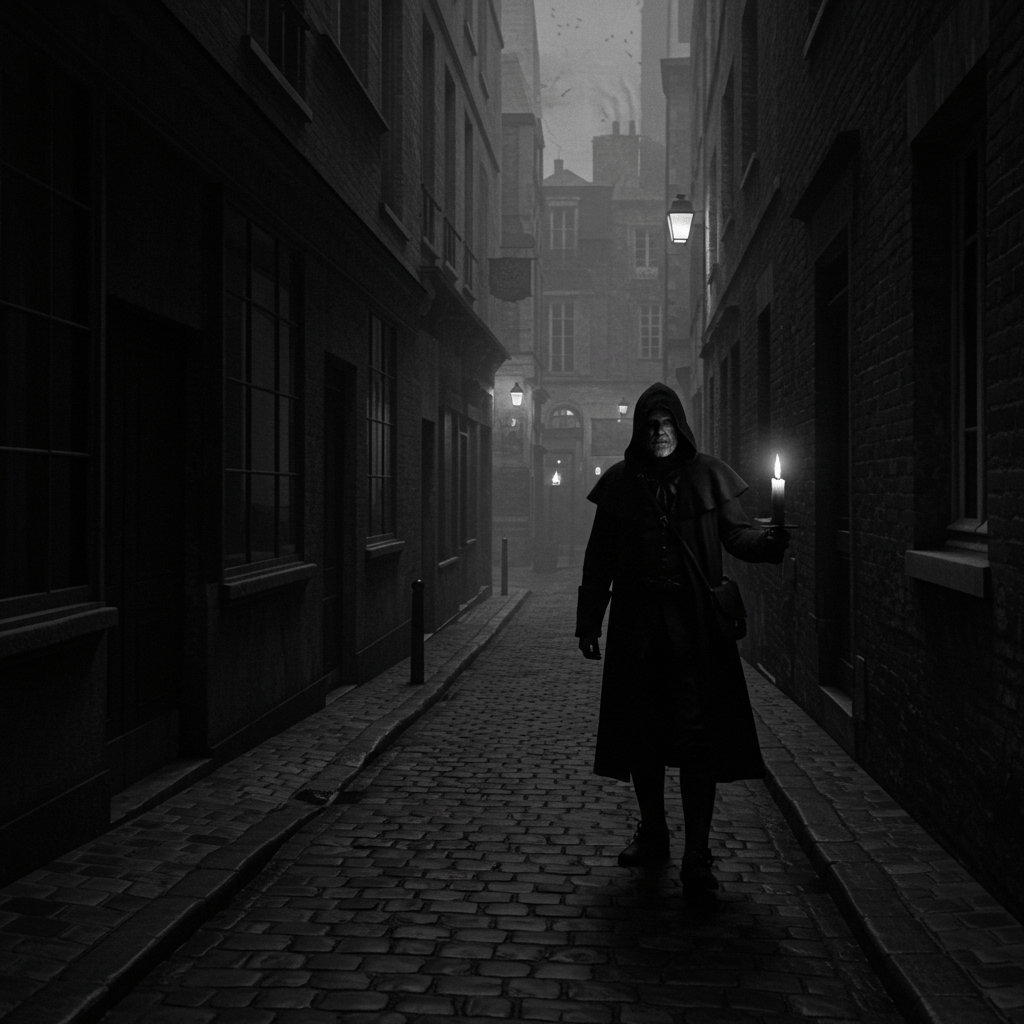

Nul ne saurait évoquer le clair-obscur sans rendre hommage à Georges de La Tour, ce maître lorrain dont la lumière parcimonieuse révèle des scènes d’une intensité dramatique inégalée. Imaginez une nuit glaciale de décembre, dans le quartier du Marais. Un groupe de guets, engoncés dans leurs manteaux de cuir élimés, patrouillent dans les ruelles sombres, leurs hallebardes luisant faiblement sous la lueur d’une lanterne solitaire. La scène, peinte avec la précision et le réalisme propres à La Tour, est saisissante. On perçoit la fatigue sur les visages burinés des hommes, la tension palpable dans l’air. Mais ce qui frappe le plus, c’est le contraste saisissant entre la lumière chaude de la lanterne, qui éclaire les visages et les armes, et les ténèbres profondes qui engloutissent le reste du décor. On devine, dans l’ombre, des silhouettes furtives, des regards méfiants, des secrets inavouables.

« Allons, mes braves, serrez les rangs ! », tonnerait le sergent du guet, sa voix rauque résonnant dans le silence de la nuit. « Les gueux et les brigands rodent comme des loups affamés. Gardez l’œil ouvert, et n’hésitez pas à faire usage de vos armes si nécessaire ! ». Mais le sergent, malgré son air martial, est lui-même rongé par le doute. A-t-il vraiment le droit de vie et de mort sur ces misérables ? Est-il vraiment au service de la justice, ou simplement un instrument de la répression ? La Tour, avec son génie propre, ne donne pas de réponse définitive. Il se contente de poser la question, laissant le spectateur méditer sur la complexité de la condition humaine, et sur la fragilité de l’ordre social.

Daumier et la Satire Féroce : Le Guet Royal Démasqué

Honoré Daumier, quant à lui, aborde le Guet Royal avec une ironie mordante, une satire féroce qui dénonce les abus de pouvoir et la corruption endémique. Ses lithographies, publiées dans “Le Charivari”, sont autant de pamphlets incendiaires qui démasquent l’hypocrisie et l’injustice. On y voit des guets bedonnants, plus préoccupés par leur digestion que par la sécurité des citoyens, des sergents corrompus, acceptant des pots-de-vin pour fermer les yeux sur les activités illicites, des gardes brutaux, maltraitant les pauvres et les marginaux avec une cruauté gratuite. L’une de ses lithographies les plus célèbres représente un guet assoupissant sur une borne, son fusil tombant à terre, tandis qu’un voleur s’enfuit avec un sac rempli de butin. La légende est impitoyable : “Le Guet veille… sur ses intérêts !”.

« Eh bien, messieurs, que faites-vous donc ? », s’exclamerait un bourgeois indigné, découvrant le guet endormi. « Vous êtes payés pour assurer notre sécurité, et vous vous permettez de dormir sur vos lauriers ! C’est un scandale ! ». Le guet, réveillé en sursaut, tenterait de se justifier maladroitement : « Mais, monsieur, j’étais fatigué… et puis, il ne se passe jamais rien dans ce quartier… ». Daumier, avec son humour grinçant, met en lumière la faillite morale du Guet Royal, son incapacité à remplir sa mission, son indifférence face à la souffrance humaine. Il dénonce, avec une virulence rare, la collusion entre le pouvoir et la corruption, la complicité tacite entre les autorités et les criminels.

Les Nuits Blanches de Gavarni : Le Guet Royal au Service du Vice

Paul Gavarni, autre grand observateur de la vie parisienne, nous offre une vision plus nuancée, mais tout aussi critique, du Guet Royal. Ses dessins, souvent réalisés à l’encre de Chine et rehaussés d’aquarelle, dépeignent les nuits blanches de la capitale, les bals masqués, les cabarets enfumés, les rencontres furtives dans les ruelles sombres. On y voit le Guet Royal, non plus comme un rempart contre le crime, mais comme un élément du décor, un témoin passif, voire complice, des débauches et des excès. Gavarni excelle à saisir l’atmosphère trouble et sulfureuse de ces lieux de plaisir, où se mêlent le luxe et la misère, la beauté et la laideur, la joie et le désespoir.

« Allons, mesdemoiselles, un peu de tenue ! », gronderait un guet, apostrophant une groupe de courtisanes légèrement vêtues. « Vous troublez l’ordre public ! ». Mais son ton est plus amusé que réprobateur. Il sait pertinemment que ces femmes sont protégées par de puissants personnages, et qu’il n’a aucun intérêt à s’attirer leurs foudres. D’ailleurs, il n’est pas rare que les guets eux-mêmes profitent des largesses de ces dames, fermant les yeux sur leurs activités en échange de quelques pièces d’or. Gavarni, avec son regard acéré, dévoile les compromissions et les arrangements qui régissent les relations entre le Guet Royal et le monde interlope, la zone grise où la loi et le vice se confondent.

Le Romantisme Noir d’Eugène Delacroix : Le Guet Royal Face à la Révolte

Enfin, comment ne pas évoquer Eugène Delacroix, ce maître du romantisme, dont les toiles vibrantes de couleurs et d’émotions nous plongent au cœur de l’action, au plus fort des passions ? Delacroix, contrairement à ses contemporains, ne s’intéresse pas tant aux détails de la vie quotidienne qu’aux grands événements historiques, aux moments de rupture, aux explosions de colère populaire. Dans son œuvre, le Guet Royal apparaît comme une force répressive, un instrument de la tyrannie, confronté à la fureur du peuple en révolte. Son tableau “La Liberté guidant le peuple”, bien que ne représentant pas directement le Guet Royal, en incarne l’antithèse. Il symbolise la lutte pour la liberté, le droit à l’insurrection contre l’oppression, le triomphe de la justice sur l’iniquité.

Imaginez les barricades dressées dans les rues de Paris, les pavés arrachés, les cris de rage, la fumée des incendies. Le Guet Royal, pris au piège, tente de résister, mais il est submergé par la vague humaine. Les coups de feu claquent, les corps tombent, le sang coule. Delacroix, avec sa palette flamboyante, nous fait vivre l’intensité dramatique de ces journées révolutionnaires, la violence et la passion qui animent les protagonistes. Il nous montre que le Guet Royal, malgré sa puissance apparente, n’est qu’un rouage d’un système fragile, susceptible de s’effondrer à tout moment sous la pression du peuple.

Ainsi, mes amis, à travers le regard de ces grands artistes, nous avons percé les mystères du Guet Royal, découvert ses contradictions, ses faiblesses, ses zones d’ombre. Nous avons compris que cette institution, pilier de la monarchie, était loin d’être irréprochable, et qu’elle était souvent le reflet des maux qui rongeaient la société. Mais n’oublions pas que l’art, au-delà de la critique et de la dénonciation, est aussi une source d’inspiration et d’espoir. Il nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut toujours jaillir, et que la justice et la liberté sont des idéaux pour lesquels il vaut la peine de se battre.

Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans les rues de Paris, rappelez-vous ces images, ces tableaux, ces estampes qui témoignent d’une époque révolue, mais dont les leçons restent d’une actualité brûlante. Et souvenez-vous que l’art est un trésor inestimable, un héritage précieux qui nous permet de mieux comprendre notre passé, de mieux appréhender notre présent, et de mieux envisager notre avenir.