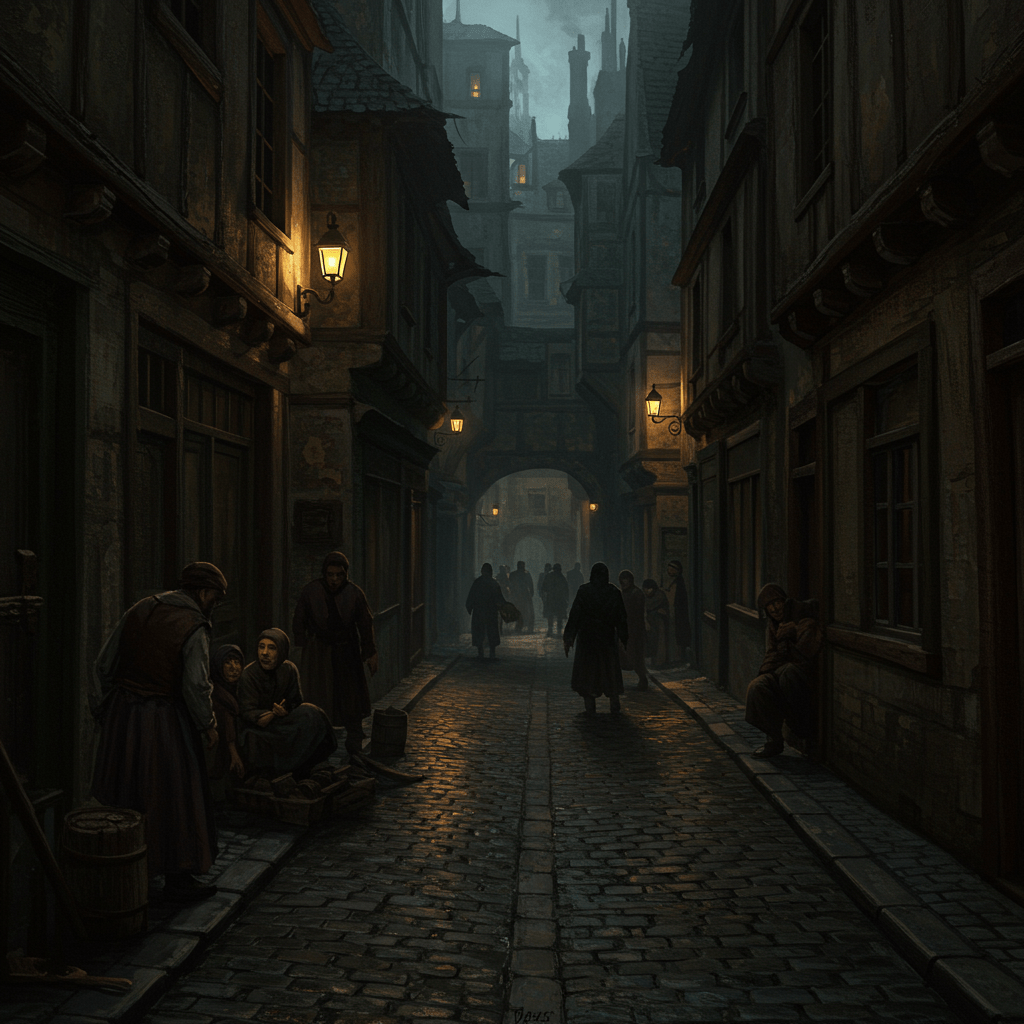

Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les entrailles sombres et fascinantes du Paris d’autrefois, un Paris que les cartes officielles ignorent et que les bourgeois bien-pensants préfèrent oublier. Un Paris où la misère crasse côtoie l’ingéniosité diabolique, où la loi du plus fort règne en maître et où l’espoir n’est qu’un murmure étouffé par le bruit des sabots sur les pavés défoncés. Je vous emmène aujourd’hui au cœur de la Cour des Miracles, ce cloaque de vices et de secrets, ce royaume souterrain où les mendiants se font rois et les infirmes se transforment, sous le voile de la nuit, en agiles malandrins. Son influence, sournoise et tentaculaire, imprègne chaque strate de notre société, tel un poison lent et insidieux.

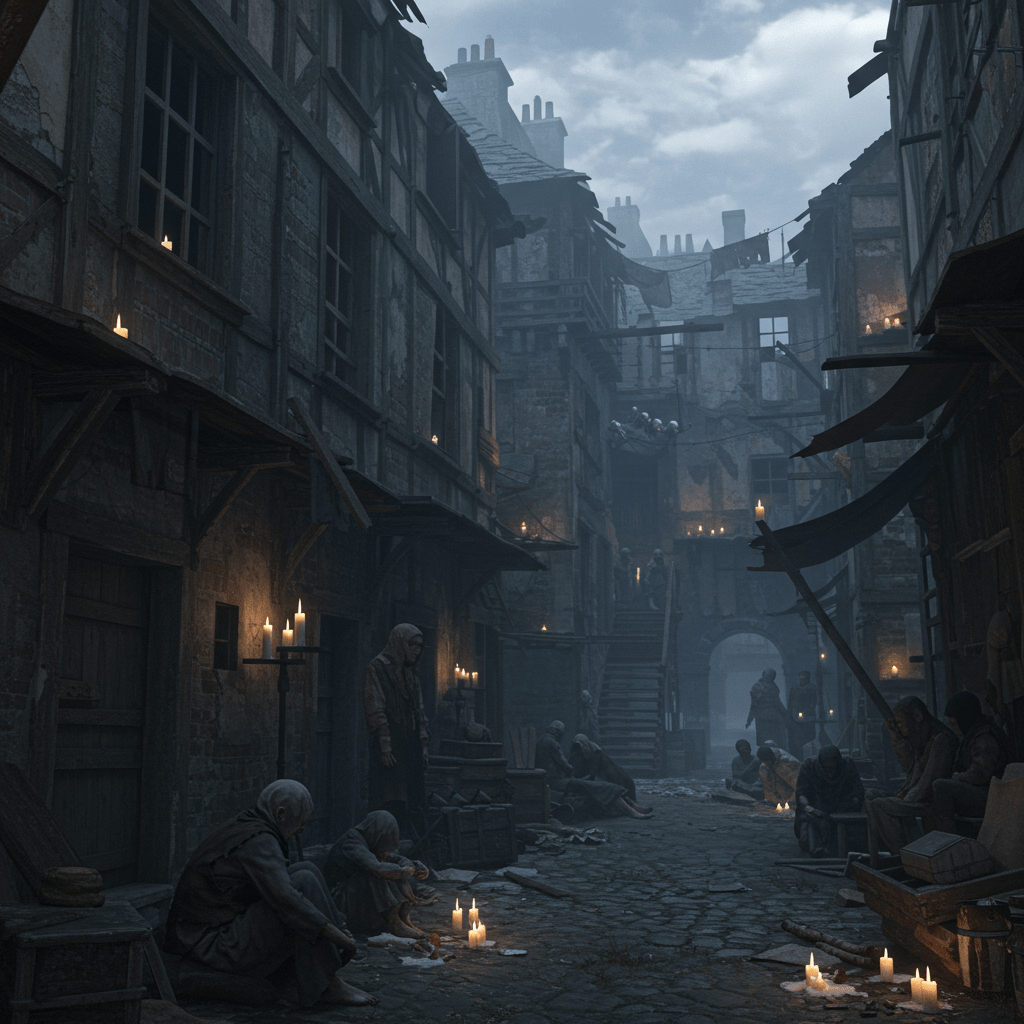

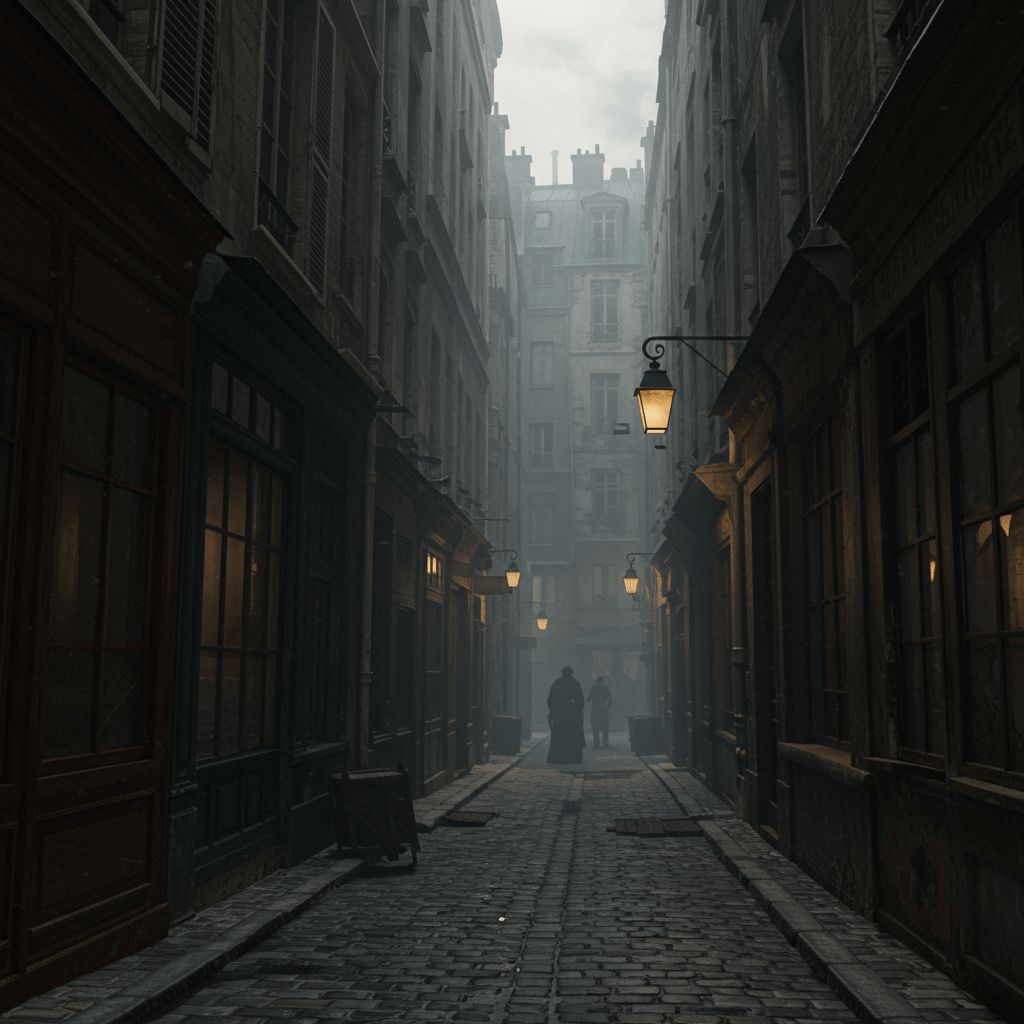

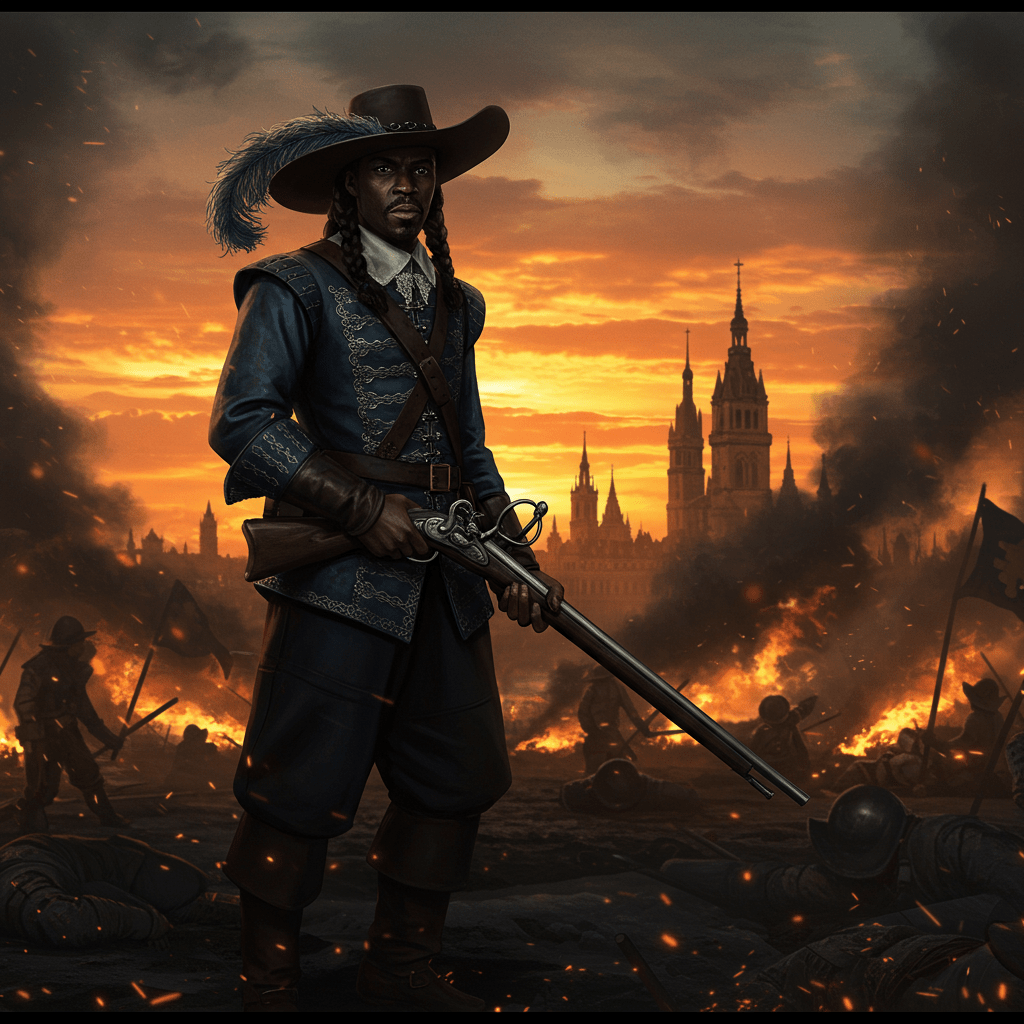

Imaginez, mes amis, les ruelles tortueuses, sombres et puantes, où la lumière du jour peine à percer. Les maisons délabrées, croulant sous le poids des ans et de la négligence, abritant une population hétéroclite de vagabonds, de voleurs, de prostituées et de faux infirmes. Un véritable labyrinthe où les innocents se perdent et où les âmes se damnent. Et au centre de ce chaos, une figure énigmatique, un roi sans couronne, mais dont l’autorité est absolue : le Grand Coësre, maître incontesté de ce royaume de l’ombre.

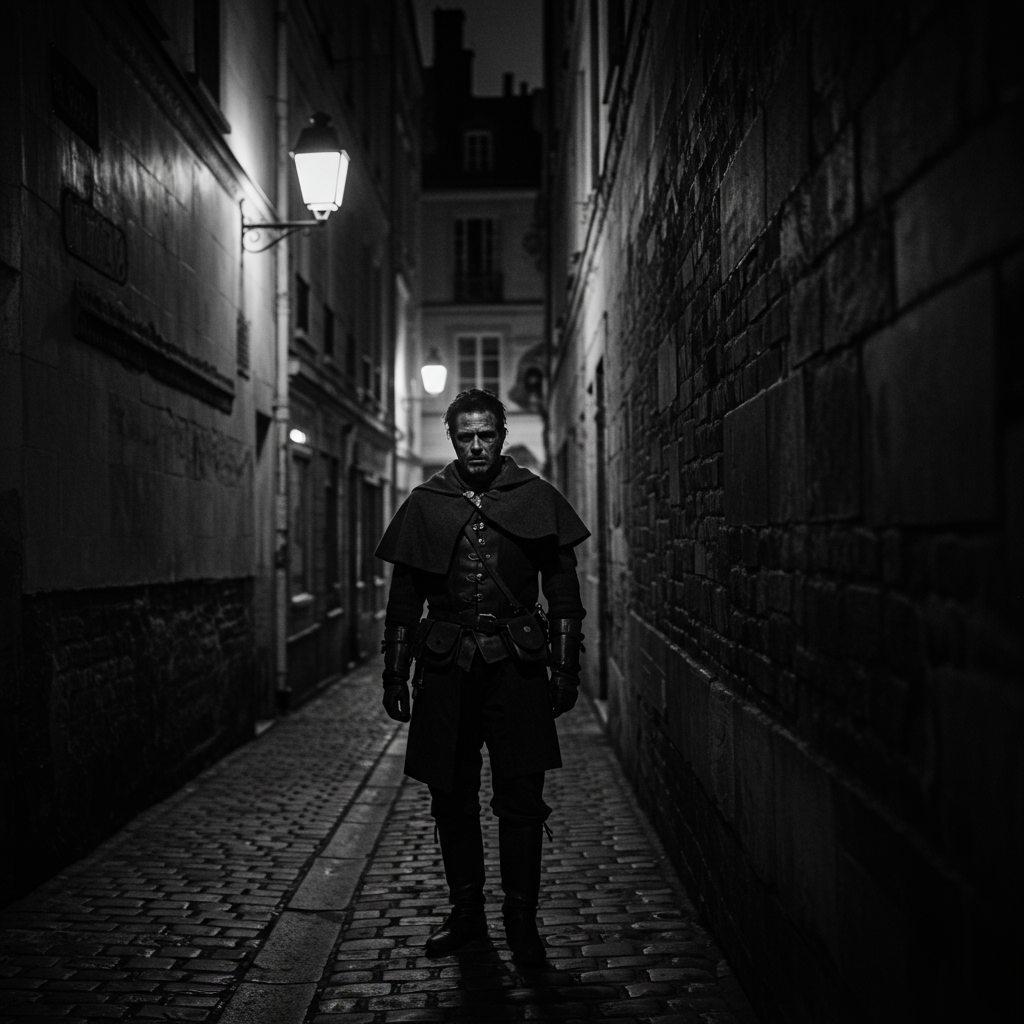

Le Grand Coësre: Roi des Ombres

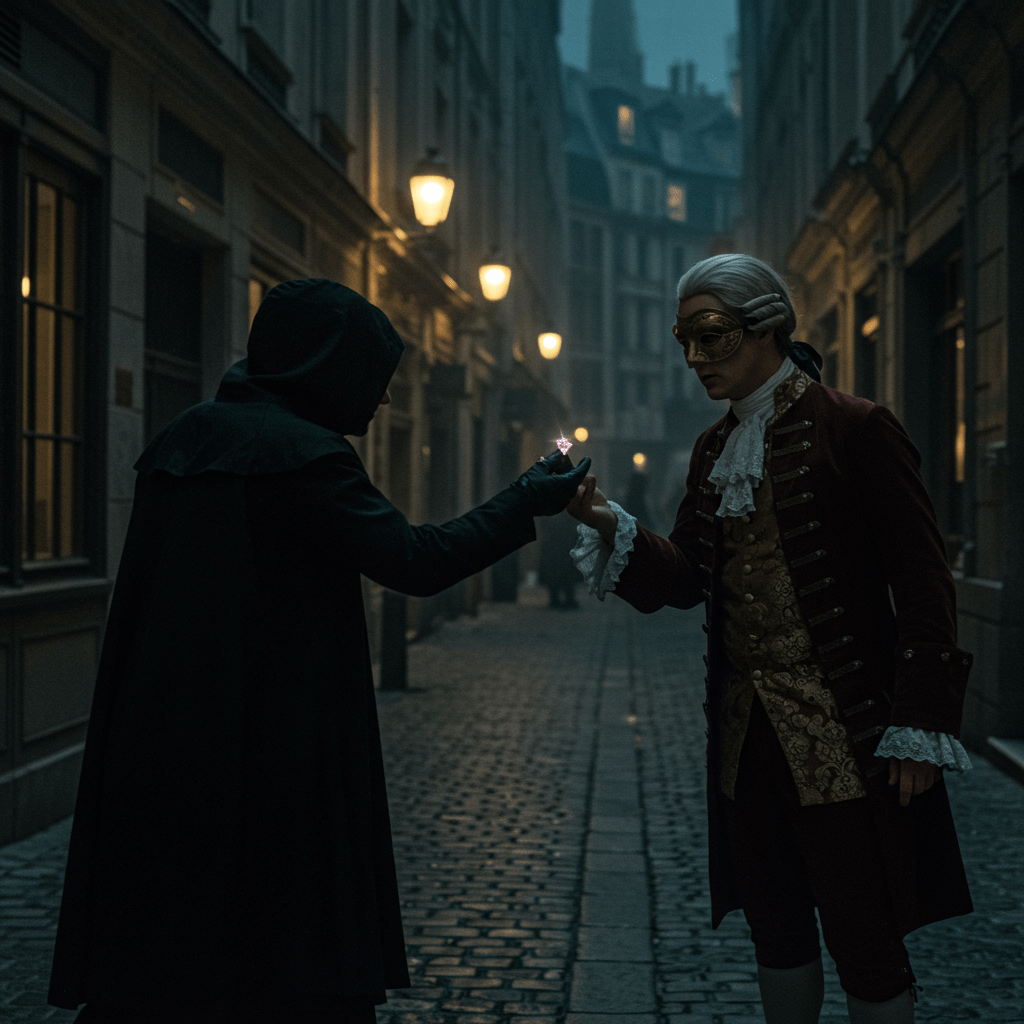

On murmure, dans les tavernes mal famées et les bouges enfumés, que le Grand Coësre possède une connaissance infinie des secrets de Paris. Qu’il connaît les faiblesses de chacun, les vices cachés des nobles et les ambitions inavouables des bourgeois. Certains disent qu’il est un ancien noble déchu, ayant choisi de se réfugier dans la Cour des Miracles pour échapper à un scandale. D’autres, qu’il est un simple gueux, ayant gravi les échelons de la pègre grâce à son intelligence et à sa cruauté. Quoi qu’il en soit, son pouvoir est incontestable. Il contrôle les mendiants, organise les vols et distribue la justice, une justice impitoyable, mais qui maintient l’ordre dans ce chaos apparent.

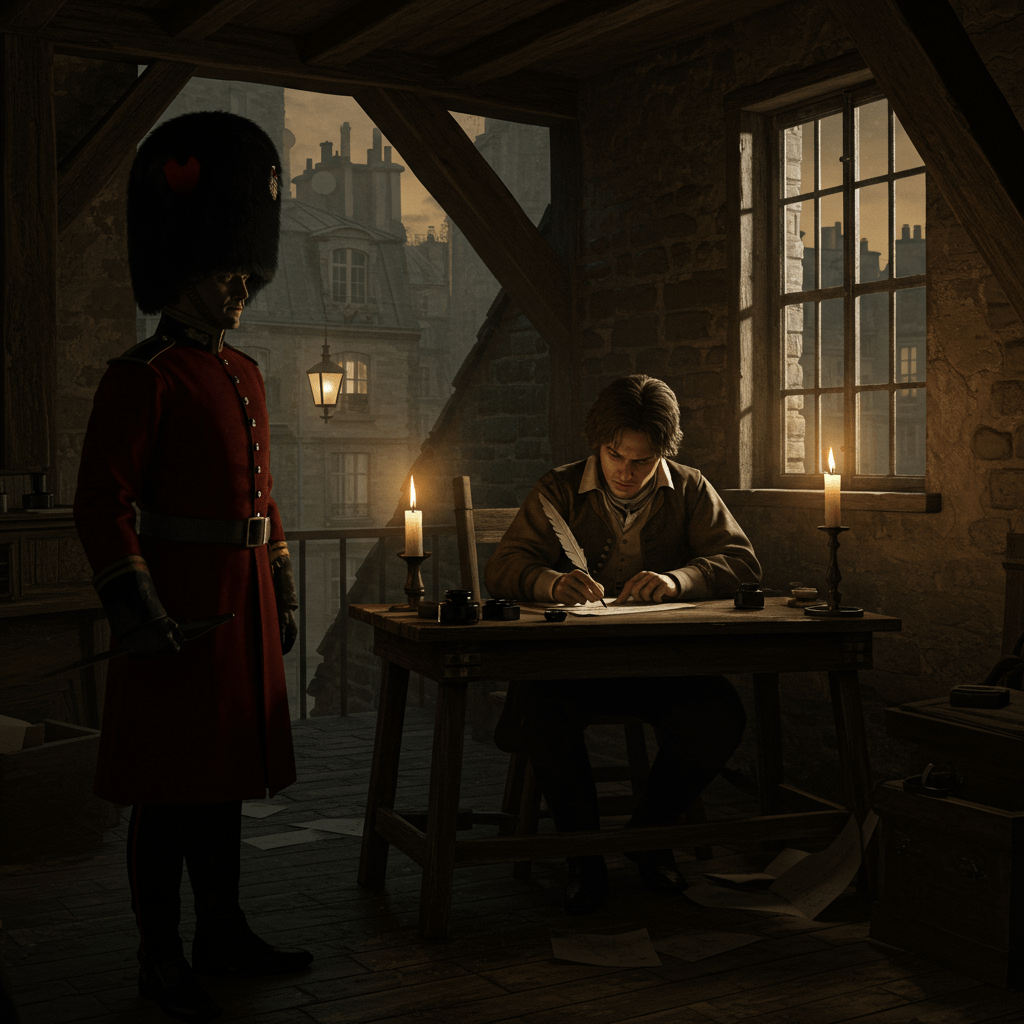

J’ai eu l’occasion, à mes risques et périls, de pénétrer dans son repaire, une ancienne cave voûtée, éclairée par des torches vacillantes et emplie d’une fumée épaisse et suffocante. Le Grand Coësre était assis sur un trône improvisé, fait de planches et de coussins usés, entouré de ses lieutenants, des hommes patibulaires aux visages marqués par la vie et par le vice. Son regard, perçant et froid, semblait vous transpercer l’âme. Il m’a parlé, d’une voix rauque et caverneuse, de sa vision de Paris, une vision sombre et cynique, où la misère et la corruption sont les moteurs de la société. “Nous sommes les rats, Monsieur le journaliste,” m’a-t-il dit. “Nous rongeons les fondations de votre monde, nous nous nourrissons de vos déchets. Et tant que vous continuerez à nous ignorer, nous deviendrons de plus en plus forts.”

Les Métamorphoses de la Nuit

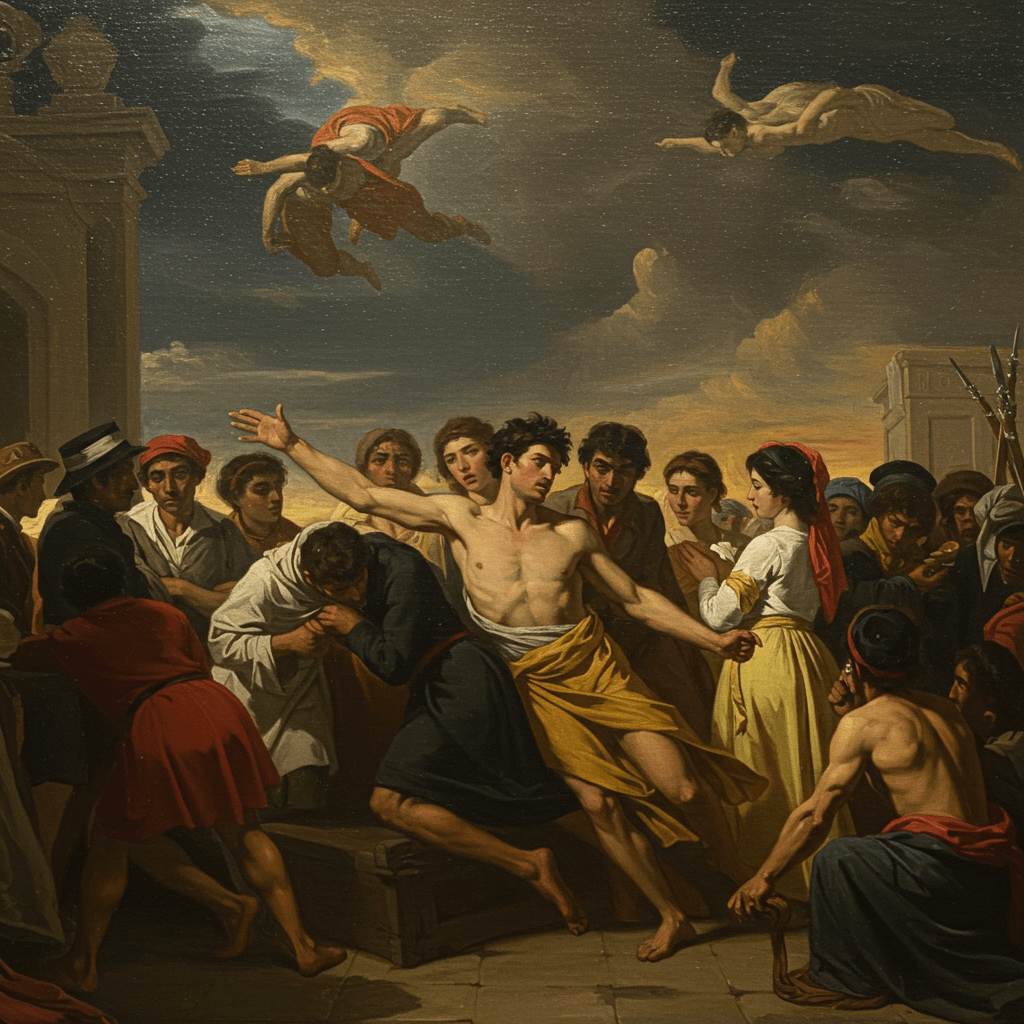

L’un des aspects les plus troublants de la Cour des Miracles est la transformation qui s’opère à la tombée de la nuit. Les infirmes se redressent, les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques se mettent à marcher. Des miracles, en somme, mais des miracles orchestrés par le Grand Coësre et ses acolytes. Ils apprennent aux mendiants à feindre la maladie, à simuler la douleur, à exploiter la pitié des passants. Un véritable théâtre de la misère, où les acteurs sont les victimes et les spectateurs, les dupes.

J’ai vu, de mes propres yeux, un homme qui, le jour, rampait dans la boue, implorant l’aumône, se redresser fièrement à la nuit tombée, gambadant et chantant comme un jeune homme. J’ai vu une femme aveugle, guidée par un enfant, lire et écrire à la lueur d’une chandelle. Des impostures, bien sûr, mais des impostures qui rapportent gros. Car la pitié est un sentiment puissant, et les habitants de Paris sont souvent plus enclins à donner aux misérables qu’à ceux qui semblent capables de subvenir à leurs propres besoins. “Il faut jouer la comédie, mon ami,” m’a expliqué un ancien mendiant, devenu le bras droit du Grand Coësre. “Il faut toucher le cœur des gens, leur faire croire que vous êtes plus malheureux qu’eux. C’est la seule façon de survivre dans ce monde cruel.”

L’Énigme des Enfants Perdus

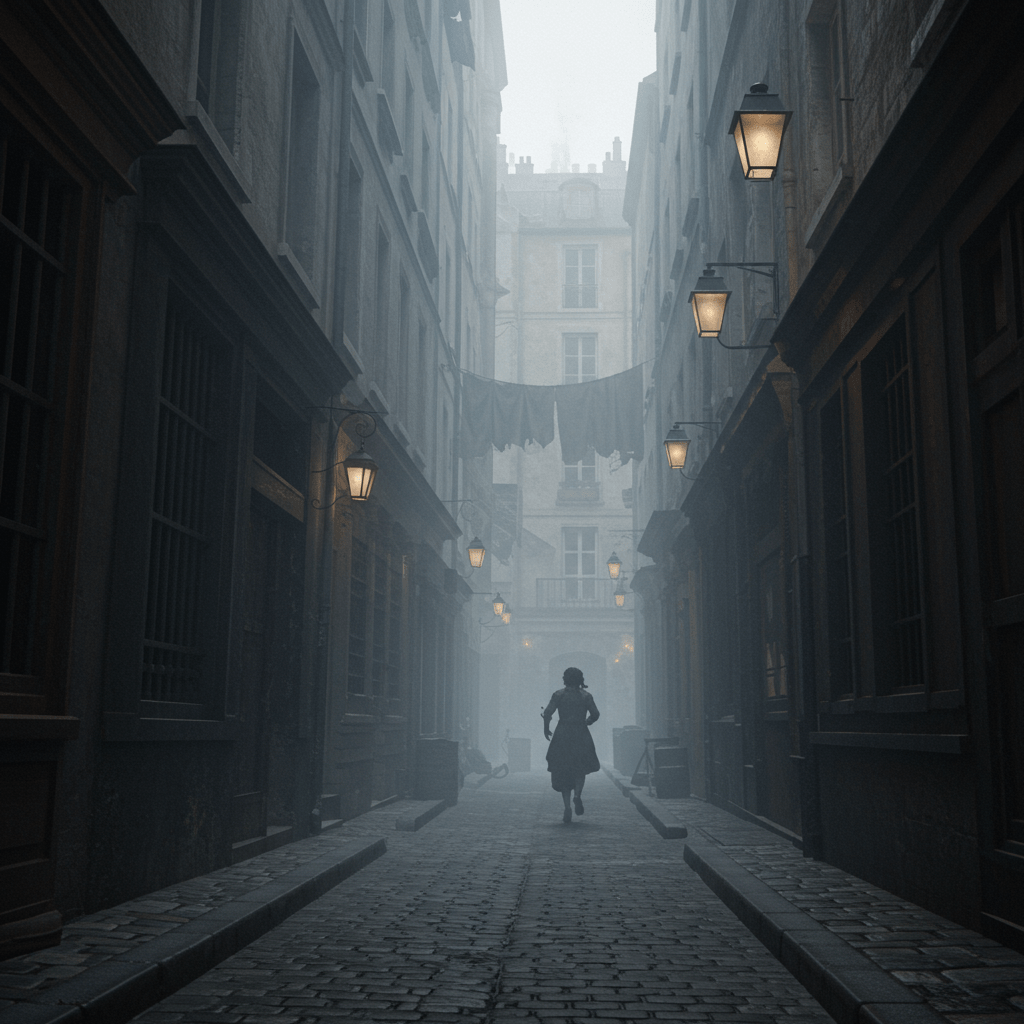

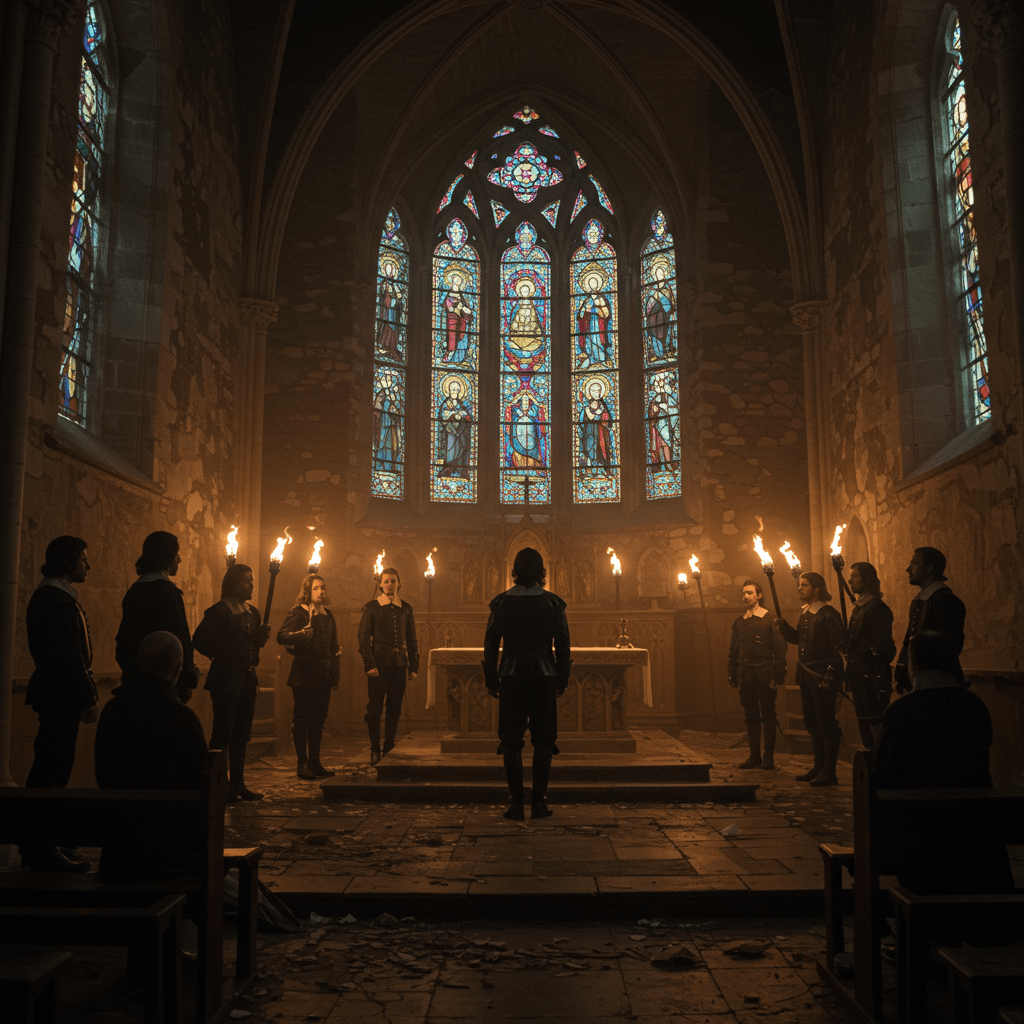

Un autre aspect sombre de la Cour des Miracles est le sort des enfants. Beaucoup d’entre eux sont orphelins, abandonnés par leurs parents ou enlevés par des bandes de voleurs. Ils sont dressés dès leur plus jeune âge à mendier, à voler et à commettre d’autres délits. Ils sont les instruments du Grand Coësre, ses yeux et ses oreilles dans la ville. Ils connaissent les moindres recoins de Paris, les passages secrets, les cachettes. Ils sont invisibles, insaisissables, et ils sont capables de tout pour survivre.

J’ai rencontré une jeune fille, du nom de Margot, qui vivait dans la Cour des Miracles depuis l’âge de cinq ans. Elle avait été enlevée à ses parents par une bande de voleurs et avait été contrainte de mendier et de voler pour eux. Elle m’a raconté des histoires terribles, des histoires de violence, de misère et de désespoir. Elle m’a dit qu’elle rêvait de s’échapper de la Cour des Miracles, de retrouver ses parents et de vivre une vie normale. Mais elle savait que c’était presque impossible. Le Grand Coësre ne la laisserait jamais partir. Elle était trop précieuse pour lui. Elle était son arme la plus redoutable.

L’Impact sur la Société Parisienne

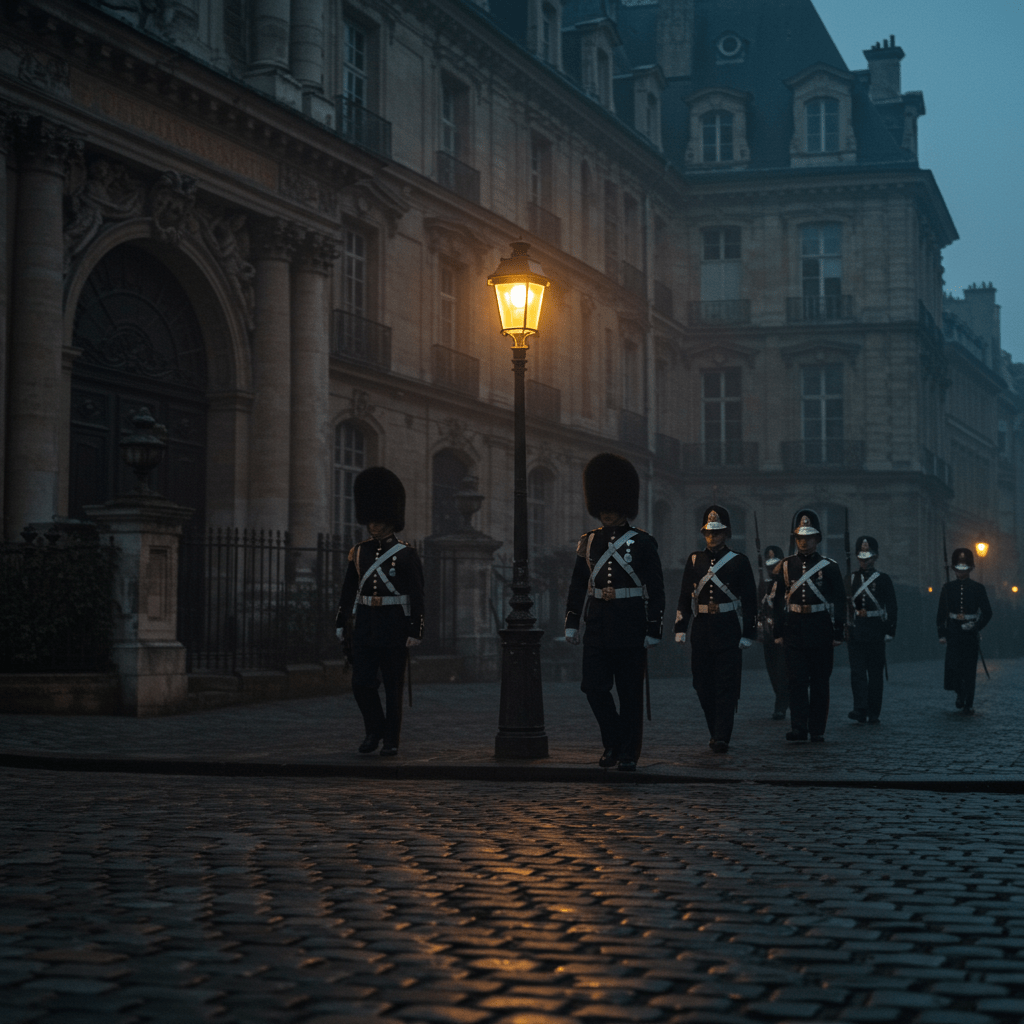

L’existence de la Cour des Miracles a un impact profond sur la société parisienne. Elle contribue à la propagation de la criminalité, à la dégradation des mœurs et à la corruption des institutions. Elle est un foyer d’infection, un abcès purulent qui menace de contaminer tout le corps social. Les autorités ferment les yeux, préférant ignorer l’existence de ce cloaque plutôt que de s’attaquer au problème. Elles ont peur du Grand Coësre, de son pouvoir et de ses alliances. Elles savent que toute tentative de démantèlement de la Cour des Miracles se solderait par un bain de sang et par une révolte généralisée.

Pourtant, il est impératif d’agir. Il est impératif de mettre fin à l’impunité du Grand Coësre et de ses acolytes. Il est impératif de sauver les enfants perdus et de leur offrir une chance de vivre une vie digne et honorable. Il est impératif de lutter contre la misère et la corruption, qui sont les racines du mal. Mais comment faire ? Comment vaincre un ennemi invisible, qui se cache dans l’ombre et qui connaît tous les secrets de la ville ? C’est là toute l’énigme de la Cour des Miracles, une énigme qui hante les nuits de Paris et qui menace de leConsumer.

Et ainsi, mes chers lecteurs, se termine, pour l’heure, mon récit sur la Cour des Miracles. Mais soyez assurés que je ne cesserai d’enquêter, de fouiller les bas-fonds et de révéler les secrets de ce royaume de l’ombre. Car la vérité, aussi sombre et effrayante soit-elle, doit être connue. Et c’est mon devoir, en tant que feuilletoniste, de vous la dévoiler, sans fard et sans complaisance.