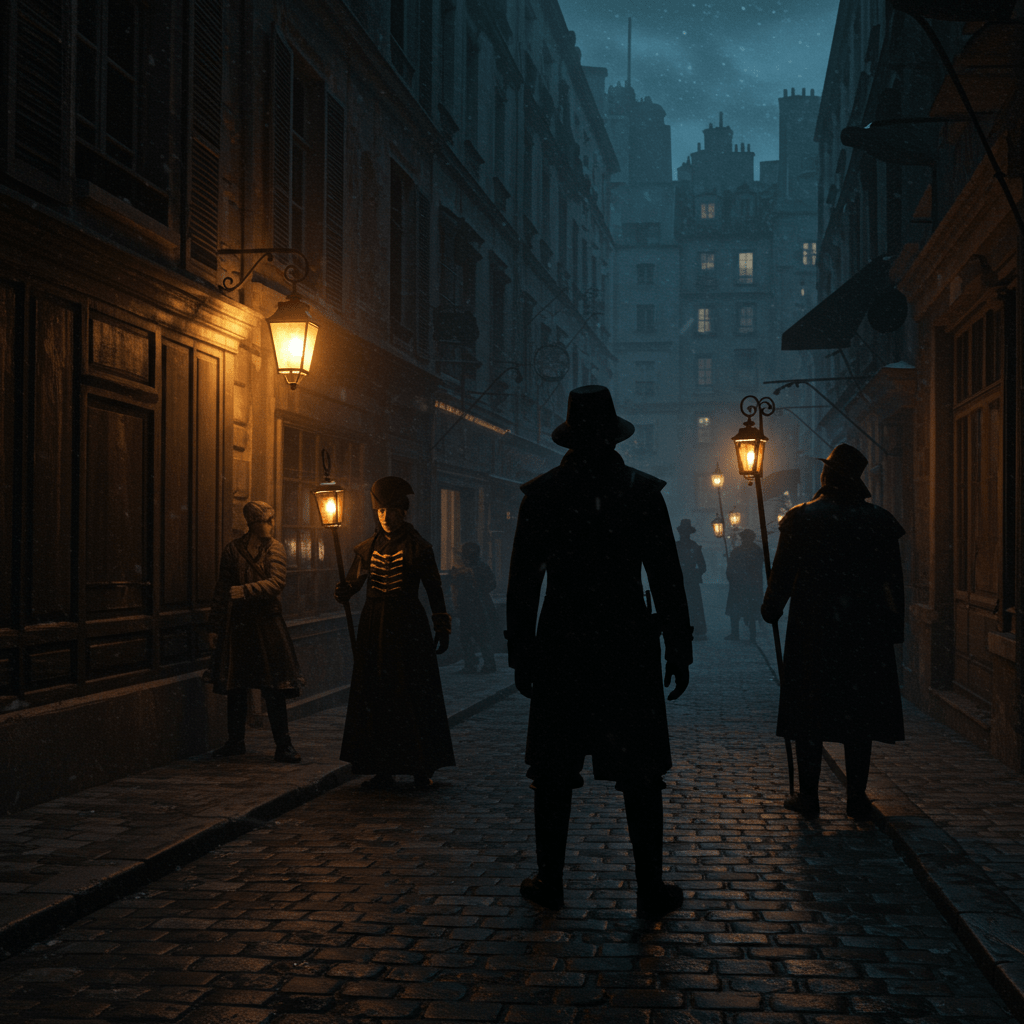

Paris, fumante et vibrante, sous le règne de Louis-Philippe. Une ville de contrastes saisissants, où la splendeur des salons dorés côtoyait la misère sordide des faubourgs. Dans ce creuset bouillonnant d’idées nouvelles et de passions exacerbées, une force veillait, omniprésente et souvent mal-aimée : le Guet. Plus qu’une simple force de l’ordre, le Guet était un symbole, un reflet de l’autorité, et, pour certains, une source d’inspiration aussi trouble que fascinante. On murmure dans les cafés, on chuchote dans les ateliers d’artistes, on s’interroge ouvertement : le Guet, est-il un frein à la créativité, un oppresseur de la liberté, ou, paradoxalement, un catalyseur, un pourvoyeur involontaire d’histoires et de personnages pour ceux qui osent braver son regard ?

Les ruelles sombres de la capitale, éclairées chichement par des lanternes vacillantes, bruissaient d’activité nocturne. C’était le terrain de chasse du Guet, mais aussi celui des voleurs, des courtisanes, et des âmes perdues qui cherchaient un répit dans l’ombre. Et parmi eux, parfois, des artistes, des écrivains, des peintres, avides de sensations fortes et d’expériences inédites. Ces noctambules d’un genre particulier, ces observateurs discrets, trouvaient dans le spectacle de la rue une matière première inépuisable pour nourrir leur art. Mais à quel prix ? Et avec quelles conséquences ? La question, mes chers lecteurs, mérite d’être posée avec la plus grande acuité.

L’Atelier du Scandale : “Le Baiser du Gendarme”

L’atelier de Gustave Courbet, rue Hautefeuille, était un lieu de perdition pour les uns, un temple de l’art véritable pour les autres. On y discutait politique, on y refaisait le monde, on y peignait des toiles qui choquaient la bourgeoisie bien-pensante. Un soir d’orage, alors que le vin coulait à flots et les rires fusaient, Courbet annonça son nouveau projet : une œuvre audacieuse, provocatrice, intitulée “Le Baiser du Gendarme”. L’idée était simple, mais explosive : représenter un membre du Guet, en uniforme, embrassant passionnément une jeune femme du peuple. Un acte de rébellion artistique, une critique acerbe de l’autorité, une ode à la liberté des corps et des esprits.

Mais le projet ne plut pas à tout le monde. Edgar Degas, présent ce soir-là, exprima ses réserves. “Gustave, mon ami, tu joues avec le feu. Le Guet ne pardonnera pas une telle offense. Tu risques la censure, la prison, et peut-être pire.” Courbet, imperturbable, répondit avec son arrogance habituelle : “Edgar, tu es un lâche ! La peur est l’ennemie de l’art. Il faut oser, choquer, provoquer. C’est ainsi qu’on fait avancer les choses.” La discussion s’envenima, les esprits s’échauffèrent. Finalement, Degas quitta l’atelier,Visiblement irrité, Claquant la porte avec fracas.

Quelques jours plus tard, la rumeur de la toile scandaleuse parvint aux oreilles du Préfet de Police. Furieux, il ordonna une enquête discrète. Des agents du Guet, déguisés en ouvriers et en étudiants, infiltrèrent l’atelier de Courbet. Ils espionnèrent, écoutèrent, rapportèrent le moindre détail. Le piège se refermait lentement, inexorablement, sur l’artiste rebelle.

Les Ombres de la Préfecture : Un Bal Masqué Macabre

Au cœur de la Préfecture de Police, un lieu austère et secret, se tramait une autre histoire, moins publique, mais tout aussi fascinante. C’était l’histoire d’Eugène Vidocq, ancien bagnard devenu chef de la Brigade de Sûreté. Un homme complexe, controversé, à la fois criminel et policier, admiré et détesté. Vidocq était un maître du déguisement, un expert en infiltration, un génie du renseignement. Il connaissait Paris comme sa poche, ses bas-fonds, ses secrets, ses faiblesses.

Un soir de Carnaval, Vidocq organisa un bal masqué dans les salons de la Préfecture. Un événement étrange, insolite, où se côtoyaient des policiers en civil, des informateurs louches, des courtisanes élégantes, et même quelques artistes curieux. L’ambiance était électrique, un mélange de tension et d’excitation. Au milieu de la foule, Vidocq, masqué en Pierrot mélancolique, observait attentivement les convives. Il cherchait une information, un indice, une piste. Il savait que dans ce bal masqué, sous les masques et les déguisements, se cachaient des secrets dangereux, des vérités inavouables.

Soudain, une jeune femme, masquée en Colombine, s’approcha de Vidocq. Elle lui glissa à l’oreille quelques mots énigmatiques : “Le tableau est caché dans le grenier du Père Tanguy. Le Guet le cherche, mais il est trop tard. Il sera bientôt exposé au Salon.” Vidocq, intrigué, la questionna du regard. Mais la Colombine, mystérieuse et insaisissable, disparut dans la foule, laissant derrière elle un parfum de mystère et de danger.

Le Salon des Refusés : L’Art contre l’Ordre Établi

Le Salon des Refusés, créé en 1863, était un lieu de contestation, un espace de liberté pour les artistes qui ne rentraient pas dans les canons esthétiques de l’Académie des Beaux-Arts. C’était un lieu de scandale, de provocation, où les œuvres les plus audacieuses, les plus novatrices, étaient exposées au regard du public. Parmi elles, la toile de Courbet, “Le Baiser du Gendarme”, avait fait sensation. Les critiques étaient partagées : certains dénonçaient une œuvre obscène et subversive, d’autres saluaient un chef-d’œuvre de réalisme et de courage.

Mais l’exposition de la toile de Courbet était un défi direct à l’autorité du Guet. Le Préfet de Police, humilié et furieux, ordonna la saisie de l’œuvre. Des agents du Guet, en uniforme, se présentèrent au Salon des Refusés et tentèrent de retirer le tableau. Mais les artistes, solidaires et déterminés, s’y opposèrent avec véhémence. Une bagarre éclata, violente et confuse. Les coups pleuvaient, les cris résonnaient. Finalement, les agents du Guet, dépassés par le nombre et la détermination des artistes, durent battre en retraite, laissant derrière eux la toile controversée.

La bataille du Salon des Refusés avait été une victoire pour l’art, une défaite pour l’ordre établi. Mais elle avait aussi marqué un tournant. Le Guet, blessé dans son orgueil, était désormais déterminé à se venger. La traque de Courbet et de ses complices allait commencer.

Le Dénouement : Entre Inspiration et Répression

L’histoire de Courbet et du “Baiser du Gendarme” connut une fin tragique. L’artiste, traqué par le Guet, dut s’exiler en Suisse pour échapper à la prison. Sa toile, confisquée et détruite, ne laissa derrière elle que des reproductions clandestines et des souvenirs amers. Mais son geste, son audace, son refus de se soumettre à la censure, inspirèrent d’autres artistes, d’autres écrivains, d’autres penseurs. Le Guet, en tentant d’étouffer la liberté d’expression, avait involontairement contribué à la renforcer.

Ainsi, l’influence du Guet sur la culture parisienne du XIXe siècle fut paradoxale et complexe. D’un côté, la répression, la censure, la surveillance. De l’autre, l’inspiration, la provocation, la rébellion. Le Guet, en incarnant l’ordre et l’autorité, devint un objet de fascination et de contestation pour les artistes. Une source inépuisable d’histoires, de personnages, de drames, qui continuent de résonner dans les mémoires et les imaginaires. Car, après tout, n’est-ce pas dans la confrontation, dans le conflit, que naissent les plus grandes œuvres d’art ?