Mes chers lecteurs, préparez-vous! Ce soir, je vous emmène dans les entrailles les plus sombres de notre Ville Lumière. Oubliez les boulevards scintillants, les bals fastueux et les salons bourgeois. Nous allons explorer un lieu que la plupart d’entre vous préféreraient ignorer, un abcès purulent au cœur même de Paris : la Cour des Miracles. Un endroit où la misère se nourrit de la misère, où la loi n’a aucune prise, et où la nuit règne en maître.

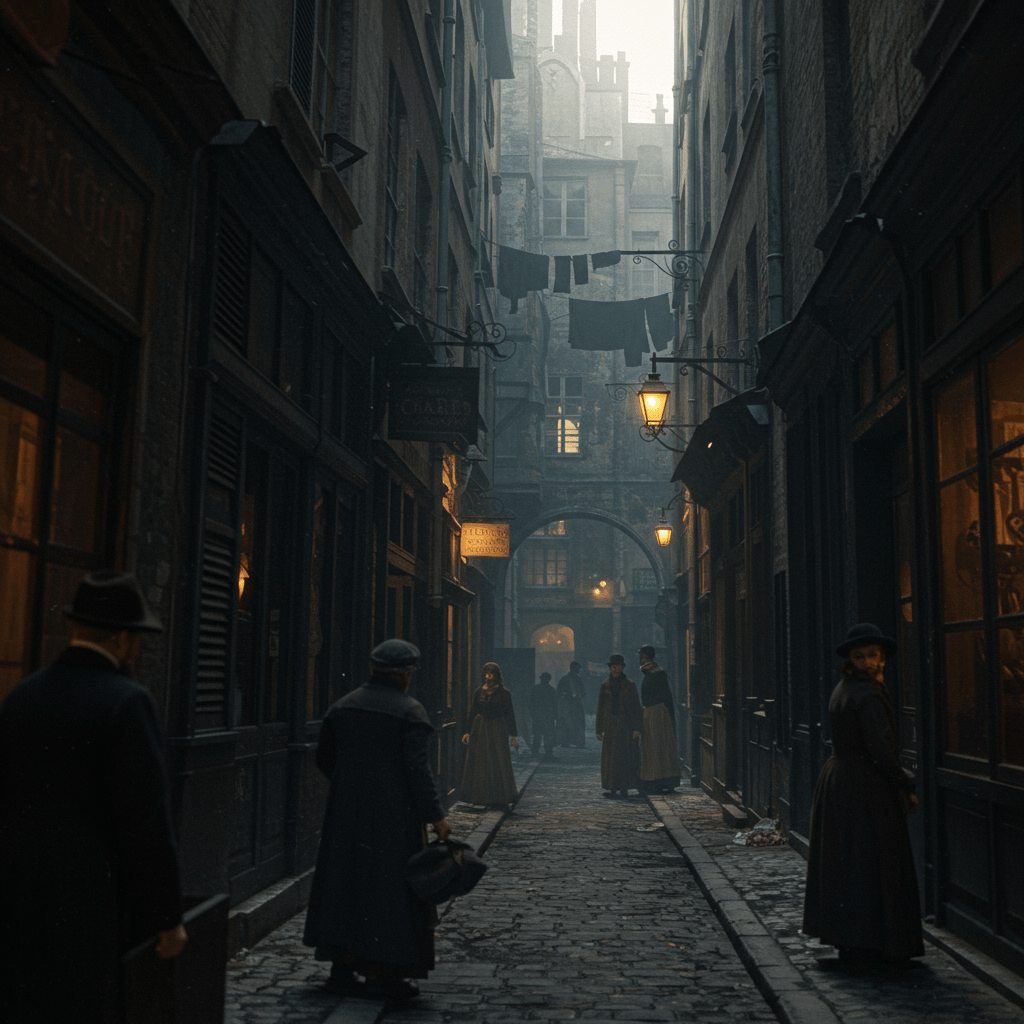

Imaginez, si vous l’osez, un labyrinthe de ruelles étroites et fangeuses, si obscures que même le soleil le plus ardent hésite à y pénétrer. Des masures délabrées s’entassent les unes sur les autres, menaçant à chaque instant de s’écrouler. L’air y est épais, saturé d’odeurs nauséabondes : un mélange écœurant d’urine, d’excréments, de nourriture avariée et de maladies innommables. Et parmi cette puanteur, grouillant comme des vers dans un cadavre, une population misérable, une armée de mendiants, de voleurs, de prostituées et d’estropiés feints. Bienvenue à la Cour des Miracles, le royaume du Roi de Thunes, le fléau de Paris!

La Geôle de la Misère: Une Descente aux Enfers

Pour comprendre l’impact de cette Cour des Miracles sur notre société, il faut s’y aventurer. Je l’ai fait, mes amis, bravant les dangers et les regards méfiants. J’ai vu des choses qui hanteront mes nuits à jamais. J’ai vu des enfants, à peine sortis du berceau, apprenant l’art de la filouterie auprès de leurs parents, des experts en la matière. J’ai vu des vieillards, autrefois valides, simulant la cécité ou la paralysie, implorant l’aumône avec une habileté théâtrale. Et j’ai vu, surtout, une désespérance profonde, une absence totale d’espoir, qui ronge les âmes et les transforme en monstres.

J’ai rencontré un homme, un certain Jean-Baptiste, autrefois tailleur respectable, ruiné par le jeu et l’alcool. Il m’a raconté comment il avait progressivement sombré dans la misère, chassé de son atelier, abandonné par sa famille, et finalement contraint de chercher refuge à la Cour des Miracles. “Ici, monsieur,” m’a-t-il dit d’une voix rauque, “on oublie la honte. On oublie la dignité. On survit, tout simplement. On vole, on ment, on triche. C’est la loi de la jungle.” Ses yeux, creusés par la faim et le remords, étaient le reflet de l’enfer qu’il vivait.

Un autre visage me hante encore : celui d’une jeune femme, Marie-Thérèse, forcée à la prostitution pour nourrir sa famille. Elle avait à peine seize ans, mais son regard était déjà éteint, vidé de toute innocence. Elle m’a avoué, entre deux sanglots, qu’elle préférait la mort à cette vie dégradante. “Ici, monsieur,” m’a-t-elle murmuré, “on est plus mort que vivant. On est des ombres, des fantômes qui hantent les rues de Paris.”

Le Roi de Thunes: Un Monarque de la Pègre

Au cœur de cette anarchie règne un homme, le Roi de Thunes. Son pouvoir est absolu, sa cruauté légendaire. Il contrôle la Cour des Miracles d’une main de fer, imposant sa loi à tous ses habitants. Il est le chef de la pègre parisienne, le maître des voleurs, des mendiants et des assassins. On raconte qu’il possède un trésor immense, amassé grâce à ses activités criminelles. On dit aussi qu’il est immortel, qu’il a pactisé avec le diable. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, des légendes urbaines. Mais elles témoignent de la puissance et de l’influence de cet homme.

J’ai eu l’occasion, grâce à un contact douteux, d’apercevoir le Roi de Thunes. Il était entouré de ses gardes du corps, des brutes épaisses armées jusqu’aux dents. Son visage était marqué par les cicatrices et les rides, témoignant d’une vie de violence et de débauche. Son regard, perçant et froid, semblait vous transpercer l’âme. Il dégageait une aura de puissance et de danger qui glaçait le sang.

J’ai entendu une conversation entre le Roi de Thunes et l’un de ses lieutenants. “La Cour des Miracles est mon royaume,” a-t-il déclaré d’une voix tonnante. “Personne ne peut me défier. Je suis le maître ici, et je le resterai. Que la police ose s’aventurer dans mes rues, et elle le regrettera amèrement.” Ses paroles étaient une menace claire et sans équivoque. Le Roi de Thunes n’avait aucune intention de céder son pouvoir, ni de se soumettre à la loi.

L’Impact sur la Société Parisienne: Un Poison Lente

La Cour des Miracles n’est pas seulement un problème local, un simple îlot de misère et de criminalité. Elle a un impact profond et pernicieux sur l’ensemble de la société parisienne. Elle est une source constante de criminalité, alimentant les vols, les agressions et les meurtres. Elle est un foyer de maladies, propageant la peste, le choléra et la syphilis. Elle est un terreau fertile pour la corruption, gangrenant les forces de l’ordre et les institutions judiciaires.

Les mendiants de la Cour des Miracles infestent les rues de Paris, harcelant les passants et ruinant le commerce. Les voleurs de la Cour des Miracles dépouillent les bourgeois et les aristocrates, semant la terreur et l’insécurité. Les prostituées de la Cour des Miracles corrompent la jeunesse et propagent les maladies vénériennes. La Cour des Miracles est un poison lent qui ronge la société parisienne de l’intérieur.

Certains, bien sûr, ferment les yeux sur cette réalité. Ils préfèrent ignorer l’existence de la Cour des Miracles, la considérer comme un simple détail insignifiant. Ils se contentent de se promener sur les boulevards illuminés, de danser dans les bals fastueux et de se divertir dans les salons bourgeois. Mais ils se trompent. La Cour des Miracles est une menace réelle et présente, qui ne peut être ignorée impunément.

Les Solutions Proposées: Entre Répression et Compassion

Face à ce fléau, différentes solutions ont été proposées. Certains prônent la répression, la force brute. Ils veulent raser la Cour des Miracles, arrêter tous ses habitants et les enfermer dans des prisons ou des hospices. Ils estiment que c’est la seule façon de mettre fin à la criminalité et à la misère. D’autres, au contraire, plaident pour la compassion, l’aide sociale. Ils veulent construire des logements décents pour les pauvres, créer des emplois pour les chômeurs et offrir une éducation aux enfants. Ils croient que c’est la seule façon de briser le cycle de la pauvreté et de la criminalité.

Le débat est vif et passionné. Les partisans de la répression accusent les partisans de la compassion de naïveté et d’angélisme. Les partisans de la compassion accusent les partisans de la répression de cruauté et d’inhumanité. Le problème est complexe et difficile à résoudre. Il n’y a pas de solution facile, ni de réponse unique. Mais une chose est sûre : il est urgent d’agir. La Cour des Miracles est un cancer qui gangrène la société parisienne, et il faut l’éradiquer avant qu’il ne soit trop tard.

J’ai interrogé un prêtre, l’abbé Pierre, qui œuvre depuis des années auprès des plus démunis de la Cour des Miracles. Il m’a dit : “La misère n’est pas une fatalité. Elle est le résultat de l’injustice et de l’indifférence. Nous avons le devoir moral d’aider nos frères et sœurs qui souffrent. Nous devons leur tendre la main, leur offrir une chance de se relever et de retrouver leur dignité.” Ses paroles étaient empreintes de sagesse et de compassion. Elles m’ont redonné espoir en l’avenir.

Un Avenir Incertain: L’Ombre Plane Toujours

L’avenir de la Cour des Miracles est incertain. La police continue ses raids sporadiques, arrêtant quelques voleurs et prostituées, mais sans jamais parvenir à démanteler le réseau criminel. Les associations caritatives continuent leur travail de fourmi, distribuant de la nourriture et des vêtements aux plus démunis, mais sans jamais parvenir à éradiquer la pauvreté. Le Roi de Thunes continue de régner en maître, défiant la loi et la morale. La Cour des Miracles reste un abcès purulent au cœur de Paris, un symbole de la misère et de l’injustice.

Mais je refuse de céder au pessimisme. Je crois que le changement est possible. Je crois que la société parisienne peut se mobiliser pour lutter contre la pauvreté et la criminalité. Je crois que la Cour des Miracles peut être transformée en un lieu de vie digne et humaine. Mais pour cela, il faut du courage, de la détermination et de la solidarité. Il faut que chacun d’entre nous prenne conscience de sa responsabilité et agisse à son niveau. Il faut que nous ouvrions nos cœurs et nos esprits à la souffrance des autres. Il faut que nous nous souvenions que la Cour des Miracles n’est pas un monde à part, mais une partie intégrante de notre société. Et tant que la Cour des Miracles existera, la société parisienne ne pourra jamais être véritablement juste et humaine.