Paris, l’an de grâce 1455. Imaginez, mes chers lecteurs, une ville où la splendeur des hôtels particuliers côtoie la fange des ruelles les plus sombres, où le parfum des fleurs d’oranger se mêle aux relents pestilentiels des égouts à ciel ouvert. C’est dans ce Paris, véritable théâtre des contrastes, que notre histoire prend racine, une histoire tissée d’ombres et de lumière, de vers sublimes et de crimes sordides, une histoire qui nous mènera au cœur de la Cour des Miracles, et sur les pas d’un homme aussi fascinant qu’énigmatique : François Villon.

Villon… un nom qui résonne encore aujourd’hui, cinq siècles plus tard, comme un écho venu des bas-fonds. Poète maudit, voleur à la tire, étudiant brillant puis banni, il incarne à lui seul toutes les contradictions d’une époque en pleine mutation. Mais qui était-il vraiment ? Un génie incompris, victime des injustices de son temps ? Ou un bandit sans foi ni loi, qui trouva dans la poésie un moyen d’échapper à la potence ? C’est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, en plongeant au plus profond des ténèbres de la Cour des Miracles, ce royaume des gueux et des criminels qui exerçait une fascination aussi répugnante qu’irrésistible sur la capitale.

Le Ventre de Paris et ses Secrets

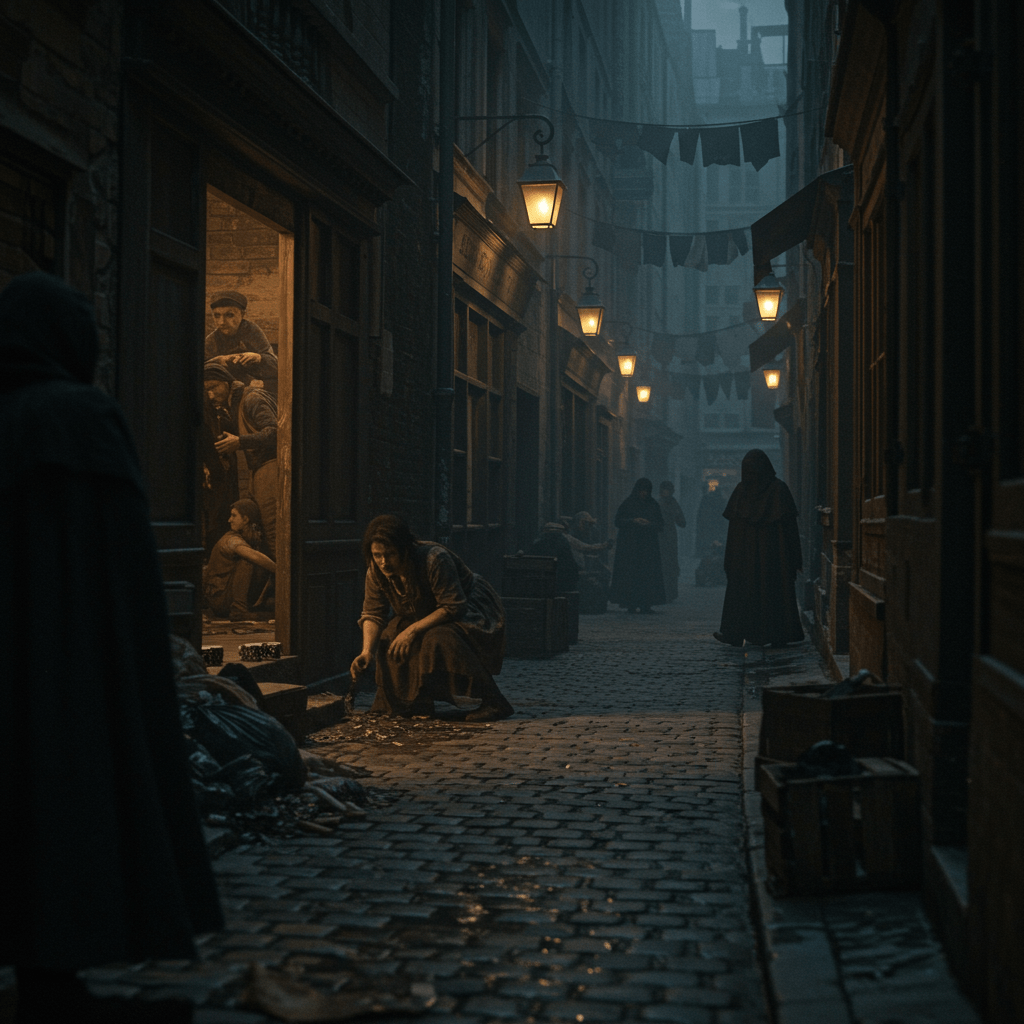

La Cour des Miracles… son nom seul suffit à évoquer un monde à part, un univers parallèle où les lois du royaume ne s’appliquaient plus, où la misère se transformait en spectacle, où les infirmes feignaient la cécité et les estropiés la paralysie, dans l’attente du miracle quotidien qui leur permettrait de tromper la charité des passants. Imaginez, mes amis, un labyrinthe de ruelles étroites et sinueuses, bordées de masures délabrées où s’entassaient des centaines, voire des milliers, d’individus de toutes origines et de toutes conditions. Ici, les voleurs côtoyaient les prostituées, les assassins les mendiants, et tous, sans exception, étaient soumis à l’autorité du Grand Coësre, le roi autoproclamé de cette cour infernale.

C’est dans ce décor effrayant que Villon fit ses premières armes, abandonnant les bancs de la Sorbonne pour les tripots et les tavernes mal famées. On le disait ami des brigands, complice de leurs méfaits, et même initié aux rites secrets de leur confrérie. Il fréquentait les Gargouilles, ces coupe-jarrets qui hantaient les cimetières, et les Rifflards, ces escrocs spécialisés dans le vol à l’étalage. Il partageait leurs rires cyniques, leurs beuveries épiques, et leurs moments de désespoir profond. “Frères humains, qui après nous vivez, / N’ayez les cœurs contre nous endurcis,” écrira-t-il plus tard, témoignant ainsi de sa proximité avec ces marginaux, ces exclus, ces damnés de la société.

Un soir, alors que je flânais moi-même, incognito bien sûr, dans les environs de la rue de la Truanderie, j’eus l’occasion d’apercevoir Villon en personne. Il était attablé dans une taverne sordide, entouré d’une foule bigarrée de personnages louches. Son visage, éclairé par la lueur tremblotante d’une chandelle, portait les stigmates de la débauche et du remords. Ses yeux, d’un bleu perçant, semblaient scruter l’âme de ceux qui l’approchaient. Il récitait des vers, d’une voix rauque et mélancolique, des vers d’une beauté saisissante, qui contrastaient étrangement avec le lieu et la compagnie. J’entendis notamment ces mots, qui me frappèrent comme un coup de poignard : “Je connais tout, excepté moi-même.”

La Ballade des Pendus et le Goût de la Mort

La vie de Villon fut une course effrénée vers l’abîme, une succession de coups d’éclat et de chutes vertigineuses. Accusé de vol, impliqué dans des rixes sanglantes, il connut la prison, la torture, et la menace constante de la pendaison. C’est dans ces moments de désespoir extrême qu’il composa ses plus beaux poèmes, des œuvres d’une profondeur et d’une sincérité bouleversantes, où il exprime sa peur de la mort, son amour de la vie, et sa compassion pour les misérables de son espèce.

La “Ballade des Pendus”, sans doute son œuvre la plus célèbre, est un cri de révolte contre l’injustice et la cruauté du monde. Il y décrit avec une précision glaçante le sort des condamnés à mort, leurs corps ballottés par le vent, leurs yeux dévorés par les corbeaux. Mais au-delà de l’horreur, il y a aussi une forme de tendresse, une sorte de fraternité macabre entre ces hommes qui partagent le même destin. “Frères humains, qui après nous vivez, / N’ayez les cœurs contre nous endurcis,” répète-t-il, comme une prière, comme un appel à la clémence.

J’ai eu l’occasion de rencontrer un ancien compagnon de cellule de Villon, un certain Jehan Raguier, un vieillard cacochyme qui avait passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux. Il me raconta que Villon était un homme complexe, capable du pire comme du meilleur. Il pouvait être violent et impulsif, mais aussi généreux et sensible. Il avait un sens de l’humour grinçant, et une lucidité implacable sur la nature humaine. Il était fasciné par la mort, me dit Raguier, non pas par morbidité, mais par une sorte de curiosité philosophique. Il voulait comprendre ce qui se passait après, ce qu’il y avait au-delà du voile.

L’Énigme du Grand Testament

Le “Grand Testament” est l’œuvre maîtresse de Villon, un long poème autobiographique où il règle ses comptes avec le monde et avec lui-même. Il y évoque ses amours, ses déboires, ses regrets, et ses espoirs. Il y fait des legs ironiques à ses ennemis, des dons généreux à ses amis, et des confessions poignantes sur sa propre condition. C’est un texte d’une richesse et d’une complexité inouïes, qui continue de fasciner les lecteurs d’aujourd’hui.

Dans ce testament, Villon se livre à un véritable examen de conscience, sans complaisance ni faux-semblants. Il reconnaît ses fautes, ses faiblesses, ses contradictions. Il se moque de lui-même, de ses ambitions déçues, de ses illusions perdues. Mais il y a aussi, dans ce texte, une forme de fierté, une revendication de son individualité, une affirmation de sa liberté. “Je suis François, dont il me poise, / Né de Paris, près Pontoise,” écrit-il, avec une simplicité désarmante.

Les critiques littéraires se disputent encore sur l’interprétation du “Grand Testament”. Certains y voient une œuvre de repentance, un appel à la rédemption. D’autres y voient une satire virulente de la société, une dénonciation de l’hypocrisie et de l’injustice. D’autres encore y voient un simple jeu littéraire, une mascarade poétique. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que ce texte est un témoignage unique sur la vie et l’époque de Villon, un document précieux pour comprendre les mentalités et les mœurs du XVe siècle.

La Disparition et la Légende

En 1463, Villon fut condamné à la pendaison pour vol. Il fit appel de cette sentence, et sa peine fut commuée en bannissement de Paris. On perd alors sa trace. Certains prétendent qu’il mourut peu de temps après, misérablement, dans une ruelle sordide. D’autres affirment qu’il se réfugia en province, où il vécut sous un faux nom, continuant à écrire et à boire jusqu’à la fin de ses jours. D’autres encore, plus romantiques, imaginent qu’il partit à l’aventure, à la recherche d’un nouveau monde, d’une nouvelle vie.

Quoi qu’il en soit, la disparition de Villon contribua à forger sa légende. Il devint un symbole de la rébellion, de la liberté, et de la poésie. On le célébra comme un héros, un martyr, un génie incompris. On lui attribua des actes de bravoure, des aventures rocambolesques, et des amours passionnées. On fit de lui le poète des gueux, le chantre des marginaux, le défenseur des opprimés. Son œuvre, longtemps oubliée, fut redécouverte au XIXe siècle, et il devint l’un des auteurs les plus lus et les plus étudiés de la littérature française.

Alors, François Villon, poète ou bandit ? La question reste ouverte. Peut-être était-il les deux à la fois. Peut-être est-ce précisément cette ambivalence, cette contradiction, qui fait de lui un personnage aussi fascinant et intemporel. Car au-delà des faits et des anecdotes, il y a l’œuvre, la poésie, qui transcende les époques et les frontières, et qui continue de nous parler, cinq siècles plus tard, avec une force et une émotion intactes.