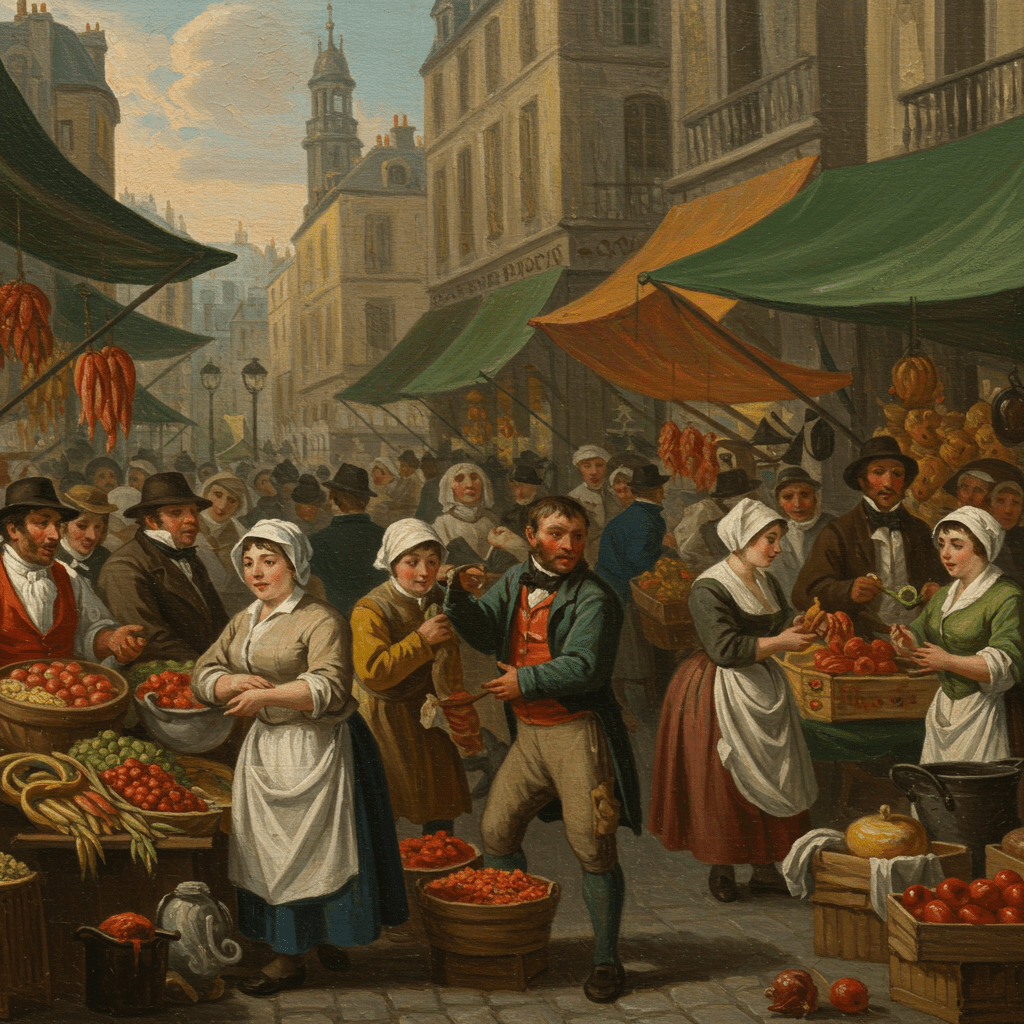

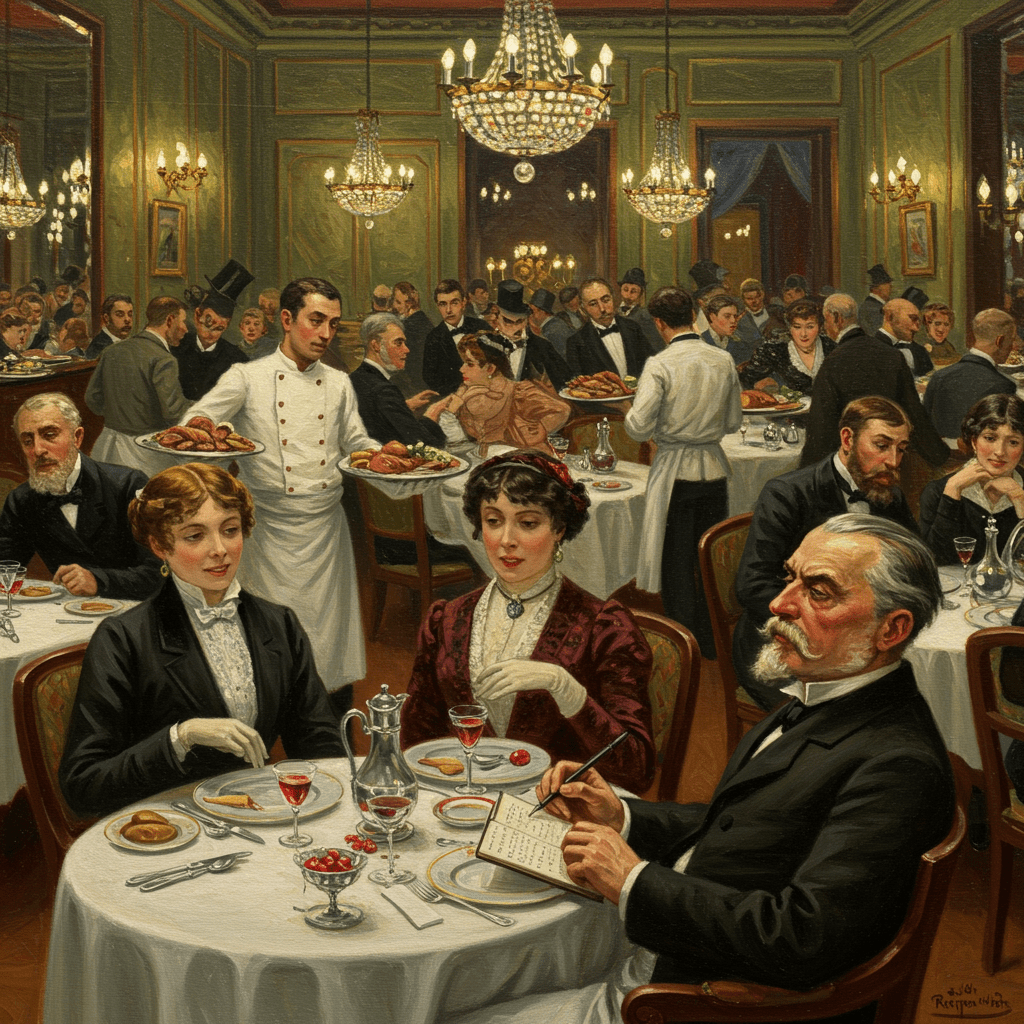

L’année est 1880. Paris, ville lumière, scintille de mille feux, mais dans les ruelles étroites et sinueuses, une autre bataille fait rage, une bataille plus subtile, plus parfumée, plus savoureuse : celle de la cuisine traditionnelle française. Les nouvelles modes culinaires, venues d’ailleurs, menacent de submerger les saveurs ancestrales, les recettes transmises de génération en génération, les secrets de grand-mères jalousement gardés. Un combat pour la préservation d’un patrimoine, d’une identité, d’une âme.

Dans les cuisines bourgeoises, les plats raffinés à la mode, inspirés des tendances anglaises et italiennes, gagnent du terrain. Les sauces lourdes, les épices exotiques, les techniques nouvelles supplantent les méthodes éprouvées, les ingrédients locaux et les recettes familiales. Les jeunes générations, séduites par le faste et le modernisme, abandonnent les traditions culinaires de leurs aïeux, ignorant les trésors gustatifs qui se perdent irrémédiablement.

Les Sentinelles de la Gastronomie

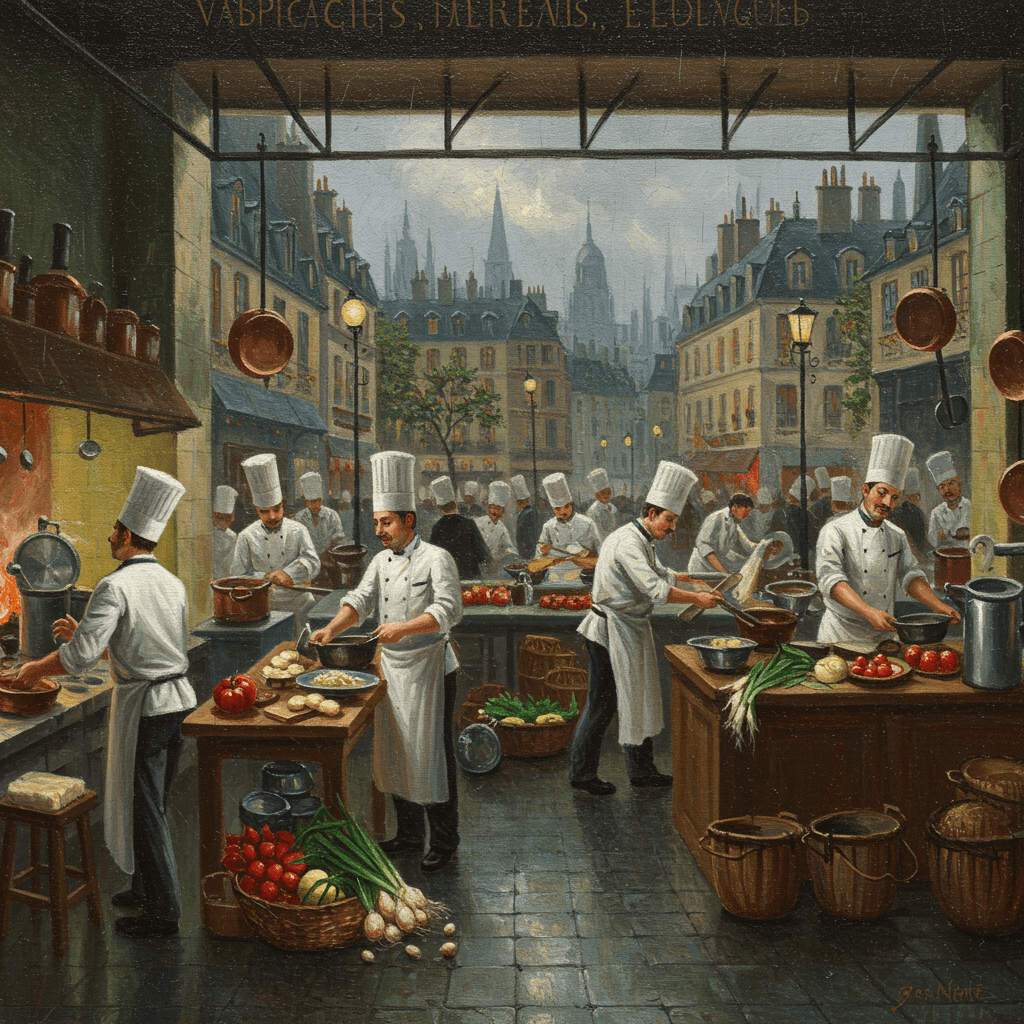

Mais il existait des sentinelles, des gardiens du temple, des défenseurs acharnés de la cuisine traditionnelle. Des femmes, principalement, qui avaient hérité du savoir-faire ancestral, le transmettant avec ferveur à leurs filles et petites-filles. Des chefs cuisiniers, attachés à leurs racines, refusant de céder aux sirènes de la nouveauté. Ce sont ces personnages, ces héros méconnus, qui ont mené une lutte acharnée pour préserver les recettes, les techniques et les produits qui constituaient le cœur même de la cuisine française. Ils organisaient des banquets, des ateliers, des démonstrations, partageant leurs connaissances et leurs passions avec une obstination admirable.

Les Associations Culinaires et les Recettes Sauvegardées

Des associations culinaires, naissant ici et là, se sont donné pour mission la sauvegarde et la transmission du patrimoine gastronomique. Elles ont collecté des recettes, les ont transcrites, les ont annotées, créant ainsi de précieux recueils qui ont permis de préserver des trésors culinaires qui se seraient autrement perdus à jamais. Imaginez le travail titanesque accompli par ces passionnés : des heures passées à interviewer des cuisinières chevronnées, à noter des recettes à la main, à photographier les gestes délicats, à reconstituer des histoires familiales qui accompagnaient les plats.

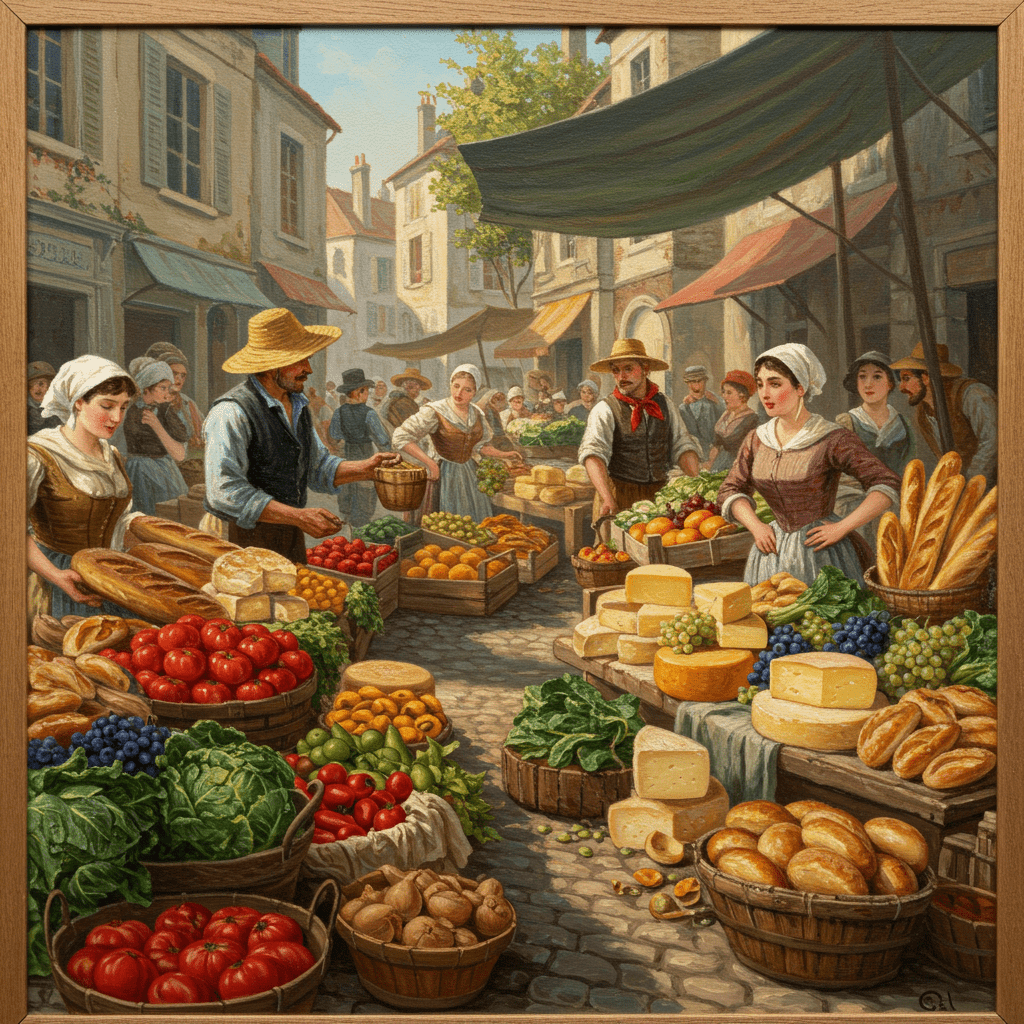

Le Combat pour les Produits du Terroir

Le combat pour la cuisine traditionnelle française ne concernait pas uniquement les recettes. Il concernait aussi, et surtout, les produits du terroir. Le lait frais, le beurre, les fruits et légumes de saison, la viande de qualité : autant d’ingrédients essentiels qui étaient menacés par l’industrialisation de l’agriculture et par l’arrivée massive de produits importés. Les défenseurs de la cuisine traditionnelle ont mené un combat acharné pour promouvoir les produits locaux, pour soutenir les producteurs locaux, pour assurer la qualité et la diversité des ingrédients. Ils ont organisé des marchés, des festivals, des expositions, pour faire découvrir au public les richesses gustatives de leur terroir.

Une Renaissance Gastronomique

Le combat pour la préservation de la cuisine traditionnelle française fut long et difficile. Mais grâce à la détermination et à la passion de ces sentinelles, le combat fut loin d’être vain. Petit à petit, les recettes oubliées ont été redécouvertes, les techniques ancestrales ont été réhabilitées, les produits du terroir ont repris leur place dans les cuisines. La renaissance gastronomique qui s’est opérée à la fin du XIXe siècle a permis de sauvegarder une partie précieuse du patrimoine français.

Aujourd’hui, la cuisine traditionnelle française est reconnue et célébrée à travers le monde. C’est le fruit d’un combat, d’une lutte acharnée menée par des femmes et des hommes passionnés, des héros méconnus qui ont su préserver un héritage gustatif inestimable. Leur œuvre ne doit pas être oubliée. Elle est un témoignage vibrant de l’importance de la tradition, de la transmission et de la préservation d’un patrimoine culinaire irremplaçable.