Paris, 1889. L’Exposition Universelle scintille, une symphonie de fer et de verre sous le ciel parisien. Mais au cœur de cette effervescence, une ombre plane, discrète mais menaçante : la malnutrition. Dans les ruelles sombres et étroites des quartiers populaires, la faim ronge les visages pâles des enfants, tandis que la richesse se pare de festins opulents. Un contraste saisissant, un paradoxe cruel qui met en lumière la fracture entre le faste de la Belle Époque et la dure réalité des couches défavorisées. Ce n’est pas seulement la quantité de nourriture qui fait défaut, mais bien sa qualité, sa diversité, son équilibre. Le pain, souvent rassis et avarié, constitue l’essentiel de l’alimentation du peuple, un régime pauvre en nutriments qui sape les forces et favorise les maladies.

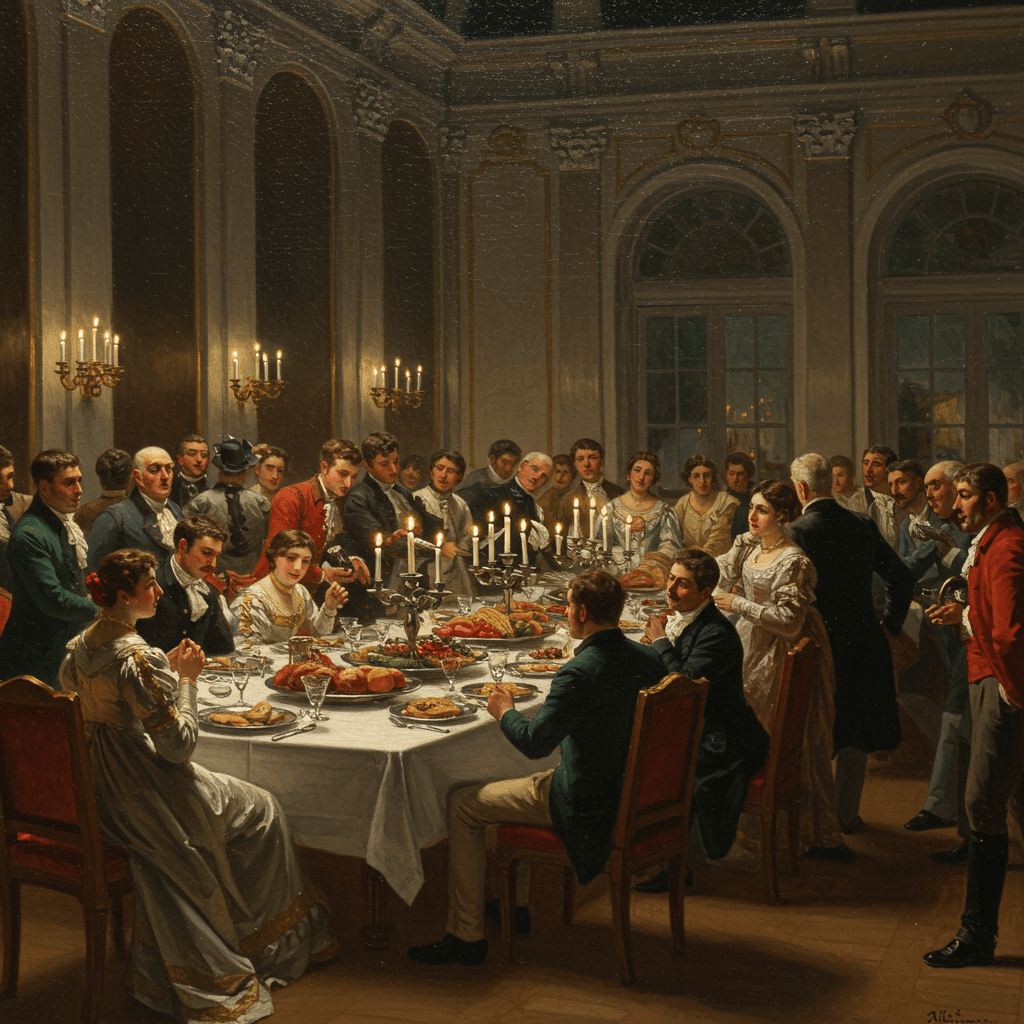

Cette dissonance, ce déséquilibre entre la gastronomie raffinée des élites et l’alimentation précaire des masses, n’est pas un phénomène nouveau. Elle traverse les siècles, s’inscrivant dans le tissu même de l’histoire française. Du faste des cours royales aux modestes tables paysannes, la nourriture a toujours reflété les inégalités sociales, mais aussi les connaissances – ou plutôt l’ignorance – de l’époque en matière de santé publique. Un héritage culinaire chargé d’histoire, et aussi d’une lourde responsabilité.

L’Héritage Gastronomique: Un Passé Riche en Contradictions

Depuis la Révolution française, la question de l’alimentation publique a été abordée de manière intermittente, avec des initiatives sporadiques et des résultats mitigés. Les progrès scientifiques de la fin du XIXe siècle, notamment en bactériologie, ont permis de mieux comprendre le lien entre alimentation et maladie. Pasteur lui-même a œuvré à la sensibilisation de la population aux dangers de l’hygiène alimentaire déficiente. Cependant, la propagation de ces nouvelles connaissances a été lente, freinée par les traditions, la pauvreté, et l’accès inégalitaire à l’information. Les recettes ancestrales, transmises de génération en génération, souvent dépourvues d’une base scientifique solide, ont continué à dominer les cuisines populaires, même si elles contribuaient parfois à la propagation de maladies.

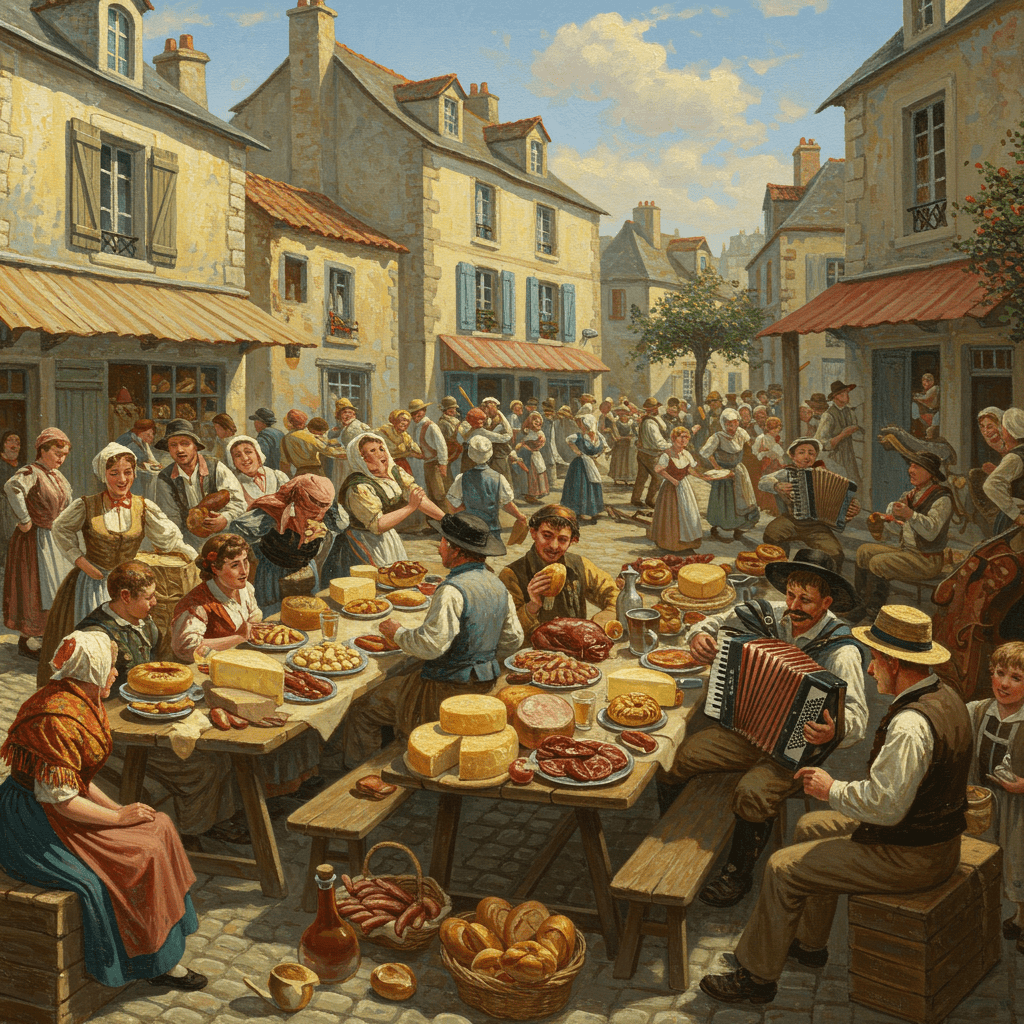

Dans les campagnes, les régimes alimentaires étaient souvent monotones, basés sur les produits de la terre disponibles localement. Le manque de diversité alimentaire, ainsi que la saisonnalité des récoltes, exposaient les populations rurales à des carences nutritionnelles. En ville, la situation n’était guère meilleure, la nourriture vendue sur les marchés étant souvent de qualité douteuse, voire avariée, contribuant à la propagation d’épidémies. Le contraste était saisissant avec les tables des riches, où les mets raffinés, importés de loin, étaient servis avec abondance, témoignant d’un luxe insensé face à la misère ambiante.

L’Émergence de la Santé Publique: Une Lutte de Longue Haleine

Au fil des années, la prise de conscience collective concernant l’importance de l’alimentation dans la santé publique s’est développée progressivement. De nombreuses initiatives ont vu le jour, visant à améliorer l’alimentation des populations les plus vulnérables. Des programmes d’éducation nutritionnelle ont été mis en place, bien que leur portée ait souvent été limitée par le manque de ressources et l’analphabétisme. Des efforts ont également été déployés pour améliorer les conditions d’hygiène dans les marchés et les cuisines, ainsi que pour réglementer la production et la vente des aliments. Ces initiatives, pionnières pour l’époque, ont jeté les bases de la politique de santé publique moderne.

Des personnalités influentes, médecins, scientifiques et écrivains, ont contribué à diffuser les nouvelles connaissances en matière d’hygiène alimentaire. Ils ont mis en lumière les liens entre la malnutrition, les maladies infectieuses et la mortalité infantile. Ces efforts de sensibilisation, bien qu’essentiels, n’ont pas suffi à résoudre les problèmes structurels liés à la pauvreté et à l’inégalité sociale. Le combat pour une alimentation saine et accessible pour tous restait un défi de taille, une bataille à mener sur tous les fronts.

Les Défis du XIXe Siècle: Pauvreté, Ignorance et Traditions

Le poids des traditions culinaires, profondément ancrées dans la culture française, a constitué un obstacle majeur à la réforme alimentaire. Changer les habitudes alimentaires d’une population entière est une tâche herculéenne, qui exige patience, pédagogie et une approche sensible aux spécificités culturelles. Les recettes traditionnelles, même si elles étaient parfois déficientes sur le plan nutritionnel, incarnaient un héritage familial et régional, difficile à remettre en question. La résistance au changement a été forte, alimentée par la méfiance envers les nouvelles idées et les nouvelles pratiques.

La pauvreté, quant à elle, a joué un rôle déterminant dans l’impossibilité d’accéder à une alimentation équilibrée et diversifiée. Les populations les plus démunies étaient contraintes de se contenter des aliments les moins chers et les moins nutritifs, souvent de mauvaise qualité. Le choix était dicté par la nécessité, non par la volonté. Ce cercle vicieux, où la pauvreté entraine la malnutrition et la malnutrition aggrave la pauvreté, s’est avéré difficile à briser.

Une Question d’Équilibre: Vers un Futur Plus Sain

L’histoire du patrimoine culinaire français et de la santé publique est une histoire complexe, riche en contradictions et en paradoxes. Elle est marquée par des progrès significatifs, mais aussi par des défis persistants. Le XIXe siècle a jeté les bases d’une prise de conscience collective quant à l’importance de l’alimentation pour la santé publique. Cependant, le chemin vers une alimentation saine et accessible pour tous reste encore long et semé d’embûches. La lutte pour l’équilibre entre la richesse gastronomique et les besoins de la santé publique continue de nos jours, rappelant l’importance de préserver l’héritage culinaire tout en l’adaptant aux exigences modernes d’une société soucieuse du bien-être de tous ses membres.

Le défi reste immense, mais l’espoir demeure. Les leçons du passé doivent guider les actions futures. Car l’équilibre entre le patrimoine culinaire et la santé publique n’est pas un simple compromis, mais la clé d’un avenir plus sain et plus juste pour tous.