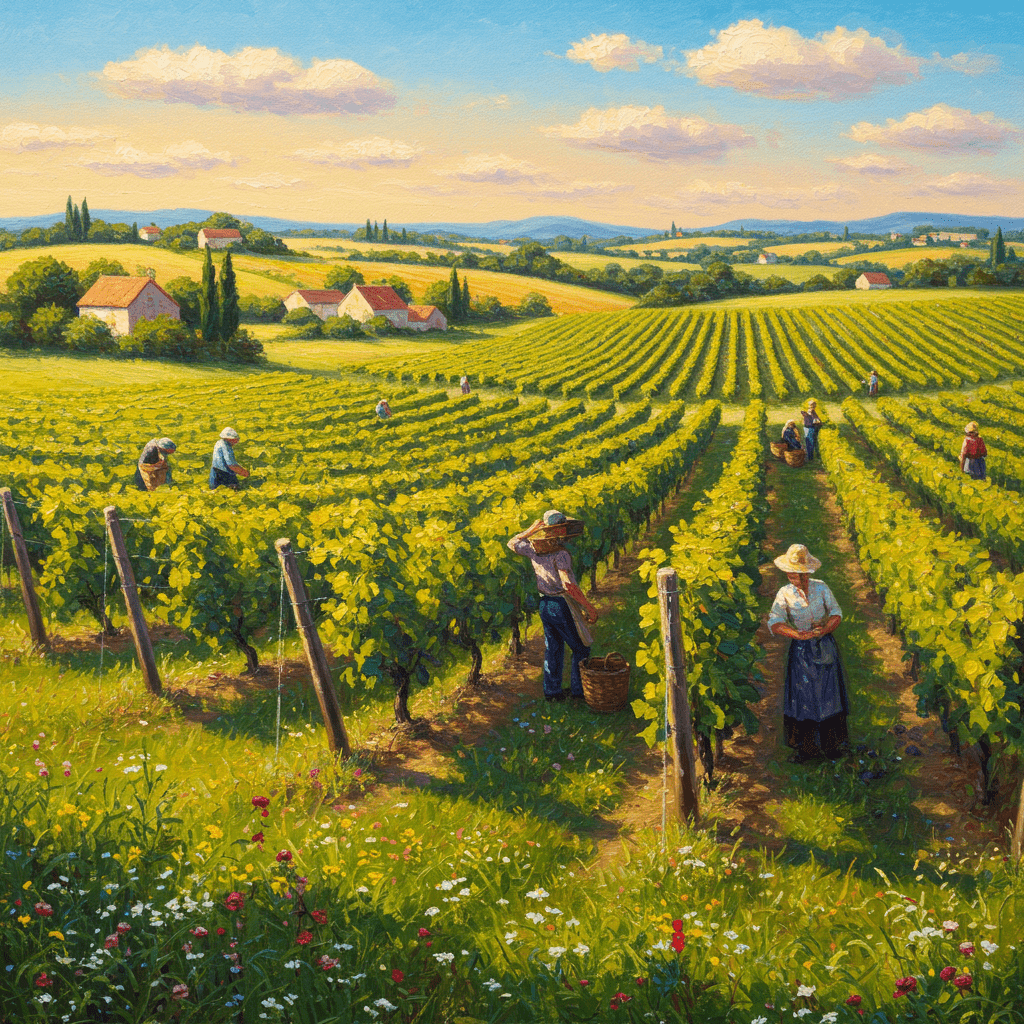

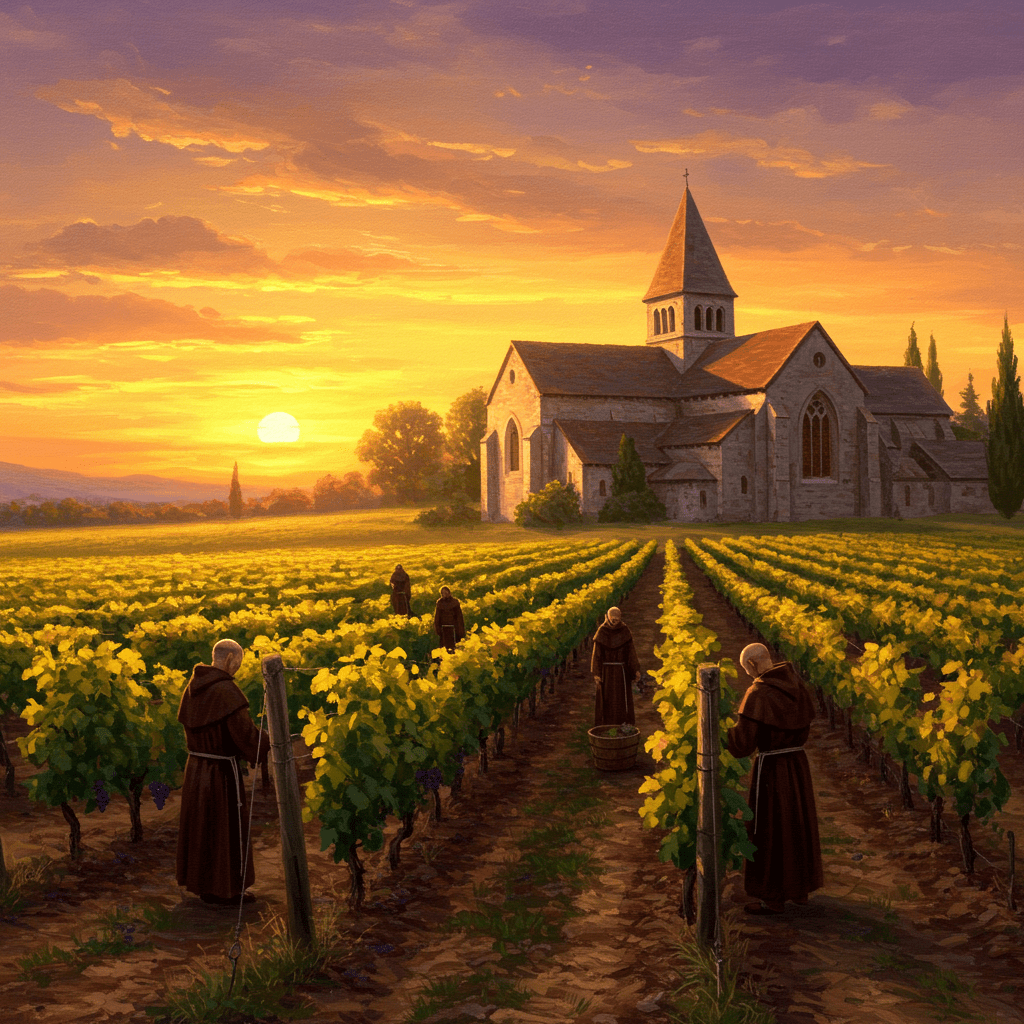

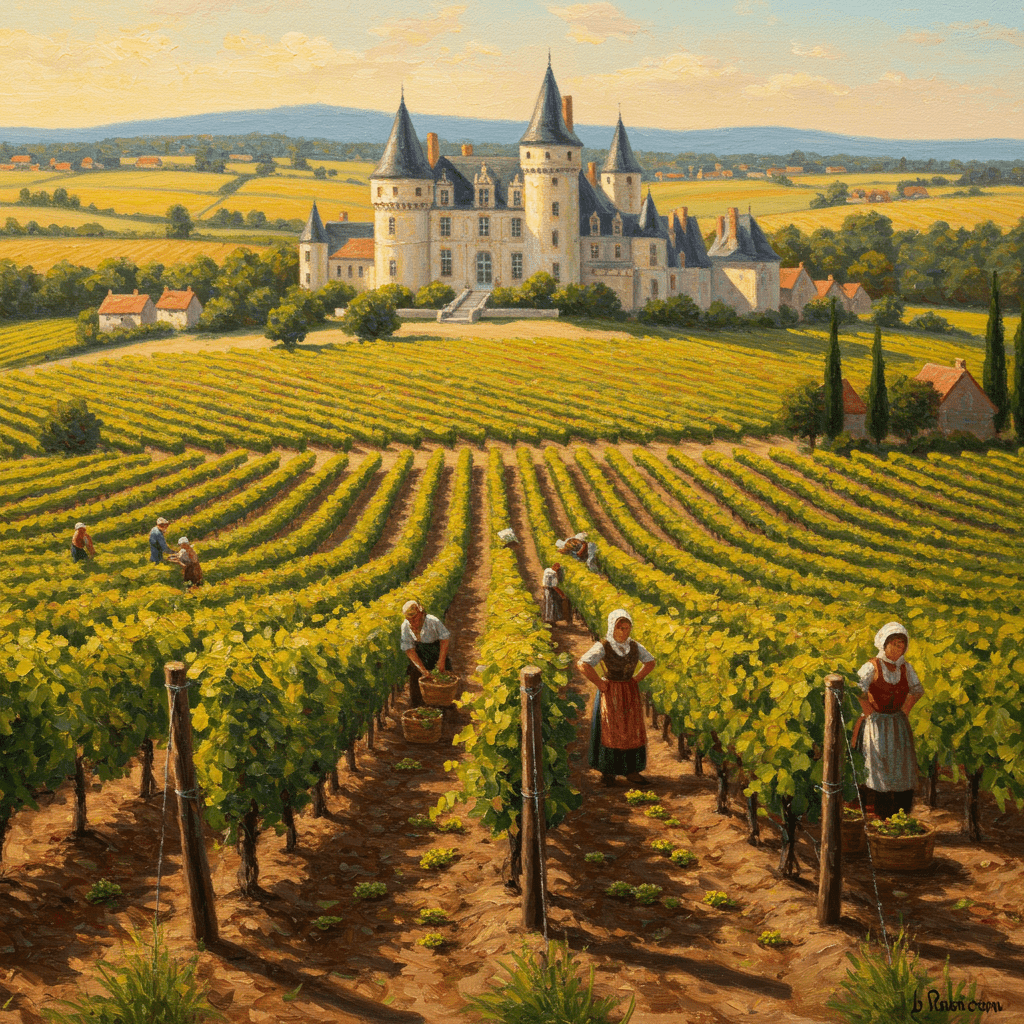

Le soleil couchant, flamboyant et majestueux, teintait les vignobles de Bourgogne d’une lumière dorée. Des hommes et des femmes, le visage hâlé par le soleil et les mains calleuses témoignant d’un labeur acharné, s’affairaient aux vendanges, leurs chants s’élevant en un hymne à la terre et à la promesse du vin nouveau. L’air, dense et parfumé de raisins mûrs, vibrait d’une énergie primitive, un souffle ancestral qui traversait les siècles, reliant ces paysans aux générations de vignerons qui les avaient précédés. Le vin, liquide de vie, était le cœur même de la France, le sang qui irrigue ses veines depuis des temps immémoriaux.

De la plus humble chaumière aux plus fastueux châteaux, le vin était omniprésent, participant à chaque instant de la vie quotidienne. Il arrosait les repas des paysans, modeste mais nourrissant, et il réjouissait les tables des rois, servi dans des coupes d’or massif. Mais au-delà de sa simple fonction de boisson, le vin incarnait une tradition, une histoire, un art de vivre, un art de savourer, un art de partager. Il était la clé de voûte d’une gastronomie française qui allait conquérir le monde.

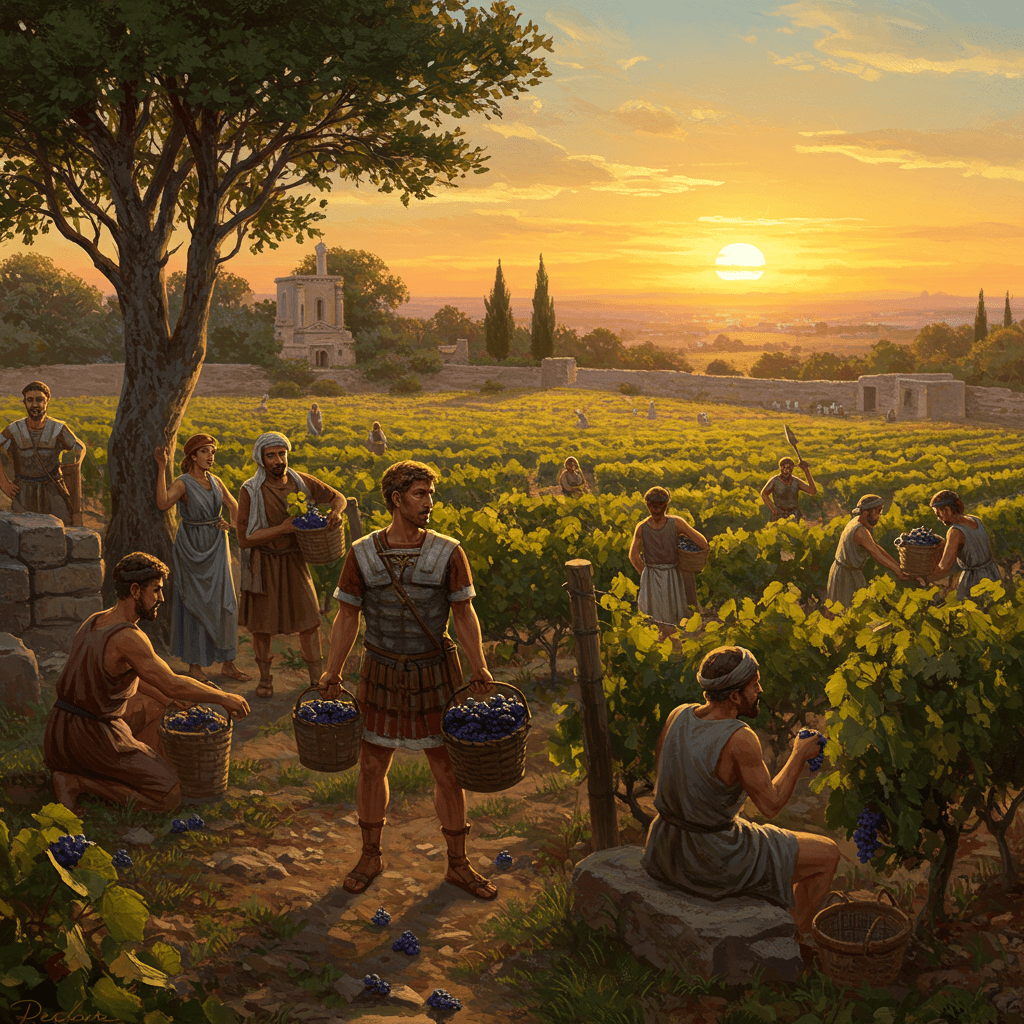

Les Origines Antiques: Le Vin, Nectar des Dieux

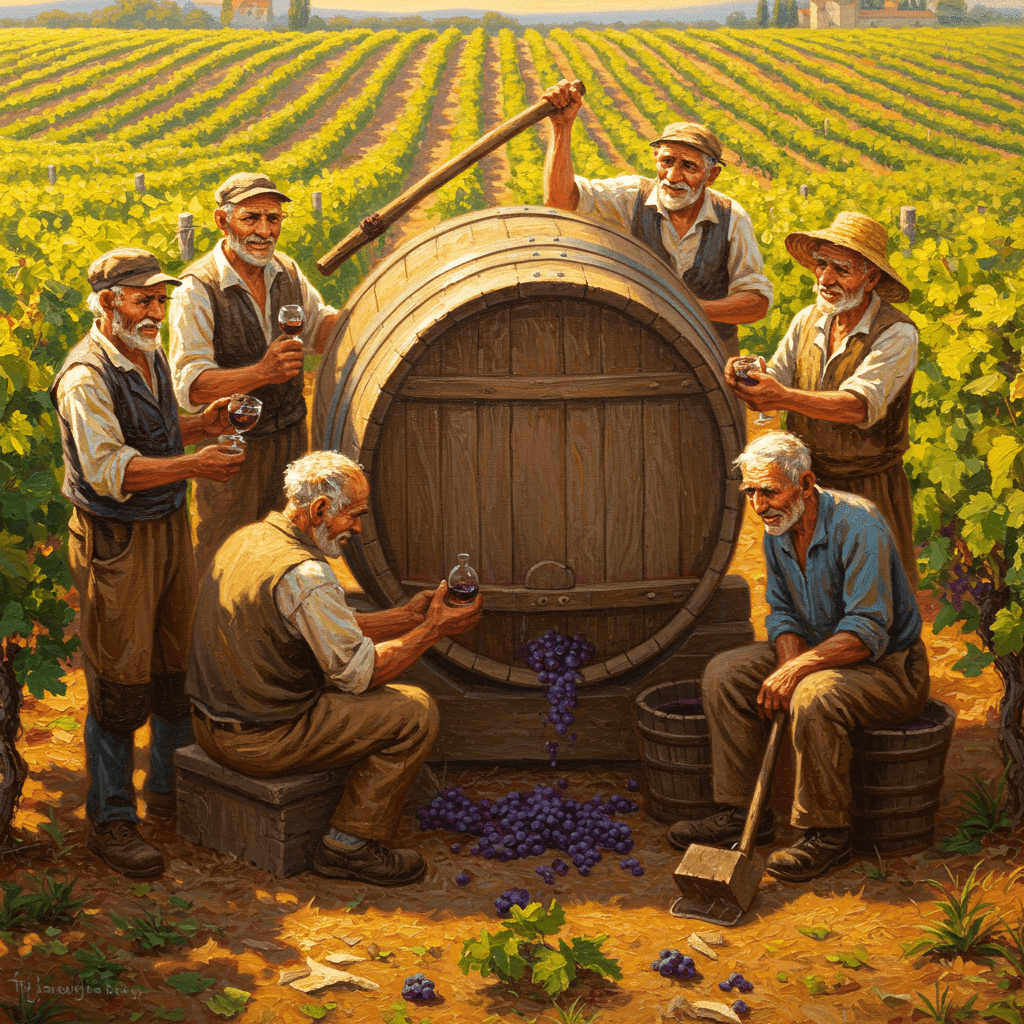

Bien avant que les rois de France n’approuvent les accords mets et vins avec un faste inégalé, le vin était déjà une divinité en lui-même. Les Romains, grands conquérants et organisateurs, avaient apporté avec eux leur savoir-faire viticole, structurant les vignobles et établissant des techniques de culture et de vinification qui allaient perdurer pendant des siècles. Ils avaient compris l’importance du terroir, cette alchimie unique entre le sol, le climat et le cépage, qui confère à chaque vin sa personnalité propre et incomparable. Imaginez les festins romains, où le vin rouge, puissant et corsé, coulait à flots, accompagnant des plats aussi riches et variés que le civet de sanglier ou les pâtisseries aux fruits confits. Dans les mosaïques antiques, on peut encore deviner l’éclat des coupes, reflétant la lumière et l’importance du vin dans la société.

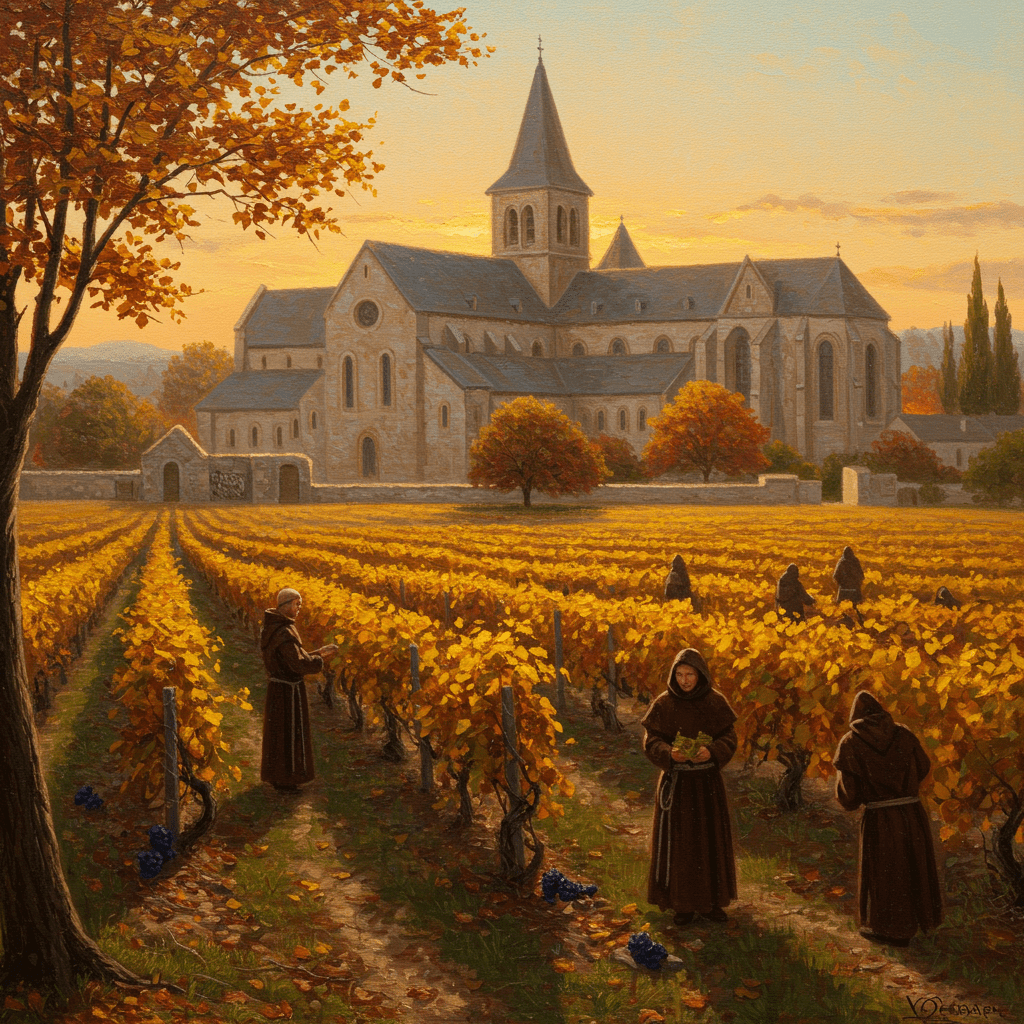

Le Moyen Âge et la Naissance des Accords: Une Symbiose Parfaite

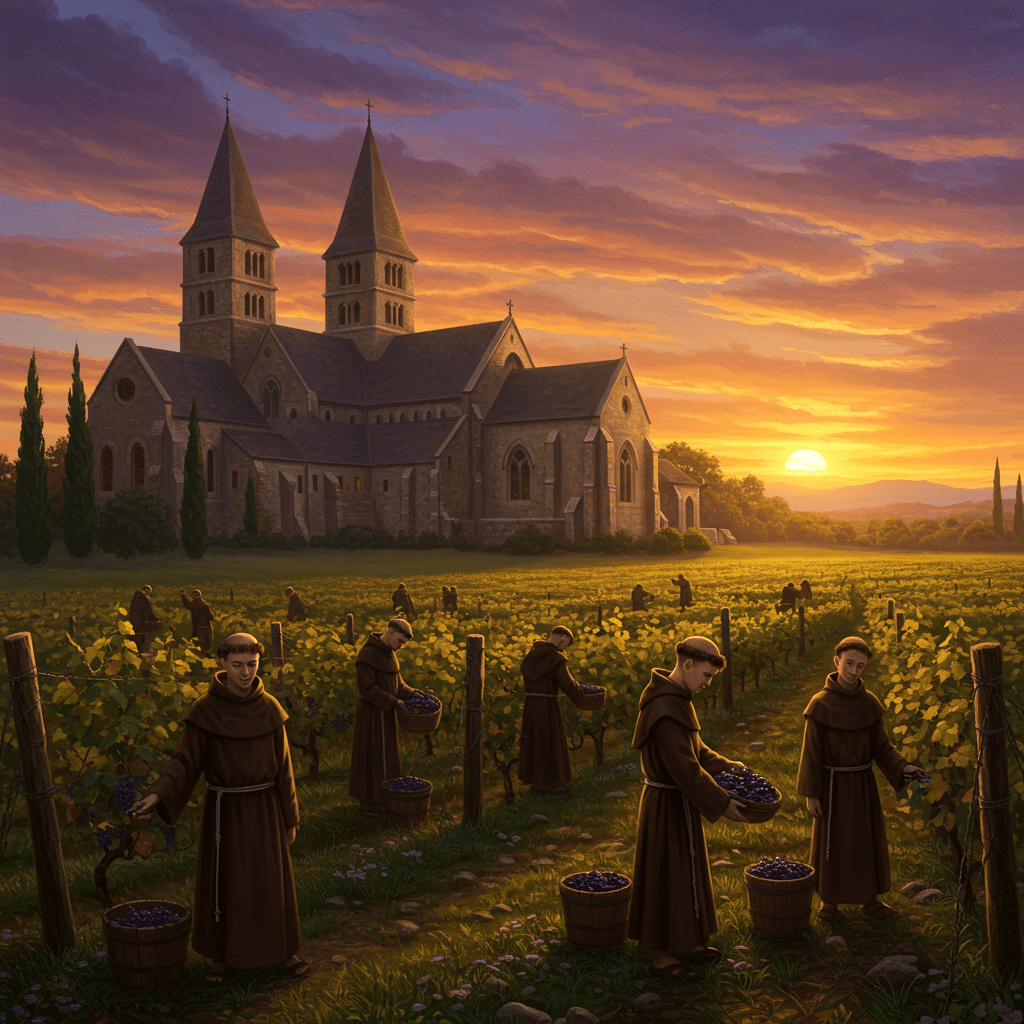

Au cours du Moyen Âge, le vin est devenu un acteur essentiel de la vie sociale et économique. Les monastères, gardiens du savoir, ont joué un rôle primordial dans le développement de la viticulture et de la vinification. Les moines, érudits et minutieux, ont sélectionné les meilleurs cépages, perfectionné les techniques de culture et de vinification, créant des vins de qualité exceptionnelle. Ce n’est pas un hasard si certaines régions viticoles, comme la Bourgogne, doivent leur renommée à l’héritage monastique. Le vin, au fil des siècles, s’est marié aux plats, une union naturelle et harmonieuse née de la nécessité de souligner les saveurs et d’équilibrer les goûts. La cuisine médiévale, riche en viandes rôties, en légumes racines et en épices fortes, trouvait un complément parfait dans les vins rouges robustes, capables de soutenir la puissance des saveurs.

La Renaissance et le Siècle des Lumières: L’Élégance à la Française

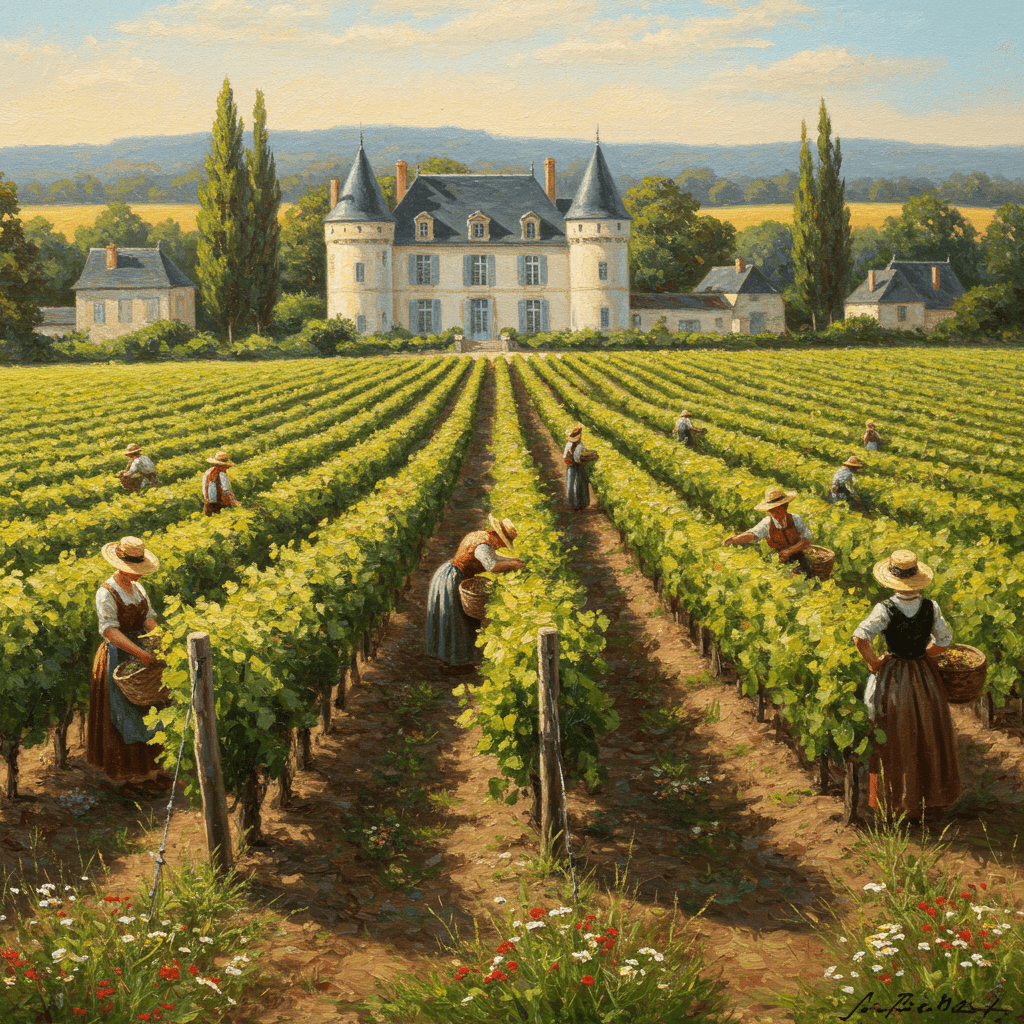

La Renaissance a marqué une véritable révolution dans l’art de vivre à la française. La cour de France, sous le règne de François Ier, est devenue un modèle d’élégance et de raffinement. Les festins royaux, somptueux et opulents, étaient des démonstrations de puissance et de prestige. Le vin, naturellement, occupait une place centrale dans ces réjouissances. Les vins de Bordeaux, déjà réputés pour leur finesse et leur complexité, étaient particulièrement prisés. Les cuisiniers royaux, véritables artistes, ont élaboré des plats sophistiqués et délicats, dont les saveurs étaient sublimées par des accords mets et vins soigneusement étudiés. L’approche scientifique du vin s’est développée au Siècle des Lumières, les savants cherchant à comprendre les mystères de la fermentation et de l’élaboration du vin. Cette quête de perfection a contribué à l’essor de la viticulture française.

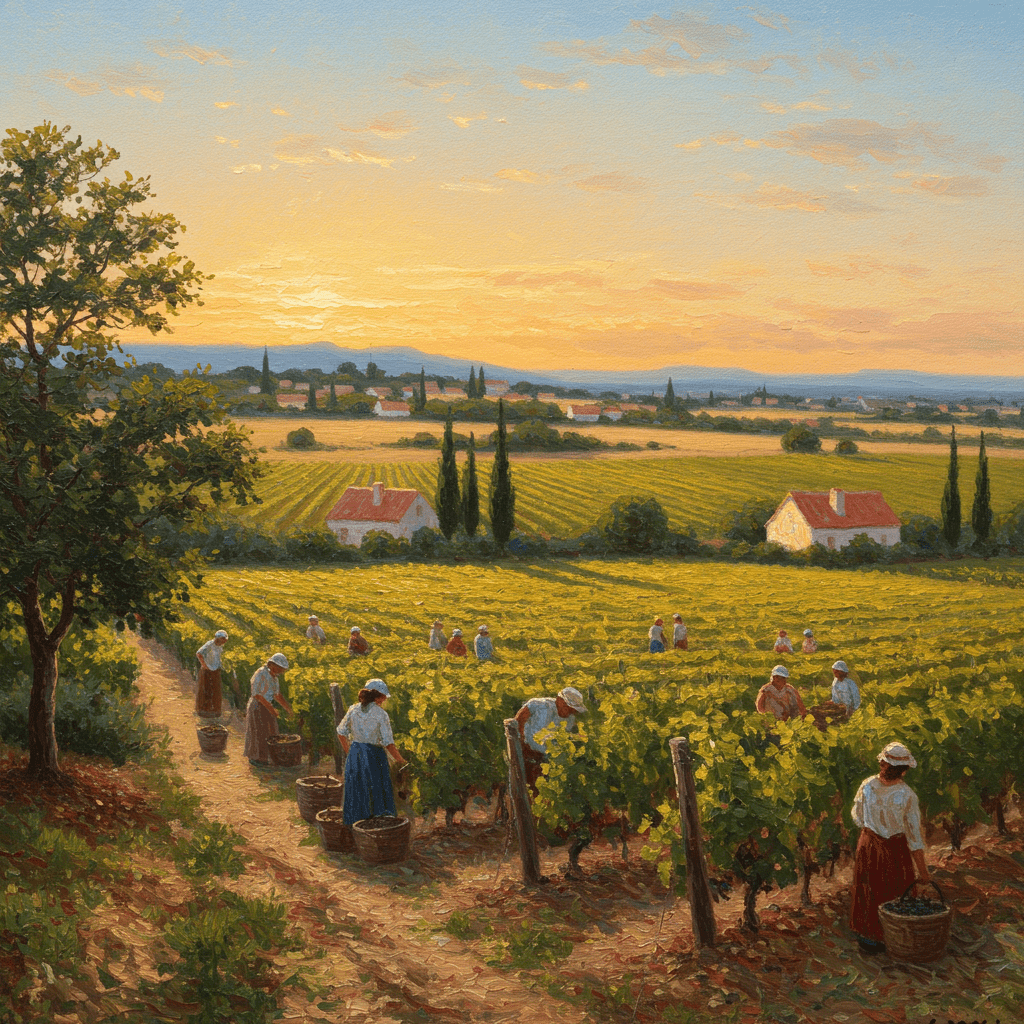

Le XIXe Siècle: L’Apogée de la Gastronomie et du Vin

Au XIXe siècle, la gastronomie française a atteint son apogée, célébrée par des chefs illustres comme Brillat-Savarin. La cuisine française, riche, raffinée et inventive, s’est imposée comme la référence mondiale. Les grands restaurants parisiens, symboles de luxe et de prestige, ont développé une culture du vin raffinée et exigeante. Les meilleurs crus de France étaient servis avec une précision et une élégance qui marquaient le summum de l’art de vivre à la française. Les accords mets et vins sont devenus une science, une véritable alchimie du goût, où chaque élément doit s’harmoniser pour créer une expérience sensorielle inoubliable. Le vin, loin d’être une simple boisson, s’est élevé au rang d’art, indissociable de la gastronomie et de la culture françaises.

Ainsi, à travers les siècles, le vin et la gastronomie française ont tissé une histoire d’amour intense et passionnée, une histoire d’échange et de complémentarité. Le vin, nectar des dieux, a accompagné les hommes dans leurs moments de joie et de tristesse, de fête et de recueillement. Il a été le témoin silencieux de l’évolution de la société, une constante dans un monde en perpétuel changement. Il demeure aujourd’hui, plus que jamais, un symbole de la richesse et de la diversité de la culture française, un héritage précieux à préserver et à célébrer.