Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les entrailles de Paris, là où la misère se tapit comme une bête blessée, là où la Cour des Miracles défie, par sa simple existence, la bien-pensance et la prospérité illusoire de la société bourgeoise. Je vous emmène, plume à la main, au cœur d’un monde que vous préférez ignorer, un monde de gueux, de voleurs, de mendiants et de faux infirmes, tous unis par un besoin impérieux : survivre dans l’ombre de la Ville Lumière. Oubliez les salons dorés, les bals somptueux et les conversations spirituelles. Ici, il n’y a que des murmures rauques, des regards fuyants et des estomacs vides qui résonnent plus fort que le plus bel air d’opéra.

La perception de la pauvreté, à notre époque, est un miroir déformant. Les nantis, confortablement installés dans leurs hôtels particuliers, feignent de ne pas voir la vermine qui grouille à leurs pieds. Ils préfèrent croire aux statistiques rassurantes, aux rapports édulcorés, aux discours philanthropiques qui masquent une réalité bien plus sombre. Ils voient la pauvreté comme une maladie contagieuse, qu’il faut isoler, contenir, voire éradiquer, plutôt que comme une conséquence inévitable d’un système économique injuste. Mais moi, votre humble serviteur, je me suis aventuré dans les dédales de la Cour des Miracles, et ce que j’y ai vu m’a glacé le sang et révolté l’âme.

La Cour des Miracles : Un Monde à Part

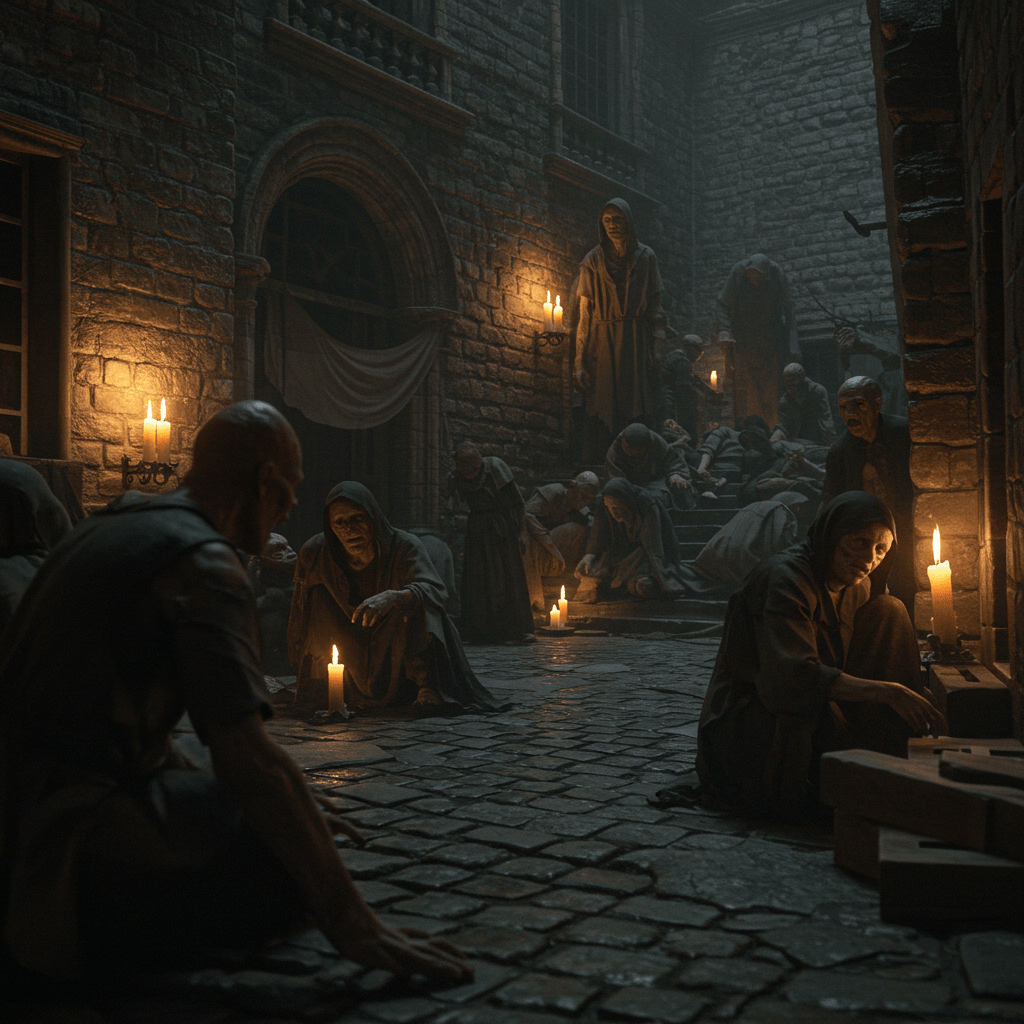

Imaginez, mes amis, un labyrinthe de ruelles étroites et sinueuses, où la lumière du jour peine à percer. Des immeubles décrépits, aux fenêtres aveugles, s’entassent les uns sur les autres, menaçant de s’écrouler au moindre souffle de vent. L’air est saturé d’odeurs pestilentielles : urine, excréments, nourriture avariée et sueur humaine. C’est la Cour des Miracles, un cloaque immonde où la civilisation semble avoir renoncé à ses droits. Ici, la loi de la rue est la seule qui vaille, et seuls les plus forts, ou les plus rusés, survivent.

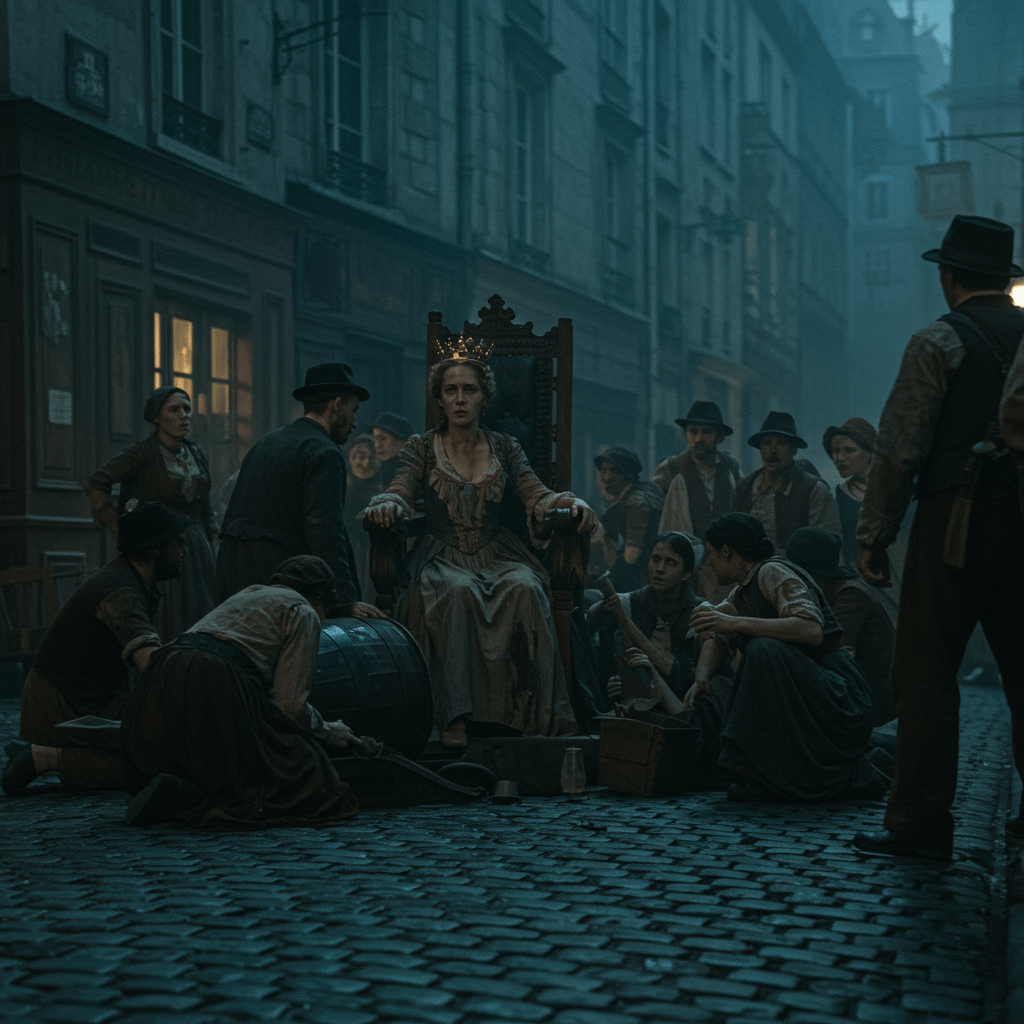

J’y ai rencontré Clopin Trouillefou, le roi de la Cour, un homme à la carrure impressionnante, au visage buriné par le soleil et le vent, et aux yeux perçants qui semblent lire au fond de votre âme. Il règne en maître absolu sur cette populace hétéroclite, distribuant la justice (souvent sommaire) et veillant à ce que chacun respecte les règles établies. “Ici, monsieur,” m’a-t-il dit d’une voix rauque, “on ne demande pas d’où tu viens, ni ce que tu as fait. On te juge sur ce que tu es capable de faire pour survivre. La pitié est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre.”

J’ai vu des enfants, à peine sortis de l’enfance, voler des miches de pain sous le nez des boulangers, des femmes se prostituer pour quelques sous, des vieillards mendier leur pitance en exhibant leurs infirmités (souvent feintes, mais qu’importe). J’ai entendu des histoires de familles brisées, de rêves anéantis, de vies gâchées par la misère et le désespoir. Et j’ai compris que la Cour des Miracles n’est pas seulement un lieu de débauche et de criminalité, c’est aussi un refuge, un dernier rempart contre la cruauté d’un monde qui les rejette.

Les “Miracles” : Un Art de la Tromperie

Le nom de “Cour des Miracles” n’est pas un hasard. C’est ici que s’opèrent les “miracles” les plus étonnants : des aveugles recouvrent soudainement la vue, des paralytiques se mettent à marcher, des boiteux se redressent. Bien sûr, il ne s’agit que d’illusions, de tours de passe-passe destinés à apitoyer les bourgeois et à leur soutirer quelques pièces. Mais derrière cette mascarade se cache une réalité bien plus amère : la nécessité de survivre à tout prix.

J’ai assisté à une répétition de ces “miracles”. Un jeune homme, nommé Étienne, se préparait à jouer le rôle d’un aveugle. Il avait appris à se déplacer à tâtons, à imiter les tremblements des paupières et à moduler sa voix pour inspirer la compassion. “C’est un métier comme un autre, monsieur,” m’a-t-il confié avec un sourire triste. “On ne vole personne. On ne fait que donner aux bourgeois l’occasion de se sentir généreux. Et en échange, on reçoit quelques sous qui nous permettent de manger un morceau de pain.”

Mais la tromperie ne s’arrête pas là. Les habitants de la Cour des Miracles ont développé un langage codé, l’argot, qui leur permet de communiquer entre eux sans être compris des étrangers. Ils connaissent les ruses des policiers, les habitudes des bourgeois, les points faibles de la société. Ils sont les maîtres de l’illusion, les experts de la manipulation. Et ils utilisent ces talents pour survivre dans un monde qui les considère comme des parias.

La Bourgeoisie Face à la Misère : Indifférence et Mépris

Comment la société bourgeoise perçoit-elle la pauvreté qui grouille à ses portes ? Avec indifférence, souvent, et avec mépris, toujours. Les nantis préfèrent ignorer la réalité de la Cour des Miracles, la considérer comme une excroissance monstrueuse qu’il faut cacher sous le tapis. Ils se rassurent en se disant que les pauvres sont responsables de leur propre malheur, qu’ils sont paresseux, ivrognes et criminels.

J’ai entendu des conversations édifiantes dans les salons bourgeois. On y parlait de “l’urgence de moraliser les classes laborieuses”, de “la nécessité de réprimer la mendicité et le vagabondage”, de “la menace que représentent les bas-fonds pour l’ordre public”. On proposait des solutions radicales : l’enfermement des pauvres dans des hospices, la déportation des criminels dans des colonies lointaines, voire l’extermination pure et simple de ceux qui ne pouvaient pas être “réinsérés” dans la société.

Mais rares étaient ceux qui s’interrogeaient sur les causes profondes de la pauvreté. Personne ne semblait se soucier des inégalités flagrantes, de l’exploitation des ouvriers, du manque d’éducation et de perspectives pour les plus démunis. La bourgeoisie préférait se complaire dans son confort et son ignorance, se persuader que la misère était une fatalité, un mal nécessaire à la prospérité de la nation.

Un Appel à la Conscience

Mes chers lecteurs, je ne prétends pas avoir trouvé la solution au problème de la pauvreté. C’est un fléau complexe, ancré dans l’histoire et la structure même de notre société. Mais je crois qu’il est de notre devoir, en tant qu’êtres humains, de ne pas fermer les yeux sur la misère qui nous entoure, de ne pas nous contenter des discours rassurants et des solutions simplistes.

Il faut que la société bourgeoise prenne conscience de sa responsabilité, qu’elle cesse de considérer les pauvres comme des ennemis à abattre et qu’elle commence à les voir comme des êtres humains, avec leurs espoirs, leurs rêves et leurs souffrances. Il faut que l’État mette en place des politiques sociales justes et efficaces, qui permettent à chacun de vivre dignement, d’avoir accès à l’éducation, à la santé et au travail. Il faut, enfin, que nous cultivions la compassion et la solidarité, que nous apprenions à partager nos richesses avec ceux qui en ont le plus besoin.

La Cour des Miracles est un miroir qui reflète la laideur de notre société. C’est un avertissement, un appel à la conscience. Si nous ne faisons rien pour changer les choses, la misère continuera à ronger les entrailles de Paris, et la Cour des Miracles finira par engloutir la Ville Lumière tout entière.