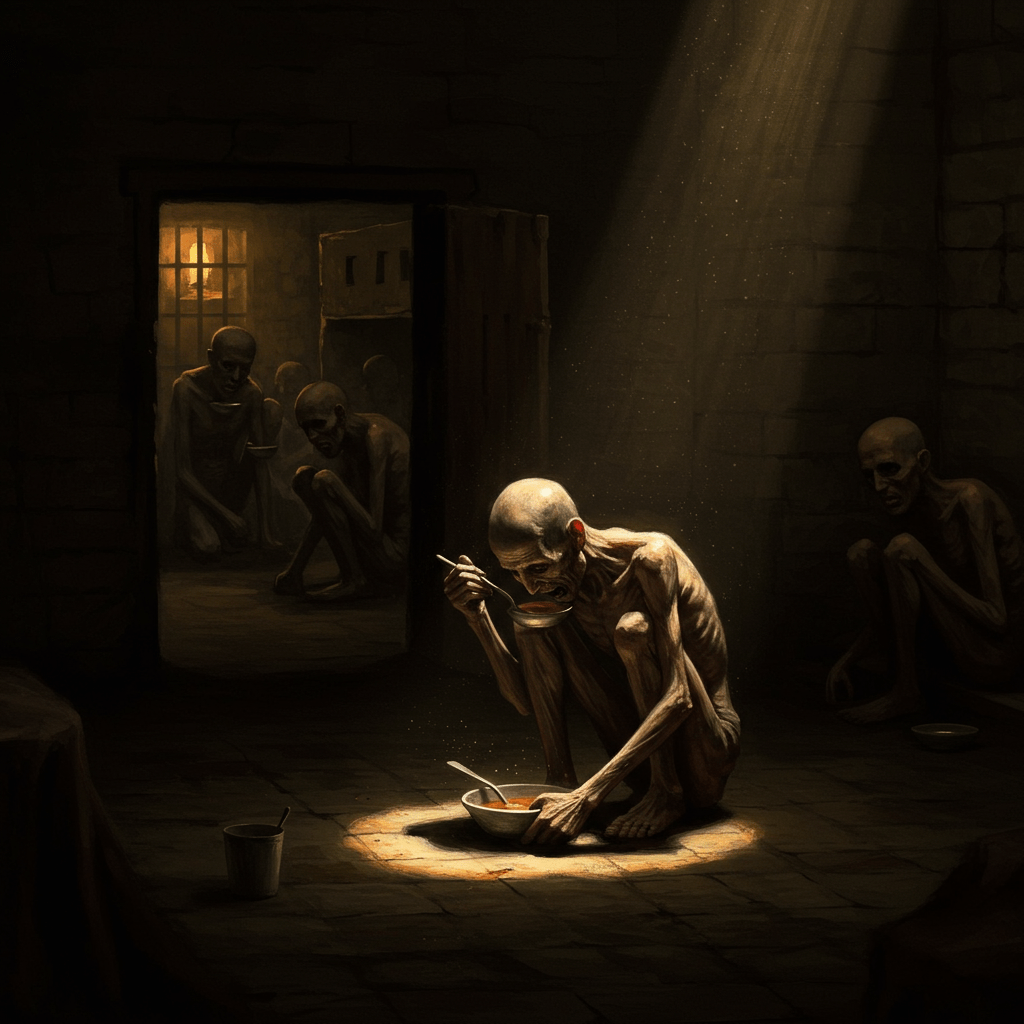

Paris, 1870. Le ciel, d’un gris menaçant, reflétait l’atmosphère lourde qui pesait sur la ville assiégée. Les canons prussiens tonnaient au loin, un rythme funèbre marquant le temps qui s’égrainait inexorablement. Dans les rues désertes, la faim rongeait les estomacs, et la peur, insidieuse, s’infiltrait dans les cœurs. Mais au milieu de cette détresse, une autre bataille se livrait, plus subtile, plus sournoise : la lutte contre la contrefaçon alimentaire. Car même sous le siège, la gourmandise française, réputée dans le monde entier, ne renonçait pas à ses plaisirs, et les spéculateurs sans scrupules se jetaient sur l’occasion pour empoisonner le marché et les estomacs des Parisiens.

Les maigres provisions qui subsistaient, les denrées précieusement gardées dans les caves privées et les entrepôts municipaux, étaient convoitées par des marchands véreux qui n’hésitaient pas à falsifier les produits pour accroître leurs profits. Le vin était coupé avec de l’eau, le café remplacé par des grains de glands torréfiés, le sucre étendu avec de la craie, la farine mélangée à de la sciure ! L’imagination des fraudeurs ne connaissait pas de limites, et la santé des Parisiens était devenue un enjeu secondaire dans cette sombre comédie économique.

Le pain, symbole de survie et de tromperie

Le pain, aliment de base et symbole de survie, était particulièrement visé par les faussaires. On parlait alors de « pain de sciure », un pain à la couleur et à la texture trompeuses, mais qui, une fois consommé, laissait un goût amer et une sensation de satiété trompeuse. Les boulangers, eux-mêmes confrontés à la pénurie de farine, étaient parfois tentés par la fraude, faisant peser un terrible dilemme sur leurs consciences. Certaines boulangeries, cependant, restaient des îlots de résistance, refusant de compromettre la qualité de leurs produits, même sous la pression de la faim et de la menace de la ruine.

Les autorités municipales, conscientes de l’ampleur du problème, tentèrent de lutter contre cette contrefaçon généralisée. Des contrôles étaient effectués, des sanctions imposées, mais les efforts restaient insuffisants. Le réseau de fraude était tentaculaire, protégeant ses membres au sein d’un silence complice. Les dénonciations étaient rares, la peur de représailles étant trop forte. Le marché noir florissait, transformant la ville en un labyrinthe de transactions clandestines et de dangers insoupçonnés.

La chasse aux faussaires

Des inspecteurs courageux, armés de leur seul sens de l’observation et de leur connaissance des produits alimentaires, se lançaient dans une course contre la montre. Ils visitaient les marchés clandestins, perquisitionnaient les entrepôts suspects, traquant les faussaires comme des loups affamés. Leurs investigations étaient souvent dangereuses, confrontées à la violence des trafiquants et à la menace omniprésente de la famine. Les procès étaient rapides et expéditifs, la justice sommaire s’imposant en réponse à l’urgence de la situation.

Parmi ces inspecteurs se trouvait un homme, dont le nom est resté gravé dans les annales de cette période sombre : Jean-Baptiste Dubois. Un homme droit, à la barbe poivre et sel et aux yeux perçants, qui, animé par un sens du devoir indéfectible, consacrait toutes ses forces à la lutte contre la contrefaçon. Son ardeur et sa vigilance ont permis de démanteler plusieurs réseaux de fraudeurs, déjouant des complots qui menaçaient de plonger la population dans une situation encore plus désespérée.

Le café, le sucre, et les autres victimes de la fraude

Le café, lui aussi, était une cible de choix pour les faussaires. Des grains de glands, de chicorée, voire de simples pois chiches torréfiés, étaient habilement mélangés à de véritables grains de café, diminuant significativement la qualité et la saveur de la boisson. Les consommateurs, affaiblis par la faim et la fatigue, ne pouvaient souvent pas distinguer la tromperie, s’abreuvant d’un breuvage fade et décevant.

Le sucre, produit précieux et rare, était également victime de la fraude. De la craie finement broyée était ajoutée aux stocks de sucre, augmentant ainsi le volume du produit tout en diminuant sa valeur nutritive. Les pâtissiers, les confiseurs, et les familles les plus modestes étaient les principales victimes de cette manipulation, contraints de consommer un sucre dénaturé et potentiellement dangereux pour la santé.

D’autres produits alimentaires subissaient le même sort : les conserves, les viandes, les graisses… Tout était potentiellement sujet à la falsification, faisant de la simple action d’acheter de la nourriture un acte risqué et hasardeux. La survie des Parisiens dépendait non seulement de la disponibilité des aliments, mais aussi de la capacité à identifier et à éviter les produits falsifiés.

La solidarité et la résistance

Face à cette menace omniprésente, une solidarité inattendue s’est manifestée. Des réseaux d’entraide se sont constitués, partageant des informations sur les produits fiables et les marchands honnêtes. Des recettes et des astuces pour identifier les produits falsifiés ont circulé de bouche à oreille, transmises de génération en génération. Les femmes, gardiennes du foyer et des traditions culinaires, jouèrent un rôle crucial dans la transmission de ce savoir-faire ancestral, préservant ainsi la qualité de l’alimentation dans la mesure du possible.

Le siège de Paris, loin de briser l’esprit français, a révélé une force de résistance inattendue, une capacité d’adaptation et d’ingéniosité remarquable. La lutte contre la contrefaçon alimentaire fut une bataille cruciale, une lutte silencieuse et acharnée qui témoigne de la persévérance et du courage des Parisiens face à l’adversité. La gastronomie française, même sous le joug de l’occupation, a su préserver une part de son âme, défendant ses traditions et ses valeurs au milieu des épreuves les plus dures.