Paris, sous le règne du Roi Très Chrétien… un tableau de grandeur et de dévotion, mais aussi un échiquier complexe où la foi et l’ordre public s’entrelacent de manière inextricable. Flânez dans les rues pavées, respirez l’encens qui s’échappe des églises, mais ne vous y trompez pas, mes chers lecteurs. Derrière cette façade de piété se cache une réalité plus sombre, où la police, instrument docile de la couronne, veille à la pureté religieuse du royaume avec une vigilance parfois excessive, souvent injuste, et toujours, toujours, au nom du Roi.

Imaginez, si vous le voulez bien, une nuit d’hiver glaciale. La Seine, telle un serpent d’argent, ondule sous la pâle lueur de la lune. Des ombres furtives glissent le long des murs, des murmures étouffés s’élèvent des ruelles sombres. Ce sont les huguenots, les protestants, ces âmes damnées aux yeux de la Cour, qui osent se réunir en secret pour prier selon leur propre conscience. Ils se croient à l’abri, mais l’œil vigilant de la police veille, et bientôt, le bras de la justice royale s’abattra sur eux, au nom de la foi et de la sécurité du royaume.

L’Affaire du Prédicateur Clandestin

Le sieur Dubois, un homme trapu au visage buriné, était chef de la brigade religieuse, une section spéciale de la police dédiée à la surveillance des cultes non autorisés. Son bureau, exigu et mal éclairé, empestait l’encre et le tabac. Une carte de Paris, constellée d’épingles rouges marquant les lieux de rassemblement suspects, trônait au-dessus de son bureau. Un informateur, un certain Jean-Baptiste, lui avait rapporté l’existence d’un prédicateur clandestin nommé Antoine, qui rassemblait des fidèles dans une cave du quartier Saint-Germain. “Il est dangereux, ce Antoine,” avait chuchoté Jean-Baptiste, “il sème la discorde et incite à la rébellion.” Dubois, homme de foi et serviteur loyal du Roi, ne pouvait tolérer une telle menace.

« Préparez une descente, » ordonna Dubois à son lieutenant, un jeune homme du nom de Picard, dont l’ardeur religieuse égalait presque son zèle policier. « Nous devons arrêter ce Antoine et démanteler ce repaire d’hérétiques. Au nom du Roi Très Chrétien ! » Picard, les yeux brillants d’excitation, s’empressa d’obéir.

Le Piège de la Rue des Saints-Pères

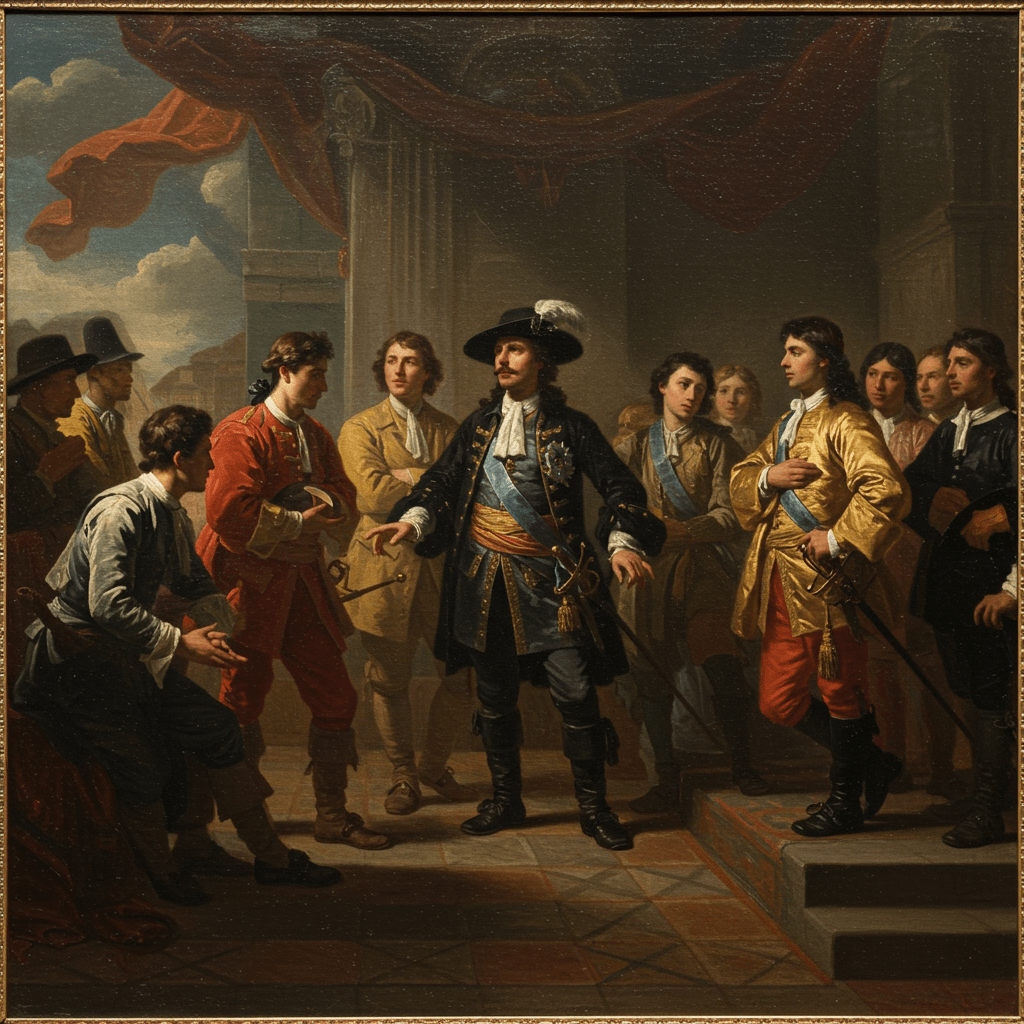

La nuit suivante, une douzaine d’agents de police, menés par Dubois et Picard, encerclèrent discrètement la rue des Saints-Pères. La cave, dissimulée derrière une fausse échoppe de cordonnier, était éclairée par des chandelles vacillantes. On pouvait entendre des chants religieux, faibles mais déterminés, s’élever de l’intérieur. Dubois fit signe à Picard, et d’un coup d’épaule, ils enfoncèrent la porte. La scène qui s’offrit à leurs yeux était saisissante. Une cinquantaine de personnes, hommes, femmes et enfants, étaient agenouillées en prière, le visage illuminé par une foi intense. Au centre, Antoine, un homme maigre au regard fervent, les exhortait à persévérer dans leur croyance.

« Au nom du Roi ! » hurla Dubois, brandissant son épée. « Vous êtes en état d’arrestation pour hérésie et rébellion ! » La panique s’empara de l’assemblée. Des cris de terreur retentirent, des enfants se cramponnèrent à leurs parents. Antoine, calme et résigné, leva les mains en signe de paix. « Nous ne sommes pas des rebelles, » dit-il d’une voix forte. « Nous ne faisons que prier Dieu selon notre conscience. » Picard, furieux de cette résistance passive, empoigna Antoine et le traîna brutalement vers la sortie. La police, sans ménagement, dispersa la foule et procéda à l’arrestation de tous les présents.

Les Conséquences d’une Foi Interdite

Le lendemain, Antoine fut interrogé sans relâche par Dubois. On lui demanda de renier sa foi, de se soumettre à l’autorité de l’Église catholique. Antoine refusa obstinément. « Je préfère mourir plutôt que de trahir ma conscience, » déclara-t-il avec une fermeté inébranlable. Dubois, exaspéré par cette résistance, ordonna qu’il soit enfermé dans les cachots de la Conciergerie, en attendant son procès. Les autres personnes arrêtées furent également emprisonnées, leurs biens confisqués, leurs familles plongées dans le désespoir. La rumeur de cette affaire se répandit comme une traînée de poudre dans Paris, suscitant la peur et l’indignation parmi les protestants, et renforçant la détermination de la police à éradiquer l’hérésie.

Quelques semaines plus tard, Antoine fut jugé et condamné à la pendaison. Sa mort, publique et exemplaire, devait servir d’avertissement à tous ceux qui oseraient défier l’autorité du Roi et de l’Église. Le jour de l’exécution, une foule immense se rassembla sur la place de Grève. Antoine, malgré la peur et la souffrance, monta sur l’échafaud avec dignité. Avant de mourir, il leva les yeux vers le ciel et prononça ces paroles : « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Ainsi, au nom du Roi Très Chrétien, la police, instrument de la piété royale, avait accompli son devoir. Mais à quel prix ? La foi, imposée par la force, est-elle véritablement une foi ? Et la justice, rendue au nom de la religion, est-elle toujours juste ? Ce sont là des questions qui, mes chers lecteurs, méritent d’être méditées, au-delà des fastes de la cour et des rigueurs de la loi.