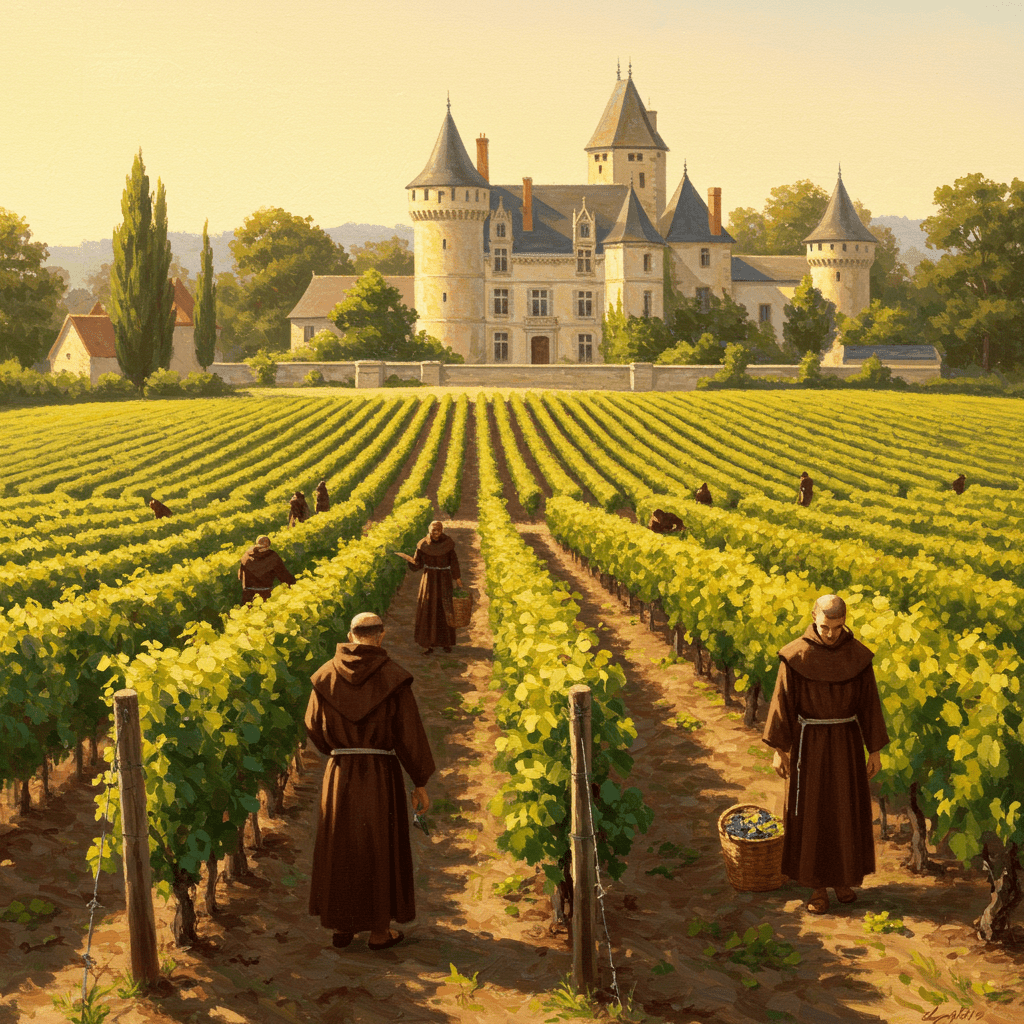

L’année est 1855. Le soleil, ardent et implacable, darde ses rayons sur les vignobles de Bordeaux, dorant les feuilles et mûrissant les raisins avec une générosité royale. Dans les chais, une activité fébrile règne : des hommes, les mains calleuses et le visage ridé par le soleil et le travail, trient méticuleusement les grappes, tandis que l’air est saturé de l’exquise fragrance du vin nouveau. Mais au-delà de la beauté bucolique du paysage, une autre histoire se joue, une histoire écrite dans les comptes des négociants, dans les transactions secrètes, dans la soif inextinguible de l’argent et du pouvoir.

Ce n’est pas seulement le vin qui fermente dans ces chais, mais aussi les ambitions, les rivalités, les fortunes qui se construisent et se détruisent au rythme des récoltes et des fluctuations du marché. Le vin, nectar des dieux, est devenu une marchandise précieuse, un objet de convoitise qui attire les aventuriers, les spéculateurs et les hommes d’affaires les plus audacieux. De la petite propriété familiale aux vastes domaines viticoles, l’ombre de la richesse plane sur le vignoble français, une richesse dont la saveur est aussi amère que douce.

Les Rois du Vin et leurs Empires

Des noms surgissent des profondeurs du temps, comme autant de fantômes qui hantent les caves centenaires : les Rothschild, les Lafite, les Latour… Des familles qui ont bâti leur légende sur le vin, transformant des hectares de vignes en véritables empires économiques. Leurs stratégies, subtiles et impitoyables, ont façonné le marché, dicté les prix, imposé leurs normes. Ils ont négocié avec des rois et des empereurs, tissant un réseau d’influence qui s’étendait au-delà des frontières de la France, jusqu’aux cours les plus prestigieuses d’Europe et même au-delà.

Leur savoir-faire n’était pas seulement celui du viticulteur, mais aussi celui de l’homme d’affaires avisé, capable de flairer les tendances du marché, d’anticiper les crises, de jouer avec les fluctuations des prix pour accumuler des richesses considérables. Leur réussite repose sur une alchimie complexe, un mélange subtil de qualité du produit, de marketing astucieux et de manœuvres financières habiles.

La Grande Dépression du Phylloxéra

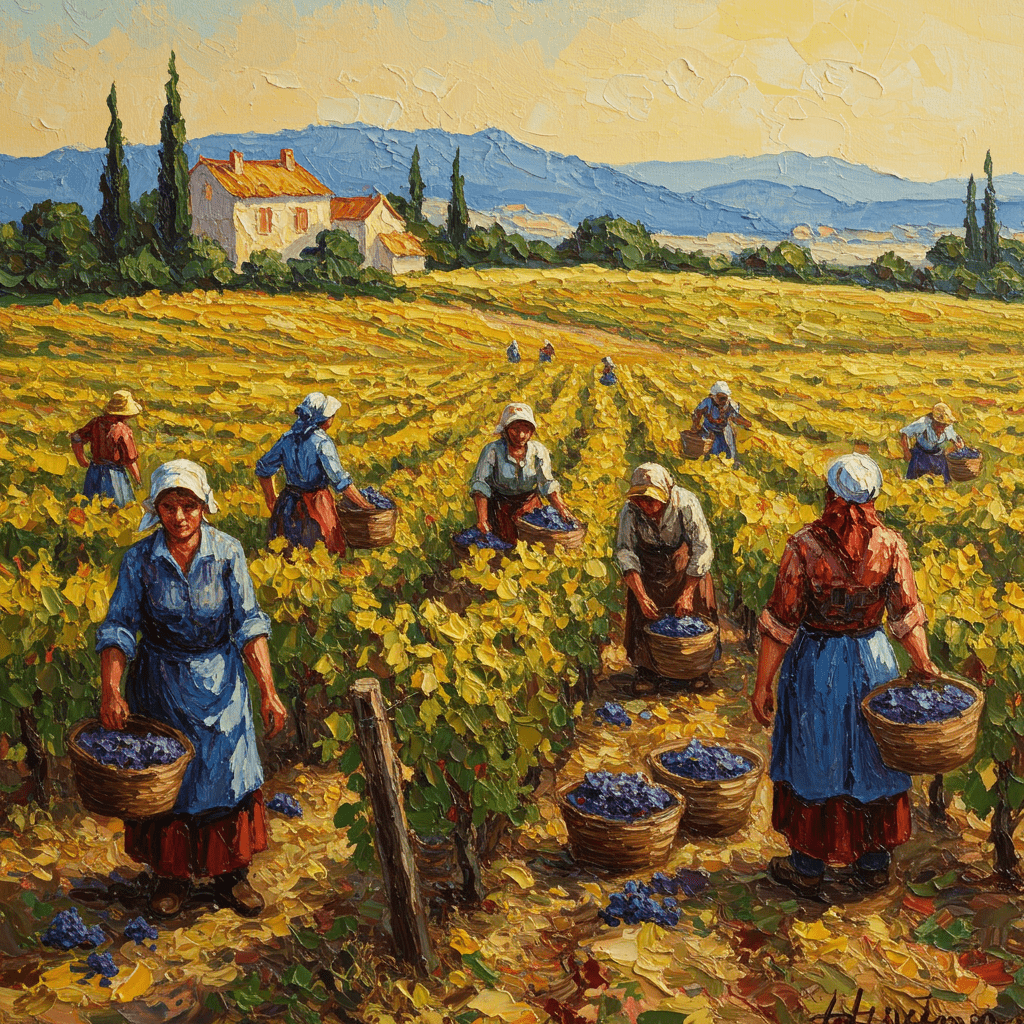

Mais l’histoire du vin français n’est pas qu’une succession de triomphes. Elle est aussi marquée par des drames, des catastrophes qui ont bouleversé le paysage viticole et mis à genoux des générations de vignerons. Vers la fin du XIXe siècle, un ennemi invisible et implacable s’abat sur les vignes : le phylloxéra. Ce puceron microscopique, venu d’Amérique, ravage les vignobles avec une férocité inouïe, détruisant des siècles de traditions et de savoir-faire.

La crise qui s’ensuit est d’une ampleur sans précédent. Des millions de pieds de vigne sont anéantis, des familles ruinées, des villages dépeuplés. Le paysage viticole, autrefois florissant, se transforme en un champ de ruines, hanté par le spectre de la famine et du désespoir. La France, autrefois reine incontestée du vin, voit son prestige et sa puissance économique gravement compromis.

L’Innovation et la Renaissance

Face à cette catastrophe, les vignerons français font preuve d’une remarquable résilience. Ils inventent de nouvelles techniques de culture, importent des plants américains résistants au phylloxéra, et apprennent à vivre avec ce nouvel ennemi. La reconstruction est lente et douloureuse, mais elle est aussi marquée par l’innovation et la modernisation des méthodes de production.

De nouvelles techniques de vinification apparaissent, des cépages hybrides sont développés, et le marché du vin se transforme progressivement. La France, après avoir subi une épreuve terrible, retrouve peu à peu sa place sur la scène internationale, mais cette renaissance est teintée d’une nouvelle réalité, plus industrielle et plus pragmatique.

L’Ombre des Affaires et la Spéculation

Mais l’histoire du vin ne se limite pas à la simple production et à la commercialisation. Elle est aussi marquée par l’ombre des affaires, des combines et des spéculations financières. Le marché du vin, juteux et lucratif, attire les spéculateurs et les financiers sans scrupules, qui n’hésitent pas à manipuler les prix, à créer des fausses pénuries et à profiter de la vulnérabilité des petits vignerons.

Des fortunes colossales sont construites et détruites au rythme des fluctuations du marché, tandis que les petits producteurs se retrouvent souvent à la merci des grands négociants et des banques. L’histoire du vin français est aussi une histoire de luttes de pouvoir, d’intrigues et de trahisons, un véritable roman noir où l’argent et le vin se mêlent dans un cocktail explosif.

Le crépuscule tombe sur les vignobles. Les dernières lueurs du soleil colorent le ciel d’une palette de rouges et d’or, reflétant la complexité d’une histoire riche en succès et en épreuves. Le marché du vin, théâtre d’ambitions démesurées et de drames humains, continue de façonner le paysage économique et culturel de la France. L’héritage des générations passées, leurs triomphes et leurs sacrifices, résonnent encore aujourd’hui dans chaque bouteille, un testament silencieux à la passion, à la persévérance et à la force indomptable de l’esprit humain.