Paris, 1750. La capitale, un bouillonnement d’idées, une ruche d’écrivains, d’imprimeurs clandestins, et de colporteurs dissimulant sous leurs manteaux des pamphlets aux titres incendiaires. Dans les salons dorés de Versailles, on tremblait. On ne craignait ni les armées étrangères, ni les complots nobiliaires, mais bien ces quelques feuilles imprimées à la hâte, ces vers satiriques qui, jour après jour, érodaient l’autorité royale comme l’eau use la pierre. Le Roi Soleil était mort, mais son héritage, la monarchie absolue, était plus que jamais menacée par cette encre rebelle.

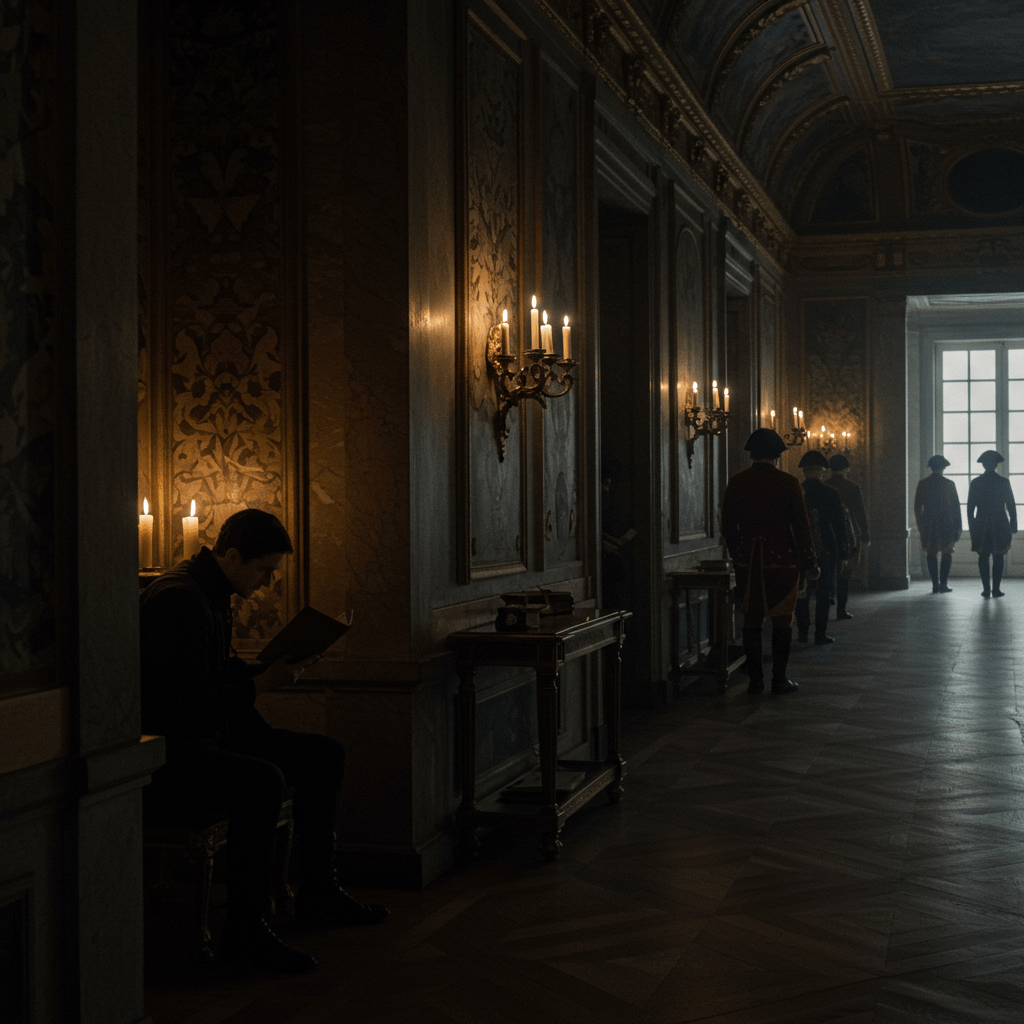

Au cœur de cette lutte silencieuse, une armée invisible : la Police des Livres. Des hommes de l’ombre, recrutés parmi les anciens libraires, les espions repentis, et les indicateurs de bas étage, tous dévoués, corps et âme, à la cause du Roi. Leur mission : traquer, saisir, et réduire au silence toute voix discordante. Une tâche ingrate, mais essentielle, car, comme le murmurait le Lieutenant Général de Police, “un pamphlet est plus dangereux qu’une escouade de dragons”.

La Traque aux Imprimeurs Clandestins

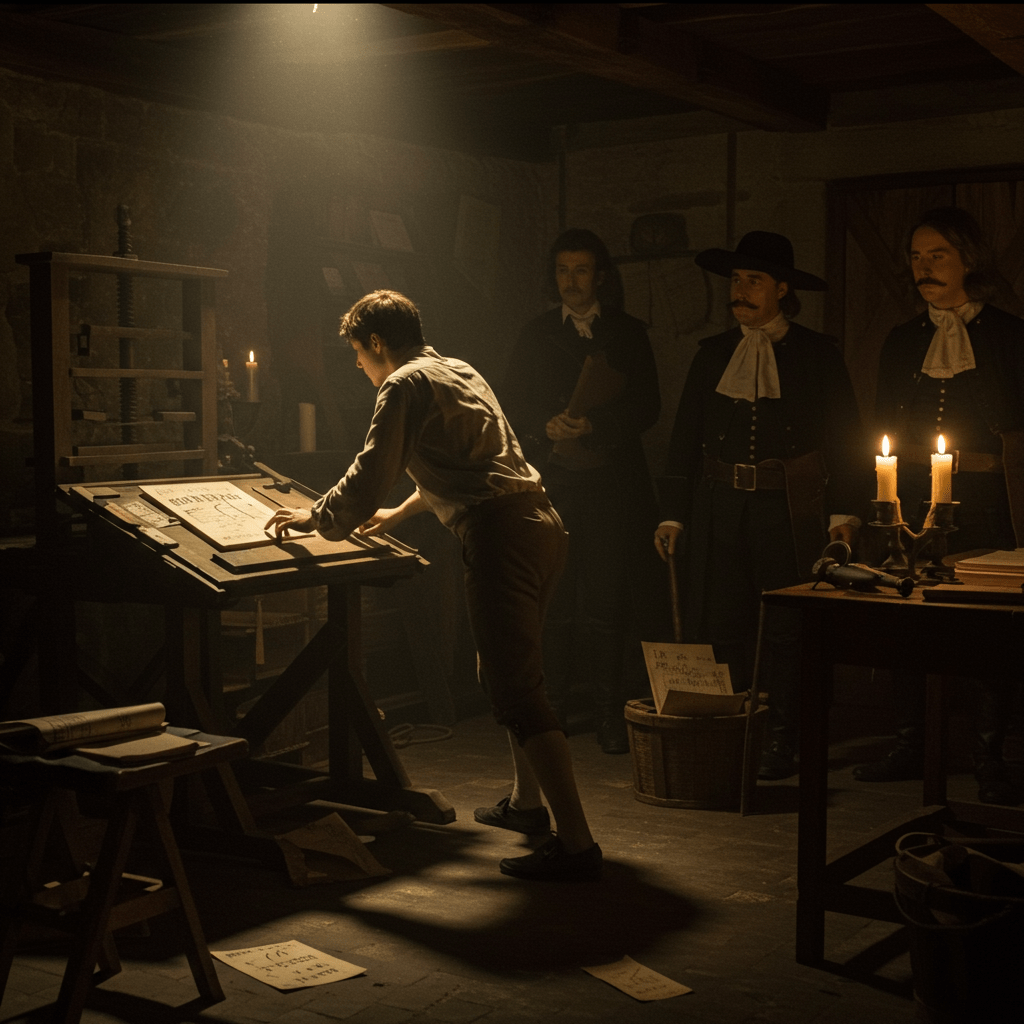

Le quartier du Marais, avec ses ruelles tortueuses et ses maisons à colombages, était un véritable labyrinthe où les imprimeurs clandestins se dissimulaient. L’inspecteur Dubois, un homme à la carrure massive et au regard perçant, connaissait les lieux comme sa poche. Il avait passé des années à démanteler des ateliers illégaux, à arrêter des typographes et à confisquer des presses. Mais à chaque fois, de nouvelles imprimeries surgissaient, plus audacieuses, plus insaisissables.

“Vous avez des informations sur l’imprimerie de la rue des Rosiers, Jean?” demanda Dubois à son informateur, un vieil homme aux allures misérables, tapi dans l’ombre d’une porte cochère.

“On murmure qu’ils impriment un pamphlet particulièrement virulent contre la Pompadour, Inspecteur. On parle de corruption, de dépenses excessives… des choses qui pourraient échauffer les esprits.”

“La Pompadour… Encore elle! Ces calomnies sont intolérables. Nous devons agir vite. Préparez-vous, Jean. Cette nuit, nous ferons une descente.”

La nuit venue, sous un ciel d’encre, Dubois et ses hommes encerclèrent l’imprimerie. La porte fut enfoncée à coups de hache. À l’intérieur, des typographes, surpris en plein travail, tentèrent de s’enfuir, mais furent rapidement maîtrisés. La presse, encore chaude, crachait les derniers exemplaires du pamphlet incriminé. Dubois, le visage sombre, ramassa une feuille. Il lut à voix basse les premiers vers : “Ô France, autrefois si fière, te voilà soumise aux caprices d’une courtisane…”. Sa main se serra sur le papier. Cette fois, la sentence serait exemplaire.

Les Salons, Foyers de la Pensée Subversive

Si les imprimeries clandestines étaient le bras armé de la contestation, les salons étaient son cœur battant. Des lieux de sociabilité raffinée où les idées nouvelles circulaient librement, sous le couvert de la conversation et de la galanterie. Madame de Rohan, une femme d’esprit à la beauté fanée, tenait l’un des salons les plus prisés de Paris. Philosophes, écrivains, et même quelques nobles en rupture de ban, s’y retrouvaient pour discuter de politique, de religion, et des maux de la société.

L’inspecteur Lemaire, un homme élégant et discret, était chargé de surveiller ces réunions subversives. Il se faisait passer pour un amateur d’art, un collectionneur de curiosités, et écoutait attentivement les conversations, notant mentalement les noms des participants et les idées les plus audacieuses.

Un soir, alors que la conversation s’animait autour des écrits de Voltaire, Lemaire entendit un jeune homme, le Marquis de Valois, s’exclamer : “La monarchie absolue est une aberration! Le peuple a le droit de choisir ses représentants! Il est temps de renverser cet ordre injuste!”

Lemaire sentit un frisson le parcourir. Ces paroles étaient séditieuses, dangereuses. Il devait agir avec prudence. Il savait que Madame de Rohan protégeait ses invités. Il lui faudrait des preuves irréfutables pour justifier une arrestation.

Le lendemain, Lemaire fit perquisitionner le domicile du Marquis de Valois. On y découvrit des exemplaires interdits de l’Encyclopédie, ainsi qu’une correspondance compromettante avec des philosophes radicaux. Le Marquis fut arrêté et emprisonné à la Bastille. Madame de Rohan, furieuse, jura de se venger. La guerre entre la Police des Livres et les salons était déclarée.

Le Pouvoir des Chansonniers

La censure royale ne s’attaquait pas seulement aux livres et aux pamphlets. Elle s’étendait également aux chansons, aux poèmes satiriques, et à toutes les formes d’expression populaire. Les chansonniers, ces troubadours des temps modernes, étaient particulièrement redoutés par le pouvoir. Leurs vers, souvent anonymes, se répandaient comme une traînée de poudre dans les rues de Paris, moquant le Roi, la Cour, et les injustices de la société.

L’inspecteur Moreau, un homme taciturne et obstiné, était chargé de traquer ces poètes subversifs. Il fréquentait les cabarets, les guinguettes, et les places publiques, écoutant attentivement les chants et les rimes. Il avait une mémoire prodigieuse et pouvait reconnaître un vers satirique entre mille.

Un soir, dans un cabaret du faubourg Saint-Antoine, Moreau entendit un jeune homme chanter une chanson particulièrement virulente contre le Roi. Les paroles étaient crues, directes, et faisaient allusion à la liaison du monarque avec une célèbre actrice.

“Qui a écrit cette chanson?” demanda Moreau au tavernier, d’une voix menaçante.

“Je ne sais pas, Monsieur l’Inspecteur. C’est un jeune homme qui vient parfois chanter ici. Il ne donne jamais son nom.”

Moreau fit surveiller le cabaret. Quelques jours plus tard, le jeune chansonnier revint. Moreau l’arrêta et le conduisit à la prison de la Conciergerie. Le jeune homme, terrorisé, avoua avoir composé la chanson. Il fut condamné à plusieurs mois de prison. Mais ses vers, déjà gravés dans la mémoire du peuple, continuaient de résonner dans les rues de Paris.

Le Dénouement

La Police des Livres, malgré ses efforts, ne parvint jamais à étouffer complètement la voix de la contestation. Les pamphlets, les chansons, et les idées nouvelles continuaient de circuler, nourrissant le mécontentement populaire. La Révolution Française, qui éclata quelques décennies plus tard, fut en partie le résultat de cette lutte acharnée entre le pouvoir et la liberté d’expression. Les hommes de l’ombre, les inspecteurs, les indicateurs, tous ceux qui avaient servi la Police des Livres, furent balayés par le vent de l’histoire. Leurs noms tombèrent dans l’oubli, mais leur action, aussi sombre et controversée soit-elle, témoigne de la puissance des mots et de la difficulté de les contrôler.

L’encre, plus forte que l’épée, avait fini par triompher. Versailles, autrefois le symbole de la toute-puissance royale, n’était plus qu’un souvenir, un décor grandiose et désuet. Le peuple, enfin libre de s’exprimer, écrivait sa propre histoire.