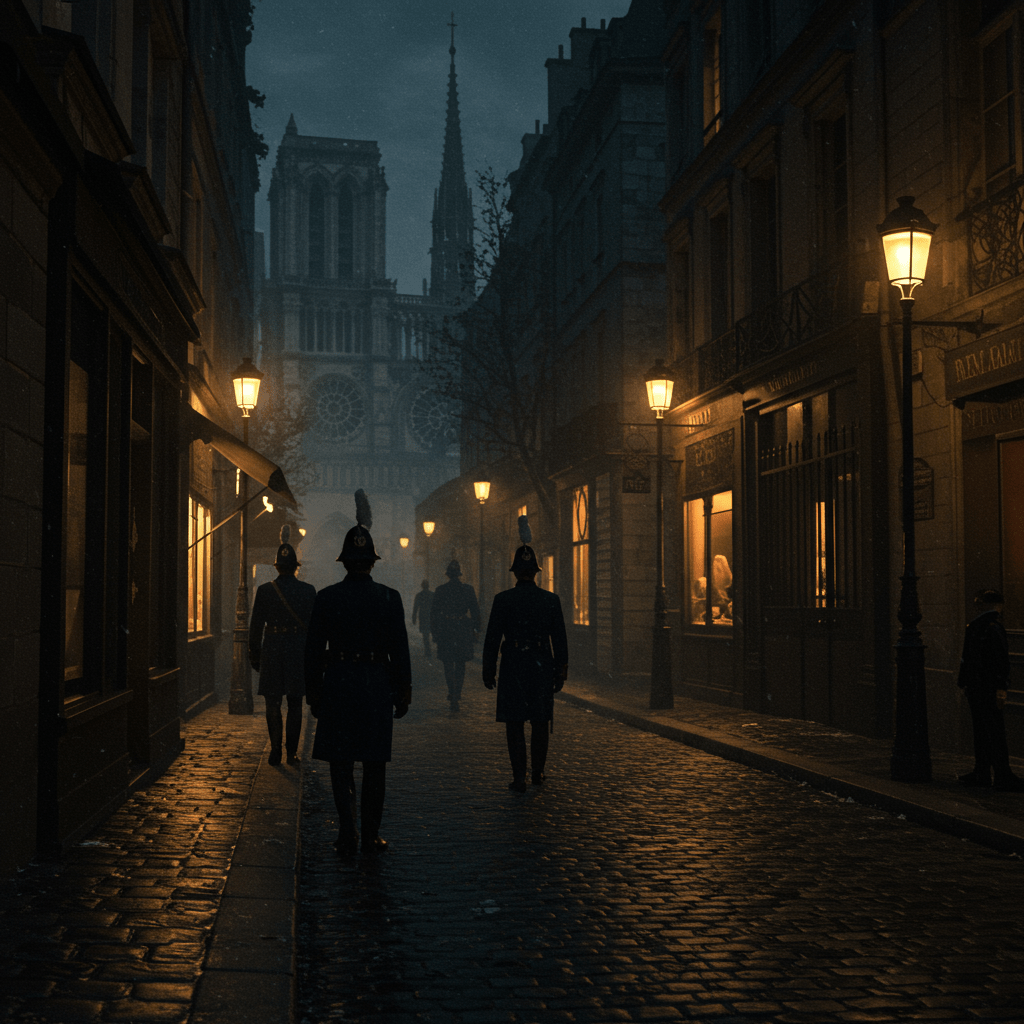

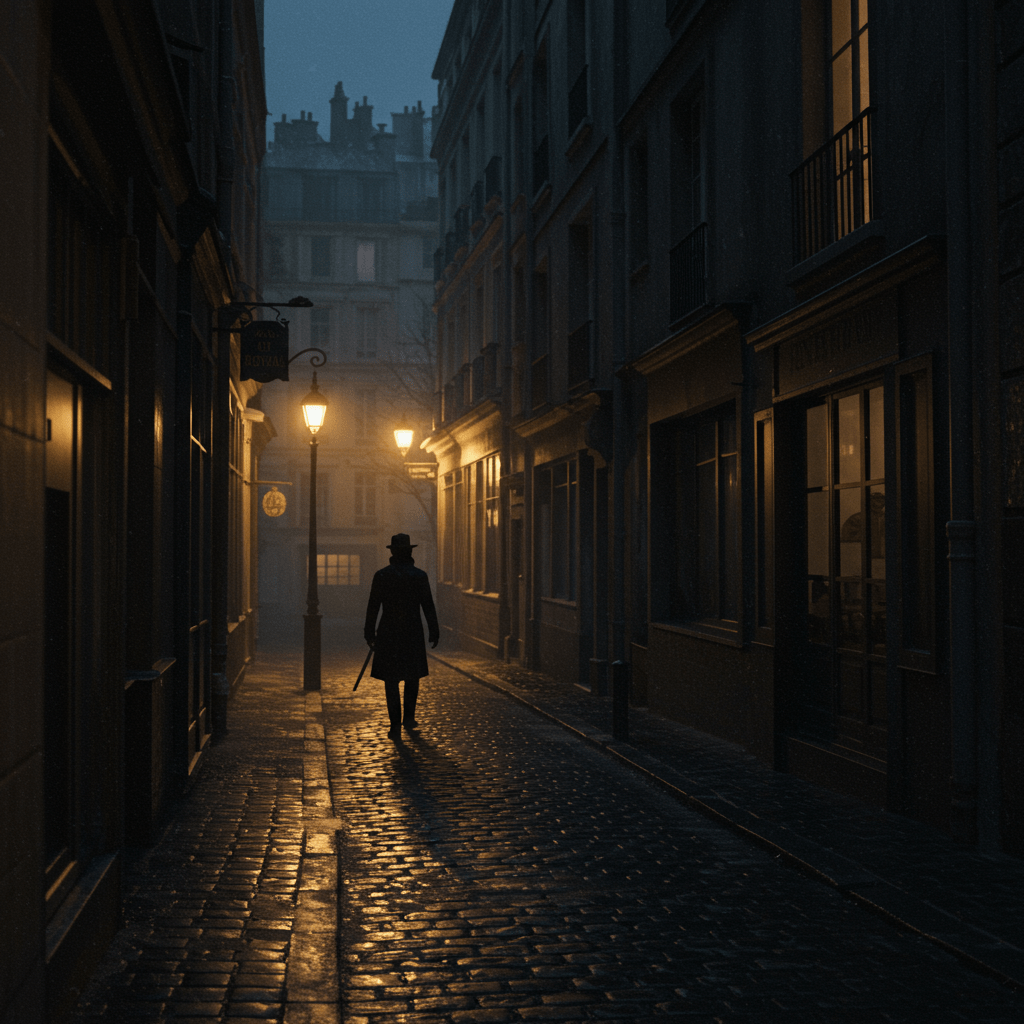

Paris, 1830. L’air vibre d’une tension palpable, un mélange d’anticipation et de crainte. Les pavés, noircis par la pluie récente, reflètent faiblement la lumière hésitante des lanternes à huile. Dans les ruelles étroites et tortueuses, là où les ombres dansent et se contorsionnent, se tapit un monde secret, un monde de complots murmurés, de passions cachées et de dangers imminents. Et au milieu de ce labyrinthe urbain, veillant sur l’ordre fragile de la capitale, se dresse le Guet Royal. Plus qu’une simple force de police, il est un symbole, une présence constante, tantôt rassurante, tantôt menaçante, un acteur silencieux dans le grand théâtre parisien. Mais qui se souvient vraiment de ses hommes, de leurs peurs, de leurs espoirs, de leurs dilemmes moraux ? Qui raconte leurs histoires ?

Le vent froid siffle entre les bâtiments, emportant avec lui des bribes de conversations, des rires étouffés et des soupirs mélancoliques. Au café Procope, les intellectuels dissertent sur la liberté et la révolution, tandis que, non loin de là, dans les bas-fonds de la ville, les misérables luttent pour survivre, jour après jour. Entre ces deux mondes, le Guet Royal navigue, pris dans un tourbillon d’événements qui le dépassent souvent. Il est le rempart contre le chaos, mais aussi, parfois, l’instrument de l’oppression. Son rôle est ambigu, sa loyauté incertaine. Et c’est précisément dans cette ambiguïté que réside son intérêt, son mystère. Car le Guet Royal, contrairement à ce que l’on pourrait croire, est bien plus qu’un simple corps de métier. Il est un personnage à part entière, un protagoniste oublié des récits parisiens, dont l’histoire mérite d’être contée.

L’Ombre de la Bastille

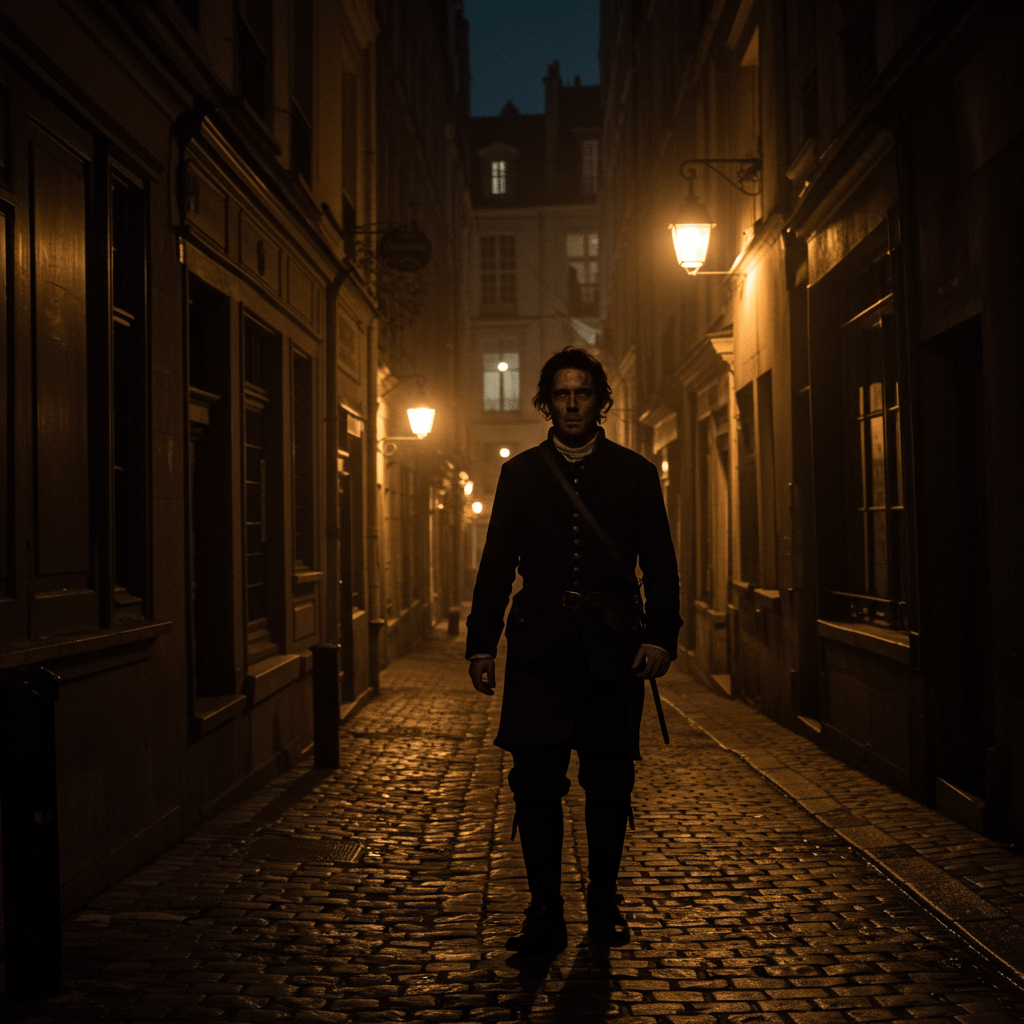

Jean-Baptiste, sergent au Guet Royal, serre les poings. La Bastille, symbole de l’ancien régime, se dresse devant lui, imposante et menaçante, même après sa destruction. Il se souvient des récits de son grand-père, qui avait été geôlier dans cette prison. Des récits d’injustice, de souffrance et de secrets enfouis. Des secrets que Jean-Baptiste sent peser sur ses épaules, comme un fardeau invisible. “Sergent! Vous rêvassez encore?” La voix rauque du capitaine Dubois le sort de ses pensées. “Nous devons patrouiller. La tension monte dans la ville. Les révolutionnaires s’agitent.” Jean-Baptiste acquiesce, mais son esprit est ailleurs. Il se demande si le Guet Royal est vraiment du côté du peuple, ou s’il est simplement un outil entre les mains du roi. Un outil qui, comme la Bastille, pourrait un jour être détruit.

“Capitaine,” demande Jean-Baptiste, hésitant, “croyez-vous que nous faisons ce qu’il faut?” Dubois le regarde, les yeux plissés. “Notre devoir est de maintenir l’ordre, sergent. C’est tout. Ne vous posez pas trop de questions. Cela pourrait vous attirer des ennuis.” Jean-Baptiste serre les dents. Il sait que Dubois a raison, mais il ne peut s’empêcher de douter. Il a vu trop de choses, trop d’injustices. Il a entendu les cris des innocents, les supplications des opprimés. Et il se demande si le silence du Guet Royal ne le rend pas complice de ces atrocités. La nuit tombe sur Paris, enveloppant la ville dans un voile d’obscurité. Jean-Baptiste et Dubois reprennent leur patrouille, leurs pas résonnant sur les pavés froids. Mais dans le cœur de Jean-Baptiste, une tempête gronde, une tempête de doutes et de remords.

Le Secret de la Rue Saint-Antoine

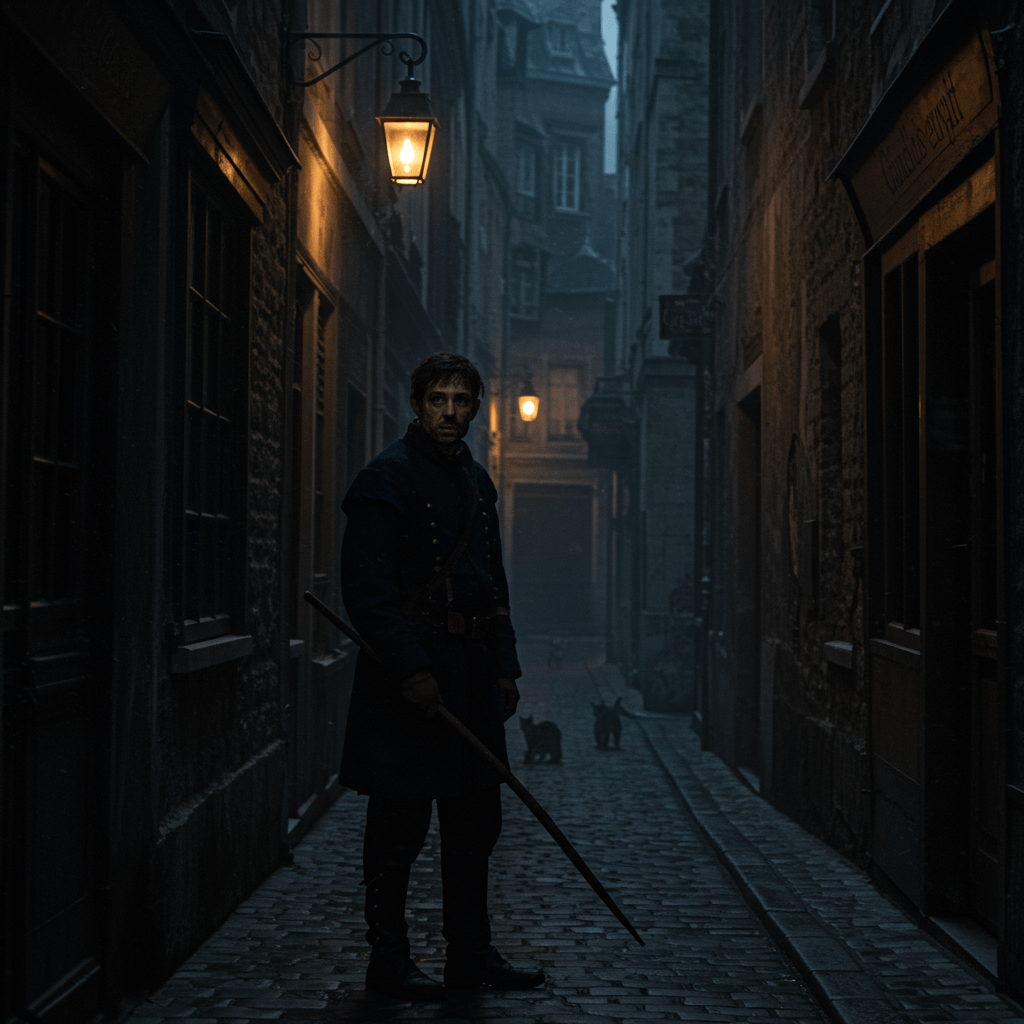

Une rumeur court dans les bas-fonds : une société secrète se réunit dans un immeuble délabré de la rue Saint-Antoine. On parle de complots, de conspirations et de projets de renversement du pouvoir. Le capitaine Dubois ordonne à Jean-Baptiste d’infiltrer la société et de découvrir leurs plans. Jean-Baptiste hésite. Il sait que cette mission est dangereuse, qu’elle pourrait lui coûter la vie. Mais il sait aussi que c’est son devoir. Il accepte donc, le cœur lourd, et se prépare à plonger dans les profondeurs de la clandestinité. Il revêt des vêtements usés, se laisse pousser la barbe et apprend les codes et les mots de passe de la société. Il devient un autre homme, un homme du peuple, un homme de l’ombre.

Une nuit, il se présente à la porte de l’immeuble délabré. Un homme à l’air méfiant lui demande son nom et son mot de passe. Jean-Baptiste répond correctement, et la porte s’ouvre, le laissant pénétrer dans un monde obscur et mystérieux. À l’intérieur, des hommes et des femmes, tous vêtus de noir, sont assis autour d’une table, discutant à voix basse. Jean-Baptiste s’assoit à une table à l’écart et écoute attentivement. Il apprend que la société s’appelle “Les Fils de la Liberté” et qu’elle a pour but de renverser le roi et d’instaurer une république. Il apprend aussi qu’ils ont un plan secret, un plan audacieux et dangereux, qui pourrait bien faire basculer Paris dans le chaos. Jean-Baptiste est tiraillé. Il comprend les motivations des Fils de la Liberté, il partage leur désir de justice et de liberté. Mais il est aussi un sergent du Guet Royal, et son devoir est de maintenir l’ordre. Que doit-il faire ? Trahir ses convictions ou trahir son serment ?

Le Bal des Illusions

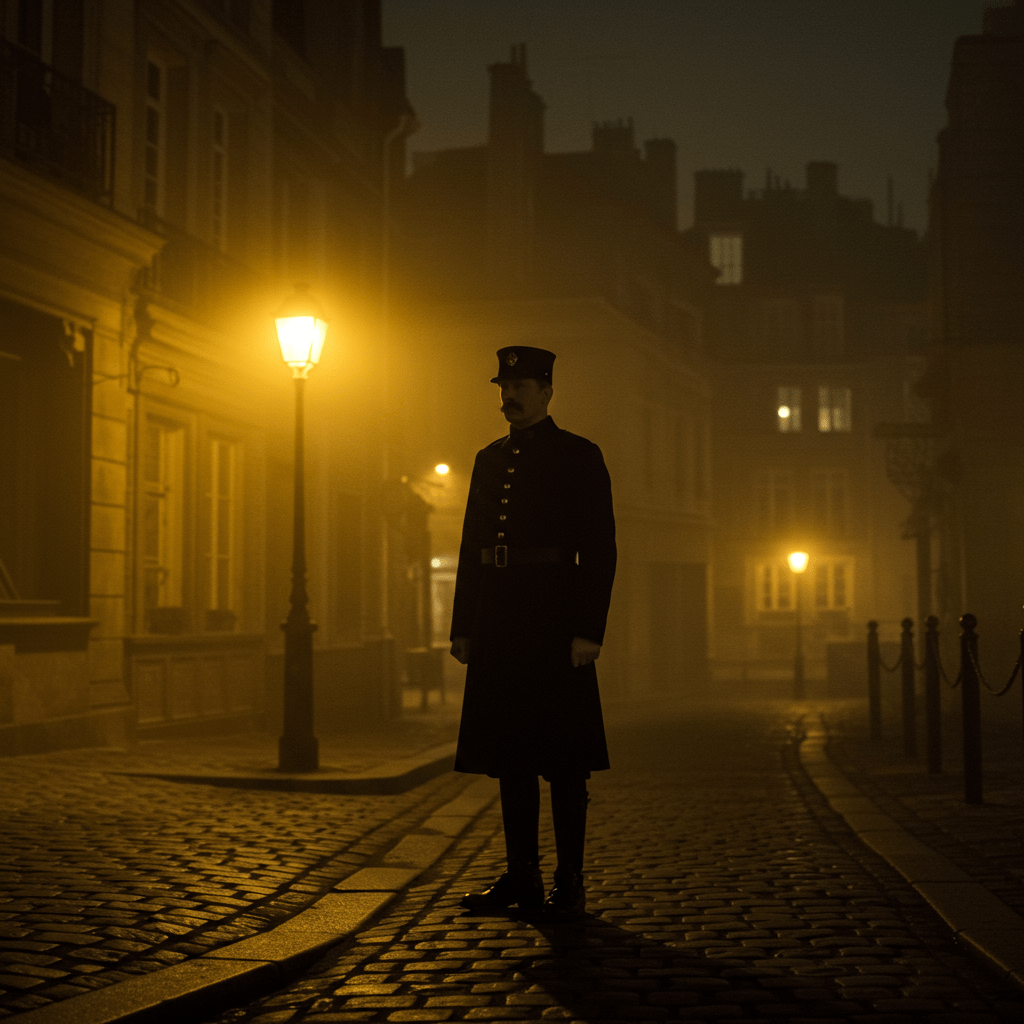

Le temps presse. Jean-Baptiste doit prendre une décision. Il décide de gagner la confiance des Fils de la Liberté, afin d’en apprendre davantage sur leur plan et de les empêcher de le mettre à exécution. Il se fait passer pour un révolutionnaire convaincu, un homme prêt à tout pour la cause. Il participe à leurs réunions, écoute leurs discours enflammés et les aide à préparer leur insurrection. Il devient un membre à part entière de la société, un héros aux yeux de ses camarades. Mais à chaque pas qu’il fait dans cette voie, il s’éloigne un peu plus de son ancienne vie, de ses anciennes valeurs. Il se perd dans un labyrinthe de mensonges et de faux-semblants, et il a peur de ne jamais pouvoir en sortir.

Un soir, les Fils de la Liberté organisent un bal secret dans un hôtel particulier abandonné. C’est l’occasion pour eux de se rencontrer, de se divertir et de préparer les derniers détails de leur plan. Jean-Baptiste est présent, bien sûr. Il danse avec les femmes, boit du vin et rit avec les hommes. Il se sent presque chez lui, presque comme un membre de la famille. Mais au fond de lui, il sait que tout cela n’est qu’une illusion, un jeu dangereux qui pourrait se terminer de manière tragique. Soudain, la porte s’ouvre en fracas et des soldats du Guet Royal font irruption dans la salle. Le capitaine Dubois est à leur tête, le visage sombre et menaçant. “Tout le monde à terre! Vous êtes tous en état d’arrestation!” Jean-Baptiste est pétrifié. Il comprend qu’il a été démasqué, que son double jeu a été découvert. Il regarde Dubois, les yeux remplis de désespoir. “Capitaine,” balbutie-t-il, “je peux tout vous expliquer…” Dubois le regarde avec mépris. “Vous êtes un traître, sergent. Un traître à la couronne et à la patrie.”

Le Jugement de la Place de Grève

Jean-Baptiste est emprisonné dans les cachots de la Conciergerie, en attendant son jugement. Il est accusé de trahison, de conspiration et de rébellion. Il sait qu’il risque la peine de mort. Il se prépare au pire, se résignant à son sort. Mais au fond de lui, il espère encore un miracle, un signe de rédemption. Pendant son procès, il se défend avec courage et conviction. Il explique son double jeu, ses motivations, ses doutes. Il plaide coupable, mais il demande la clémence du tribunal. Il affirme qu’il a agi par conviction, par amour de la justice et de la liberté. Mais ses arguments ne convainquent pas les juges. Ils le condamnent à mort. Il sera guillotiné sur la place de Grève, devant une foule immense et hostile.

Le jour de son exécution, Jean-Baptiste est conduit sur la place de Grève, les mains liées et la tête haute. Il regarde la foule, les visages haineux, les regards accusateurs. Il ne ressent aucune peur, aucune colère. Seulement une profonde tristesse. Il sait qu’il va mourir, mais il sait aussi qu’il a fait ce qu’il croyait juste. Il a suivi son cœur, il a écouté sa conscience. Et c’est tout ce qui compte. Il monte sur l’échafaud, se place sous la guillotine et ferme les yeux. Il attend le couperet, le moment fatidique. Mais au lieu de la lame froide, il entend une voix, une voix qu’il connaît bien. “Arrêtez! Arrêtez tout!” C’est le capitaine Dubois, qui se fraye un chemin à travers la foule. Il brandit un parchemin, le sceau royal bien visible. “J’ai une grâce! Une grâce du roi pour Jean-Baptiste!” La foule murmure, incrédule. Les juges sont stupéfaits. Jean-Baptiste ouvre les yeux, les larmes aux yeux. Il est sauvé. Il est libre.

Le roi, ayant entendu l’histoire de Jean-Baptiste, a été touché par son courage et sa loyauté. Il a compris que Jean-Baptiste n’était pas un traître, mais un patriote, un homme qui avait agi par amour de son pays. Il a donc décidé de lui accorder sa grâce et de le réintégrer dans le Guet Royal. Jean-Baptiste est revenu à son poste, mais il n’était plus le même homme. Il avait vu l’ombre, il avait goûté à l’amertume de la trahison. Il était devenu plus sage, plus juste, plus humain. Et il a continué à servir le Guet Royal, non pas comme un simple soldat, mais comme un gardien de l’ordre, un protecteur du peuple, un protagoniste oublié des récits parisiens.

Ainsi, l’histoire de Jean-Baptiste, sergent du Guet Royal, nous rappelle que même dans les périodes les plus sombres, il existe toujours des hommes et des femmes prêts à se battre pour leurs convictions, à risquer leur vie pour la justice et la liberté. Des hommes et des femmes dont les histoires, trop souvent oubliées, méritent d’être contées et transmises aux générations futures. Car c’est dans ces histoires que réside l’âme de Paris, l’âme de la France.