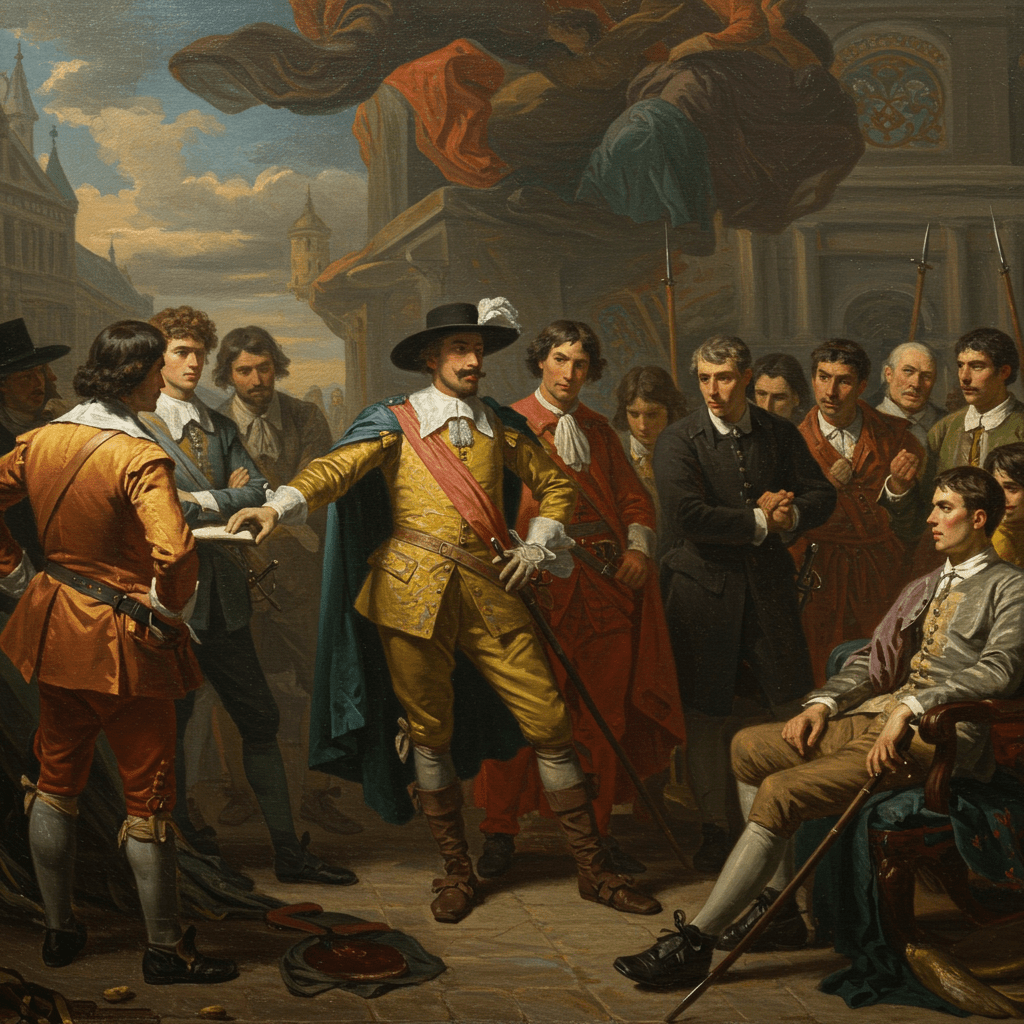

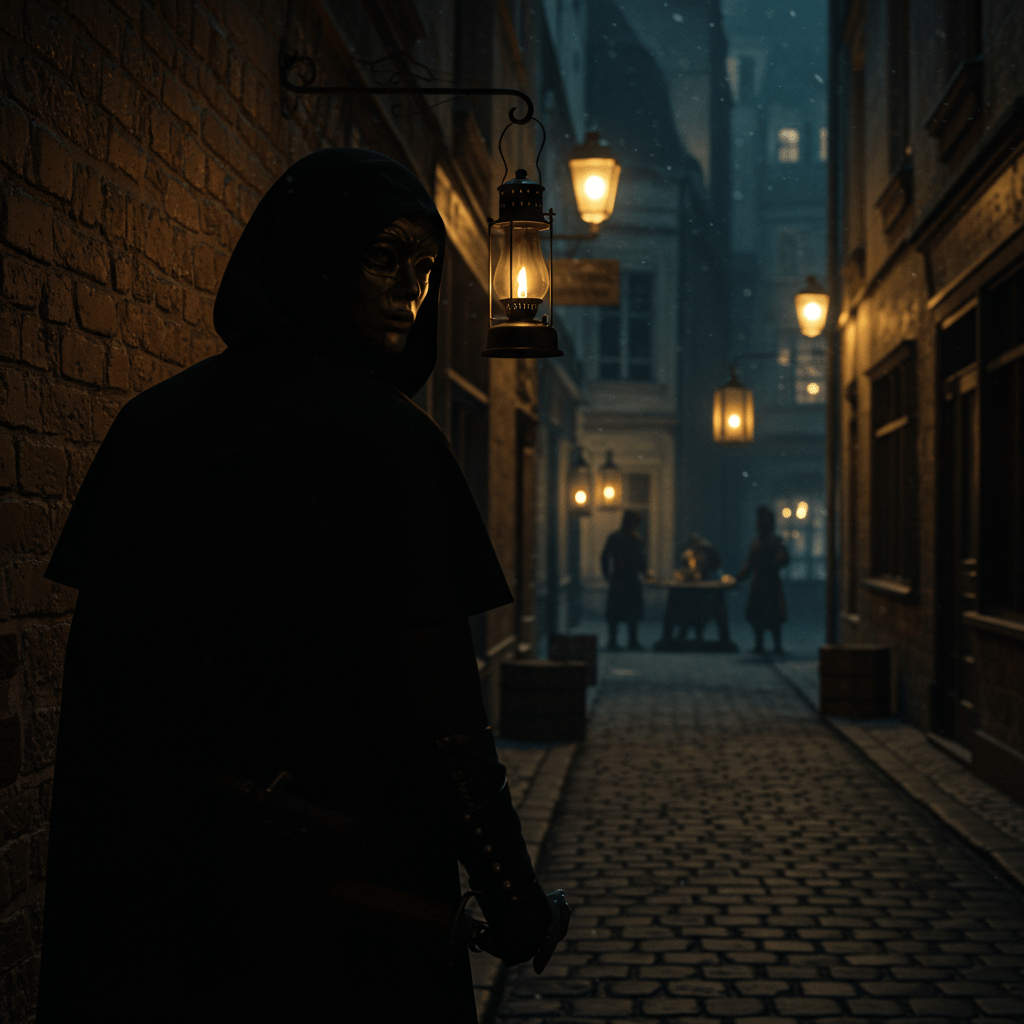

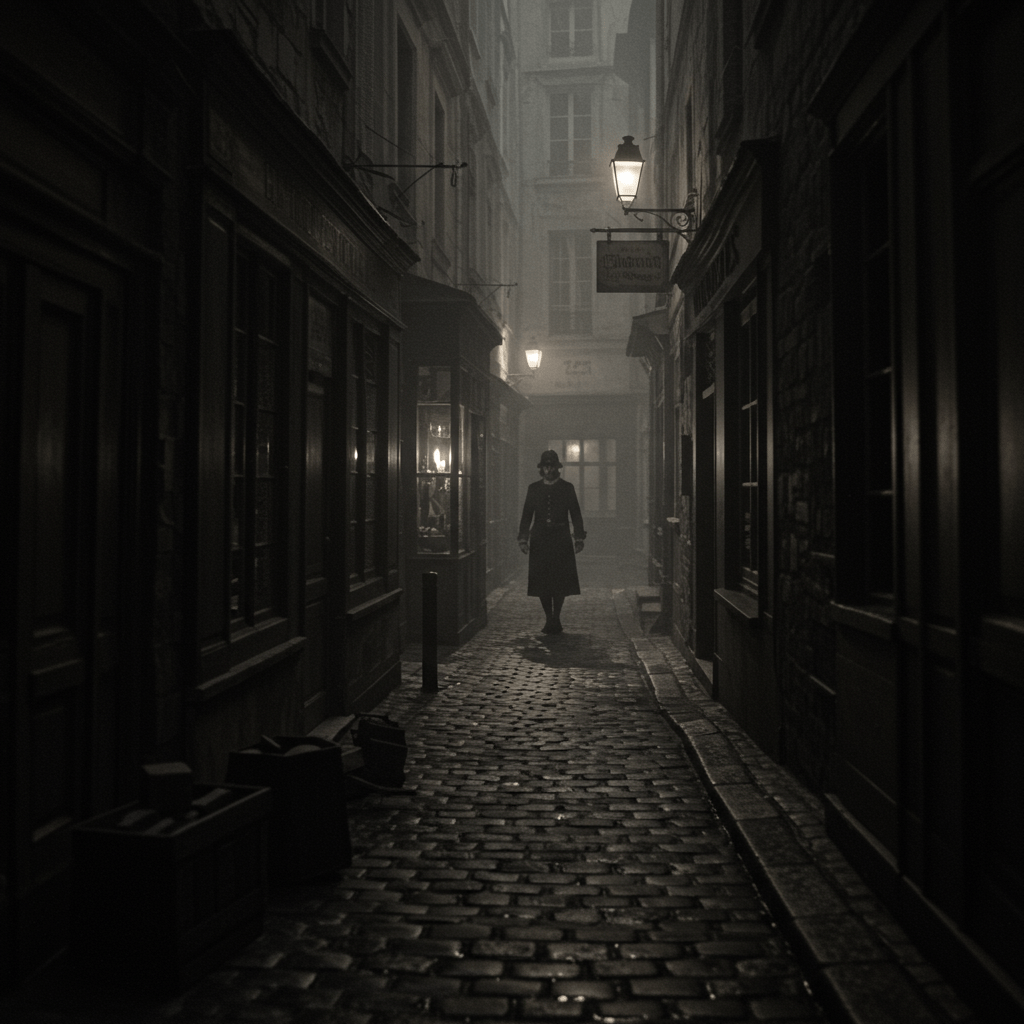

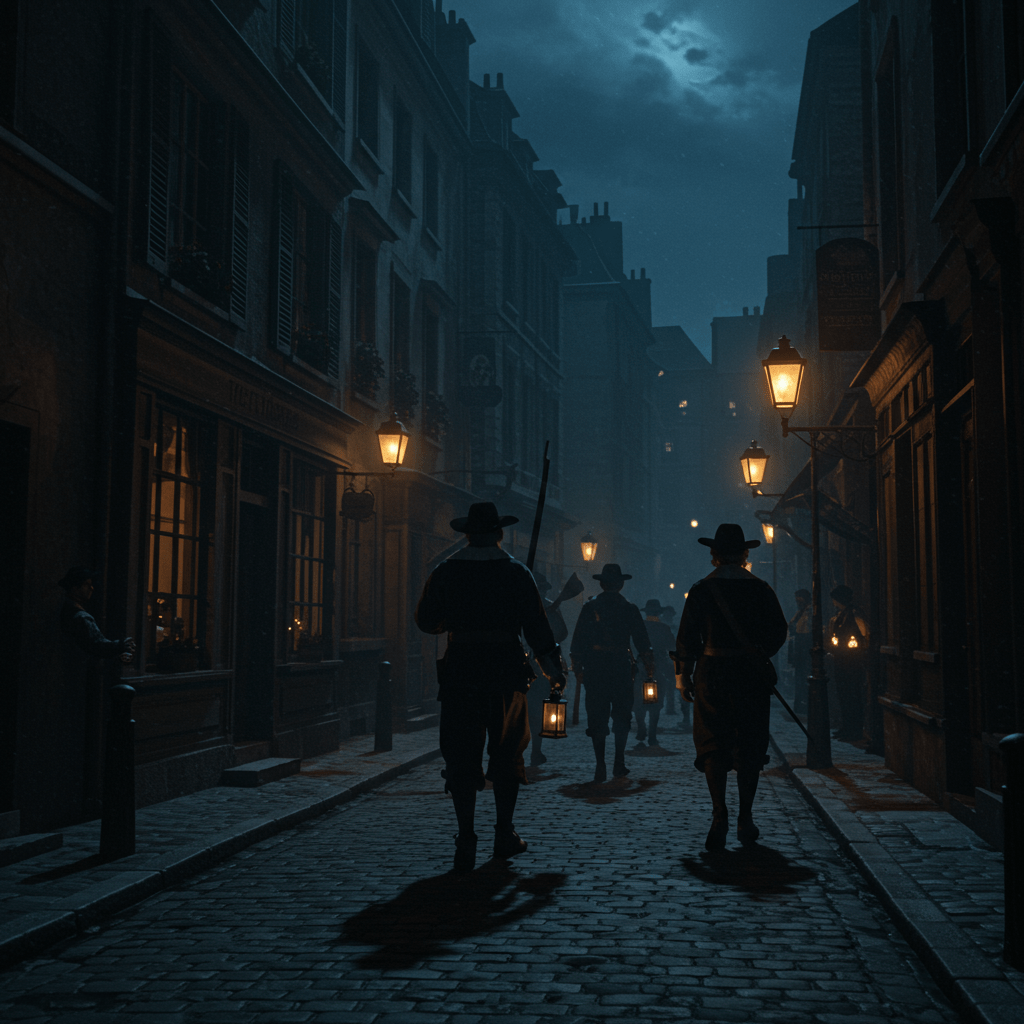

Paris, sous le règne du Roi Soleil. L’air est lourd du parfum des poudres et des intrigues. Dans les ruelles sombres, derrière les façades majestueuses du Louvre et de Versailles, une autre cour se tient, une cour de murmures et d’ombres. Ce n’est pas la cour des nobles et des courtisanes, mais celle de la police royale, dont les agents, tel des spectres, hantent les confessionnaux, les salons et même les alcôves, à l’écoute des âmes, au service de Sa Majesté Louis XIV. Le roi, pieux et absolu, voit dans la religion non seulement un devoir, mais un instrument de contrôle, et la police, son bras armé, s’immisce avec une efficacité redoutable dans les affaires de conscience.

Et c’est dans cette atmosphère d’omniprésence que notre récit prend racine, une histoire d’amour interdit, de foi ébranlée et de secrets d’État, où les murs ont des oreilles et les prières, un écho inattendu.

L’Ombre du Confessionnal

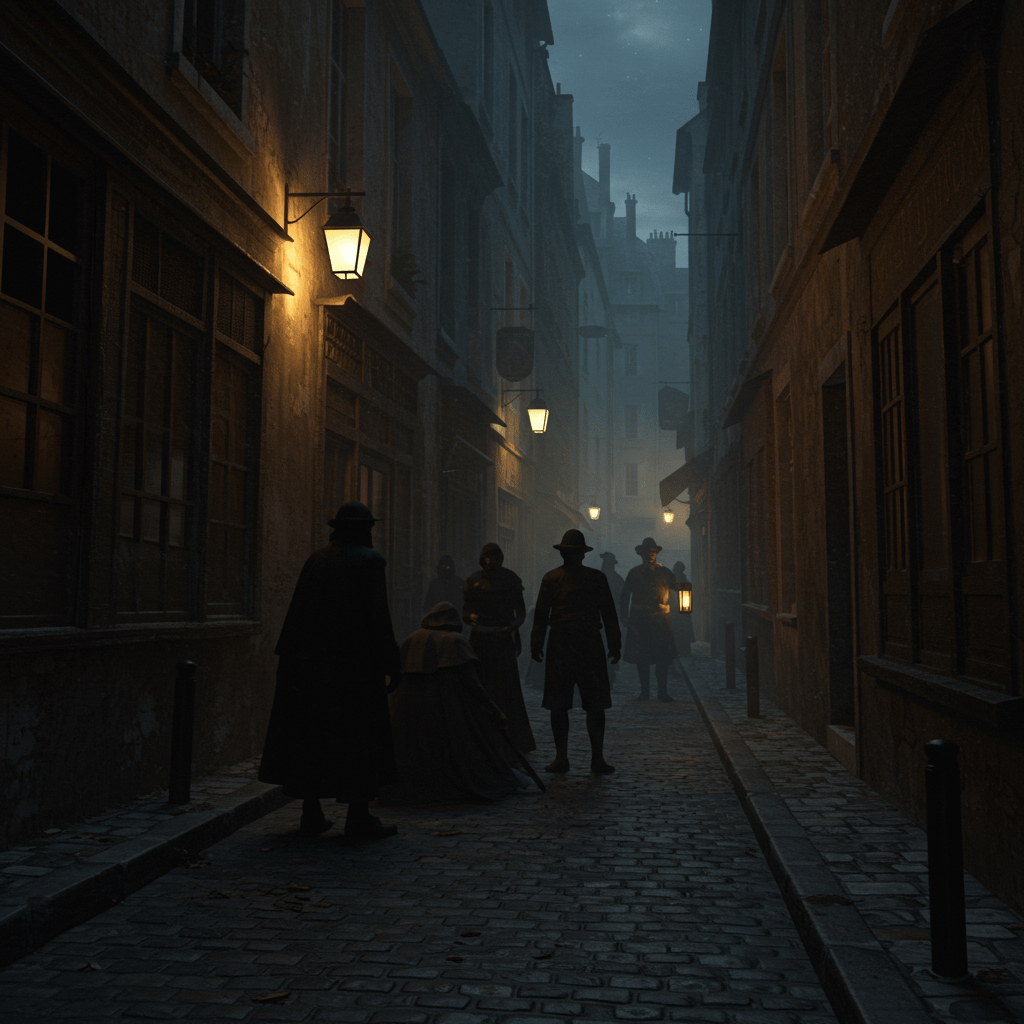

Le Père Armand, un homme au visage ascétique et au regard perçant, officie dans la petite église Saint-Germain-des-Prés. Chaque jour, il entend des confessions, des péchés véniels aux fautes les plus graves. Mais depuis quelques mois, une ombre plane sur son ministère. Un de ses paroissiens, Monsieur Dubois, un homme affable et discret, s’est révélé être un agent de la police royale. Dubois, sous le prétexte d’une profonde dévotion, assiste à toutes les messes, observe les fidèles et, surtout, écoute les confessions.

Un soir, une jeune femme, nommée Élise, entre dans le confessionnal. Sa voix est tremblante, ses mots hésitants. Elle avoue son amour pour un huguenot, un amour interdit par les édits royaux. Le Père Armand, déchiré entre son devoir religieux et sa loyauté envers le roi, lui conseille la prudence et la prière. Mais Dubois, caché dans l’ombre, a tout entendu.

« Ah, la foi et l’amour… de puissants leviers, n’est-ce pas, mon Père ? » murmure Dubois, en quittant l’église, un sourire sinistre aux lèvres. Le sort d’Élise est désormais entre les mains de la police.

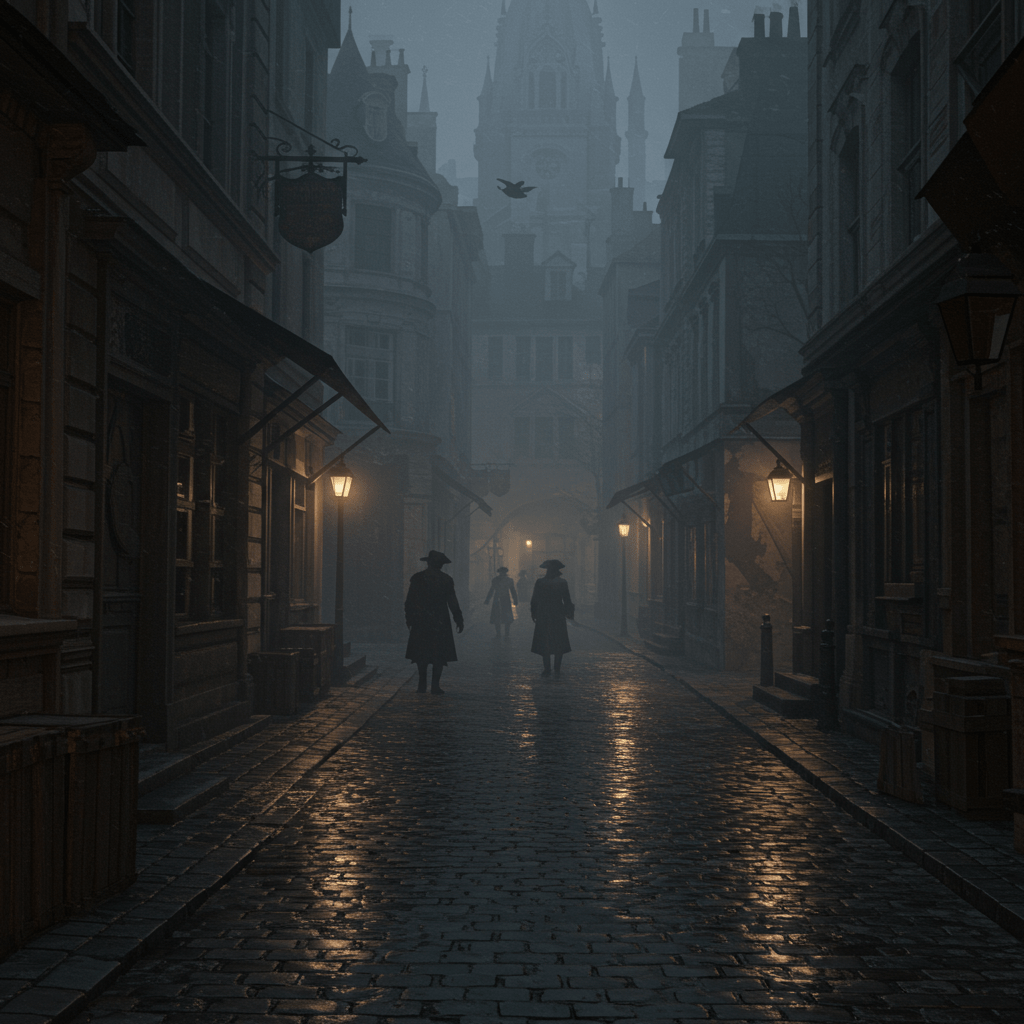

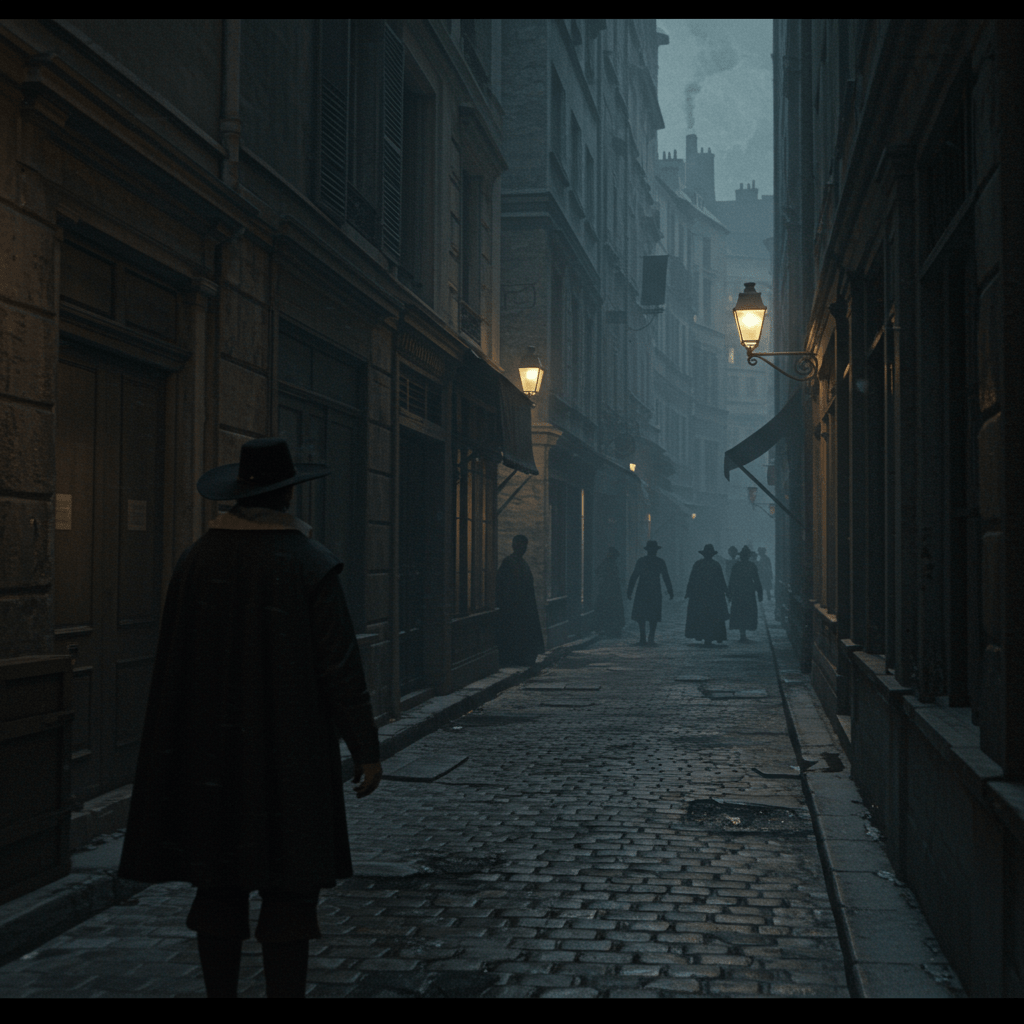

Le Salon des Dissidents

Le salon de Madame de Valois, une veuve fortunée et influente, est un lieu de rencontre pour les esprits éclairés. On y discute de philosophie, de littérature, mais aussi, à voix basse, des injustices du régime et des persécutions religieuses. Parmi les habitués, on compte des jansénistes, des huguenots et même quelques libertins, tous unis par une soif de liberté et une méfiance envers le pouvoir royal.

Mais ce que ces beaux esprits ignorent, c’est que le salon de Madame de Valois est truffé d’espions. Des agents de la police, déguisés en domestiques, en musiciens ou en simples invités, écoutent les conversations, notent les noms et rapportent les propos séditieux. L’un d’eux, un certain Monsieur Le Roux, est particulièrement zélé. Il a réussi à gagner la confiance de Madame de Valois et à devenir son confident.

Une nuit, lors d’une discussion animée sur la révocation de l’Édit de Nantes, un jeune homme, Antoine, s’emporte et critique ouvertement le roi. Le Roux, feignant l’indignation, le réprimande publiquement. Mais le lendemain, Antoine est arrêté et emprisonné à la Bastille. Madame de Valois, horrifiée, comprend qu’elle a été trahie.

« Le royaume est devenu une prison, et nos âmes, des proies », déplore-t-elle, en versant une larme amère.

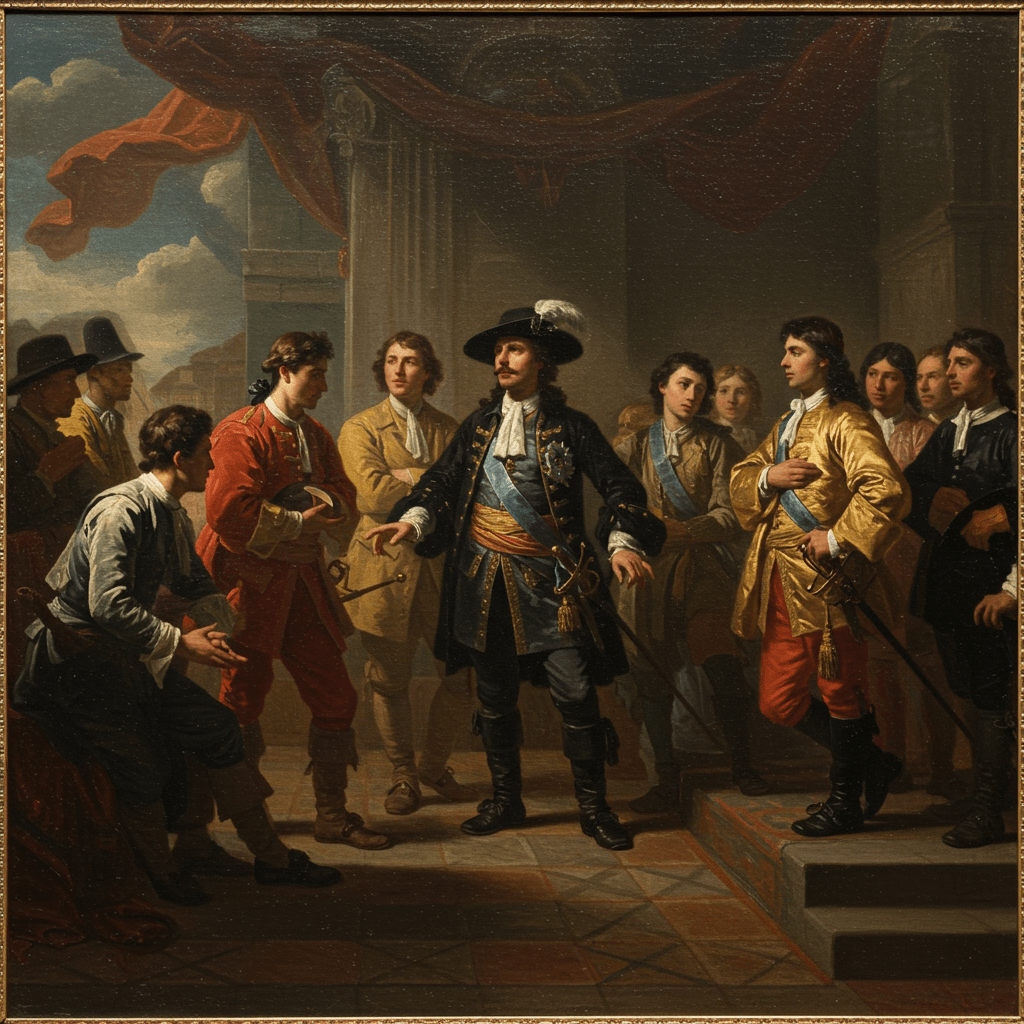

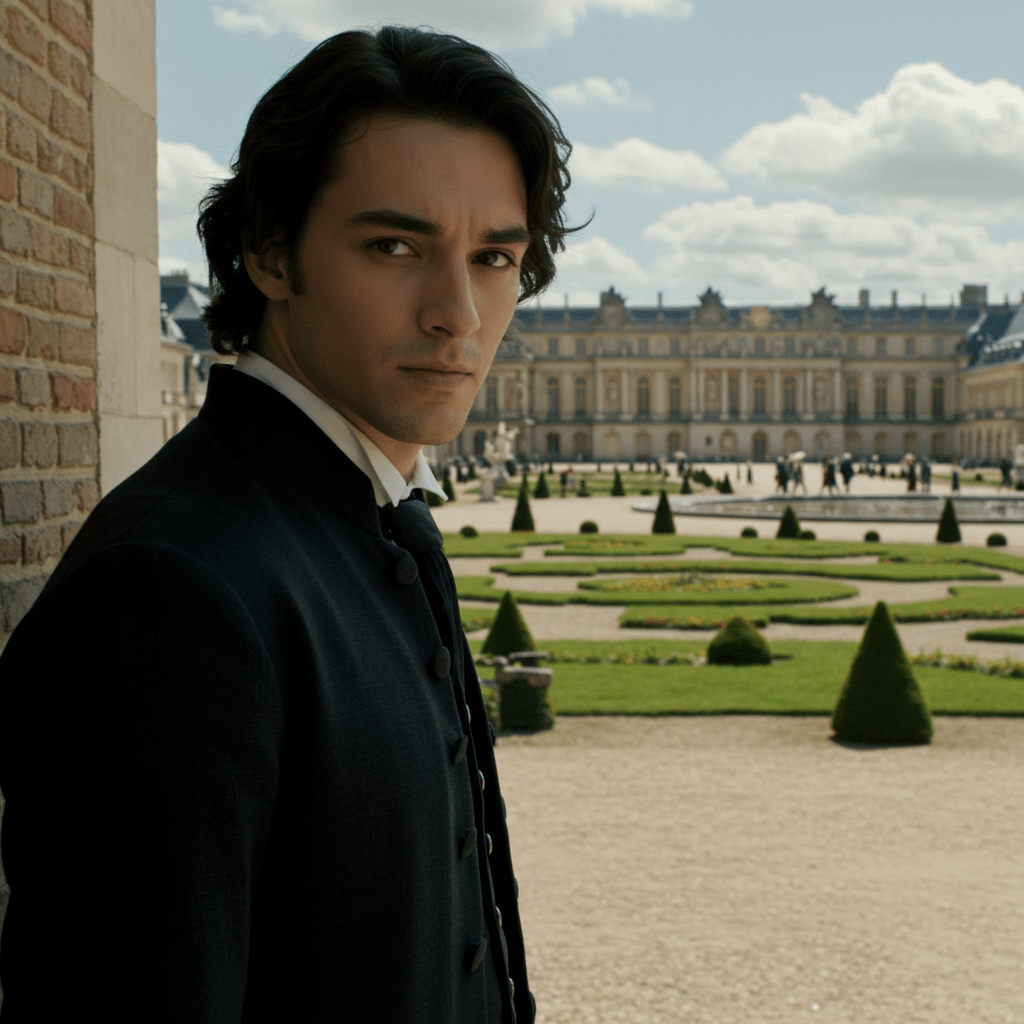

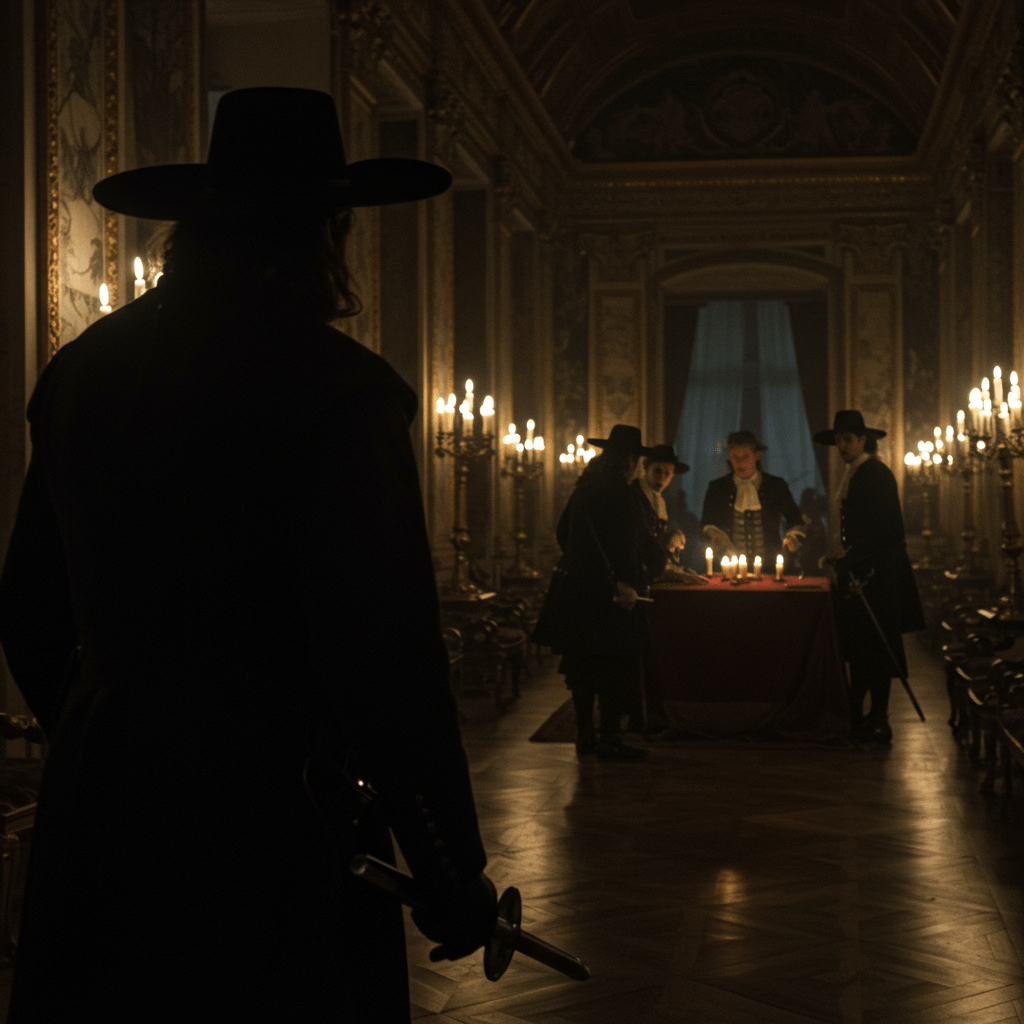

Les Secrets de Versailles

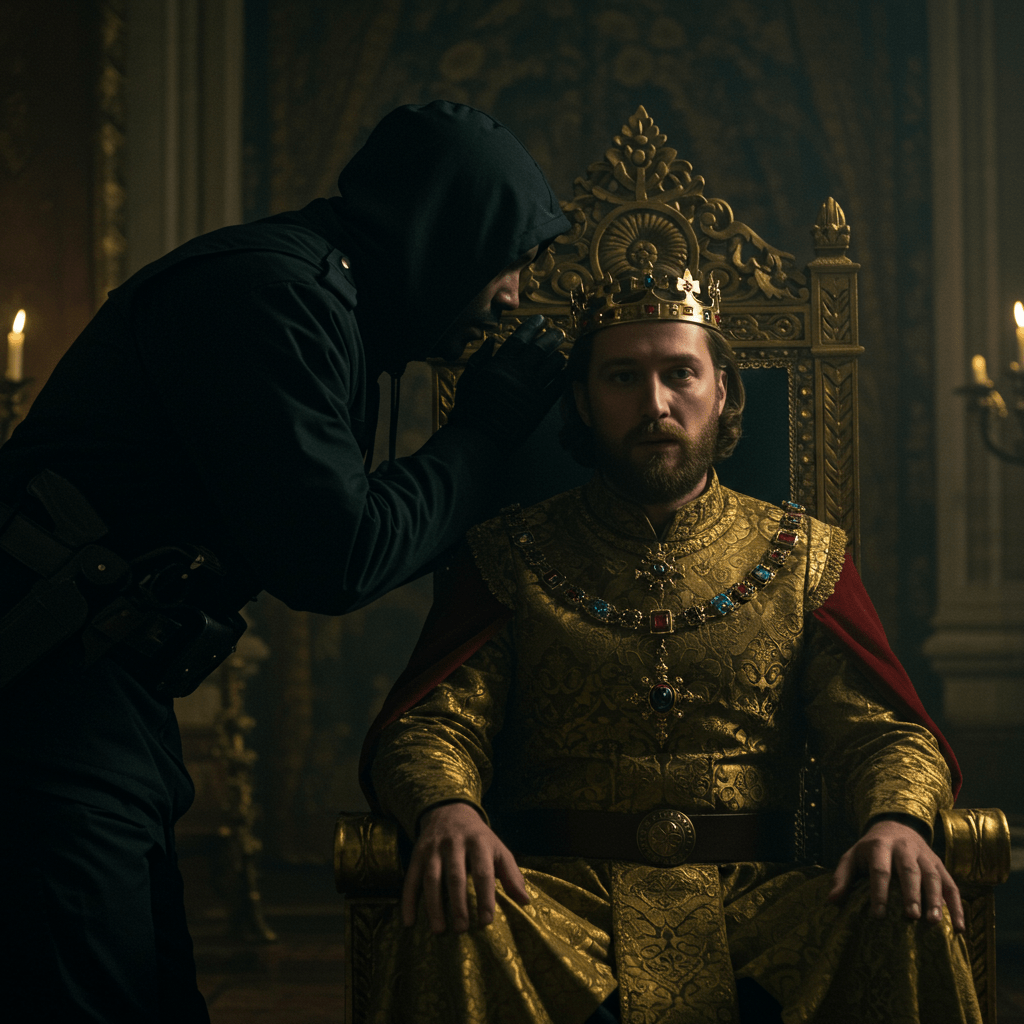

Même dans le faste de Versailles, la police royale exerce son contrôle. Les courtisans, soucieux de plaire au roi, se surveillent mutuellement et dénoncent les moindres écarts. Les rumeurs circulent, les intrigues se nouent, et les agents de la police, invisibles mais omniprésents, manipulent les événements à leur avantage.

Le Lieutenant Général de Police, Monsieur de la Reynie, est l’homme de l’ombre, celui qui tire les ficelles. Il connaît tous les secrets de la cour, tous les vices et toutes les faiblesses des courtisans. Il utilise ces informations pour maintenir l’ordre et assurer la sécurité du roi. Mais il sait aussi que le pouvoir corrompt, et que même le roi n’est pas à l’abri de la tentation.

Un jour, une rumeur parvient aux oreilles de La Reynie : le roi aurait une liaison secrète avec une jeune huguenote, une demoiselle d’honneur de la reine. Si cette information venait à être divulguée, elle pourrait provoquer un scandale majeur et mettre en péril la politique religieuse du roi. La Reynie, loyal mais prudent, décide d’enquêter discrètement. Il découvre que la rumeur est fondée et qu’une lettre compromettante est cachée dans les appartements de la demoiselle d’honneur.

« Le devoir est un fardeau lourd à porter, surtout quand il s’agit de protéger le roi de lui-même », soupire La Reynie, en prenant la décision de confisquer la lettre et d’éloigner la demoiselle d’honneur de la cour.

L’Épreuve de la Foi

Le Père Armand, rongé par le remords, décide d’agir. Il se rend chez Monsieur Dubois et lui avoue qu’il a trahi le secret de la confession. Dubois, furieux, le menace de le dénoncer au roi. Mais le Père Armand, résolu, lui répond qu’il préfère mourir plutôt que de continuer à être complice de cette injustice.

« La vérité est une flamme qui brûle, mais elle éclaire aussi les ténèbres », déclare le Père Armand, avec une force inattendue.

Dubois, déconcerté par la détermination du prêtre, hésite. Il a toujours été un serviteur zélé du roi, mais il commence à douter de la justesse de ses actions. Il se souvient de la confession d’Élise, de son amour sincère pour le jeune huguenot. Il réalise que la police, au nom de la religion, est en train de détruire des vies et de briser des cœurs.

Il prend alors une décision audacieuse : il aide Élise à s’enfuir de Paris et à rejoindre son bien-aimé en Hollande. Il risque sa vie en agissant ainsi, mais il sait qu’il ne peut plus cautionner cette oppression.

La Reynie, informé de la trahison de Dubois, le fait arrêter et emprisonner. Le Père Armand, témoin de la scène, comprend que son geste a eu des conséquences. Il sait qu’il devra payer le prix de sa rébellion, mais il se sent libéré d’un poids immense.

« La foi véritable, c’est celle qui nous pousse à agir selon notre conscience, même au péril de notre vie », murmure-t-il, en levant les yeux vers le ciel.

Le Dénouement

L’affaire des “Confessions Surveillées” fit grand bruit à la cour. Le roi, furieux, ordonna une enquête approfondie et renforça les mesures de contrôle. Mais malgré la répression, les esprits restèrent agités. La semence de la contestation avait été plantée, et elle ne tarda pas à germer.

Des années plus tard, après la mort de Louis XIV, l’Édit de Nantes fut rétabli et les persécutions religieuses cessèrent. Le sacrifice du Père Armand et la rébellion de Dubois avaient porté leurs fruits. L’histoire des “Confessions Surveillées” devint une légende, un symbole de la lutte pour la liberté de conscience et de la résistance face à l’oppression. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l’espoir peut renaître, porté par le murmure des âmes et la force indomptable de la vérité.