Paris, l’an II de la République. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du bois de chauffage et des égouts, enveloppait la ville. Les rues, pavées de cailloux et mal éclairées, fourmillaient d’une population hétéroclite, mêlant les élégants révolutionnaires aux gueux affamés, les espions aux honnêtes citoyens. Dans ce labyrinthe urbain, un homme se déplaçait avec une aisance déconcertante : Joseph Fouché, le ministre de la Police, un véritable maître de la surveillance et de l’infiltration.

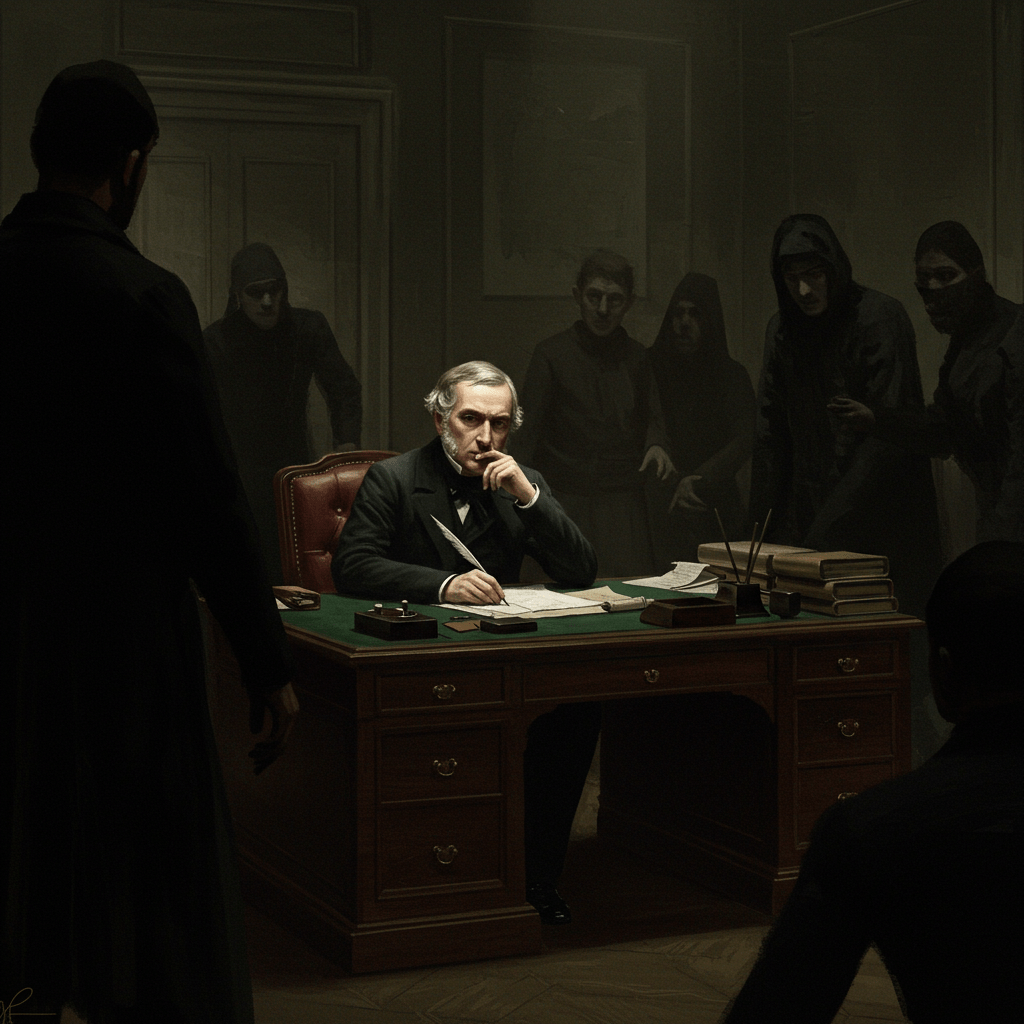

Il était un personnage énigmatique, ce Fouché, un homme capable des pires bassesses comme des actes de grande clairvoyance. Sa réputation le précédait : celle d’un homme qui tissait des réseaux d’informateurs aussi vastes et complexes que le système veineux du corps humain, un réseau qui s’étendait dans tous les recoins de la France, englobant les salons aristocratiques, les tavernes populaires, les couvents, les prisons, même les armées. Son pouvoir reposait sur l’omniprésence de ses yeux et de ses oreilles, une armée invisible qui scrutait chaque murmure, chaque mouvement, chaque regard.

Le tissage de la toile

Fouché était un architecte de l’ombre, un tisseur patient et méthodique. Il ne se contentait pas de traquer les ennemis de la République ; il les attirait, les manipulait, les utilisait les uns contre les autres. Son arme principale ? L’information. Il collectait, analysait et exploitait chaque rumeur, chaque confidence, chaque lettre interceptée. Son réseau était un kaléidoscope d’individus : des informateurs anonymes, des espions expérimentés, des traîtres repentants, des agents doubles, tous liés par un fil invisible, celui de la fidélité à Fouché, ou plutôt, celui de la peur de sa vengeance.

Il comprenait la nature humaine comme personne. Il savait que la cupidité, l’ambition, la rancœur pouvaient être des outils plus efficaces que n’importe quelle arme. Il jouait sur les faiblesses de ses adversaires, les manipulant avec une habileté diabolique. Il savait aussi récompenser la fidélité, mais sa clémence était aussi insaisissable que sa colère. La peur était son alliée la plus précieuse.

Les Jacobins sous surveillance

L’un des premiers défis de Fouché fut de neutraliser les Jacobins, cette faction radicale qui continuait de menacer la stabilité de la République. Il infiltra leurs rangs, plaçant des agents au sein même de leurs comités secrets. Il utilisait les divisions internes à son avantage, exacerbant les rivalités et les suspicions. Les lettres anonymes, les dénonciations anonymes, les fausses informations, tous ces outils de manipulation étaient parfaitement maîtrisés. Fouché tissait sa toile avec une patience implacable, resserrant l’étau autour des Jacobins jusqu’à leur neutralisation.

Il était un maître du camouflage, capable de se fondre dans n’importe quel environnement. Il pouvait se montrer aussi affable avec un noble qu’avec un ouvrier, adaptant son langage et ses manières à chaque situation. Son apparence même était un masque, capable de changer en fonction des besoins. Ce caméléon politique était un véritable maître de l’illusion.

La lutte contre les royalistes

La menace royaliste constituait un défi encore plus grand. Les partisans de la monarchie, disséminés à travers le pays, conspiraient dans l’ombre, attendant l’occasion de renverser la République. Fouché déploya toute son énergie et sa ruse pour démanteler ces réseaux. Il utilisait ses informateurs pour suivre les mouvements des émigrés, pour déjouer les complots, pour intercepter les messages secrets. Il était au cœur de la lutte contre l’ombre, un véritable chevalier noir.

Mais Fouché ne se contentait pas de réprimer la dissidence; il la canalisa. Il utilisait l’information pour manipuler, désinformer et semer le doute au sein de l’opposition. Il savait que la peur était un outil plus puissant que la force brute. Il laissait planer la menace constante de la surveillance, de l’arrestation, de l’exil. Cette terreur diffuse était une arme invisible, mais terriblement efficace.

La chute de Robespierre et l’ascension de Fouché

La chute de Robespierre fut un moment crucial dans la carrière de Fouché. Alors que la Terreur atteignait son apogée, Fouché, avec son réseau d’informateurs, joua un rôle déterminant dans la conspiration qui mit fin au règne sanglant du dictateur. Il utilisa des informations secrètes pour déstabiliser Robespierre et ses alliés, semant la discorde au sein du Comité de salut public.

L’arrestation et l’exécution de Robespierre marquent un tournant décisif. Avec la fin de la Terreur, Fouché trouva une nouvelle place au sein du pouvoir, consolidant son influence et son réseau d’informateurs. Il devint un acteur essentiel de la vie politique française, un homme capable de survivre à tous les régimes, un véritable maître du jeu politique.

Fouché, ministre de la police, laissa derrière lui un héritage complexe, un mélange d’ombre et de lumière, de manipulations et de pragmatisme. Il fut un acteur majeur de l’histoire de la France révolutionnaire, un homme qui, par son génie politique et sa maîtrise du renseignement, a façonné le destin d’une nation.