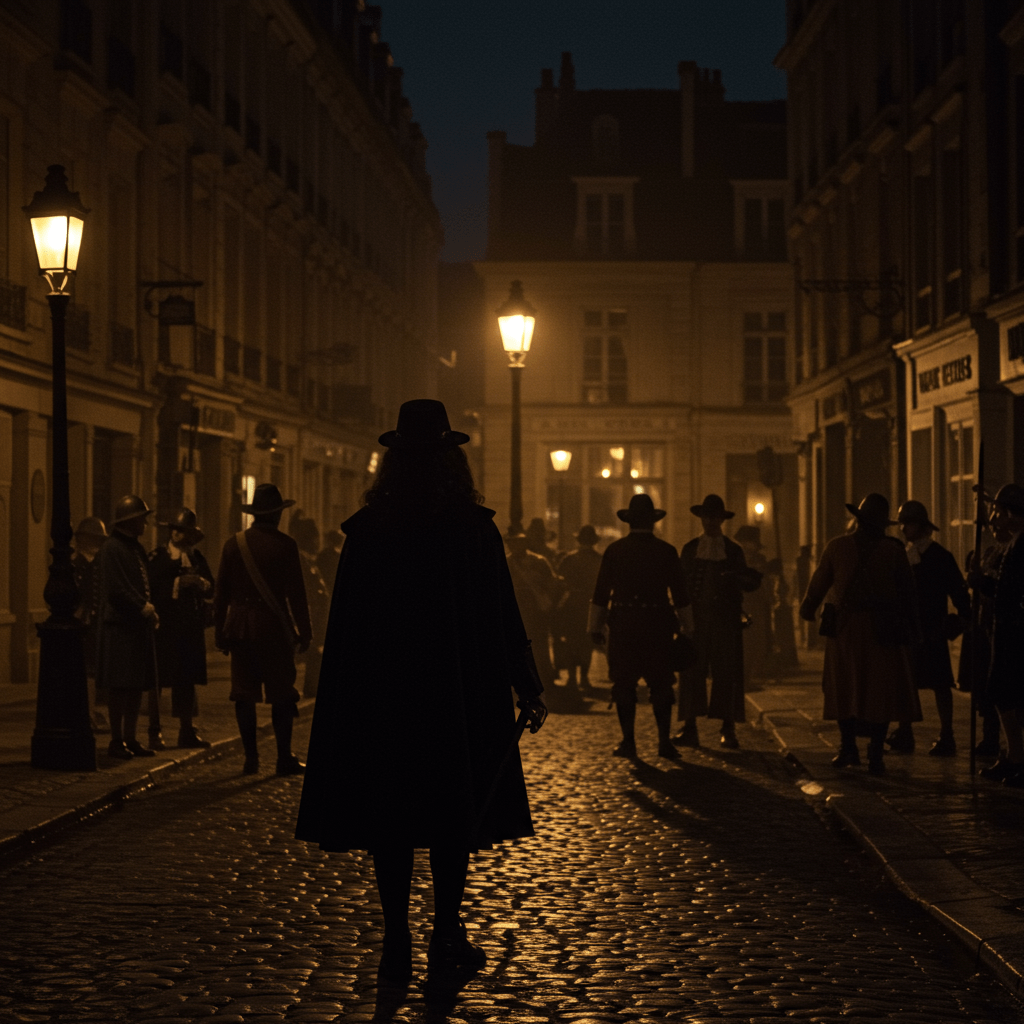

Paris, 1685. Les rues, un labyrinthe d’ombres et de lumières vacillantes projetées par les lanternes à huile, respiraient une atmosphère à la fois enivrante et inquiétante. Le règne du Roi Soleil, à son apogée, jetait un éclat doré sur la capitale, mais derrière cette façade de grandeur se cachait un réseau complexe de pouvoir, tissé par des hommes en manteaux sombres, les agents de la Police Royale. Leur présence, à la fois rassurante et menaçante, était un rappel constant de la volonté inflexible de Louis XIV. Chaque murmure, chaque complot, chaque acte de rébellion était scruté, analysé, et impitoyablement réprimé.

Le parfum entêtant des fleurs du marché des Halles se mêlait à l’odeur âcre de la poudre et du sang séché, vestiges des rixes nocturnes que la Police Royale s’efforçait, non sans difficulté, de contenir. Car au-delà des palais et des jardins de Versailles, Paris était un chaudron bouillonnant de passions, de misère, et d’ambitions inavouables. Et au cœur de ce chaos, la Police Royale, bras armé du roi, luttait pour imposer l’ordre, souvent au prix de la justice et de la liberté.

L’Ombre de La Reynie

Le Lieutenant Général de Police, Gabriel Nicolas de la Reynie, était un homme dont le nom seul suffisait à semer la crainte et le respect. Son bureau, situé au cœur du Châtelet, était un sanctuaire où convergeaient rumeurs, dénonciations, et secrets d’État. Chaque matin, il passait en revue les rapports de ses agents, disséquant les moindres détails, traquant les menaces potentielles avec une perspicacité redoutable. On disait de lui qu’il avait des yeux et des oreilles partout, infiltrant les salons de l’aristocratie comme les tavernes des bas-fonds.

Un soir d’automne, alors que la pluie fouettait les vitres de son bureau, La Reynie reçut la visite d’un de ses informateurs les plus fiables, un certain Jean-Baptiste, un ancien voleur repenti. “Mon Lieutenant Général,” murmura Jean-Baptiste, le visage crispé par la peur, “j’ai entendu parler d’un complot contre le roi. Un groupe de nobles, mené par le Duc de Rohan, prépare un soulèvement.” La Reynie, impassible, écouta attentivement le récit de Jean-Baptiste, notant chaque nom, chaque lieu, chaque détail suspect. “Vous avez bien fait de venir me voir, Jean-Baptiste,” dit-il finalement, sa voix grave et mesurée. “Votre loyauté sera récompensée.”

Le Pouvoir de l’Arrestation

L’un des pouvoirs les plus redoutés de la Police Royale était son droit d’arrestation arbitraire. Sur simple ordre du roi, ou de son représentant, un individu pouvait être emprisonné sans procès, sans explication, parfois même sans savoir de quoi il était accusé. Ces lettres de cachet, signées de la main du roi, étaient l’instrument d’une justice expéditive, souvent injuste, mais toujours efficace pour maintenir l’ordre et étouffer la dissidence.

Le cas de Madame de Montespan, ancienne favorite du roi, illustre parfaitement l’étendue de ce pouvoir. Soupçonnée d’avoir participé à des messes noires et d’avoir tenté d’empoisonner le roi, elle fut placée sous surveillance constante par les agents de La Reynie. Bien qu’aucune preuve formelle n’ait jamais été produite, elle fut exilée de la cour et confinée dans un couvent, une victime de la paranoia royale et de la puissance de la Police Royale.

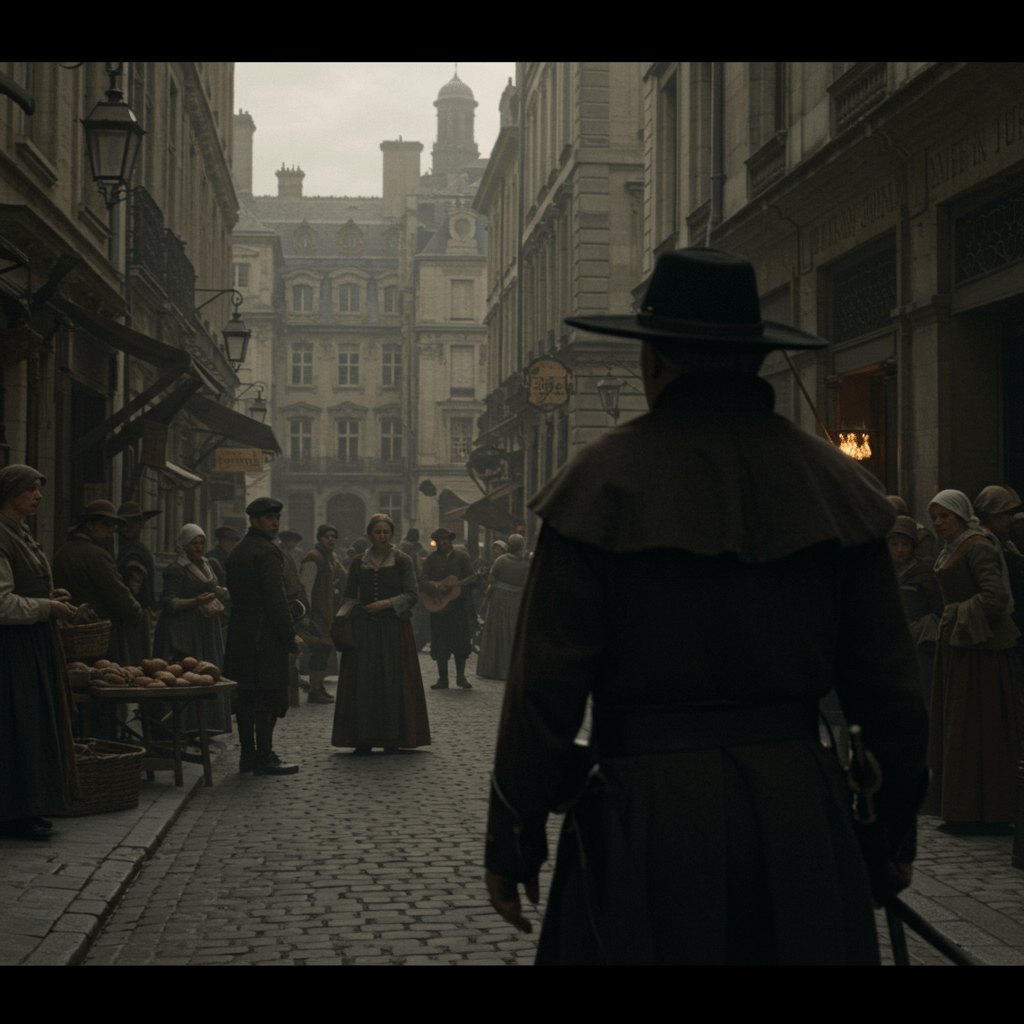

Les Espions et les Indicateurs

L’efficacité de la Police Royale reposait en grande partie sur son réseau d’espions et d’indicateurs. Ces hommes et ces femmes, souvent issus des milieux les plus humbles, étaient les yeux et les oreilles de La Reynie, infiltrant les milieux criminels, les cercles politiques, et même les familles les plus respectables. Ils rapportaient les rumeurs, les complots, et les secrets d’alcôve, fournissant à La Reynie les informations nécessaires pour anticiper et déjouer les menaces.

Parmi ces indicateurs, il y avait Mademoiselle de Scudéry, une femme de lettres renommée, dont le salon était fréquenté par les esprits les plus brillants de Paris. Sous couvert de discussions philosophiques et littéraires, elle recueillait des informations précieuses sur les opinions politiques et les intrigues de la cour, qu’elle transmettait ensuite à La Reynie. Son double jeu lui permit de jouer un rôle crucial dans la répression de plusieurs complots contre le roi, tout en préservant sa réputation et son statut social.

La Justice et l’Arbitraire

La Police Royale, bras armé de Louis XIV, était donc un instrument ambivalent, à la fois garant de l’ordre et symbole de l’arbitraire. Elle protégeait le royaume contre les ennemis extérieurs et intérieurs, mais elle le faisait souvent au prix de la justice et de la liberté individuelle. Les accusations de corruption, d’abus de pouvoir, et de brutalité étaient monnaie courante, mais elles étaient rarement suivies d’enquêtes ou de sanctions. La Police Royale était au-dessus des lois, une entité autonome, responsable uniquement devant le roi.

Et ainsi, dans les rues sombres de Paris, la Police Royale continuait son travail, oscillant entre ordre et arbitraire, entre justice et oppression, un reflet fidèle du règne du Roi Soleil, un règne de grandeur et de terreur, de lumière et d’ombre.