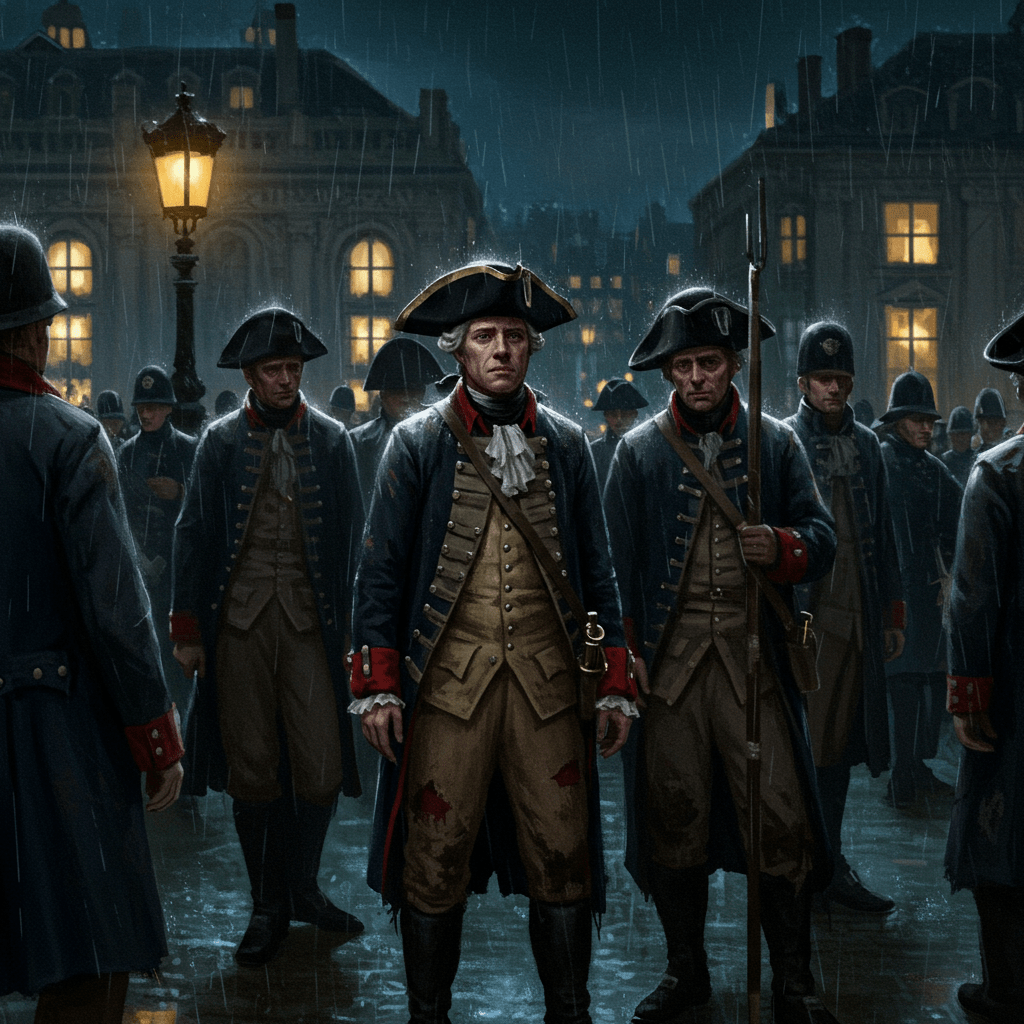

Paris, 1770. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du bois brûlé et des eaux usées de la Seine, enveloppait la capitale. Les ruelles étroites, labyrinthes sinueux où l’ombre jouait à cache-cache avec la lumière des réverbères vacillants, étaient le théâtre d’une vie bouillonnante, d’une agitation fébrile. Les cris des marchands ambulants se mêlaient aux rires des enfants et aux murmures des amoureux, tandis que les pas lourds des patrouilles royales résonnaient sur le pavé, rythmant une symphonie urbaine aussi fascinante que dangereuse. Sous le règne de Louis XVI, la police, institution complexe et souvent controversée, s’efforçait de maintenir l’ordre au sein de cette société effervescente, tiraillée entre les aspirations du progrès et les pesanteurs d’un passé immuable.

Le jeune roi, désireux de laisser son empreinte sur l’histoire, héritait d’un système policier archaïque et souvent inefficace. La lieutenance générale de police, dirigée par un lieutenant général nommé par le roi, était responsable du maintien de l’ordre dans la capitale. Mais son autorité était souvent contestée, sapée par la corruption, le clientélisme et un manque criant de coordination entre les différents corps de police. Les maréchaussées, les gardes françaises et les archers de la garde étaient autant de forces distinctes, parfois rivales, rendant la gestion de la sécurité publique particulièrement ardue.

Les Réformes de Turgot

L’arrivée de Turgot au poste de contrôleur général des finances en 1774 marqua un tournant dans la politique royale. Ce réformateur éclairé, persuadé que l’efficacité de l’État passait par une administration plus moderne et plus juste, entreprit de réorganiser la police parisienne. Il comprit que la lutte contre la criminalité ne pouvait se limiter à une répression brutale et qu’il fallait, au contraire, miser sur la prévention, l’amélioration des conditions de vie des plus démunis, et une meilleure coordination des différentes forces de l’ordre. Ses efforts, toutefois, se heurtèrent à la résistance farouche des privilégiés et des corps intermédiaires, attachés à leurs privilèges et à leurs pratiques souvent obscures. La tâche s’avérait titanesque.

La Surveillance et l’Espionnage

Le règne de Louis XVI vit également se développer un système sophistiqué de surveillance et d’espionnage. Les agents royaux, infiltrés dans tous les milieux, veillaient à déceler les complots, les intrigues et les mouvements subversifs. Les salons littéraires, les cafés et les lieux de rassemblement populaires étaient scrutés à la loupe. Les lettres étaient ouvertes, les conversations étaient rapportées, et un réseau d’informateurs, souvent peu scrupuleux, alimentait un flux constant d’informations vers les autorités. Ce système, s’il contribua à maintenir un certain ordre apparent, nourrissait également la méfiance et alimentait les rumeurs, jetant une ombre sur la liberté individuelle et la confiance entre les citoyens.

La Police et la Pauvreté

La question de la pauvreté et de la mendicité constituait un défi majeur pour la police sous Louis XVI. Les rues de Paris grouillaient de mendiants, de vagabonds et de marginaux, source de troubles et d’inquiétude pour les autorités. Divers projets philanthropiques furent mis en place pour tenter de résoudre ce problème social, mais leurs effets restèrent limités face à l’ampleur du phénomène. Les hôpitaux généraux, censés accueillir les indigents, étaient souvent surpeuplés et dans un état lamentable, tandis que la répression des mendiants, souvent brutale, ne faisait qu’aggraver le problème.

L’Échec des Réformes et l’Avènement de la Révolution

Malgré les efforts déployés par le roi et ses ministres pour réformer la police, le système restait profondément dysfonctionnel. La corruption était endémique, les inégalités persistaient, et le fossé entre les riches et les pauvres ne cessait de se creuser. Le sentiment d’injustice et de frustration grandissait dans les couches populaires, alimentant un climat d’insatisfaction qui allait culminer avec la Révolution française. Les réformes policières, bien intentionnées, se révélèrent insuffisantes pour endiguer la montée des tensions sociales et apaiser les colères populaires. La police, symbole d’un ordre qui s’effondrait, fut impuissante à empêcher le cataclysme qui allait bouleverser la France.

Le crépuscule du règne de Louis XVI fut ainsi marqué par l’échec des réformes policières, un échec qui reflétait l’impuissance du pouvoir royal face aux forces profondes qui minaient la société française. L’ordre cédait la place au chaos, et le bruit sourd de la révolution allait bientôt ébranler les fondements mêmes du royaume.