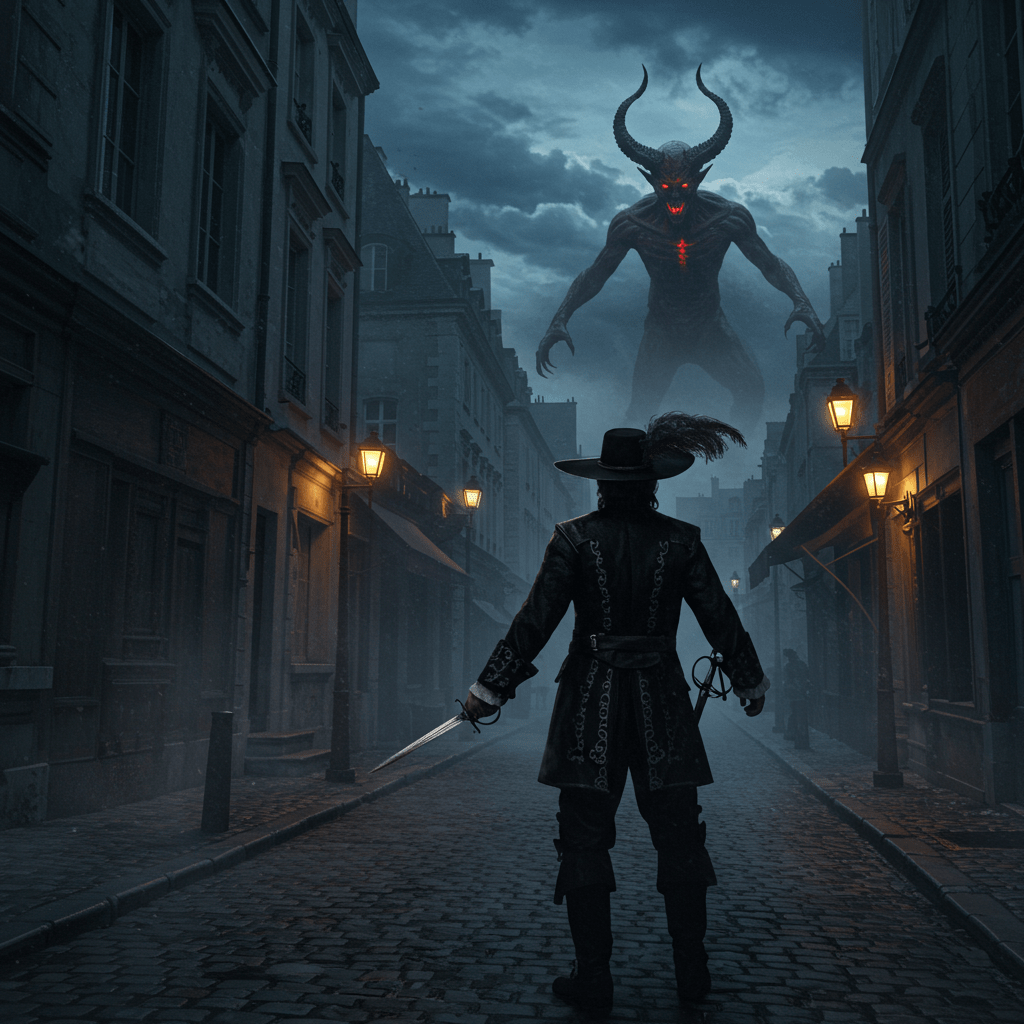

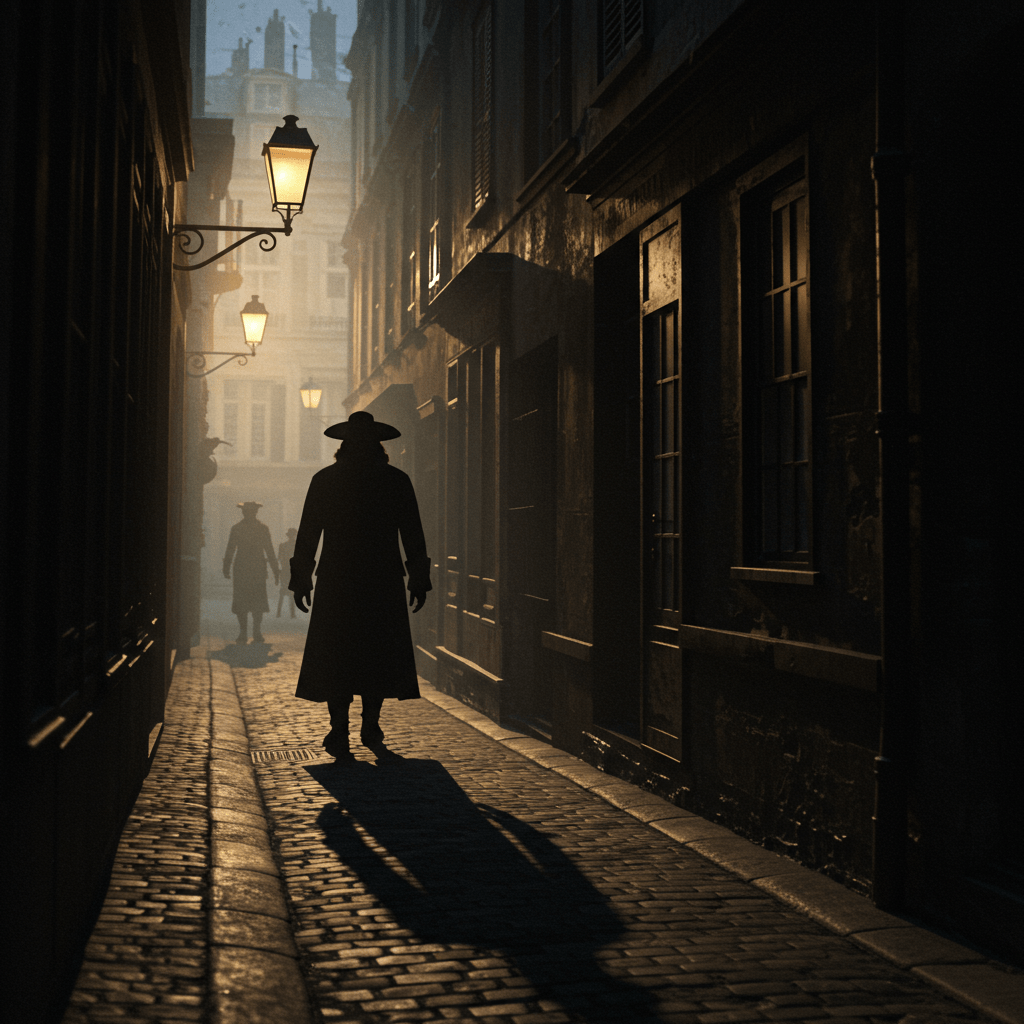

Paris, 1848. Les pavés luisants sous la pluie fine reflétaient les lueurs vacillantes des lanternes à gaz, conférant à la ville une atmosphère à la fois romantique et sinistre. Dans les salons feutrés du Louvre, à l’abri des tumultes populaires qui grondaient sourdement, se tramaient des intrigues d’une tout autre nature, des jeux d’influence dont les enjeux se mesuraient à l’échelle des royaumes. Car derrière la façade brillante de la monarchie française, se cachait une réalité plus trouble, un monde d’espionnage et de manipulations où les Mousquetaires Noirs, ces agents secrets au service du roi, jouaient un rôle prépondérant. On murmurait leurs noms avec crainte et respect, on les disait capables des prouesses les plus audacieuses, des trahisons les plus raffinées. Mais qui étaient-ils vraiment, ces hommes de l’ombre, et quelles étaient les missions périlleuses qui les conduisaient des ors du Louvre aux cours les plus secrètes d’Europe ?

Le vent froid de l’Histoire soufflait sur ce récit que je m’apprête à vous conter, mes chers lecteurs. Un récit où l’honneur côtoie la perfidie, où l’amour se mêle à la trahison, et où le destin de nations entières se joue parfois à l’ombre d’un regard ou au détour d’une confidence volée. Car il est temps de lever le voile sur ces Visages Cachés du Pouvoir Royal, ces hommes qui, dans le silence et l’obscurité, façonnaient le cours du monde.

L’Ombre du Roi-Soleil: L’Héritage des Mousquetaires Noirs

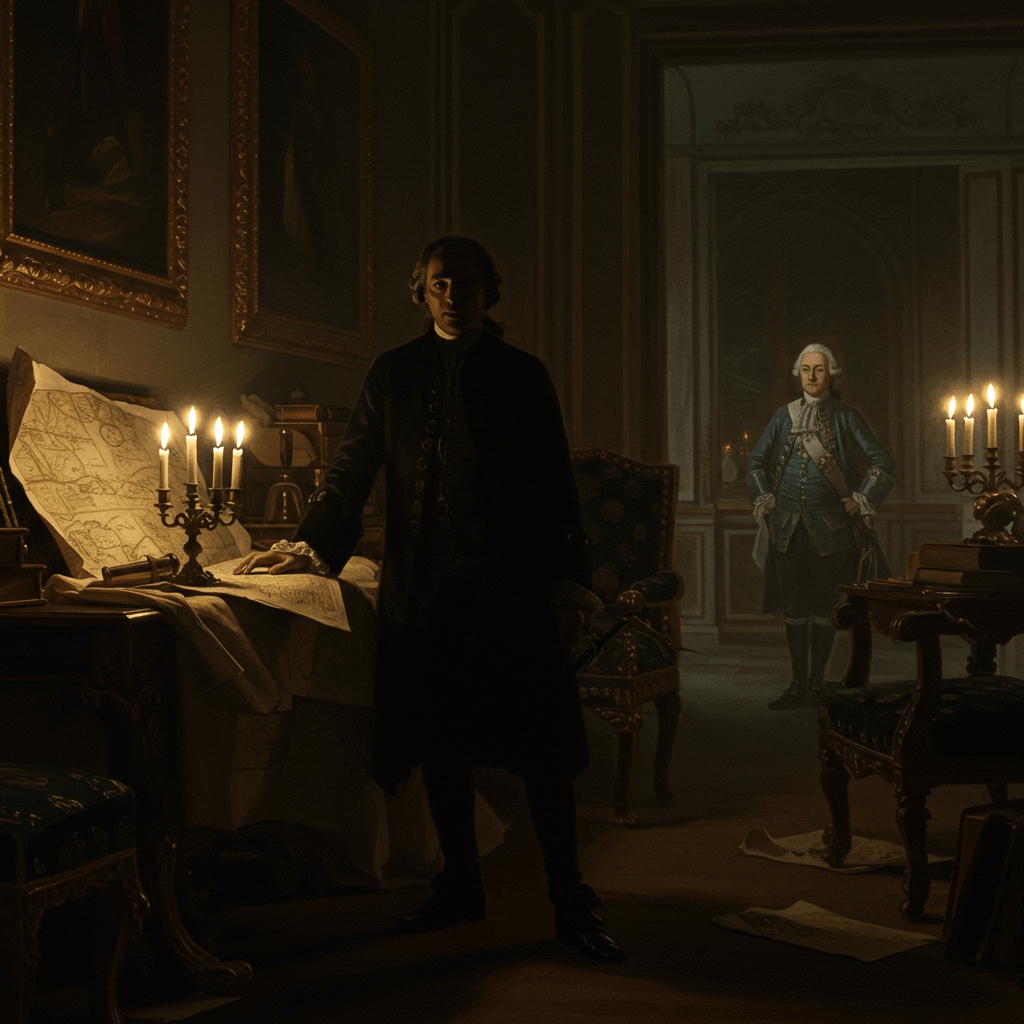

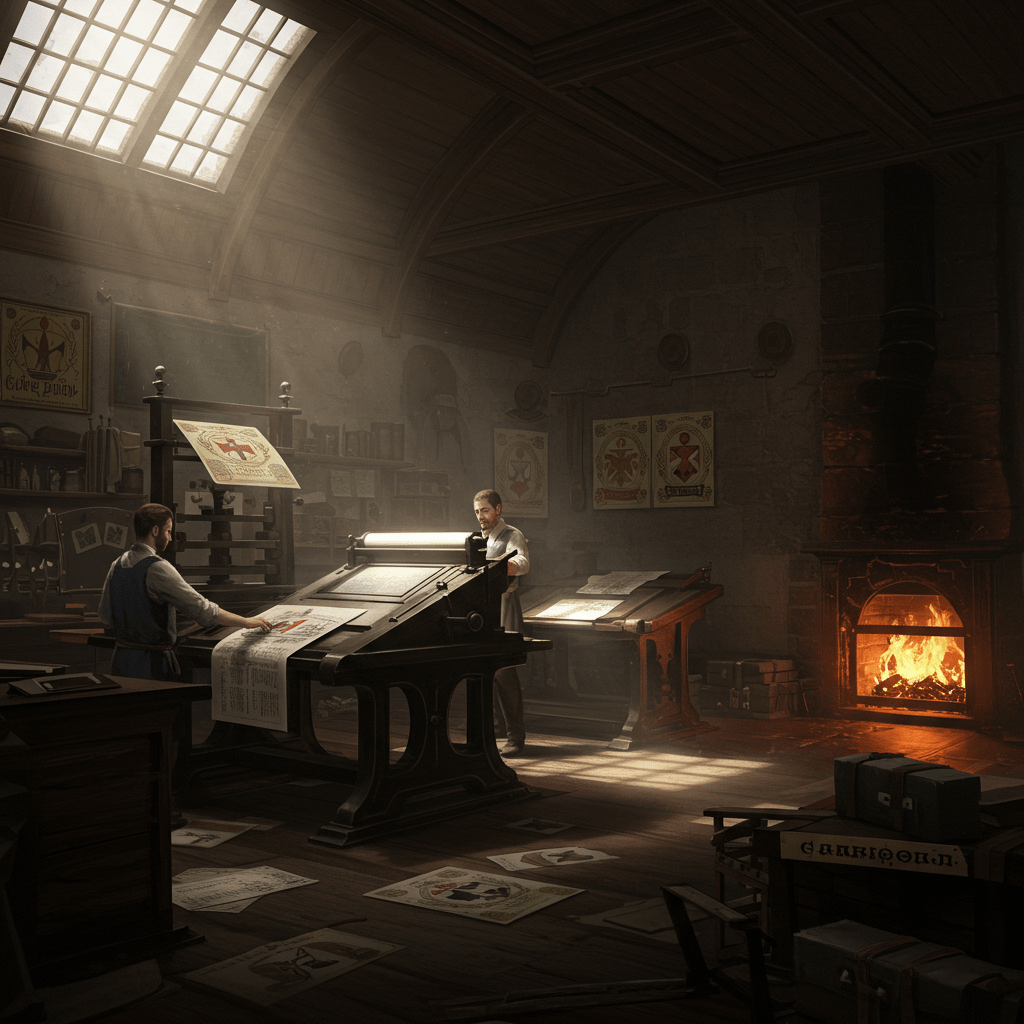

L’histoire des Mousquetaires Noirs remontait à l’époque glorieuse de Louis XIV, le Roi-Soleil. Si les Mousquetaires Gris, corps d’élite de la Maison du Roi, étaient connus pour leur bravoure sur les champs de bataille et leur éclat en public, les Mousquetaires Noirs, eux, agissaient dans l’ombre, tissant des réseaux d’espionnage, déjouant les complots, et protégeant les intérêts de la France au-delà de ses frontières. Leur nom, tiré de la couleur de leurs manteaux discrets, était synonyme de mystère et d’efficacité. Recrutés parmi les familles nobles les plus loyales, mais aussi parmi les roturiers les plus astucieux, ils étaient formés à l’art du déguisement, de la dissimulation, et de la manipulation. Leur fidélité au roi était absolue, leur silence inviolable.

« Le roi a besoin d’yeux partout, d’oreilles attentives, me confia un jour le vieux Marquis de Valois, ancien capitaine des Mousquetaires Noirs, lors d’une soirée arrosée de vin de Bourgogne. Les ambassadeurs sont utiles, certes, mais ils ne voient que ce qu’on veut bien leur montrer. Les Mousquetaires Noirs, eux, voient la vérité, aussi amère soit-elle. »

Le Marquis, un homme au visage buriné par le temps et les épreuves, me raconta des histoires incroyables d’infiltration dans les cours ennemies, de messages secrets déchiffrés, de complots déjoués à la dernière minute. Il me parla de ces hommes et de ces femmes, prêts à sacrifier leur vie pour la gloire de la France, oubliés de l’histoire officielle, mais artisans essentiels de sa grandeur.

Un Nouveau Visage: Le Chevalier de Saint-Georges et la Mission Italienne

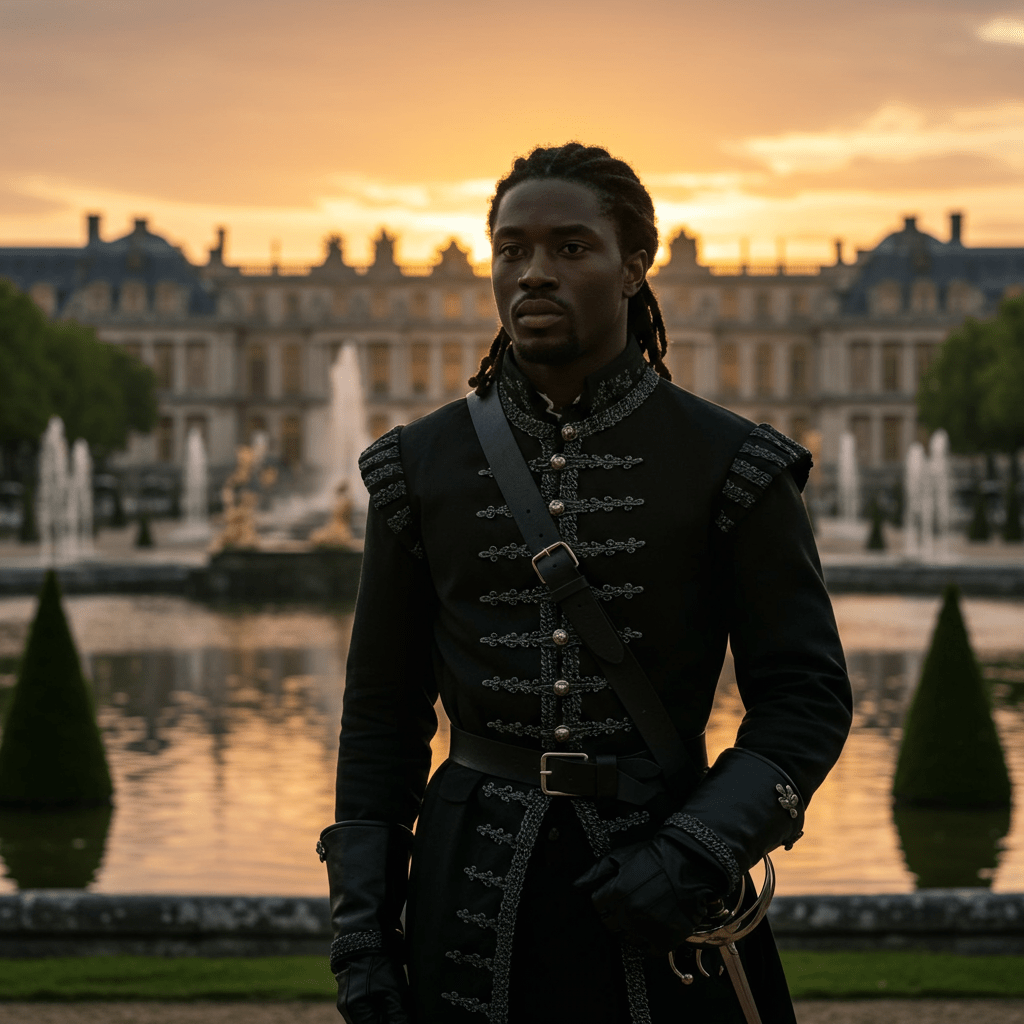

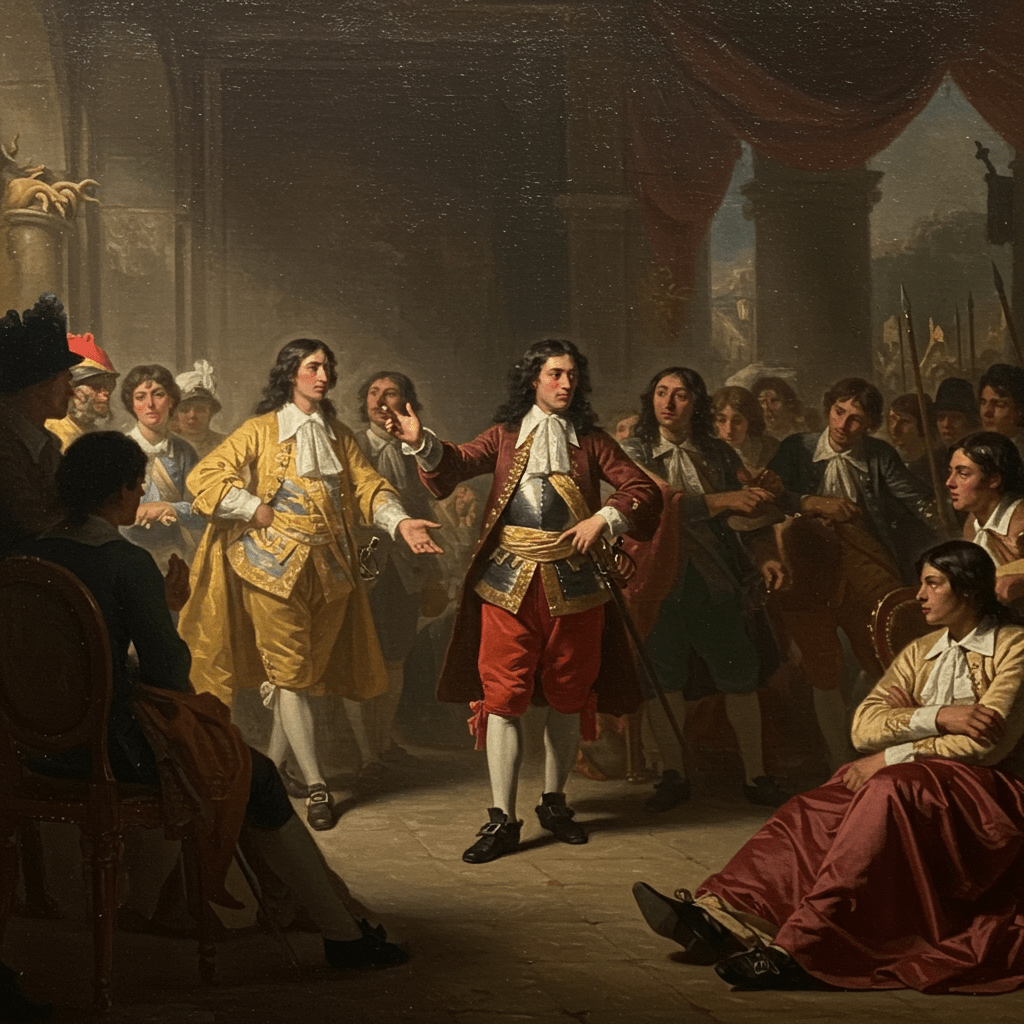

Au début du XIXe siècle, sous le règne incertain de Louis XVIII, les Mousquetaires Noirs avaient perdu de leur prestige. Les guerres napoléoniennes avaient bouleversé l’Europe, et les nouvelles alliances rendaient leurs méthodes traditionnelles obsolètes. C’est alors qu’un jeune homme audacieux, le Chevalier de Saint-Georges, fit son entrée dans le corps. Issu d’une famille noble ruinée, il possédait un esprit vif, un charme irrésistible, et un talent exceptionnel pour l’escrime et les langues étrangères. Sa première mission, et sans doute la plus périlleuse, fut de se rendre en Italie, dans les États Pontificaux, afin de déjouer un complot visant à déstabiliser le royaume de Naples, allié de la France.

« L’Italie est un nid de vipères, Saint-Georges, lui avait dit le Comte de Villefort, le nouveau chef des Mousquetaires Noirs. Les cardinaux complotent, les princes intriguent, et les sociétés secrètes pullulent. Vous devrez être prudent, rusé, et impitoyable si nécessaire. »

Le Chevalier de Saint-Georges, sous une fausse identité, se fit engager comme secrétaire par un cardinal influent, le Cardinal Orsini, un homme d’une intelligence redoutable et d’une ambition démesurée. Il découvrit rapidement que le Cardinal Orsini était au centre d’un complot visant à renverser le roi de Naples et à le remplacer par un prétendant plus docile aux volontés du Pape. Le Cardinal Orsini était soutenu par une société secrète, les Carbonari, dont les membres, animés par des idéaux républicains, étaient prêts à tout pour renverser les monarchies européennes.

Une nuit, alors qu’il fouillait le bureau du Cardinal Orsini, le Chevalier de Saint-Georges découvrit une lettre compromettante, scellée du sceau des Carbonari. Il était sur le point de s’enfuir avec la lettre lorsqu’il fut surpris par une jeune femme, la nièce du Cardinal Orsini, la Comtesse Isabella. La Comtesse Isabella était une beauté fascinante, aux yeux noirs perçants et à l’esprit vif. Elle avait surpris le Chevalier de Saint-Georges en train de voler la lettre, mais au lieu de crier à l’aide, elle lui demanda des explications.

« Qui êtes-vous, monsieur, et que faites-vous ici ? » demanda-t-elle d’une voix ferme.

Le Chevalier de Saint-Georges, pris au dépourvu, hésita un instant avant de se décider à lui dire la vérité. Il lui révéla son identité de Mousquetaire Noir et lui expliqua sa mission. La Comtesse Isabella, bien que choquée par cette révélation, ne le dénonça pas. Au contraire, elle lui offrit son aide. Elle lui avoua qu’elle était elle-même opposée aux ambitions de son oncle et qu’elle craignait les conséquences désastreuses de son complot. Ensemble, ils décidèrent de déjouer les plans du Cardinal Orsini et de sauver le royaume de Naples.

La Trahison et l’Amour: Un Jeu Dangereux

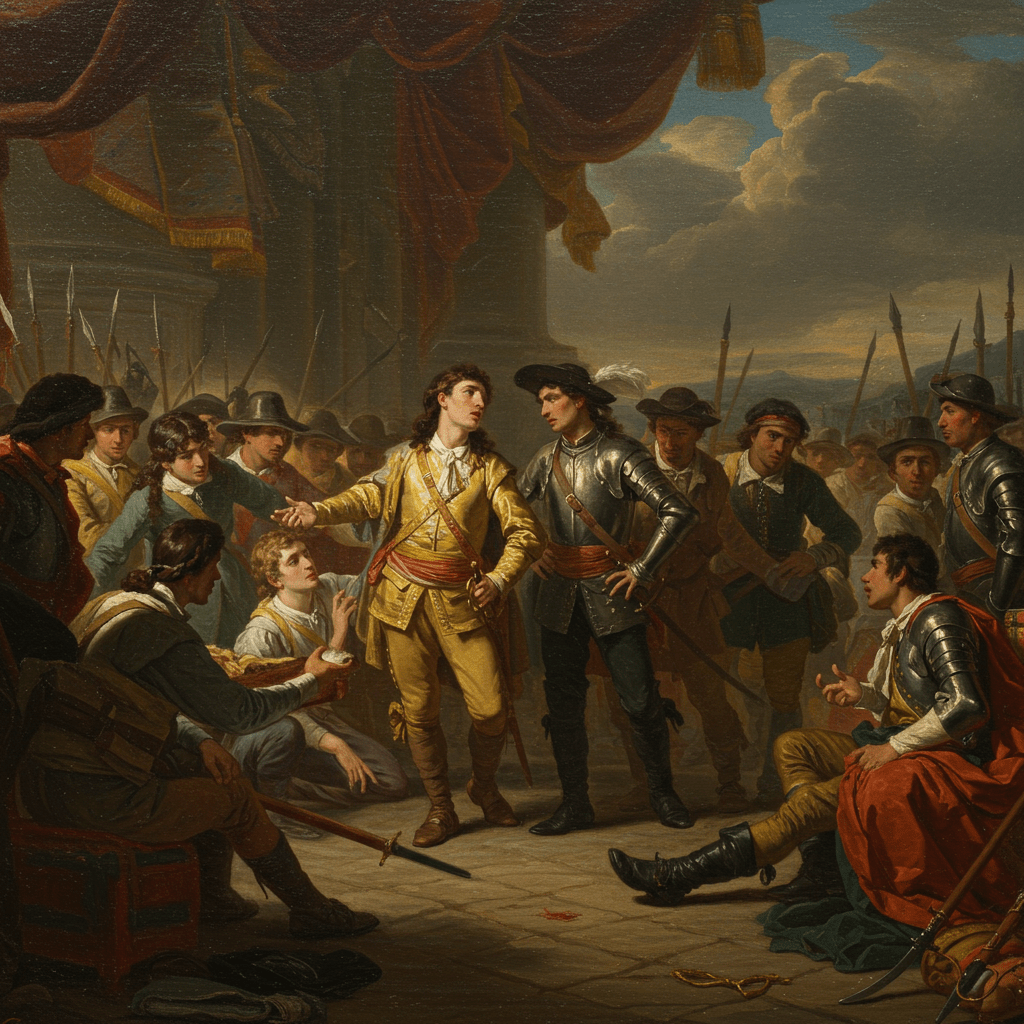

La Comtesse Isabella, grâce à sa position privilégiée, fournit au Chevalier de Saint-Georges des informations précieuses sur les agissements du Cardinal Orsini et des Carbonari. Ils découvrirent que les conspirateurs préparaient un attentat contre le roi de Naples lors d’une représentation à l’opéra. Le Chevalier de Saint-Georges et la Comtesse Isabella décidèrent d’agir rapidement pour empêcher l’attentat.

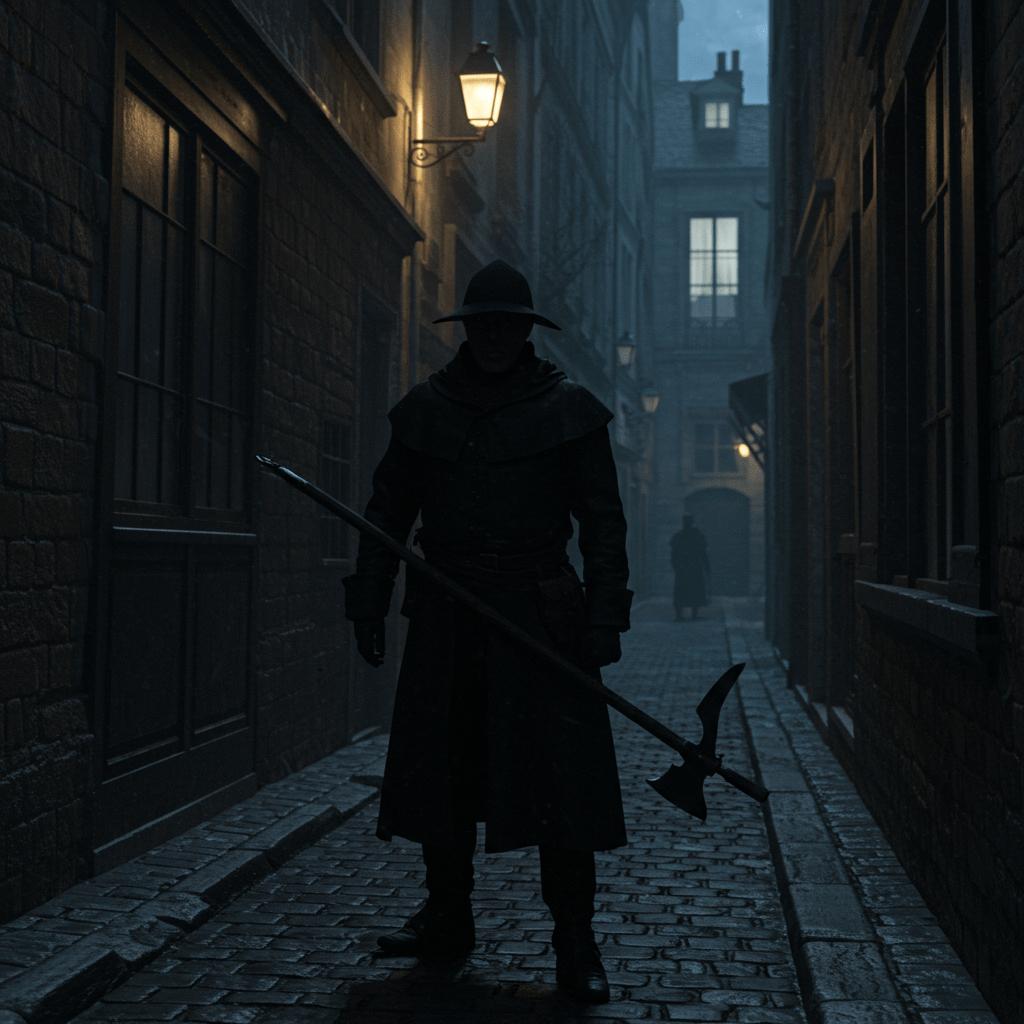

Le soir de la représentation à l’opéra, le Chevalier de Saint-Georges, déguisé en membre des Carbonari, infiltra le groupe des conspirateurs. Il découvrit que l’attentat devait être commis par un assassin, caché dans une loge, qui devait tirer sur le roi avec un fusil à longue portée. Le Chevalier de Saint-Georges parvint à neutraliser l’assassin juste avant qu’il ne tire, sauvant ainsi la vie du roi de Naples.

Cependant, leur victoire fut de courte durée. Le Cardinal Orsini, ayant découvert la trahison de sa nièce, ordonna son arrestation. La Comtesse Isabella fut emprisonnée dans les cachots du Vatican, où elle risquait d’être torturée et exécutée. Le Chevalier de Saint-Georges, fou de rage et de désespoir, jura de la sauver, quitte à défier le Pape lui-même.

Il organisa un commando de Mousquetaires Noirs et lança un raid audacieux contre le Vatican. Après un combat sanglant contre les gardes suisses, ils parvinrent à libérer la Comtesse Isabella et à la conduire en lieu sûr. Le Cardinal Orsini, démasqué et discrédité, fut contraint de s’exiler. Le royaume de Naples fut sauvé, et la France consolida son alliance avec l’Italie.

Mais le Chevalier de Saint-Georges et la Comtesse Isabella ne pouvaient vivre leur amour au grand jour. Leur liaison, scandaleuse aux yeux de la société, les condamnait à la clandestinité. Ils décidèrent de quitter l’Europe et de s’installer dans un pays lointain, où ils pourraient vivre heureux et libres, loin des intrigues et des dangers qui avaient marqué leur vie.

Les Ombres Persistantes: Le Prix du Secret

Le Chevalier de Saint-Georges et la Comtesse Isabella disparurent de la scène européenne, laissant derrière eux une légende. On murmura qu’ils s’étaient réfugiés en Amérique du Sud, où ils avaient fondé une famille et vécu une vie paisible. Mais la vérité, comme toujours, était plus complexe. Le Chevalier de Saint-Georges, fidèle à son serment de Mousquetaire Noir, continua à servir la France dans l’ombre, menant des missions secrètes et protégeant les intérêts de son pays, même à des milliers de kilomètres de Paris.

La Comtesse Isabella, quant à elle, consacra sa vie à l’éducation de ses enfants et à la lutte contre l’injustice. Elle utilisa son influence et ses ressources pour aider les plus démunis et pour promouvoir les idéaux de liberté et d’égalité. Leur amour, né dans le secret et la trahison, avait transcendé les épreuves et les dangers. Il était devenu un symbole d’espoir et de résistance.

Mais le passé, comme une ombre tenace, ne les quitta jamais complètement. Les ennemis qu’ils s’étaient faits en Europe ne les oublièrent pas, et ils durent constamment se méfier des complots et des vengeances. Le prix du secret, de l’engagement dans les affaires étrangères, était lourd à porter. Il impliquait des sacrifices, des renoncements, et une vigilance constante.

L’Écho du Passé: Un Avertissement pour l’Avenir

L’histoire des Mousquetaires Noirs, mes chers lecteurs, est un avertissement pour l’avenir. Elle nous rappelle que le pouvoir se cache souvent derrière des masques, que les apparences sont trompeuses, et que les enjeux les plus importants se jouent dans l’ombre. Elle nous enseigne que la fidélité, le courage, et l’amour peuvent triompher des obstacles les plus redoutables, mais qu’ils exigent un prix élevé.

Alors, la prochaine fois que vous admirerez la magnificence du Louvre, ou que vous entendrez parler des intrigues des cours étrangères, souvenez-vous des Mousquetaires Noirs, ces Visages Cachés du Pouvoir Royal, ces hommes et ces femmes qui, dans le silence et l’obscurité, ont façonné le destin de la France et du monde. Car leur histoire, bien que méconnue, est une partie essentielle de notre héritage.