L’année est 1889. Paris scintille, une toile chatoyante tissée de lumières électriques naissantes et de l’ombre persistante des ruelles médiévales. L’Exposition Universelle attire les foules, un tourbillon de nouveautés et de traditions. Mais au cœur même de cette effervescence moderne, une bataille se joue, silencieuse mais acharnée : la lutte pour la préservation d’un héritage culinaire ancestral, menacé par l’industrialisation galopante et l’uniformisation des goûts.

Dans les cuisines feutrées des maisons bourgeoises et dans les humbles tavernes populaires, des recettes transmises de génération en génération, des secrets de famille jalousement gardés, sont sur le point de disparaître à jamais, emportés par le vent du progrès. Des saveurs uniques, des techniques raffinées, le fruit d’un savoir-faire séculaire, risquent de sombrer dans l’oubli, victimes d’une modernité qui ne semble accorder aucune valeur à l’histoire gravée dans les chaudrons et les casseroles.

Le Combat des Saveurs

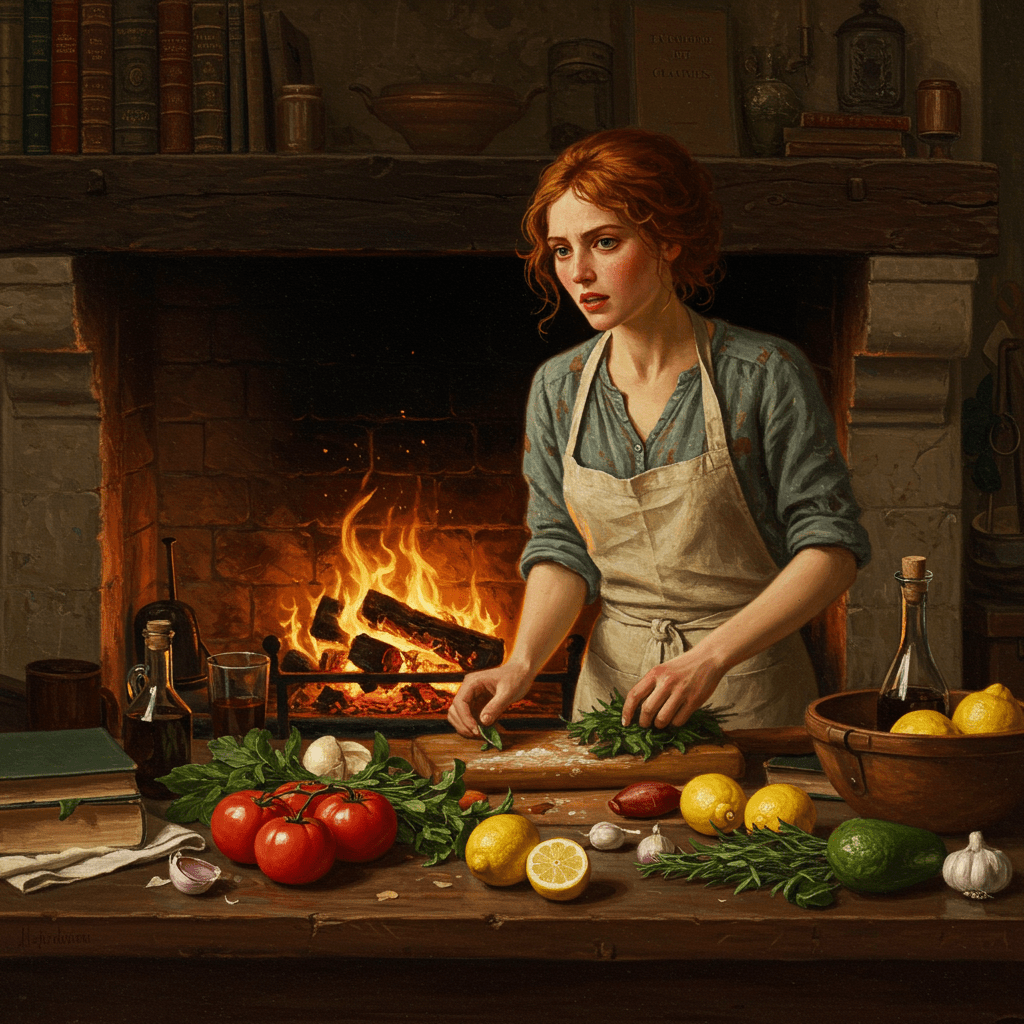

Mademoiselle Augustine, une jeune femme au regard vif et à la détermination inflexible, est au cœur de ce combat. Fille d’un maître cuisinier renommé, elle a hérité non seulement de son talent exceptionnel, mais aussi d’une conscience aiguë de la valeur de cet héritage immatériel. Elle observe avec une douleur croissante la disparition progressive des recettes traditionnelles, remplacées par des préparations industrielles fades et sans âme. Armée de son carnet de recettes ancestral, un grimoire précieux rempli de secrets culinaires, elle décide de s’opposer à cette tide montante.

Sa quête la mène à travers les marchés animés de Paris, où elle échange avec des producteurs locaux, les derniers gardiens de saveurs authentiques. Elle recueille des témoignages, note des recettes, et photographie les gestes précis des mains expertes qui pétrissent, cuisent et assaisonnent. Chaque rencontre est une victoire, un fragment d’histoire gastronomique sauvé de l’oubli. Mais le temps presse, et les obstacles se multiplient.

Les Intérêts Contraires

Les grands industriels de l’agroalimentaire, soucieux de maximiser leurs profits, voient en la préservation des recettes traditionnelles un frein à leur expansion. Ils financent des campagnes de publicité qui mettent en avant la rapidité et la commodité de leurs produits, dénigrant au passage les méthodes ancestrales, qu’ils qualifient de « dépassées » et « inefficaces ». Mademoiselle Augustine se heurte à une force colossale, un système économique qui écrase tout sur son passage.

Elle trouve cependant des alliés inattendus. Des écrivains et des journalistes sensibles à la cause du patrimoine culinaire, des chefs cuisiniers respectueux des traditions, des artistes inspirés par la beauté des produits locaux se joignent à sa lutte. Ensemble, ils constituent un réseau de résistants, qui se réunissent en secret pour échanger des recettes, organiser des dégustations et promouvoir la cuisine traditionnelle. Leurs actions restent modestes, mais leur détermination est indéfectible.

La Naissance d’une Conscience

Au fil des années, le combat de Mademoiselle Augustine et de ses alliés porte ses fruits. Une prise de conscience collective se répand. L’opinion publique commence à apprécier la valeur de la gastronomie traditionnelle, à comprendre que la cuisine est bien plus qu’un simple moyen de se nourrir, qu’elle est un art, un témoignage historique et culturel inestimable. Des voix s’élèvent pour demander une protection juridique du patrimoine culinaire, pour reconnaître sa valeur et sa fragilité.

Les premiers pas vers la reconnaissance officielle du patrimoine gastronomique sont timides mais significatifs. Des lois sont proposées, des associations sont créées. L’administration, longtemps indifférente, commence à prêter attention à la situation. Le combat est loin d’être terminé, mais une victoire symbolique a été remportée. Mademoiselle Augustine, épuisée mais triomphante, voit son héritage préservé, son œuvre de conservation commencer à porter ses fruits.

L’Héritage Vivant

Le parfum des recettes ancestrales continue de parfumer les cuisines de France, un testament vivant à la persévérance de ceux qui ont combattu pour leur survie. Aujourd’hui, la gastronomie française est reconnue comme un patrimoine mondial, un trésor à préserver pour les générations futures. L’histoire de Mademoiselle Augustine, et des nombreux autres qui se sont joints à sa cause, nous rappelle que la préservation du passé est indispensable pour construire un avenir riche de saveurs et de traditions.

Le combat pour la protection du patrimoine gastronomique est loin d’être terminé. Il exige une vigilance constante, une défense active contre les pressions économiques et culturelles. Mais l’histoire de Mademoiselle Augustine nous montre le chemin, et nous inspire à poursuivre la lutte pour que les recettes ancestrales continuent de vivre et de nous nourrir, non seulement le corps mais aussi l’âme.