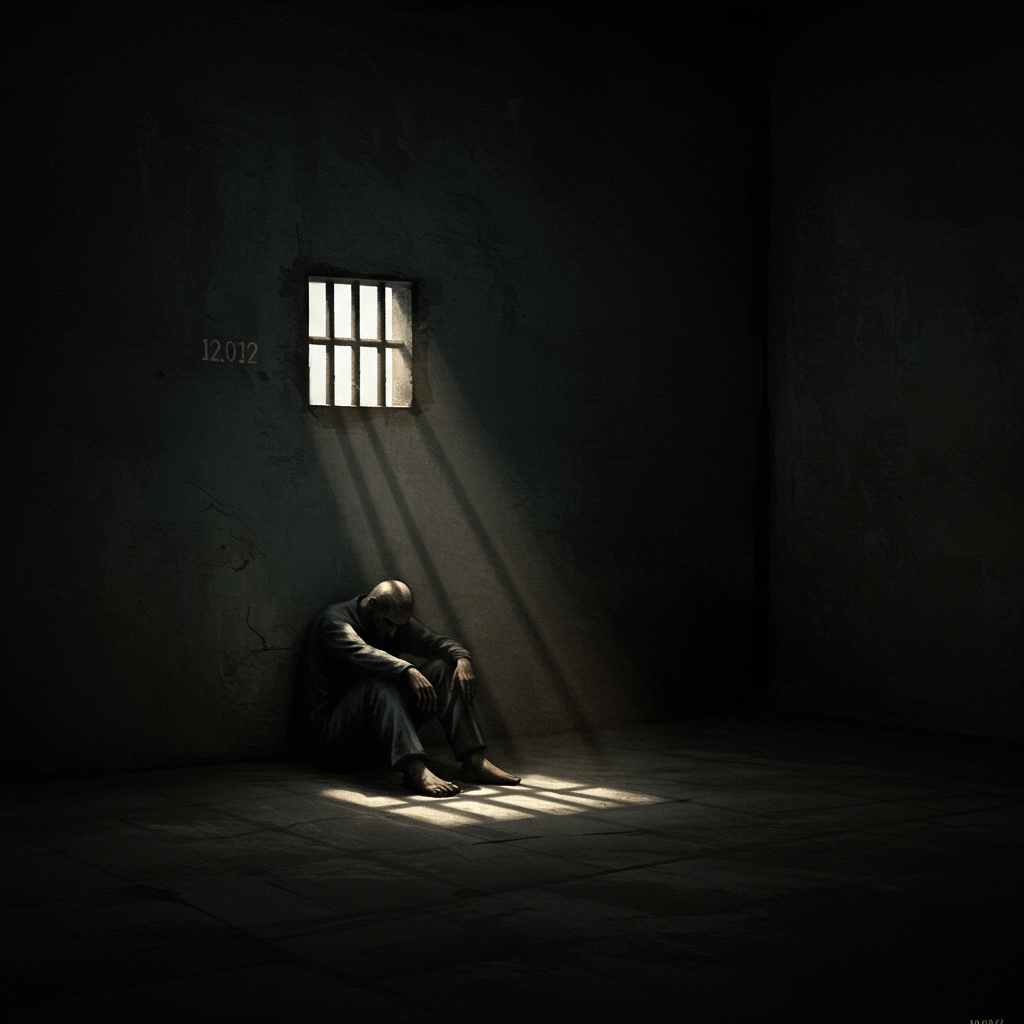

La bise glaciale de novembre s’engouffrait par les barreaux rouillés de la prison de Bicêtre, sifflant une mélopée funèbre à travers les murs de pierre. Une odeur âcre, mélange de renfermé, de désespoir et d’une étrange douceur miellée, flottait dans l’air. Dans la cellule 27, un homme, Jean-Luc Devalier, était assis sur sa paillasse, les yeux fixés sur le vide, une silhouette fantomatique baignant dans la pénombre. Le crépuscule s’abattait sur Paris, jetant des ombres menaçantes sur le paysage urbain, comme un présage funeste sur le destin du prisonnier.

Devalier, un ancien scribe accusé de trahison et de vol, avait passé les six derniers mois de son existence enfermé dans ce trou à rats. L’espoir, ce fragile brin d’herbe qui pousse même sur les terrains les plus arides, s’était tari en lui, remplacé par une amertume froide et corrosive qui rongeait son âme comme un ver. Son corps, autrefois robuste, était désormais amaigri, son visage marqué par la souffrance et l’abattement. La cellule, sa seule compagnie, était devenue son cercueil anticipé.

La Chute d’Icare

Avant sa chute, Devalier était un homme d’une certaine envergure. Secrétaire d’un riche négociant, il avait connu les fastes de la haute société parisienne, les soirées mondaines et les plaisirs de la vie. Son écriture, élégante et précise, était réputée dans tout le quartier. Mais l’ambition, cette flamme dévorante, avait fini par le consumer. Il avait rêvé de plus, de grandeur, et sa soif de richesse l’avait conduit à commettre des actes répréhensibles. Il s’était cru Icare, prêt à voler vers le soleil, sans se rendre compte que ses ailes de cire allaient fondre sous la chaleur de ses propres désirs.

Les Murmures des Murs

Les murs de la prison de Bicêtre avaient vu passer des milliers d’hommes brisés, chacun emportant avec lui son propre fardeau de douleur et de regrets. Devalier, au cœur de cette symphonie de souffrance, entendait les murmures du passé, les cris étouffés des condamnés, les lamentations des désespérés. Ces voix fantomatiques lui rappelaient sa propre destinée, l’inéluctable fin qui le guettait. Il avait essayé de trouver du réconfort dans la lecture, dans l’écriture, mais même les mots, autrefois ses fidèles alliés, semblaient l’abandonner. La solitude était devenue son bourreau, le silence son tombeau.

La Nuit sans Étoile

La nuit qui précéda son dernier acte, Devalier sentit une paix étrange le gagner. Non pas la paix sereine de l’acceptation, mais une paix désespérée, l’absence totale de combat. Il avait épuisé toutes ses ressources, vidé sa coupe jusqu’à la dernière goutte. La prison, avec ses règles implacables et son atmosphère suffocante, avait écrasé son esprit, broyé sa volonté. Il n’avait plus rien à perdre, ni à espérer. La vie, pour lui, n’était plus qu’une longue et douloureuse agonie.

Le Dernier Souffle

Le lendemain matin, les gardes découvrirent le corps sans vie de Jean-Luc Devalier, étendu sur sa paillasse, le regard vide, fixe. Une note, écrite d’une main tremblante, était posée sur sa poitrine. Quelques mots laconiques, empreints de désespoir : « La liberté se trouve seulement au-delà des barreaux de la vie. » La tragédie était consommée. Une autre âme brisée, engloutie par les ténèbres de la prison, une autre victime de la misère humaine et de la cruauté de la société.

Le silence retomba sur la cellule 27, un silence lourd, oppressant, témoignant de la fin d’un homme, et du mystère impénétrable qui entoure le suicide, ce dernier acte désespéré d’un cœur brisé.