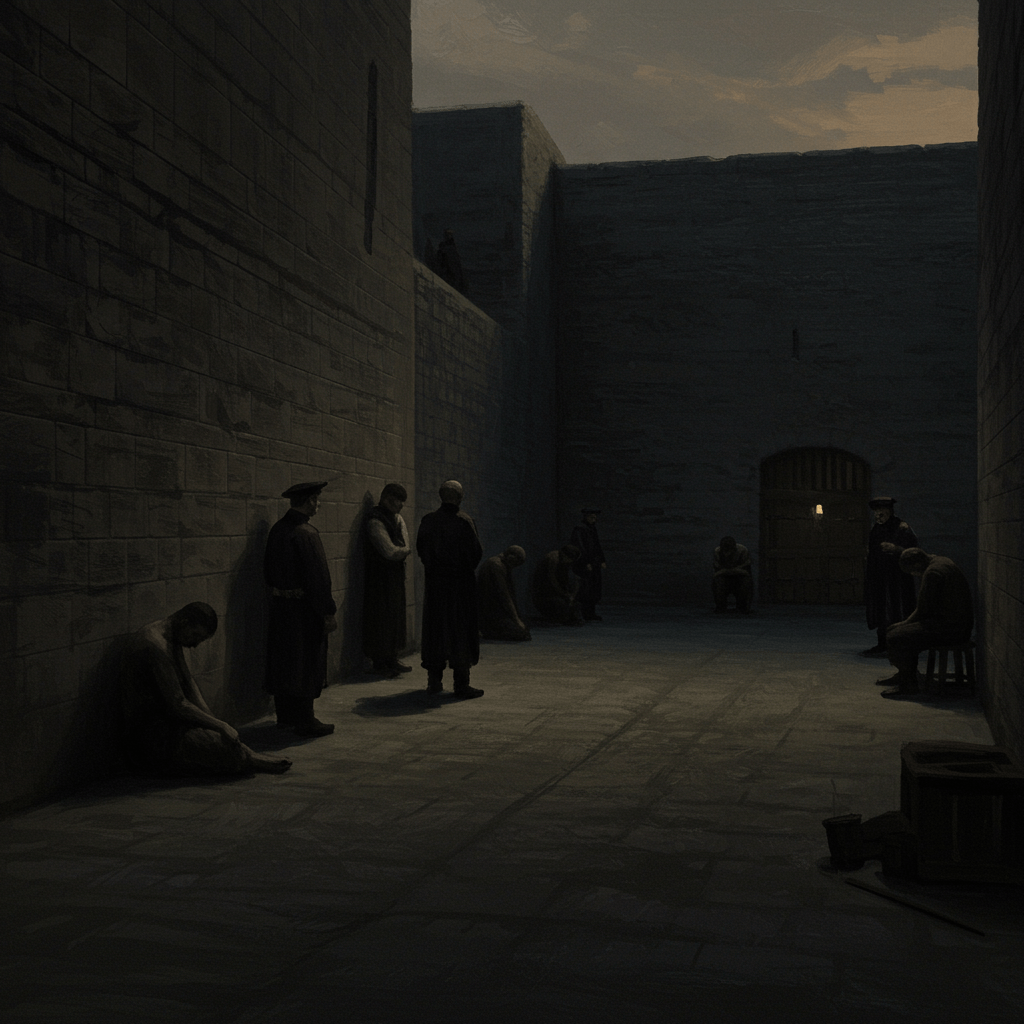

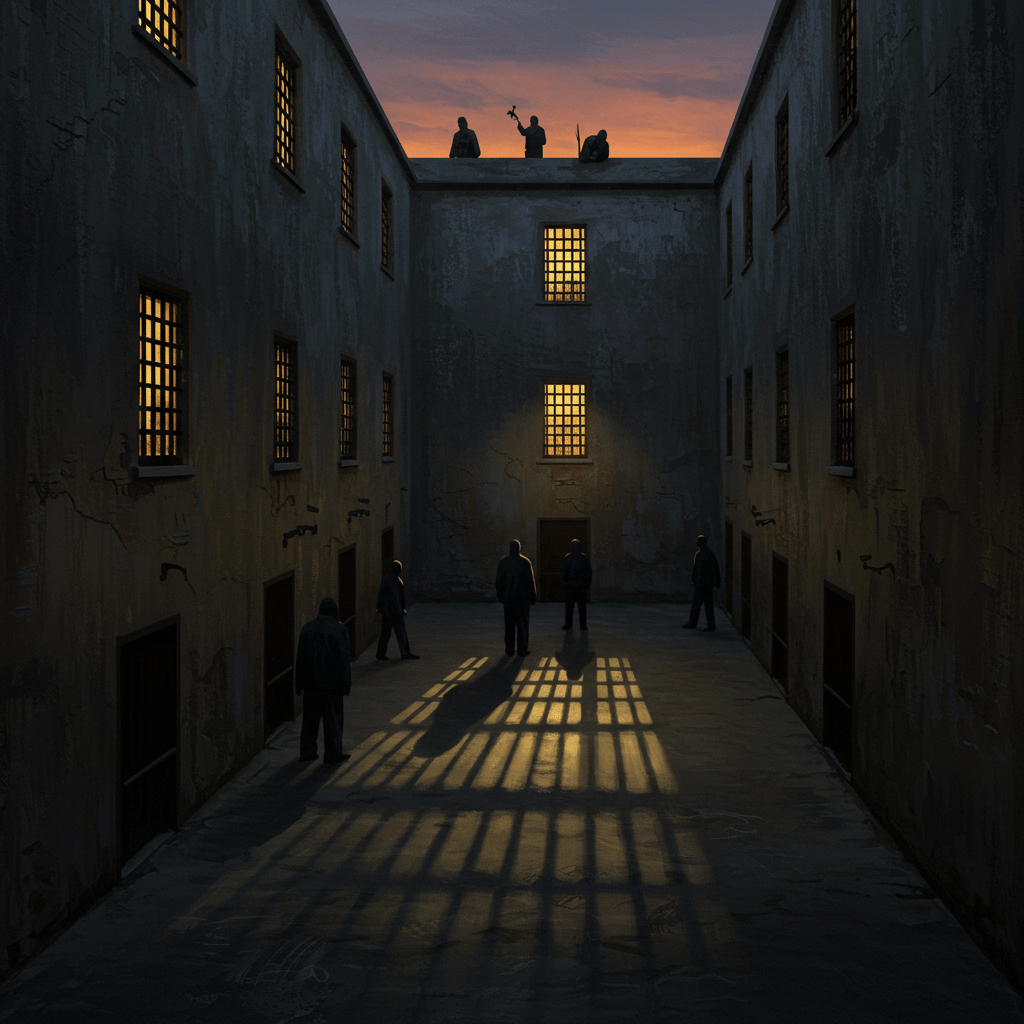

L’année est 1848. Une bise glaciale souffle sur les murs de pierre de la prison de Bicêtre, léchant les barreaux rouillés et sifflant à travers les fissures des fenêtres. L’ombre des tours imposantes s’étend sur la cour, engloutissant les rares rayons du soleil hivernal. Ici, derrière ces murailles épaisses qui semblent murmurer des secrets immémoriaux, se déroule une vie secrète, celle des gardiens, des hommes et des femmes dont le destin est lié à l’ombre et à la misère humaine.

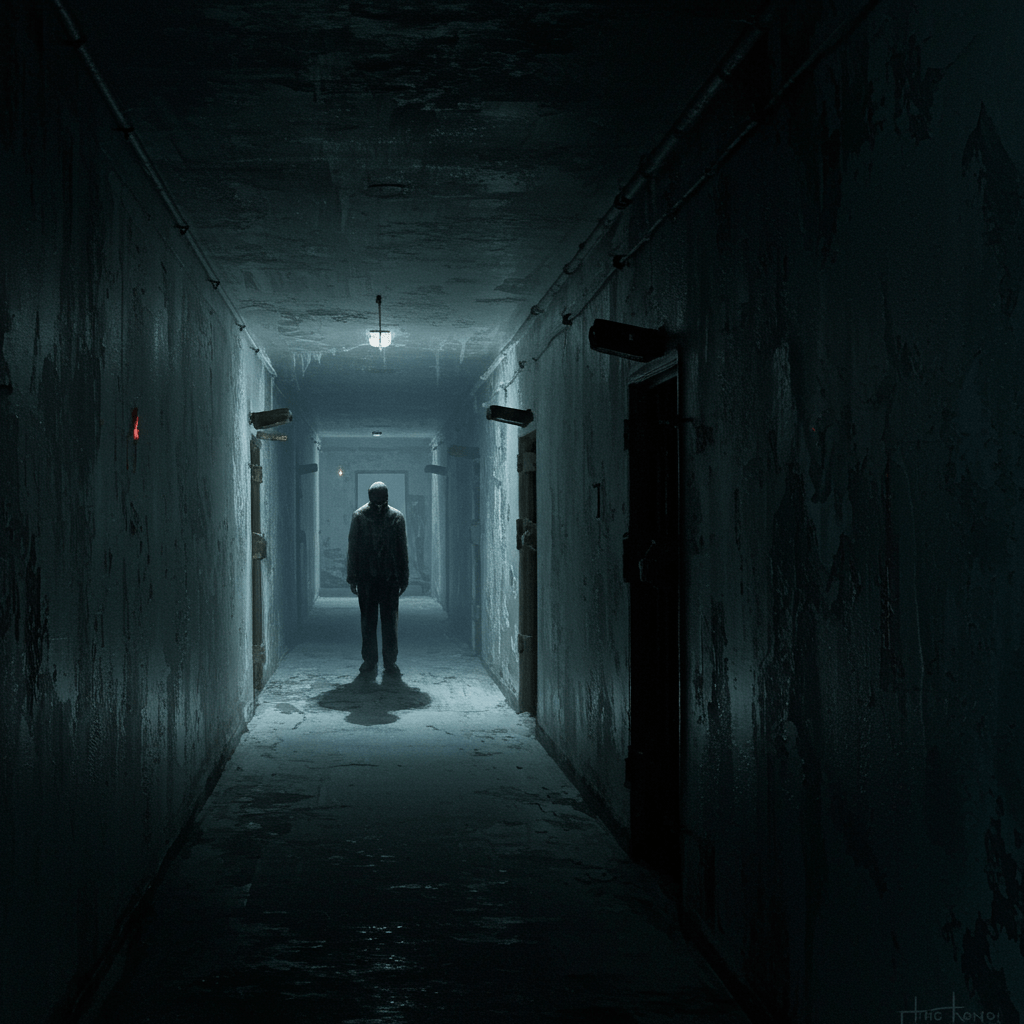

Leur quotidien est une symphonie de bruits sourds : le cliquetis des clés, le grincement des portes, les murmures étouffés des prisonniers. Ils sont les gardiens du silence, les témoins silencieux des drames qui se jouent derrière les portes closes. Mais au-delà de leur rôle officiel, au-delà du devoir, il y a leurs propres histoires, leurs propres luttes, leurs propres secrets, enfouis aussi profondément que les fondations de la prison elle-même.

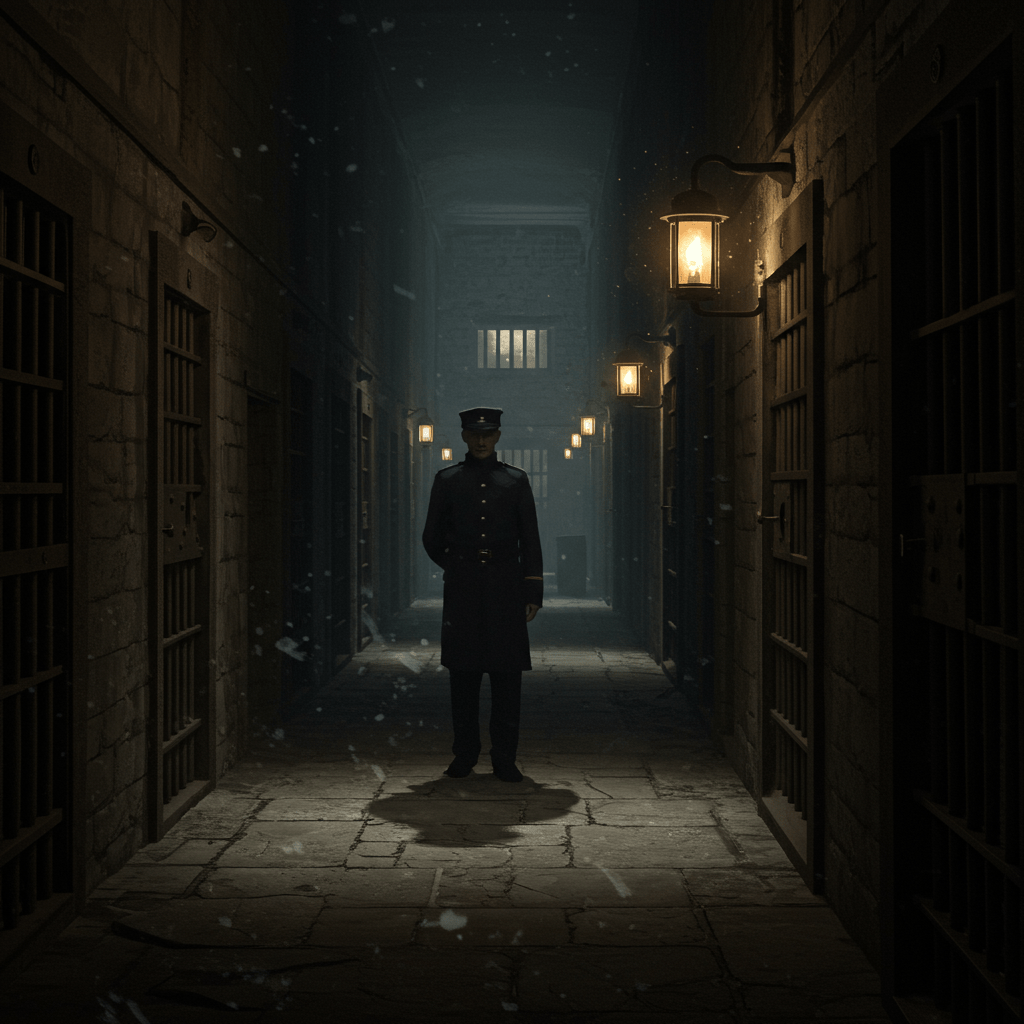

Les sentinelles de la nuit

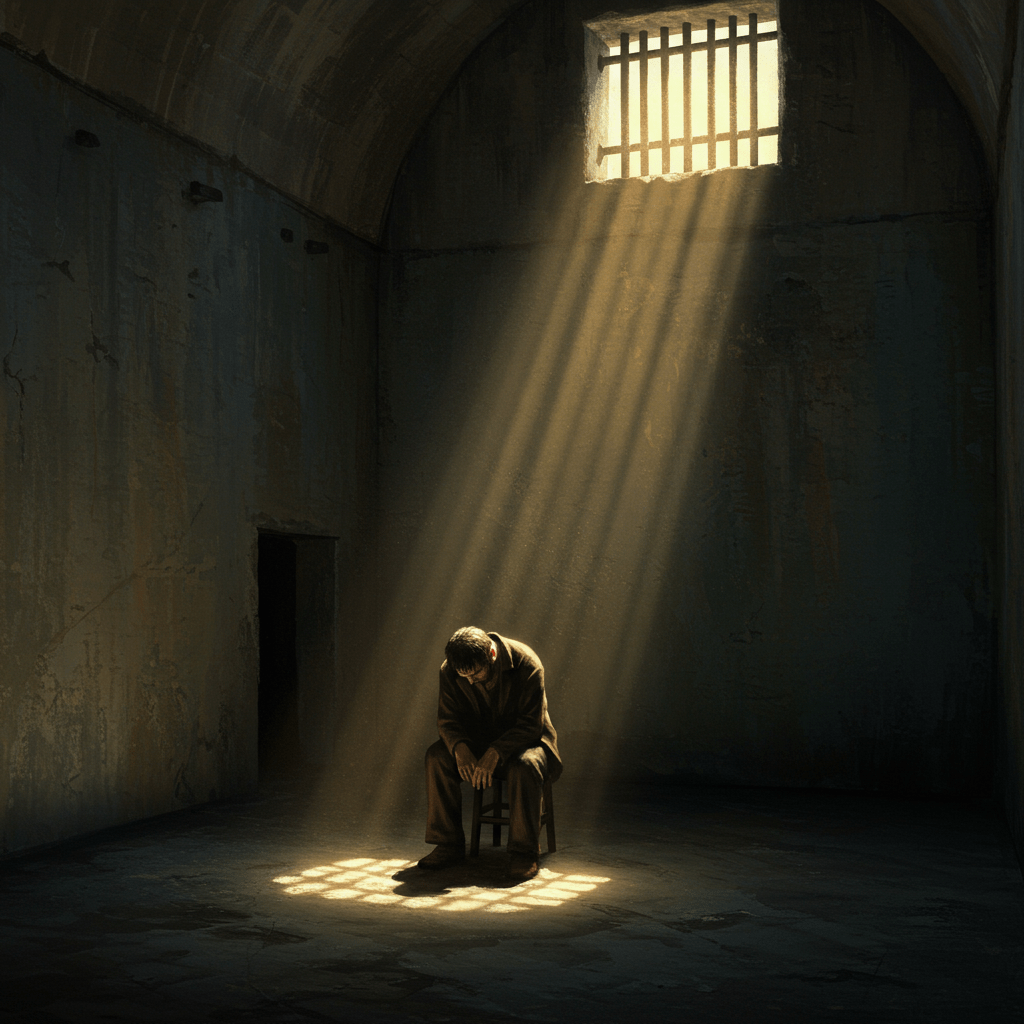

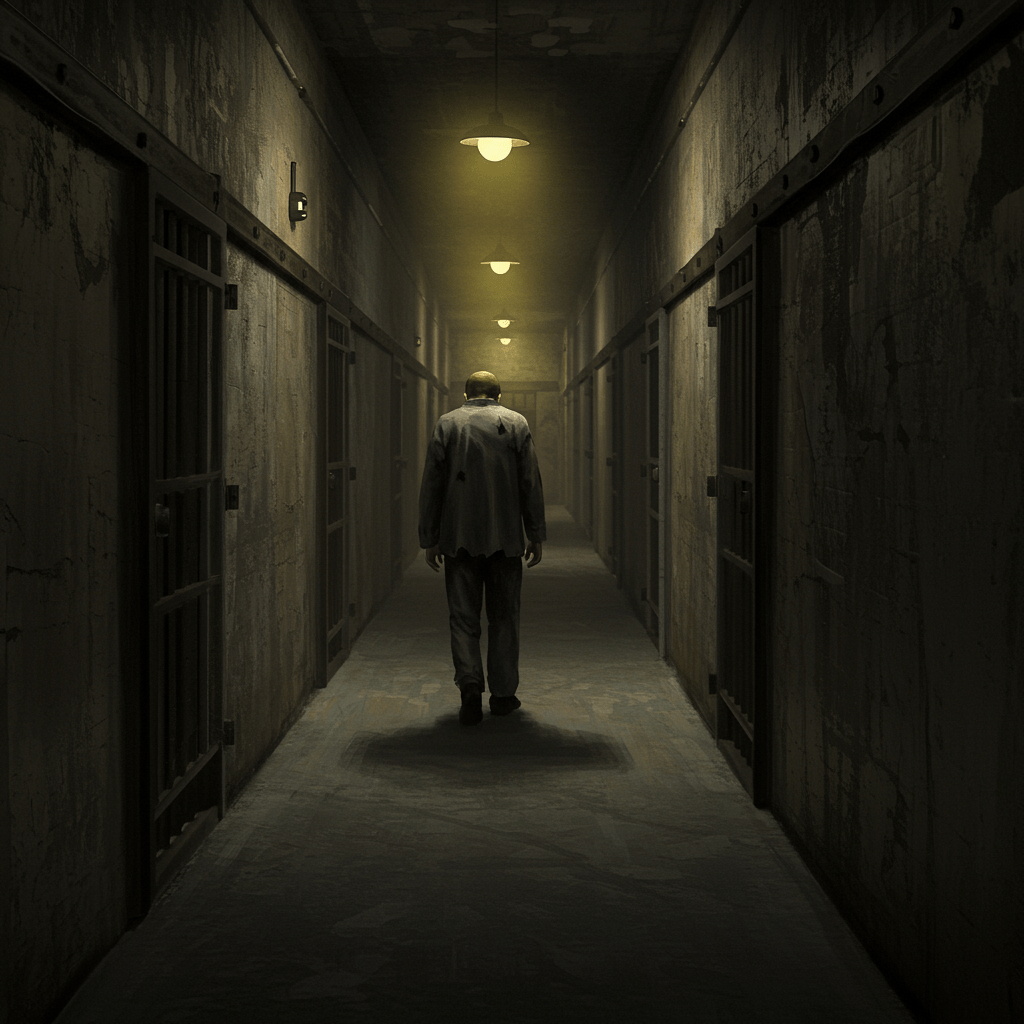

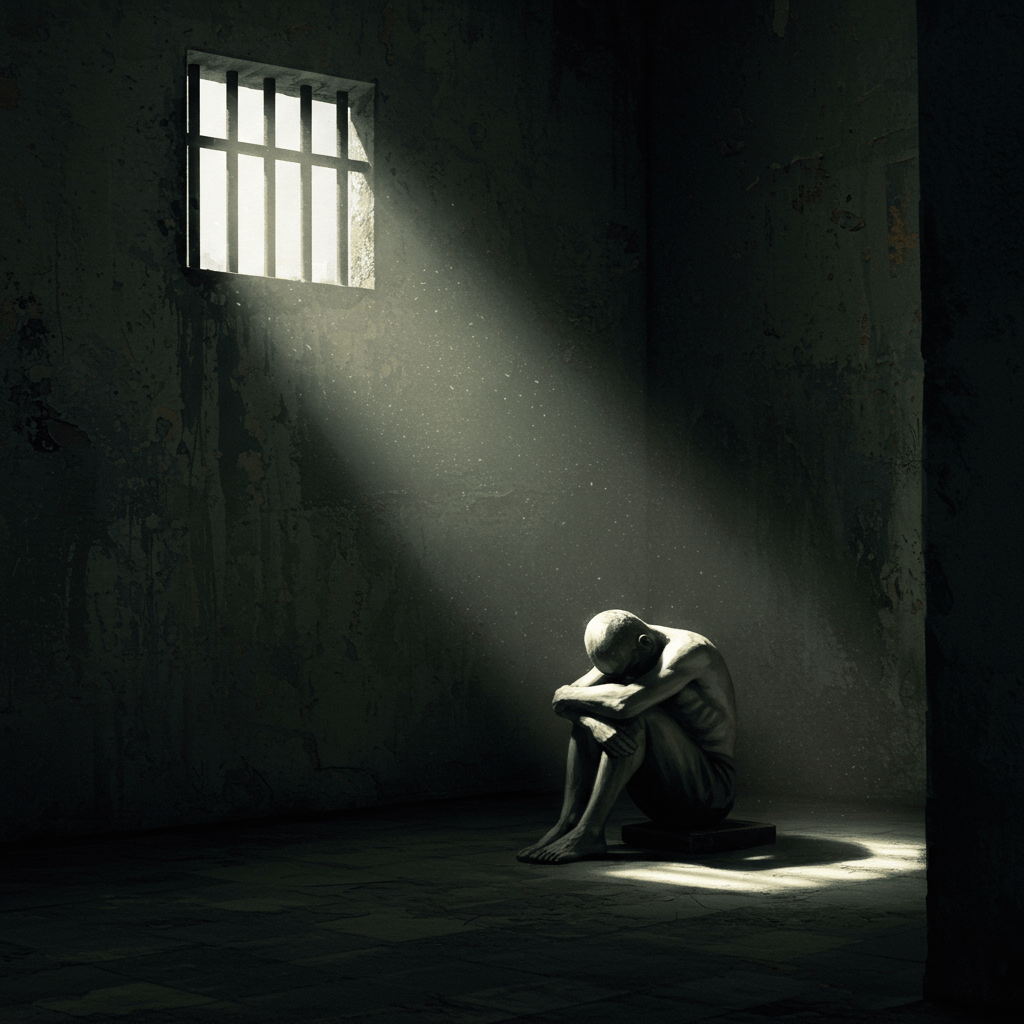

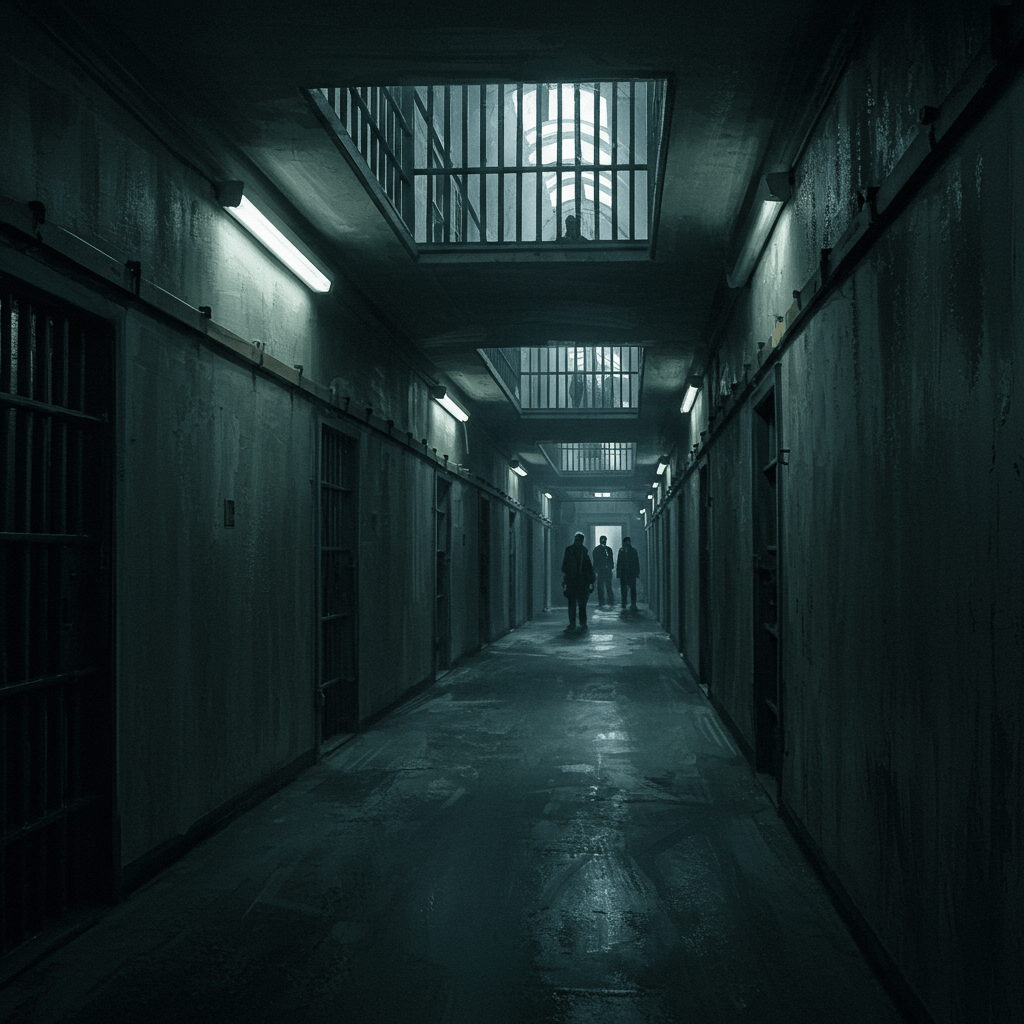

La nuit, lorsque la prison est plongée dans un silence pesant, ponctué seulement par les ronflements rauques des détenus et le passage furtif des rats, les gardiens sont les seuls maîtres du lieu. Ils arpentent les couloirs sombres, leurs pas résonnant comme un écho dans le vide. Chaque ombre projetée par la faible lueur des lampes à huile semble prendre vie, chaque bruit suspect provoque une sursaut de vigilance. Ce sont des hommes endurcis, façonnés par les années passées au contact de la noirceur humaine, mais aussi des hommes solitaires, confrontés à l’isolement et à la pression constante de leur responsabilité.

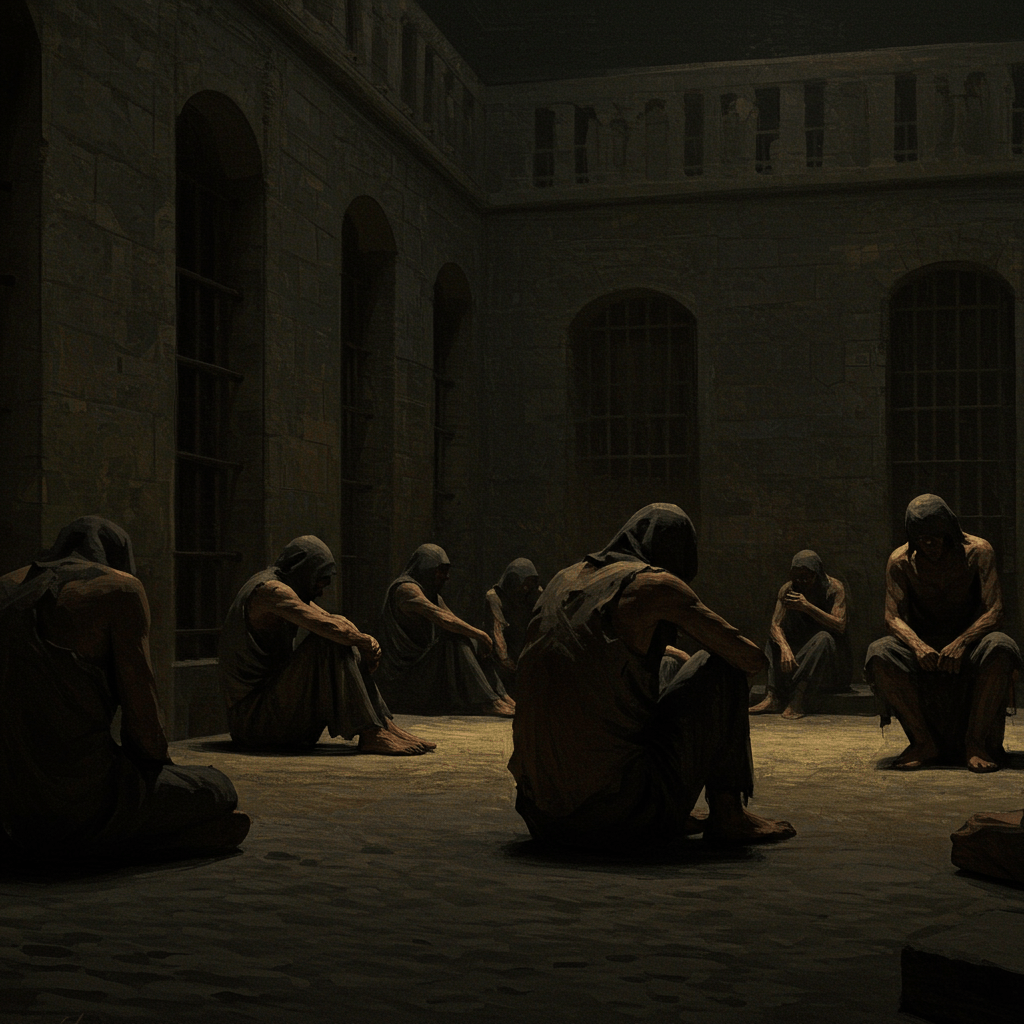

Certains, rongés par le doute, se laissent envahir par la mélancolie. Ils voient dans les yeux des prisonniers le reflet de leur propre désespoir, une humanité brisée qu’ils ne peuvent que contempler impuissants. D’autres, au contraire, se sont construits une carapace impénétrable, un masque d’indifférence derrière lequel ils cachent leur propre fragilité. Leur cœur, pourtant, bat au rythme de la prison, une pulsation sourde et régulière, rythmant les heures interminables.

Les murs ont des oreilles

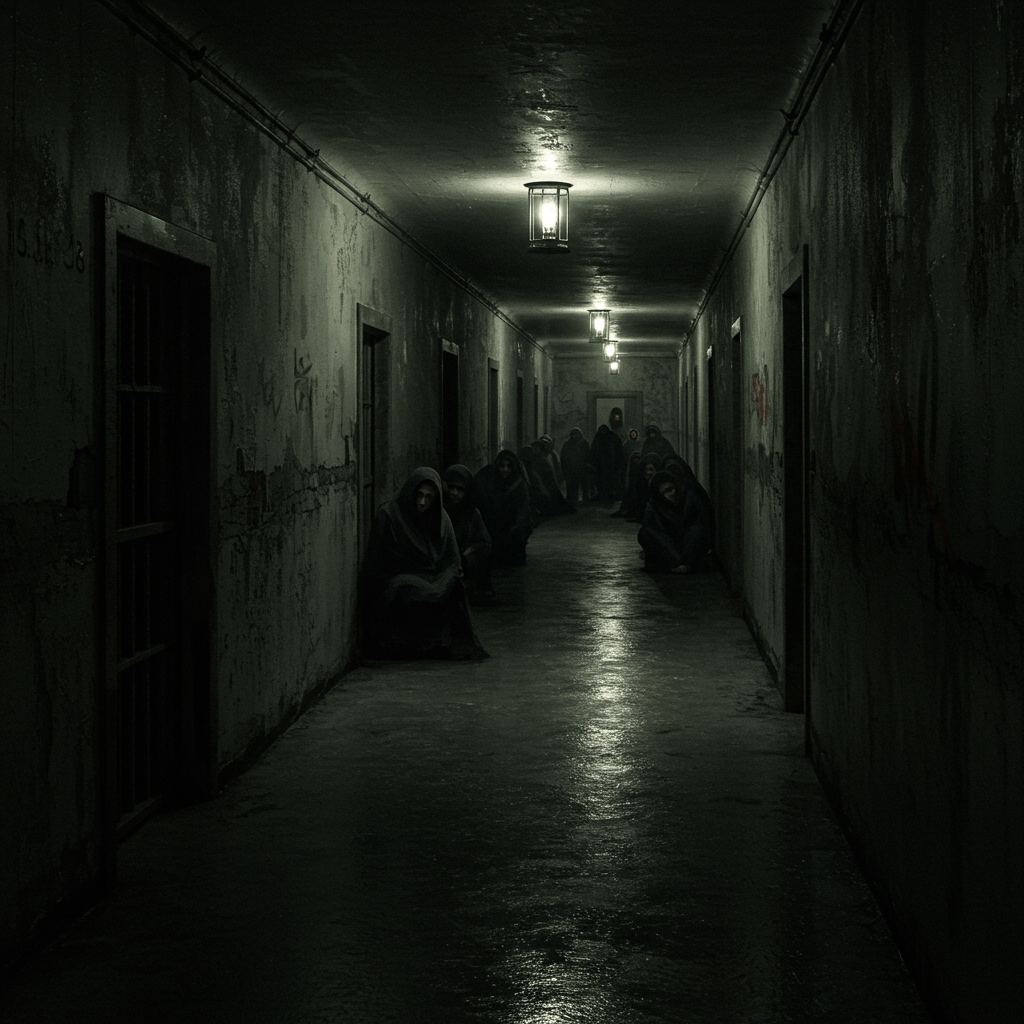

Les murs de la prison, épais et imposants, semblent absorber les secrets comme une éponge. Mais les gardiens, eux, sont les réceptacles de ces confidences murmurées, de ces supplications désespérées, de ces menaces voilées. Ils entendent les plans d’évasion ourdis dans le silence de la nuit, les lamentations des condamnés à mort, les histoires de vies brisées et de destins volés. Ils sont les dépositaires d’une vérité brute, crue, qui les hante souvent bien après qu’ils aient quitté leur poste.

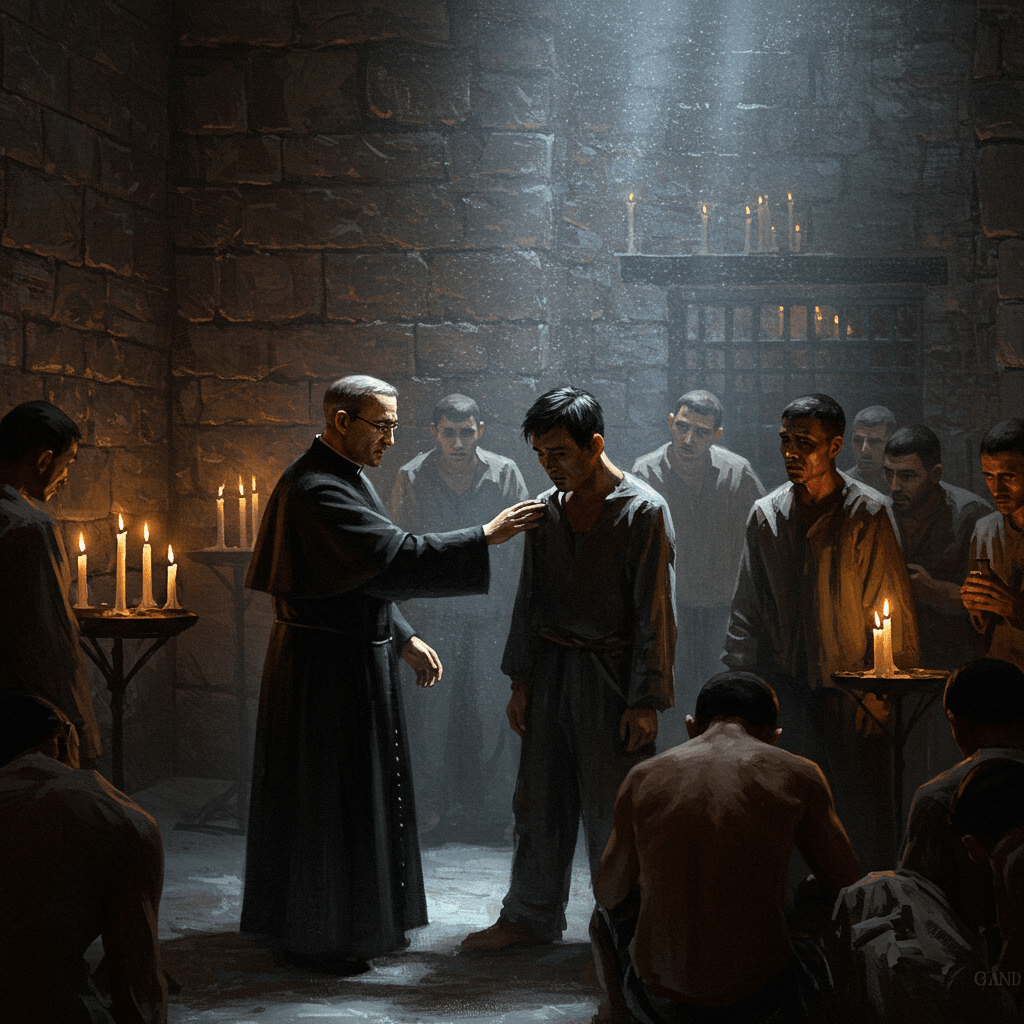

Certains gardiens profitent de leur position pour exercer un pouvoir arbitraire, infligeant des châtiments supplémentaires aux prisonniers, extorquant de l’argent ou des faveurs. D’autres, au contraire, développent une forme de compassion étrange, tissant des liens discrets avec les détenus, leur apportant un peu de réconfort dans leur désespoir. Leur rôle n’est pas seulement de garder les prisonniers, mais aussi de gérer leurs émotions, leurs espoirs et leurs peurs, une tâche complexe et épuisante qui laisse des traces indélébiles sur leur âme.

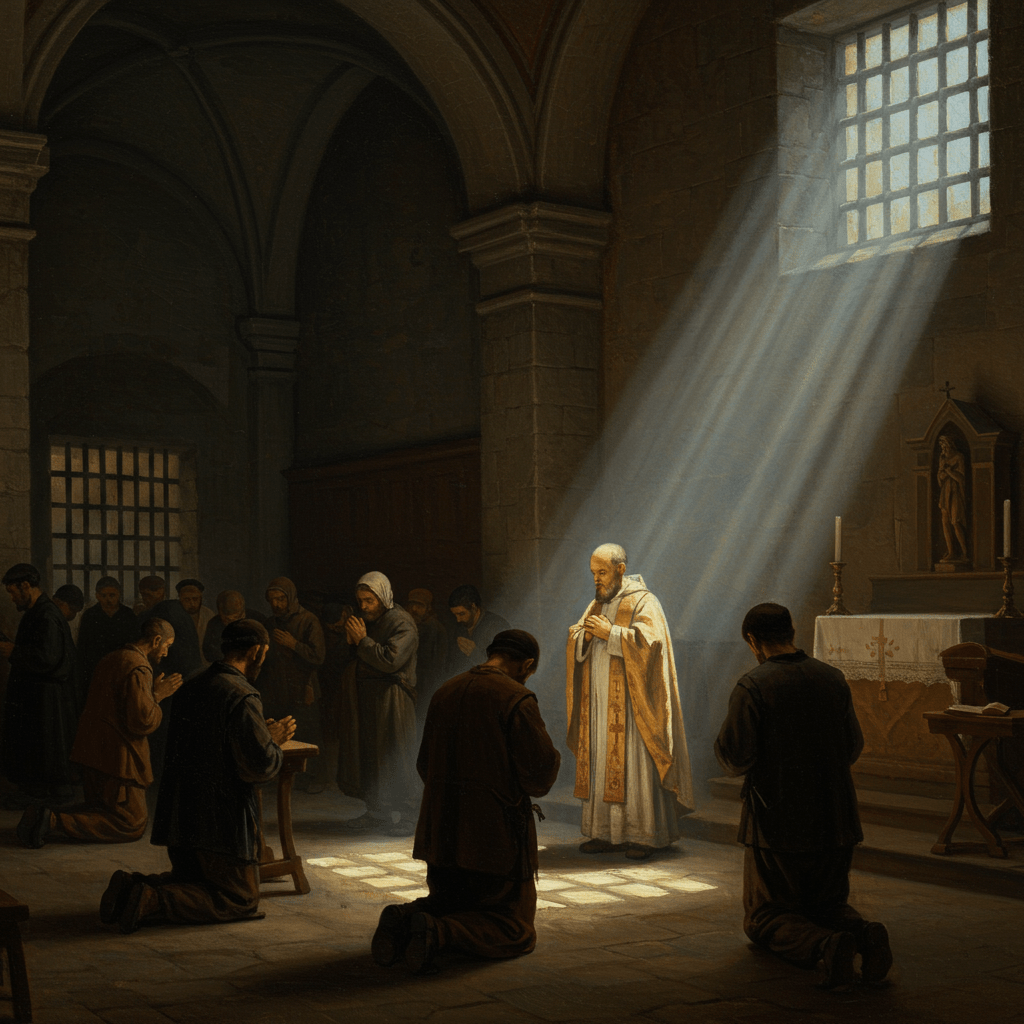

Les visages de la prison

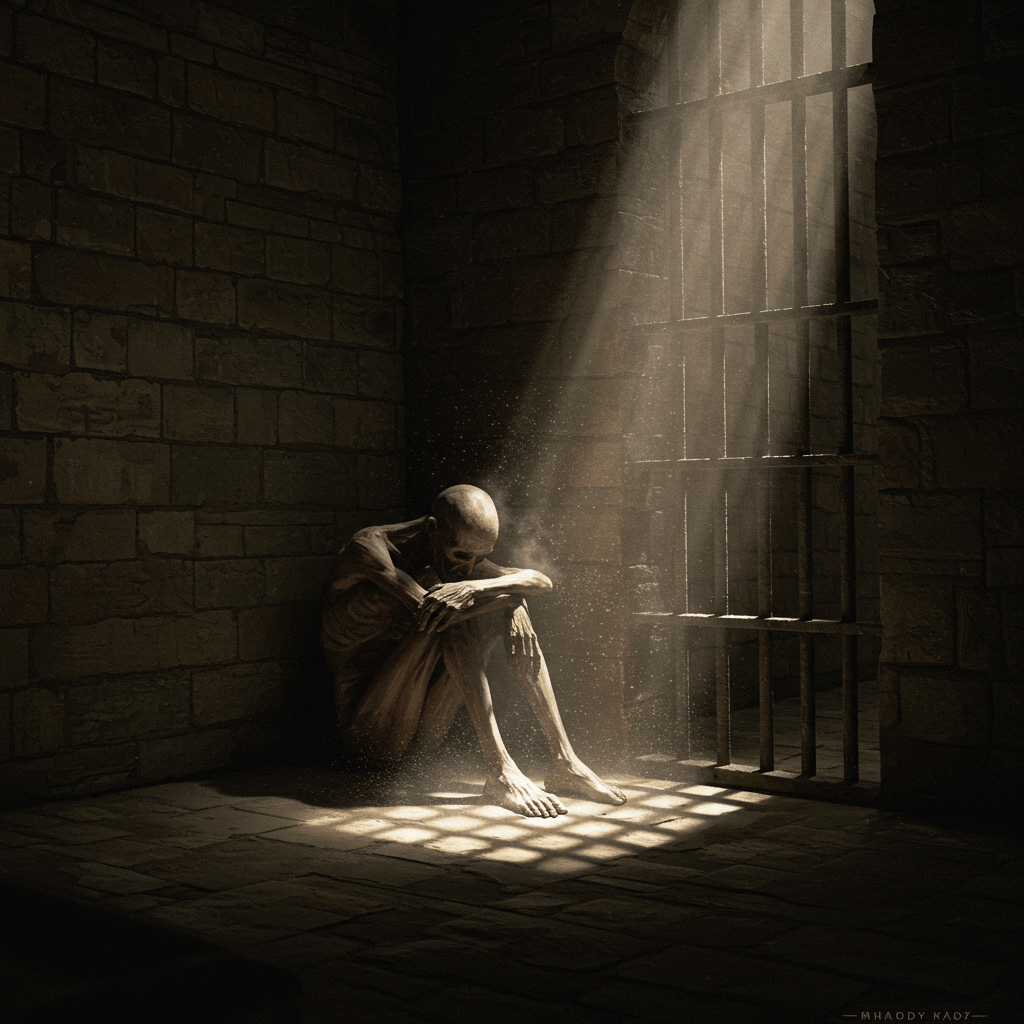

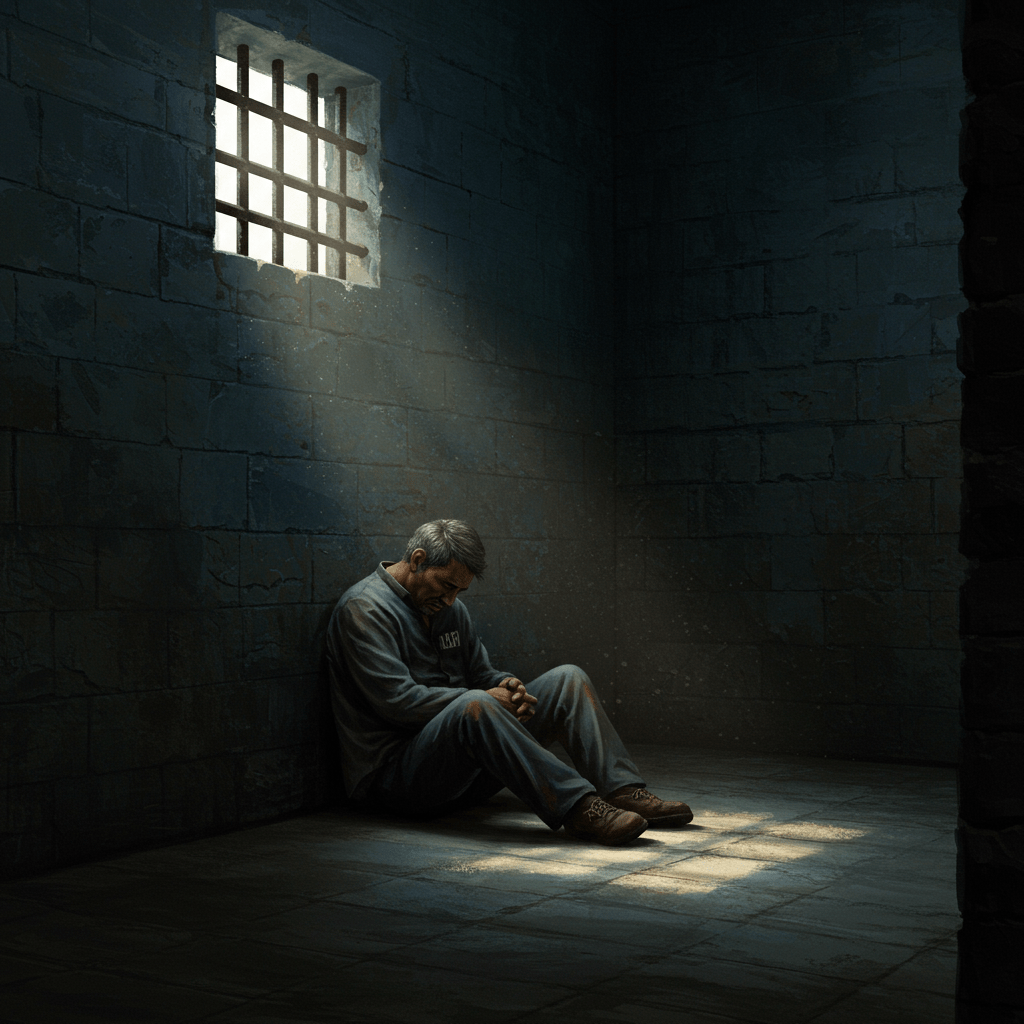

Au fil des années, les visages des prisonniers se succèdent, un défilé incessant de drames humains. Les gardiens les voient arriver, jeunes et pleins d’espoir, puis les voient se faner, brisés par la captivité et la solitude. Ils apprennent à connaître leurs histoires, leurs crimes, leurs regrets. Certains gardiens développent une certaine forme d’empathie, tandis que d’autres restent détachés, se protégeant derrière un bouclier d’indifférence. Mais tous sont marqués par la proximité de la misère humaine.

Il y a le jeune homme accusé à tort, dont le regard innocent hante les nuits des gardiens. Il y a le vieil homme repentant, dont les larmes silencieuses résonnent dans le silence de la cellule. Il y a le criminel endurci, dont le regard froid glace le sang. Chaque visage raconte une histoire, une tragédie, un mystère. Et les gardiens, témoins silencieux de ces destins brisés, sont les gardiens de ces souvenirs, les dépositaires de ces secrets.

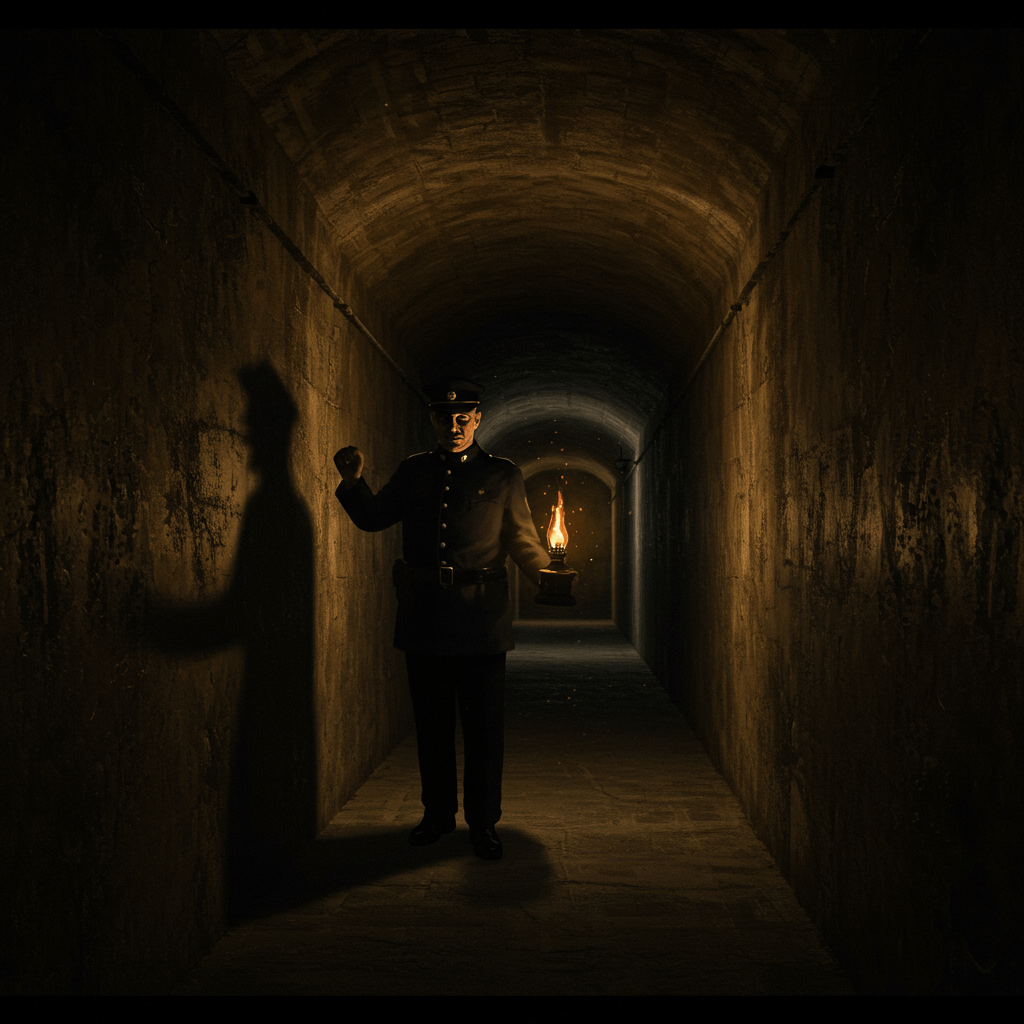

L’héritage du silence

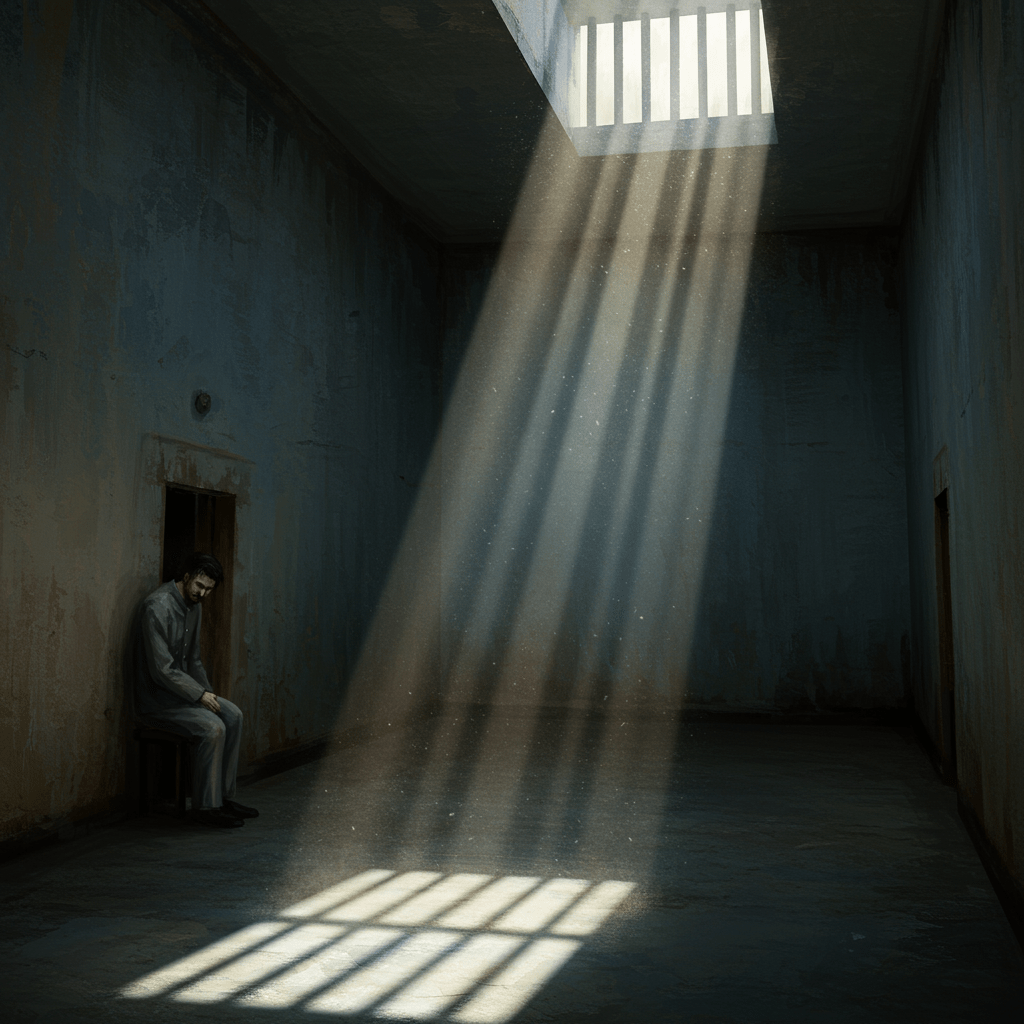

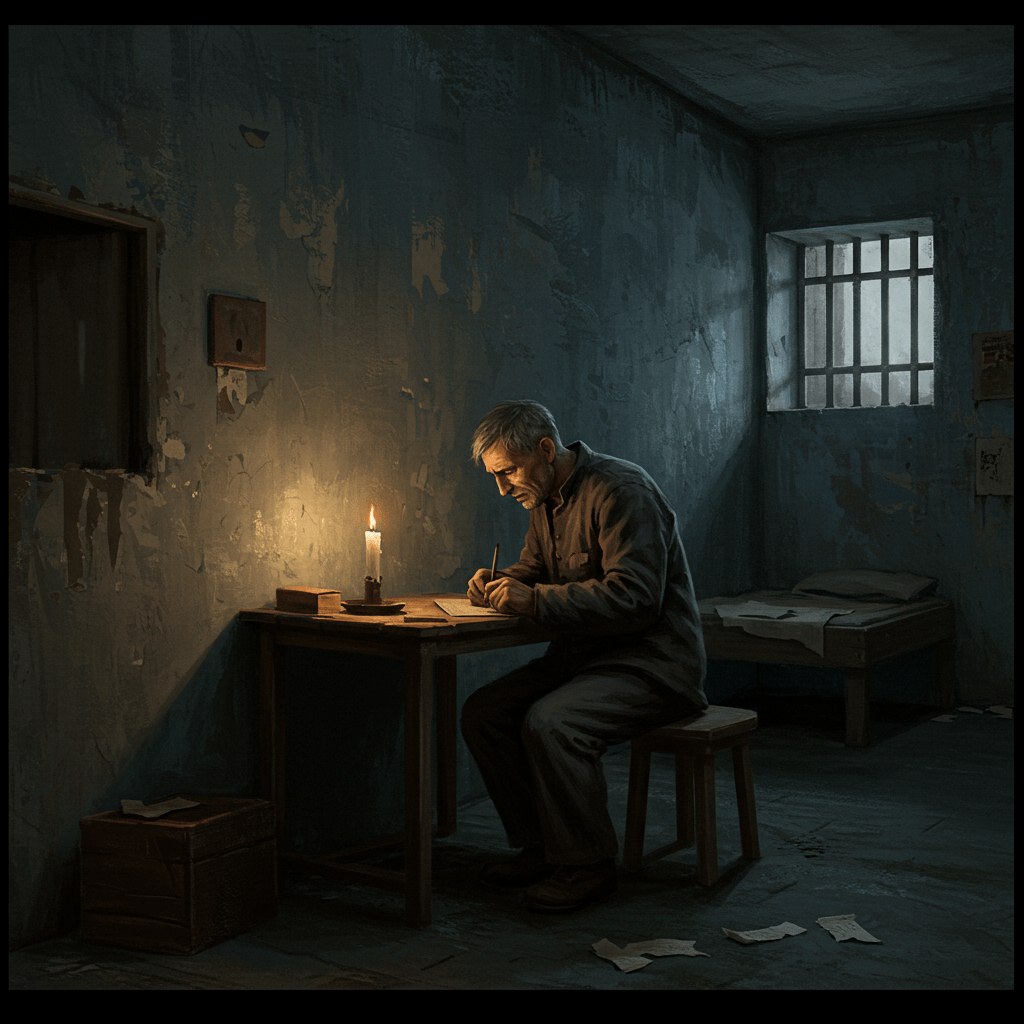

Les années passent, les gardiens vieillissent, leurs corps marqués par les années de service, leurs âmes usées par le poids des secrets qu’ils portent. Certains quittent la prison, emportant avec eux le fardeau de leurs souvenirs, un silence pesant qui les suivra jusqu’à la fin de leurs jours. D’autres restent, liés à la prison par une sorte de fatalité, comme s’ils étaient eux-mêmes emprisonnés par leur propre destin.

Leur histoire est une histoire d’ombres et de lumières, de cruauté et de compassion, de silence et de secrets. Une histoire qui se déroule dans les couloirs sombres et les cellules glaciales de la prison de Bicêtre, une histoire qui ne sera jamais entièrement révélée, une histoire qui repose sur le lourd silence des murs et dans les mémoires fanées des gardiens.