L’année est 1848. La France, secouée par les révolutions, voit ses prisons déborder. Dans les geôles sombres et humides de Bicêtre, une ambiance particulière règne, un mélange suffocant de désespoir et d’une foi surprenante. Les murs épais, témoins silencieux de tant de souffrances, résonnent pourtant des chants des prières, des murmures d’espoir et des lamentations silencieuses. Des hommes et des femmes, condamnés pour des crimes divers, trouvent refuge dans la foi, transformant leurs cellules en sanctuaires improvisés.

Le froid mordant de novembre s’infiltre par les fissures des murs, mais la flamme de la croyance brûle avec plus d’intensité encore. Des crucifix de fortune, taillés dans des bouts de bois récupérés, ornent les murs blanchis à la chaux, et des icônes pieuses, peintes sur des bouts de tissu usés, témoignent de la ferveur religieuse qui anime ces âmes perdues. La Bible, usée jusqu’à la corde, est transmise de main en main, source de consolation et de force dans ce lieu d’oubli.

Chapitre I: La Messe Clandestine

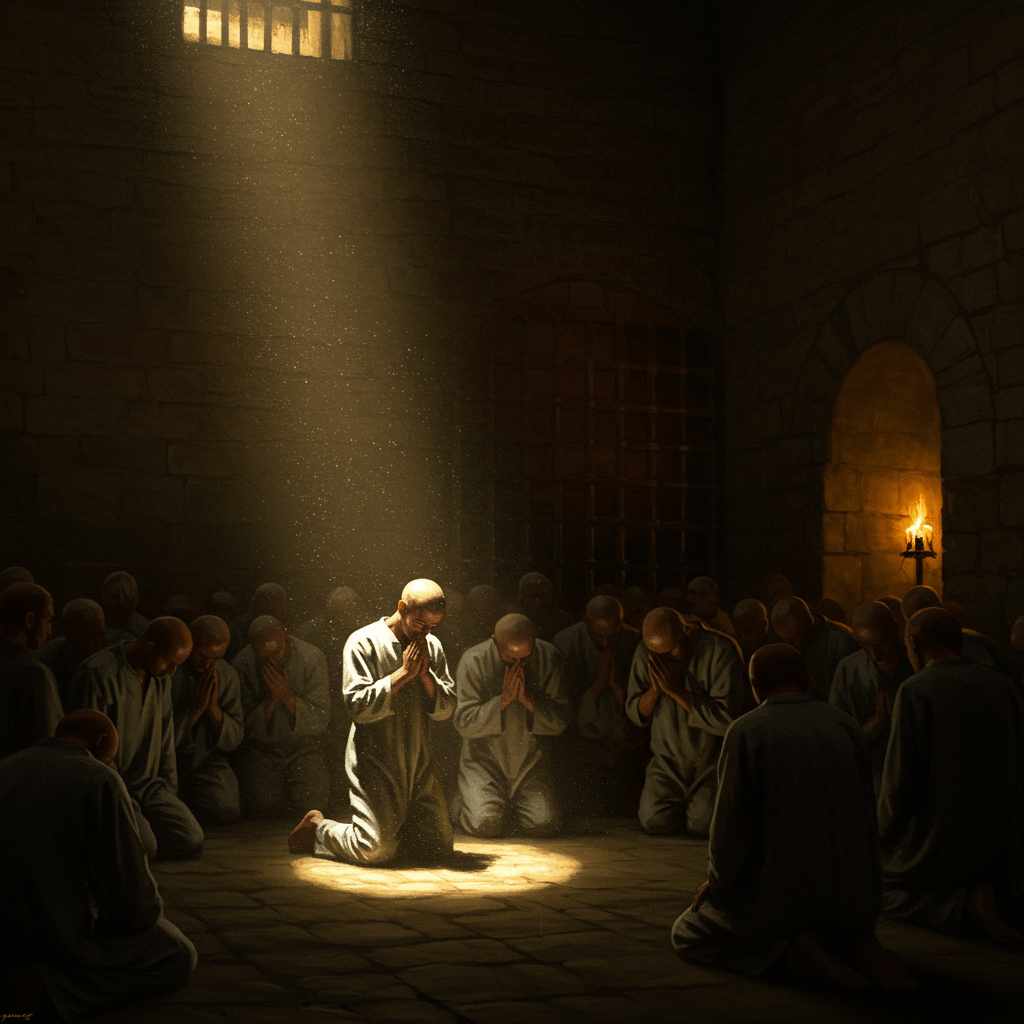

Chaque dimanche, malgré les interdictions des gardiens, une messe clandestine est célébrée dans la cour principale. Un ancien prêtre, condamné pour un crime qu’il nie toujours, officie avec une dignité touchante. Ses yeux, creusés par la souffrance et la privation, brillent d’une foi inébranlable. Autour de lui, les détenus, agenouillés sur le sol froid et humide, récitent le rosaire, leurs voix basses et tremblantes s’élevant en un murmure collectif. Leur ferveur est palpable, une lumière dans l’obscurité.

Chapitre II: La Rédemption par la Foi

Parmi les détenus, un jeune homme, Jean-Luc, a trouvé dans la foi une raison de vivre. Condamné pour un vol commis par désespoir, il a trouvé la paix et la rédemption grâce aux prières et à la solidarité fraternelle qui s’est développée au sein de la prison. Il consacre son temps à aider ses compagnons d’infortune, partageant sa maigre pitance et offrant une parole de réconfort. Sa transformation est remarquable, une preuve que même dans les pires conditions, l’esprit humain peut trouver la force de se relever.

Chapitre III: Le Doute et le Désespoir

Cependant, la foi n’est pas toujours une source de réconfort. Pour certains détenus, le poids de leurs crimes, le regret et le désespoir sont trop lourds à porter. Le doute ronge leurs âmes, les conduisant à douter de la miséricorde divine. Antoine, un homme accusé de meurtre, se débat avec une culpabilité dévorante. La religion, qu’il a autrefois pratiquée avec ferveur, lui apparaît maintenant comme une source de tourment supplémentaire.

Chapitre IV: La Solidarité dans l’Adversité

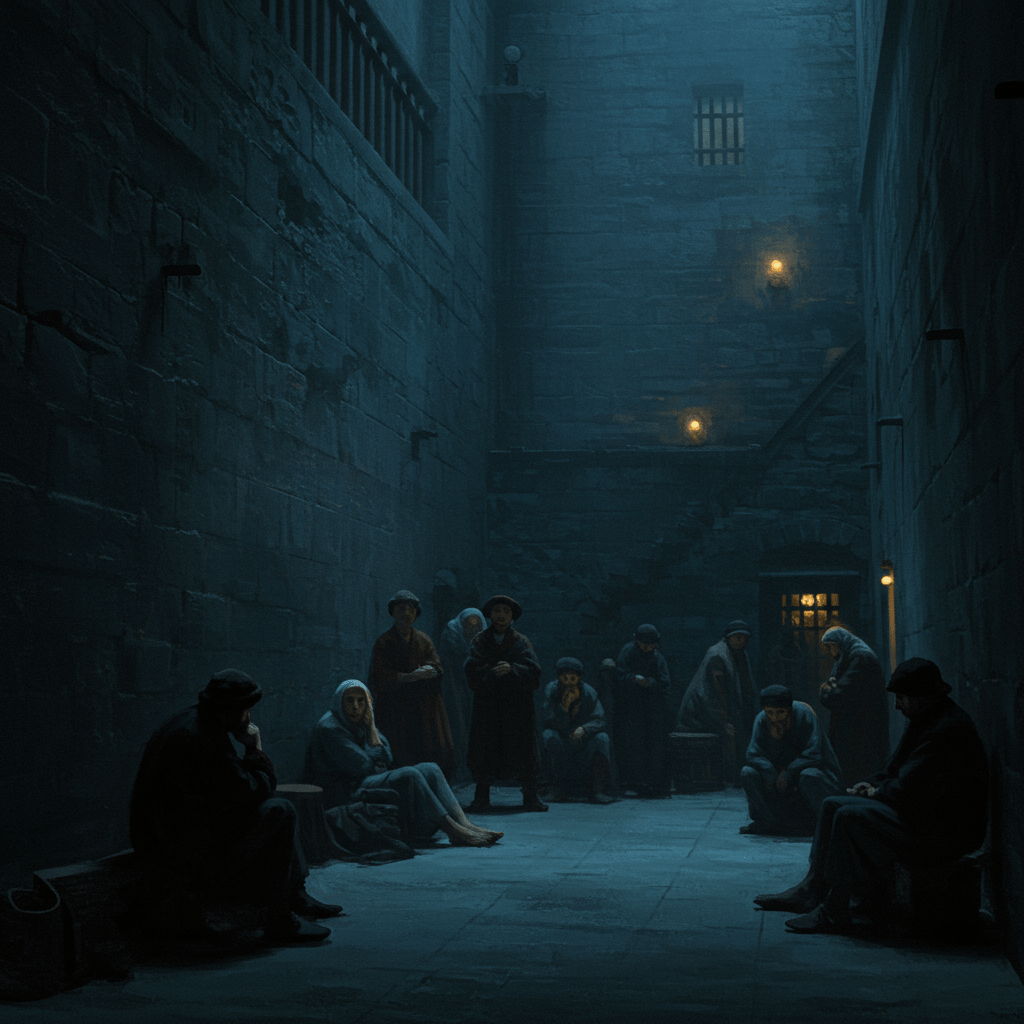

Malgré les différences de croyances et les épreuves individuelles, une solidarité étonnante s’est développée parmi les détenus. Ils se soutiennent mutuellement, partageant leurs maigres ressources et offrant un soutien moral inestimable. La religion, même si elle n’est pas le seul facteur d’unité, joue un rôle primordial dans le renforcement des liens fraternels. Dans la cellule, comme dans la cour, les détenus créent un réseau de soutien, une communauté improvisée qui leur permet de faire face aux difficultés de la vie carcérale.

Le soleil couchant projette de longues ombres sur les murs de Bicêtre, baignant la cour principale d’une lumière dorée. À l’intérieur des cellules, les prières continuent, un murmure d’espoir qui persiste malgré la noirceur de l’endroit. L’espérance et le désespoir s’entremêlent, comme les fils d’une tapisserie complexe tissée par la foi, la souffrance et la solidarité humaine. La vie continue, même derrière les barreaux, et la religion, en son sein, incarne une force capable de transcender la condition humaine, même dans les moments les plus sombres.

Les années passent, et les destins de ces hommes et de ces femmes se croisent et se séparent, emportant avec eux le souvenir de cette période particulière, où l’espérance et le désespoir se sont affrontés au cœur même de la prison. Leur histoire, gravée dans les murs de Bicêtre, reste un témoignage poignant de la force de l’esprit humain face à l’adversité.