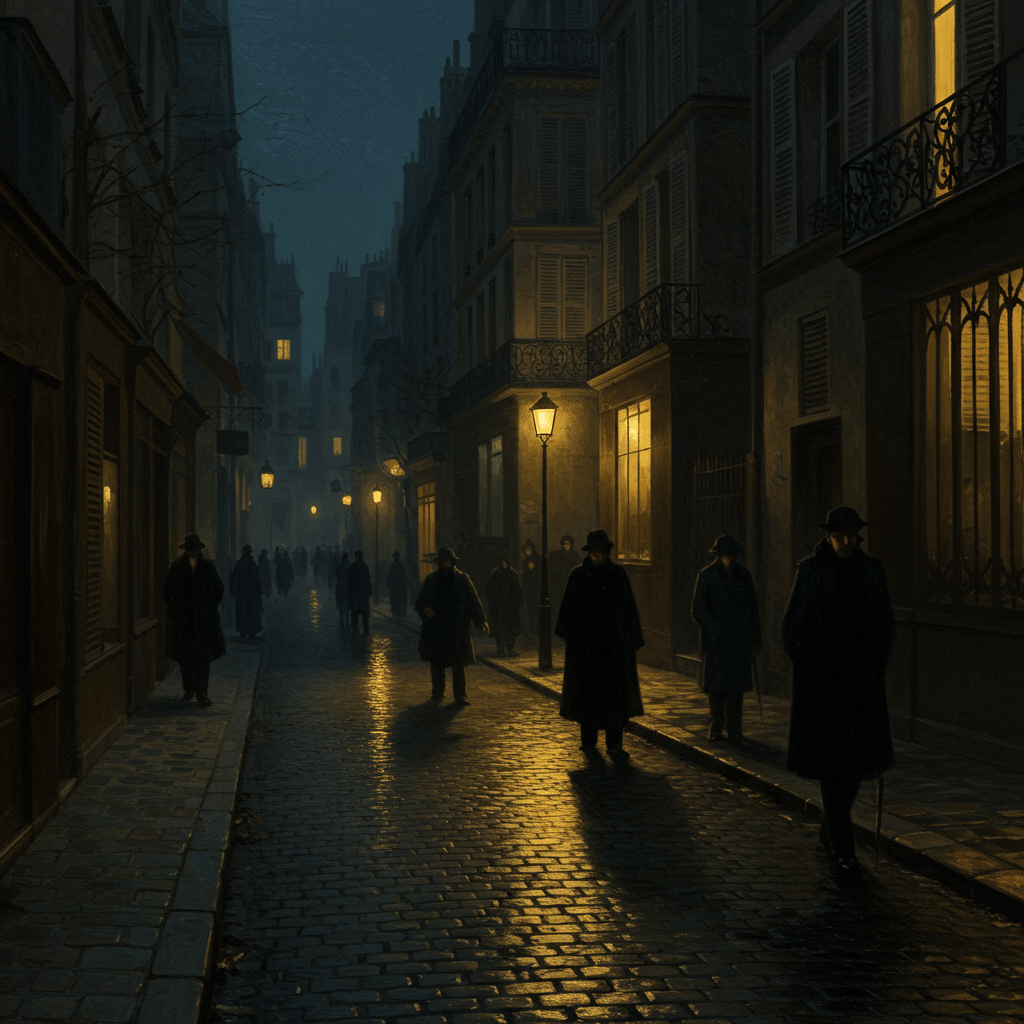

Paris, 1848. L’air, épais de la poussière des barricades à peine démantelées, porte encore les échos lointains des fusillades. Sous le ciel plombé, les pavés disjoints témoignent de la fureur populaire, une fureur qui, bien qu’étouffée pour l’instant, couve sous les cendres de l’insurrection. Dans les ruelles sombres et tortueuses, où la misère le dispute à la crasse, une autre ombre plane, plus insidieuse, plus silencieuse que le canon : celle des disparitions inexpliquées. Des hommes, des femmes, emprisonnés pour des délits mineurs ou des opinions jugées subversives, s’évaporent des prisons royales, laissant derrière eux un vide angoissant et des familles désespérées. Le Guet Royal, censé maintenir l’ordre, semble aveugle et sourd aux murmures qui enflent, aux plaintes étouffées qui s’élèvent des quartiers populaires.

Le mystère s’épaissit, drapant la ville d’un voile de terreur sourde. Les rumeurs les plus folles circulent, alimentées par la peur et le manque d’information. Certains parlent d’une société secrète, d’autres d’expériences médicales monstrueuses, d’autres encore, plus prosaïquement, de corruption et de règlements de comptes au sein même de l’administration pénitentiaire. Quel est donc le prix du silence ? Qui tire les ficelles dans l’ombre de ces Crimes Silencieux ? C’est ce que nous allons tenter de découvrir, en plongeant au cœur des prisons royales, là où la justice se transforme trop souvent en arbitraire et l’espoir en désespoir.

Le Ventre de la Bête: La Prison de la Force

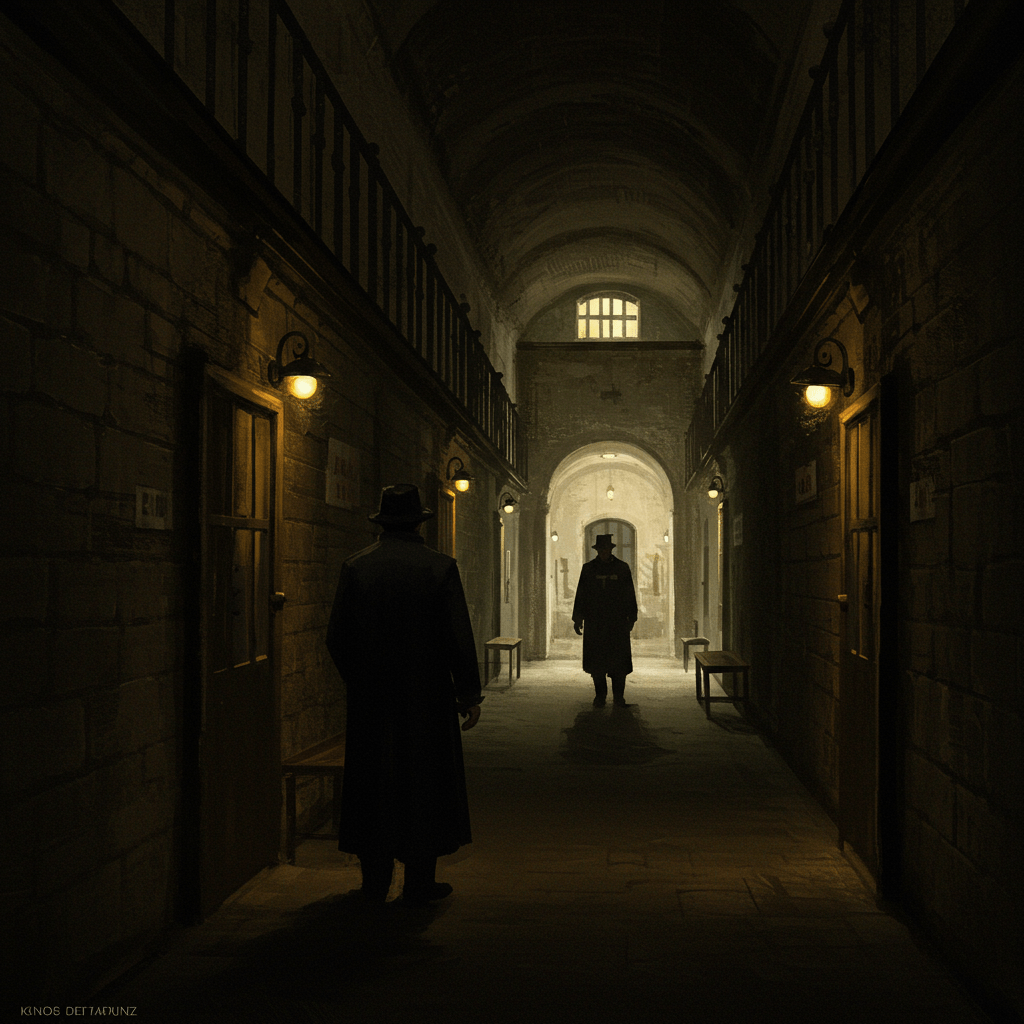

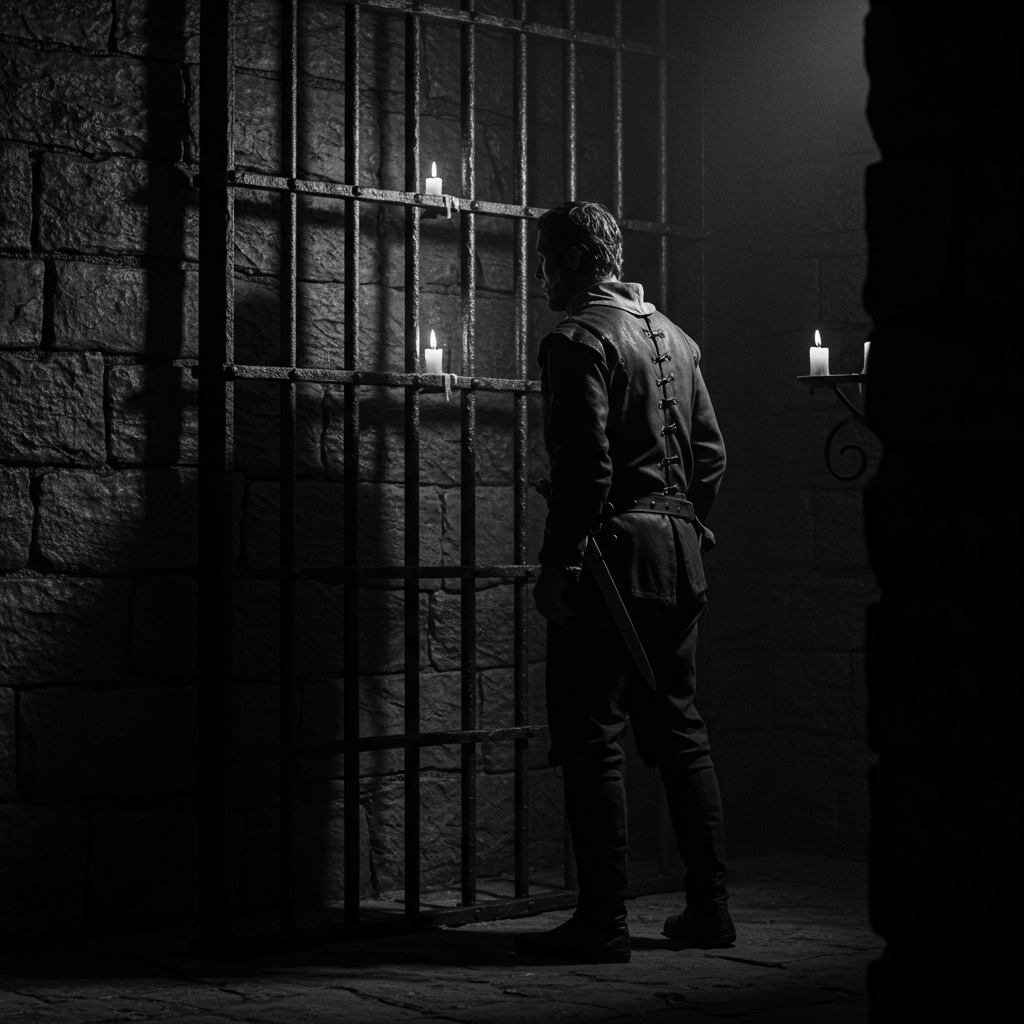

La Prison de la Force, une forteresse massive aux murs suintants et aux couloirs labyrinthiques, est l’une des plus anciennes et des plus redoutées de Paris. Son nom seul évoque la brutalité et l’oppression. J’ai réussi, non sans difficulté et quelques pots-de-vin bien placés, à obtenir une entrevue avec le gardien-chef, un certain Monsieur Dubois, un homme massif au visage rougeaud et au regard froid et méfiant.

“Monsieur Dubois,” commençai-je, feignant l’assurance, “je suis journaliste, et je m’intéresse aux conditions de détention dans vos établissements. J’ai entendu parler de disparitions…”

Il me coupa, un rictus amer déformant ses lèvres épaisses. “Disparitions ? Balivernes ! Des prisonniers s’évadent, c’est tout. La prison n’est pas une passoire, mais des erreurs arrivent.”

“Des erreurs répétées, Monsieur Dubois. Des erreurs qui concernent des prisonniers sans fortune, sans relations. N’y a-t-il pas là quelque chose d’étrange ?”

Il se leva, sa stature imposante dominant la petite pièce. “Je ne tolérerai pas d’insinuations, Monsieur. La prison de la Force est un modèle d’ordre et de discipline. Si des prisonniers disparaissent, c’est qu’ils ont trouvé un moyen de s’enfuir, ou… ou qu’ils sont morts de maladie. La tuberculose fait des ravages, vous savez.”

Je n’étais pas dupe de ses mensonges. Son regard fuyant, ses mains qui tremblaient légèrement, trahissaient sa nervosité. Il y avait quelque chose qu’il cachait, un secret bien gardé derrière les murs de pierre de la prison. Je décidai de changer d’approche.

“Monsieur Dubois, j’ai entendu dire que certains prisonniers sont transférés dans d’autres établissements, des prisons plus discrètes, voire… des asiles. Est-ce une pratique courante ?”

Il hésita, puis répondit d’une voix plus basse. “Il arrive, oui, que des prisonniers souffrant de troubles mentaux soient transférés dans des institutions spécialisées. C’est pour leur bien, évidemment.”

Évidemment. Mais qui décidait de qui était “fou” ? Et où étaient ces “institutions spécialisées” ? La question restait en suspens, un point d’interrogation angoissant au milieu de la nuit.

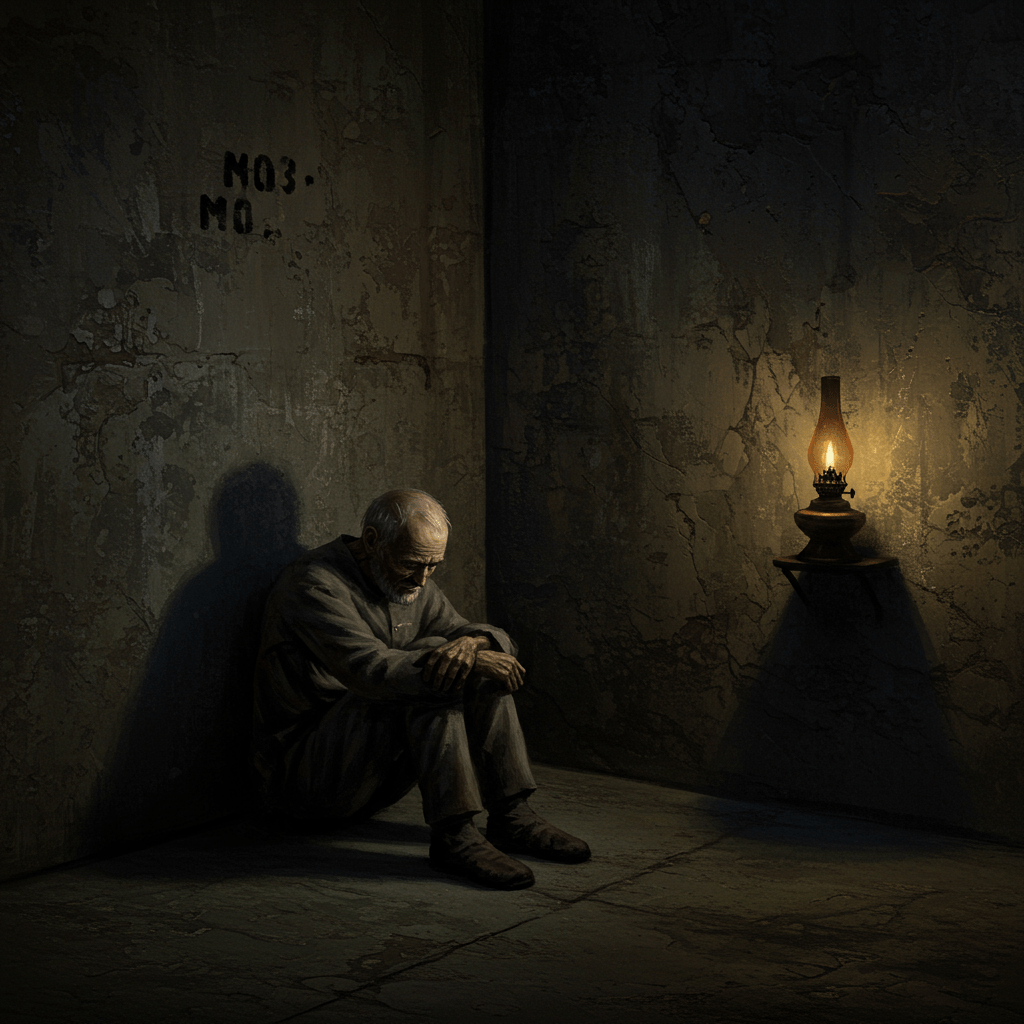

L’Ombre de la Salpêtrière: L’Asile des Âmes Perdues

La Salpêtrière, le plus grand hôpital de Paris, était également un asile pour femmes, un lieu où l’on enfermait les “folles”, les hystériques, les déviantes. On disait que les murs de la Salpêtrière étaient imprégnés des cris et des lamentations de celles qui y étaient enfermées, souvent sans raison valable, par des maris, des pères ou des frères soucieux de leur réputation.

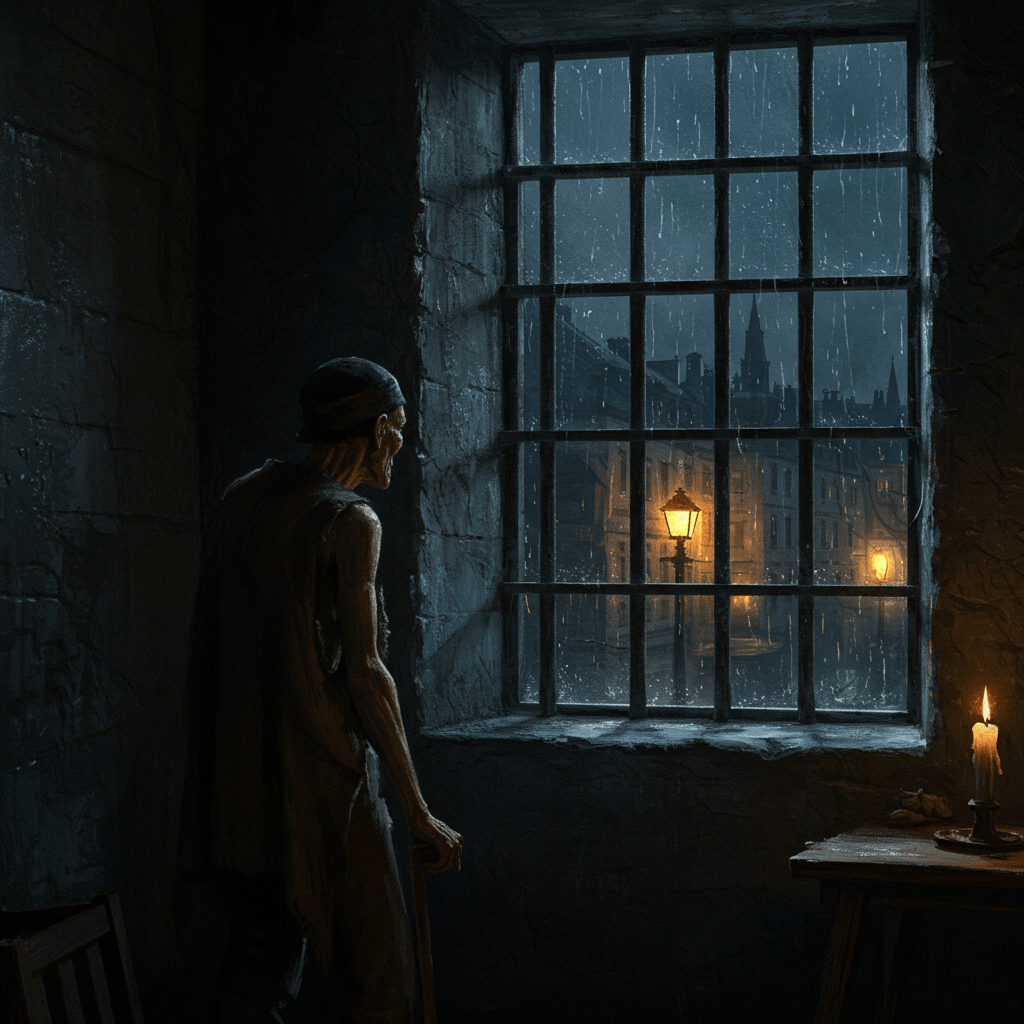

Sous le prétexte d’une enquête sur les conditions de vie des patientes, je parvins à me faire introduire dans l’asile. L’atmosphère y était pesante, oppressante. Les couloirs étaient sombres et froids, éclairés par de rares lampes à huile qui projetaient des ombres inquiétantes sur les murs. Les femmes, vêtues d’une simple chemise de toile, erraient dans les couloirs, le regard vide, murmurant des paroles incohérentes.

Je cherchais un visage, un nom, un indice qui puisse me relier aux disparus de la Prison de la Force. Et je finis par le trouver. Dans une salle sombre, au fond d’un couloir, une jeune femme était assise sur un lit de paille, les yeux rivés sur le sol. Elle ressemblait étrangement à la description d’une certaine Élise Martin, arrêtée pour vol de pain et disparue de la Prison de la Force il y a plusieurs mois.

Je m’approchai d’elle avec précaution. “Mademoiselle Martin ?” demandai-je doucement.

Elle leva la tête, me regardant avec des yeux hagards. “Je ne suis pas Mademoiselle Martin,” murmura-t-elle. “Je suis un oiseau, un oiseau qui ne peut plus voler.”

Ses paroles étaient décousues, mais son regard trahissait une intelligence intacte. Elle avait été brisée, broyée par l’enfermement et le traitement inhumain qu’elle avait subi. J’essayai de lui poser d’autres questions, mais elle sombra de nouveau dans le silence, repliée sur elle-même comme une bête blessée.

En quittant la Salpêtrière, j’étais rempli d’une colère froide. Élise Martin n’était pas folle. Elle avait été enfermée là pour la faire taire, pour la faire disparaître. Et elle n’était probablement pas la seule.

Les Archives Interdites: La Piste du Guet Royal

Pour progresser dans mon enquête, j’avais besoin d’informations, d’informations précises et fiables. Je décidai de m’intéresser de plus près au Guet Royal, la police parisienne, et plus particulièrement à sa section des archives. C’était là, pensais-je, que se trouvait la clé du mystère.

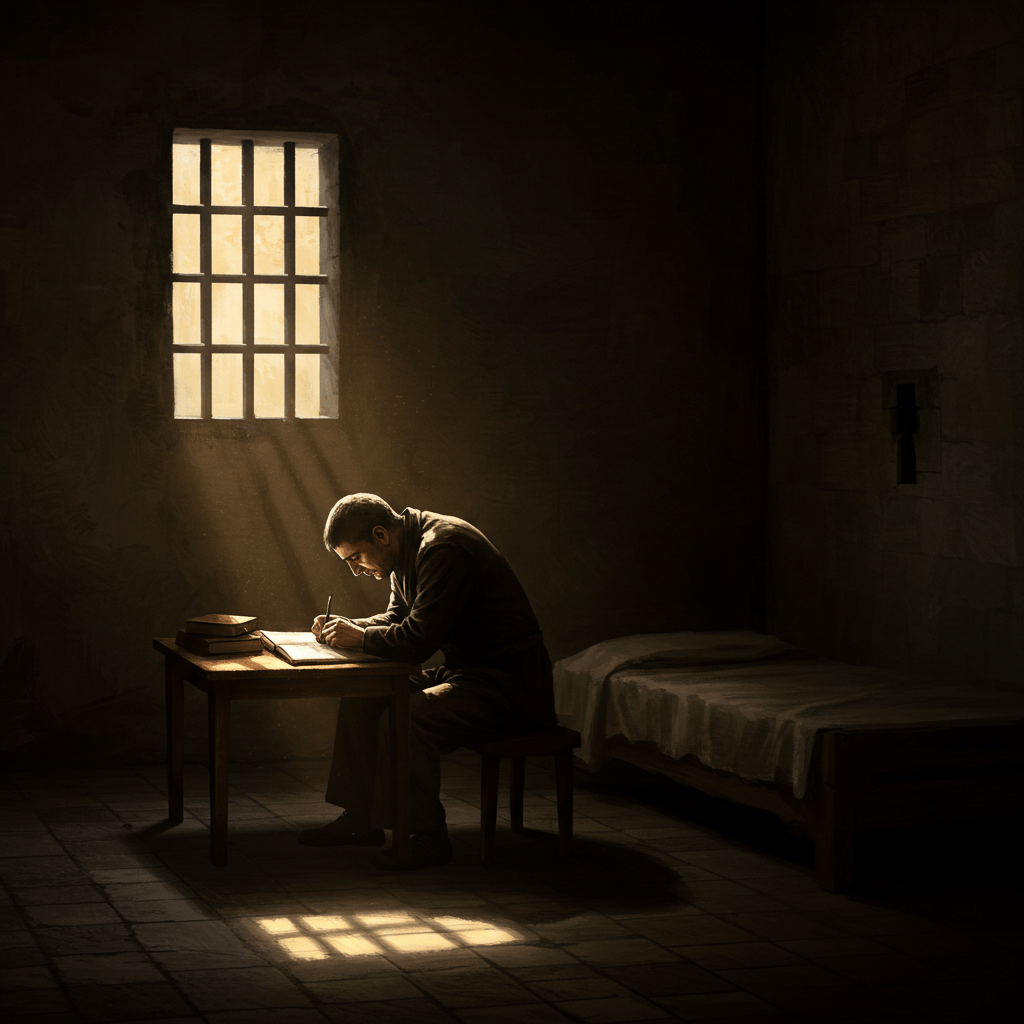

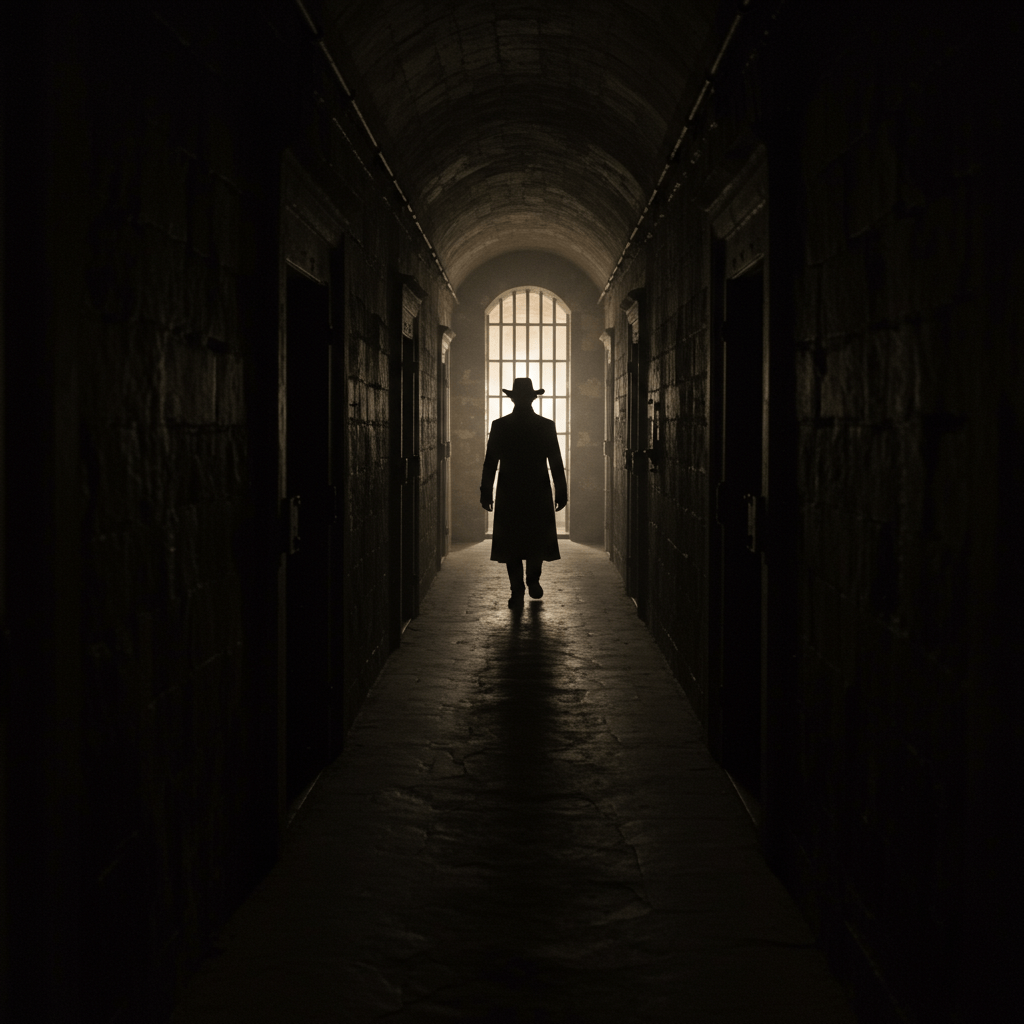

Grâce à un ami libraire qui connaissait un ancien employé du Guet, je parvins à infiltrer les archives, un dédale de rayonnages poussiéreux et de documents jaunis par le temps. Je cherchais les dossiers des prisonniers disparus, les rapports d’enquête, les ordres de transfert. La tâche était ardue, mais je persévérai, fouillant inlassablement dans les piles de papiers.

Finalement, je tombai sur un dossier qui attira mon attention. Il s’agissait d’un rapport concernant le transfert de plusieurs prisonniers de la Prison de la Force vers un lieu inconnu. Le rapport était laconique, rédigé dans un style administratif froid et impersonnel. Mais une phrase, griffonnée en marge, me glaça le sang : “Ordre direct du Préfet de Police.”

Le Préfet de Police ! C’était donc lui qui était à l’origine des disparitions. Mais pourquoi ? Quel intérêt avait-il à faire disparaître ces prisonniers ? La réponse, je la trouvai dans un autre dossier, un dossier confidentiel concernant une affaire de corruption impliquant de hauts fonctionnaires du Guet Royal. Il semblerait que certains prisonniers, avant d’être arrêtés, avaient eu connaissance de ces malversations et menaçaient de les révéler au grand jour.

Le Préfet de Police avait donc décidé de faire taire ces témoins gênants, en les faisant disparaître dans les limbes du système pénitentiaire. Il avait utilisé la Prison de la Force comme un sas, la Salpêtrière comme un lieu de séquestration, et le Guet Royal comme un instrument de terreur.

Le Prix du Silence: Un Pacte avec l’Ombre

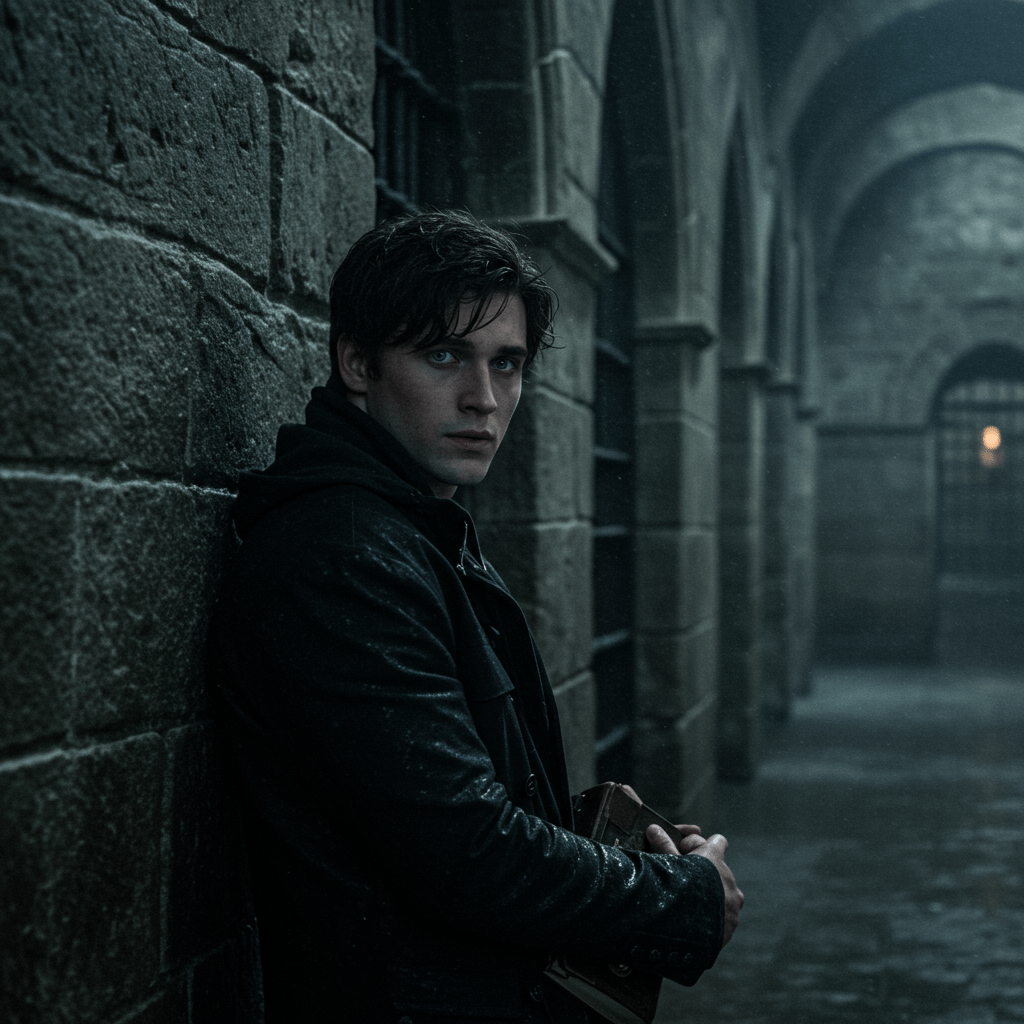

J’avais découvert la vérité, une vérité effrayante et accablante. Mais que pouvais-je faire ? Publier mon enquête ? C’était prendre le risque d’être réduit au silence, voire de disparaître à mon tour. Le Préfet de Police était un homme puissant, sans scrupules, capable de tout pour protéger ses intérêts.

Je me retrouvai face à un dilemme moral insoluble. Devais-je dénoncer les Crimes Silencieux, au risque de ma vie, ou me taire, et laisser l’injustice triompher ? La réponse me vint d’une source inattendue : la jeune femme que j’avais rencontrée à la Salpêtrière, Élise Martin. Grâce à l’aide d’une infirmière compatissante, j’avais réussi à la faire sortir de l’asile et à la mettre en sécurité.

“Monsieur,” me dit-elle d’une voix faible mais déterminée, “vous devez parler. Vous devez dire ce que vous avez vu. Même si cela doit vous coûter cher. Car le silence est le complice de l’injustice.”

Ses paroles me donnèrent le courage de prendre ma plume et de dénoncer les Crimes Silencieux du Guet Royal. Je savais que ma vie était en danger, mais je ne pouvais plus me taire. Le prix du silence était trop élevé.

Le Dénouement: Un Écho dans la Nuit

Mon article, publié sous un pseudonyme, fit l’effet d’une bombe. L’opinion publique s’indigna, les familles des disparus se révoltèrent. Le Préfet de Police fut démis de ses fonctions et une enquête fut ouverte. La vérité, longtemps étouffée, finit par éclater au grand jour.

Cependant, la justice ne fut que partielle. Les responsables des Crimes Silencieux furent punis, mais d’autres, plus puissants, restèrent impunis. Le système, corrompu jusqu’à la moelle, continua de broyer les faibles et de protéger les forts. Mais au moins, un écho avait retenti dans la nuit, un écho qui, je l’espérais, finirait par réveiller les consciences et par conduire à un monde plus juste.