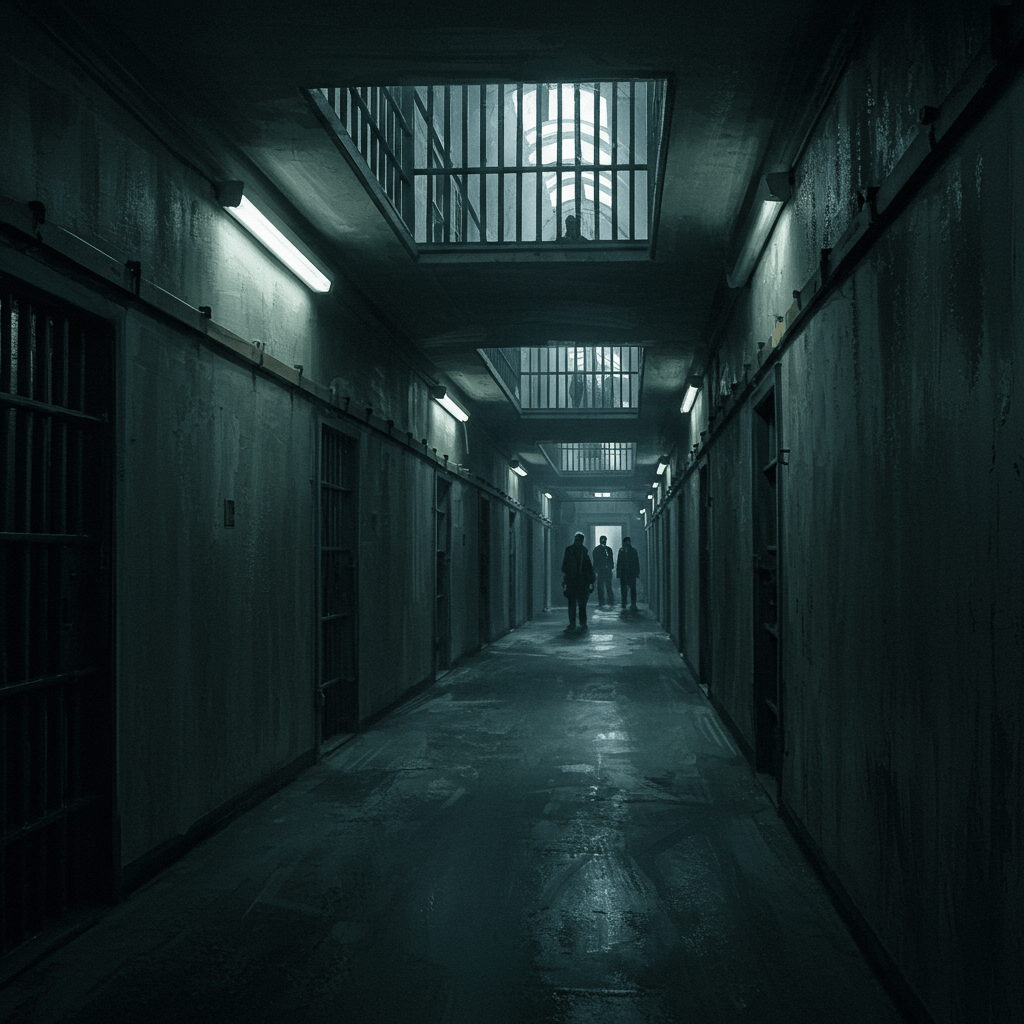

Les murs de pierre, épais et froids, respiraient une odeur âcre de renfermé, de sueur et de désespoir. Des cris rauques, des gémissements étouffés, perçaient le silence pesant qui régnait habituellement dans les couloirs sombres de la prison de Bicêtre. L’année était 1848, et le règne de Louis-Philippe, malgré son vernis de progrès, n’avait pas réussi à éradiquer l’enfer qui se cachait derrière les barreaux. Les cellules, minuscules et surpeuplées, étaient des fournaises d’agressions, où la violence, aussi brutale que quotidienne, régnait en maître absolu. Des hommes, brisés par la misère et la solitude, livrés à eux-mêmes dans cette fosse aux lions, se battaient pour un morceau de pain, un peu d’eau, ou simplement pour survivre à la nuit.

La nuit, l’obscurité épaisse amplifiait les craintes. Elle était le théâtre de luttes clandestines, d’échanges de coups sournois, de cris d’agonie étouffés par les couvertures usées. Les gardiens, souvent corrompus ou dépassés par le nombre de détenus, fermaient les yeux, indifférents ou complices. Le silence, ponctué par le bruit sourd des coups et des gémissements, témoignait de la violence endémique qui gangrénait ces lieux d’enfermement, transformant les prisonniers en prédateurs les uns des autres. Une violence née de la désespérance, de la faim, de l’injustice, et de l’absence totale de toute humanité.

La hiérarchie brutale

À l’intérieur de ces murs, une hiérarchie cruelle s’était instaurée, une loi du plus fort qui régissait chaque aspect de la vie carcérale. Les plus grands, les plus forts, les plus rusés, se hissaient au sommet, imposant leur règne de terreur sur les plus faibles. Ces « rois » des prisons, souvent des criminels endurcis, disposaient d’une influence considérable sur leurs compagnons d’infortune, leur imposant des taxes, les soumettant à des travaux forcés, ou les forçant à leur servir. Leurs ordres étaient suivis avec une soumission contrainte, car la désobéissance entraînait de terribles représailles.

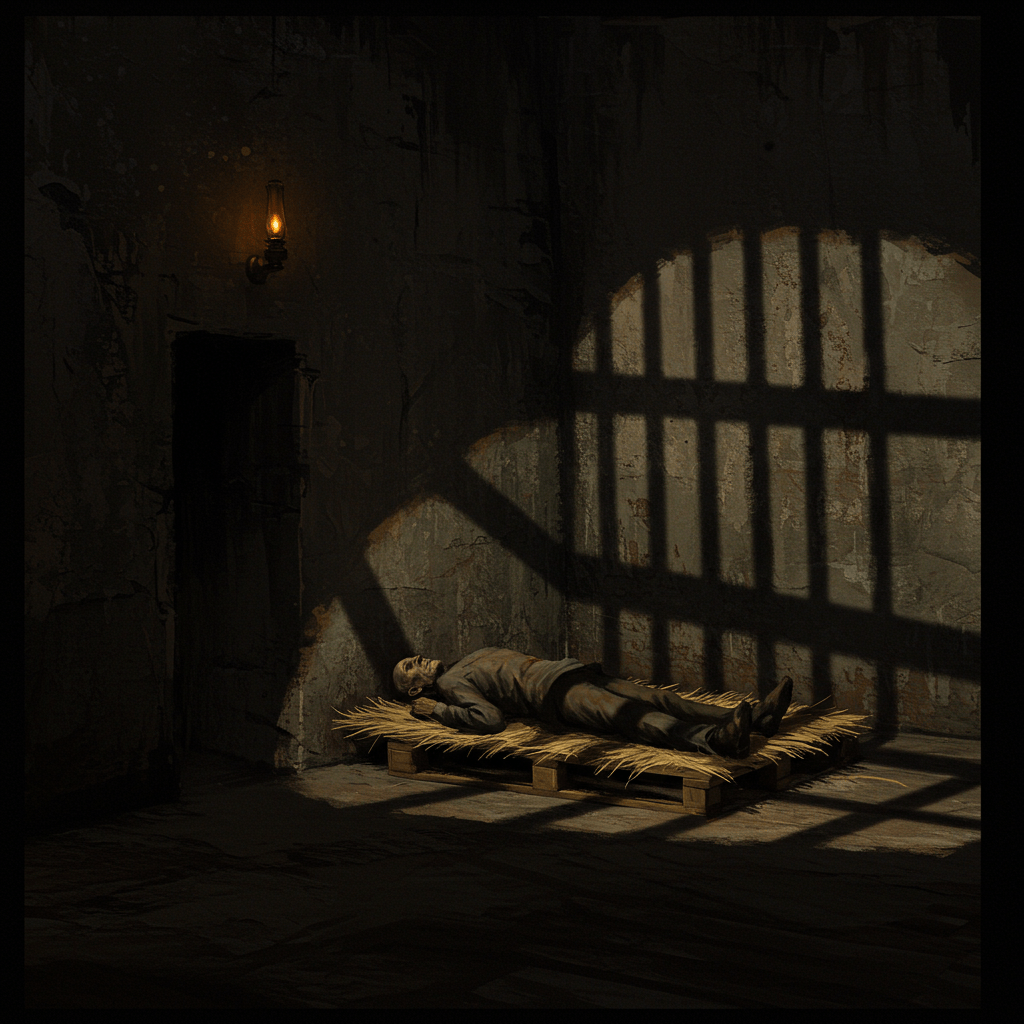

Les victimes, souvent de jeunes détenus ou des hommes brisés par la maladie ou la faim, subissaient quotidiennement des humiliations, des coups, des vols, et étaient livrés à la merci de leurs tortionnaires. Leur seule consolation était l’espoir, toujours fragile, d’une libération, une libération qui semblait aussi lointaine que les étoiles.

La faim et la soif

La faim et la soif étaient des armes redoutables dans cette guerre sans merci. Les rations, insuffisantes et de mauvaise qualité, étaient l’objet de convoitises incessantes. Les plus faibles étaient constamment victimes de vols, condamnés à subir les affres de la faim et la souffrance physique. La compétition pour l’obtention de quelques miettes de pain, ou d’un peu d’eau, pouvait déclencher des rixes sanglantes, des luttes acharnées qui laissaient des traces indélébiles sur les corps et les esprits.

Les maladies, propagées par les conditions de vie insalubres et la promiscuité, décimèrent la population carcérale. Les prisonniers, affaiblis par la faim et la maladie, étaient encore plus vulnérables aux agressions de leurs semblables. La souffrance physique et morale s’entremêlaient, engendrant un cercle vicieux de violence et de désespoir.

La corruption et l’indifférence

La corruption, endémique dans le système pénitentiaire, contribuait à entretenir ce climat d’impunité. Certains gardiens, aveuglés par la cupidité, fermaient les yeux sur les violences qui se déroulaient sous leur nez, ou participaient même activement à ces actes de barbarie. Ils étaient souvent complices des « rois » des prisons, recevant des pots-de-vin en échange de leur silence ou de leur protection.

L’indifférence des autorités, quant à elle, était criante. Les conditions de détention épouvantables étaient connues de tous, mais les réformes se faisaient attendre. Le sort des prisonniers était considéré comme un problème secondaire, loin des préoccupations des élites.

L’espoir perdu

Le désespoir était l’héritage le plus funeste de cette vie carcérale. Les jours se succédaient, identiques les uns aux autres, dans un cycle interminable de souffrance et de violence. La perspective d’une vie meilleure, d’une réinsertion sociale, semblait souvent illusoire. Les prisonniers, brisés par la brutalité et l’injustice, perdaient toute espérance, livrés à la merci d’un système qui les avait condamnés à l’oubli.

Les murs de Bicêtre, et ceux des autres prisons du XIXe siècle, ne pouvaient contenir que la souffrance et le désespoir. Les cris des prisonniers, étouffés par les épais murs de pierre, résonnaient néanmoins dans les entrailles de la société, un témoignage silencieux et poignant de l’enfer sur terre qu’ils étaient contraints de vivre.