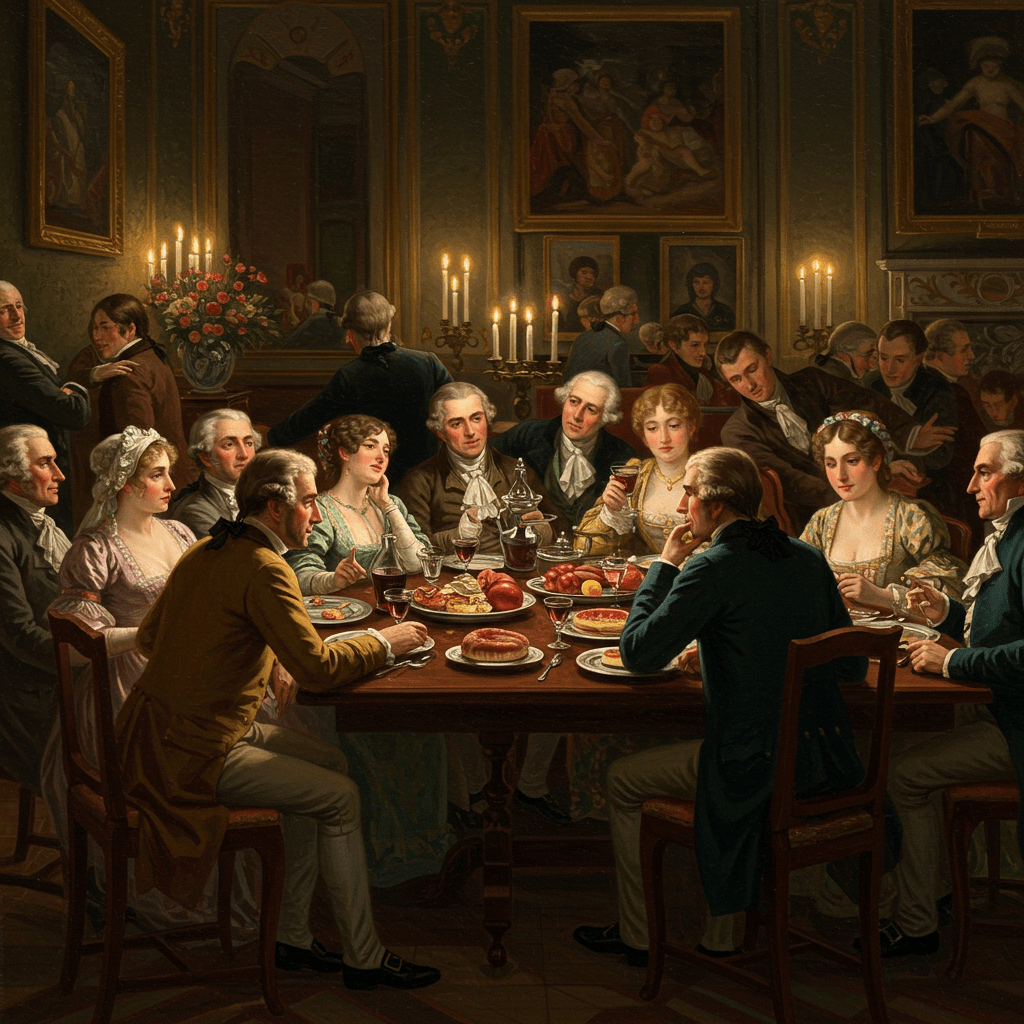

Le vent glacial de novembre fouettait les ruelles pavées de Paris, tandis que la pluie, fine et persistante, transformait les cobblestones en miroirs scintillants. Dans une demeure bourgeoise, nichée au cœur du Marais, une assemblée d’intellectuels et de gastronomes se réunissait autour d’une table chargée de mets délicats. Le parfum envoûtant du vin de Bourgogne, la douce chaleur du foyer, tout contribuait à créer une atmosphère d’intimité et de mystère. On y discutait non pas de politique ou de philosophie, mais d’un sujet bien plus vital : la sauvegarde des saveurs d’antan, la nécessité impérieuse d’une gastronomie durable, un devoir national.

Car la France, terre de mille saveurs, voyait ses traditions culinaires, ses recettes ancestrales, lentement s’étioler, victimes de l’industrialisation galopante et de l’oubli. Les produits locaux, autrefois source de fierté et de prospérité, cédaient la place à des importations bon marché, dénuées de caractère et souvent de qualité. Il était temps, pensaient ces hommes et ces femmes éclairés, de réagir, de préserver le patrimoine gastronomique de la nation avant qu’il ne soit trop tard.

La Mémoire des Saveurs Perdues

Le vieux maître d’hôtel, un homme aux mains noueuses et au regard perçant, se leva, un recueil de recettes jauni entre ses doigts tremblants. Chaque page, tachée d’encre et de traces de vin, racontait une histoire, une tradition familiale, un savoir-faire transmis de génération en génération. Des recettes de grand-mères, celles qui avaient nourri des générations de paysans, d’artisans et de bourgeois, étaient en train de disparaître, emportées par le vent impitoyable du progrès. Il évoqua les légumes oubliés, les fruits anciens, les techniques de conservation ancestrales qui étaient en voie de disparition, sacrifiées sur l’autel de l’efficacité et de la rentabilité.

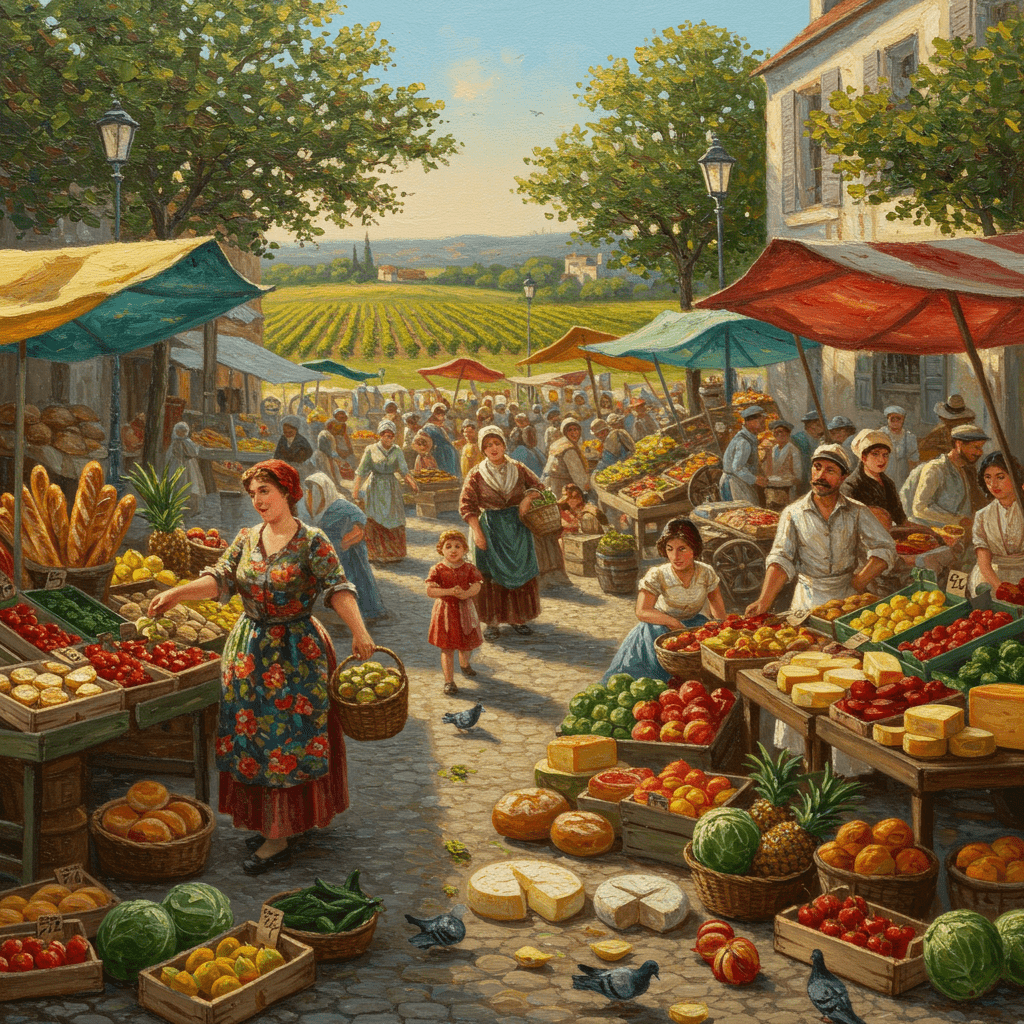

Il parla des marchés locaux, autrefois foisonnants de vie, qui étaient en train de se transformer en vastes étendues de produits standardisés et sans âme. La diversité des variétés de pommes, de poires, de fromages, se réduisait drastiquement, laissant place à une uniformité terrifiante. Les producteurs locaux, artisans passionnés, luttait contre des multinationales qui imposaient leurs produits homogénéisés, étouffant les saveurs authentiques de la France.

La Renaissance des Produits Locaux

Un jeune agronome passionné prit la parole, ses yeux brillants d’un enthousiasme communicatif. Il décrivit ses efforts pour préserver les variétés anciennes de légumes et de fruits, en collaboration avec des paysans convaincus de la nécessité de renouer avec les méthodes traditionnelles. Il parla de la renaissance des jardins potagers, de l’importance de la biodiversité pour la santé des sols et la richesse des saveurs. Des initiatives se multipliaient, des associations se créaient, mettant en lumière l’importance de consommer local, de soutenir les producteurs qui travaillent dans le respect de l’environnement et des traditions.

Il exposa des cartes détaillées, illustrant la richesse du terroir français, la diversité des produits régionaux, la beauté des paysages agricoles. Il souligna l’importance de la traçabilité, de la transparence dans la filière alimentaire, afin de garantir la qualité des produits et la protection des consommateurs. L’enjeu, affirma-t-il, était non seulement économique, mais aussi culturel et identitaire. La gastronomie française, c’était bien plus qu’une simple question de goût, c’était l’expression d’une histoire, d’une culture, d’un patrimoine à préserver.

Les Défis de la Gastronomie Durable

Une femme, une écrivaine reconnue pour ses romans historiques, prit la parole. Elle évoqua le rôle essentiel de la transmission du savoir, de la formation des jeunes générations à une gastronomie durable et responsable. Des écoles de cuisine, des ateliers culinaires, des initiatives éducatives étaient nécessaires pour sensibiliser le public à l’importance de consommer des produits locaux, de limiter le gaspillage alimentaire et de respecter les traditions culinaires.

Elle insista sur le rôle des médias, de la presse, des livres, pour promouvoir une gastronomie responsable et mettre en lumière les initiatives des producteurs, des chefs cuisiniers et des associations qui œuvraient pour la sauvegarde des saveurs d’antan. Elle décrivit des projets innovants : des circuits courts de distribution, des coopératives agricoles, des initiatives solidaires qui permettaient de créer une économie locale dynamique et respectueuse de l’environnement.

Un Devoir National

La discussion s’anima, les idées fusèrent, les opinions s’échangèrent avec passion. L’enjeu était de taille : il ne s’agissait pas simplement de préserver des recettes, mais de protéger un héritage culturel, une identité nationale, un mode de vie. Il fallait convaincre les consommateurs, les politiques, les industriels, de l’importance de la gastronomie durable, de la nécessité de protéger le patrimoine gastronomique de la France.

Le soir, alors que la pluie cessait et que les premières lueurs de l’aube apparaissaient, les participants se quittèrent, le cœur rempli d’espoir et d’une détermination nouvelle. La sauvegarde des saveurs d’antan, la construction d’une gastronomie durable, devenait non pas une simple aspiration, mais un véritable devoir national, une mission à accomplir pour les générations futures.