Paris, 1685. Les pavés luisants sous la pluie fine reflétaient les rares lanternes, jetant des ombres mouvantes qui semblaient danser avec les secrets de la nuit. Une nuit comme tant d’autres, mais celle-ci, mes chers lecteurs, fut le théâtre d’un drame silencieux, une lutte intestine entre la foi et la Raison d’État, incarnée par le Roi Soleil lui-même et l’ombre implacable de sa police. Louis XIV, le monarque absolu, rêvait d’une France unie, catholique, soumise à sa volonté divine. Mais les huguenots, ces protestants opiniâtres, refusaient de plier, et la police, bras séculier du pouvoir, était chargée de les ramener, par la persuasion ou par la force, dans le giron de l’Église.

L’air était lourd de tensions. Chaque murmure, chaque regard furtif, semblait porteur d’un message caché, d’une résistance larvée. La Révocation de l’Édit de Nantes approchait, et avec elle, la tempête. Déjà, les dragons du Roi, ces soldats impitoyables, étaient cantonnés dans les foyers protestants, imposant leur présence et leur foi par la terreur. Mais au cœur de cette oppression, une flamme brûlait, celle de la conviction, de la foi inébranlable, et elle menaçait de consumer l’édifice fragile de l’unité royale.

L’Ombre de La Reynie: Le Lieutenant Général de Police

Nicolas de La Reynie, Lieutenant Général de Police, était l’incarnation de la Raison d’État. Son visage, impassible et froid, ne laissait transparaître aucune émotion. Il était l’œil et l’oreille du Roi à Paris, le maître des ténèbres, celui qui savait tout, qui voyait tout. Son bureau, rue de la Vrillière, était un sanctuaire du secret, où s’entassaient les rapports d’espions, les dénonciations anonymes, les confessions arrachées sous la torture. La Reynie ne croyait ni à la bonté humaine ni à la sincérité de la foi. Pour lui, tout était affaire de pouvoir, de contrôle. “La religion,” disait-il souvent à ses officiers, “n’est qu’un instrument. Il faut savoir s’en servir, ou la briser.”

Un soir d’automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues, La Reynie reçut un rapport alarmant. Une assemblée clandestine de huguenots se préparait dans le quartier du Marais. Le rapport, signé d’un certain Dubois, un indicateur bien payé, était précis et détaillé. Le lieu, l’heure, les noms des principaux participants… Tout y était. La Reynie sourit. “Enfin,” pensa-t-il, “l’occasion de frapper un grand coup, de montrer au Roi l’efficacité de ma police.” Il convoqua immédiatement son principal lieutenant, un certain Picard, un homme brutal et sans scrupules. “Picard,” ordonna-t-il d’une voix glaciale, “vous prendrez une compagnie de gardes et vous arrêterez tous ces hérétiques. Pas de quartier. Je veux des aveux, des noms, des complices. Compris?” Picard acquiesça d’un signe de tête et disparut dans la nuit.

Au Cœur du Marais: La Foi en Secret

Dans une modeste maison du Marais, une vingtaine de personnes s’étaient réunies en secret. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants… Tous étaient huguenots, tous étaient venus chercher réconfort et espoir dans la prière et la lecture des Écritures. Le pasteur, un homme d’âge mûr au regard doux et pénétrant, lisait un passage de la Bible à voix basse, mais avec une conviction qui résonnait dans le cœur de chacun. “Ne craignez rien,” disait-il, “car Dieu est avec nous. Même si nous devons souffrir pour notre foi, nous ne devons pas renier sa parole.” Les visages étaient graves, mais déterminés. Ils savaient les risques qu’ils encouraient, la prison, les galères, voire la mort. Mais ils étaient prêts à tout endurer plutôt que d’abjurer leur foi.

Soudain, un bruit sourd retentit à la porte. Des coups violents, des cris, des ordres. La police! Un frisson d’effroi parcourut l’assemblée. Le pasteur leva la main pour apaiser la panique. “Restez calmes,” dit-il. “Prions.” Mais il était trop tard. La porte céda sous les coups de hache, et les gardes, l’épée à la main, firent irruption dans la pièce. La scène qui suivit fut d’une brutalité inouïe. Les gardes, excités par l’odeur du sang et de la peur, se jetèrent sur les fidèles, les frappant, les insultant, les traînant au dehors. Des femmes hurlaient, des enfants pleuraient, des hommes résistaient avec courage, mais en vain. La force était du côté de la police, et la foi, aussi ardente fût-elle, ne pouvait rien contre les baïonnettes et les chaînes.

Le Dilemme du Roi: Unité ou Justice?

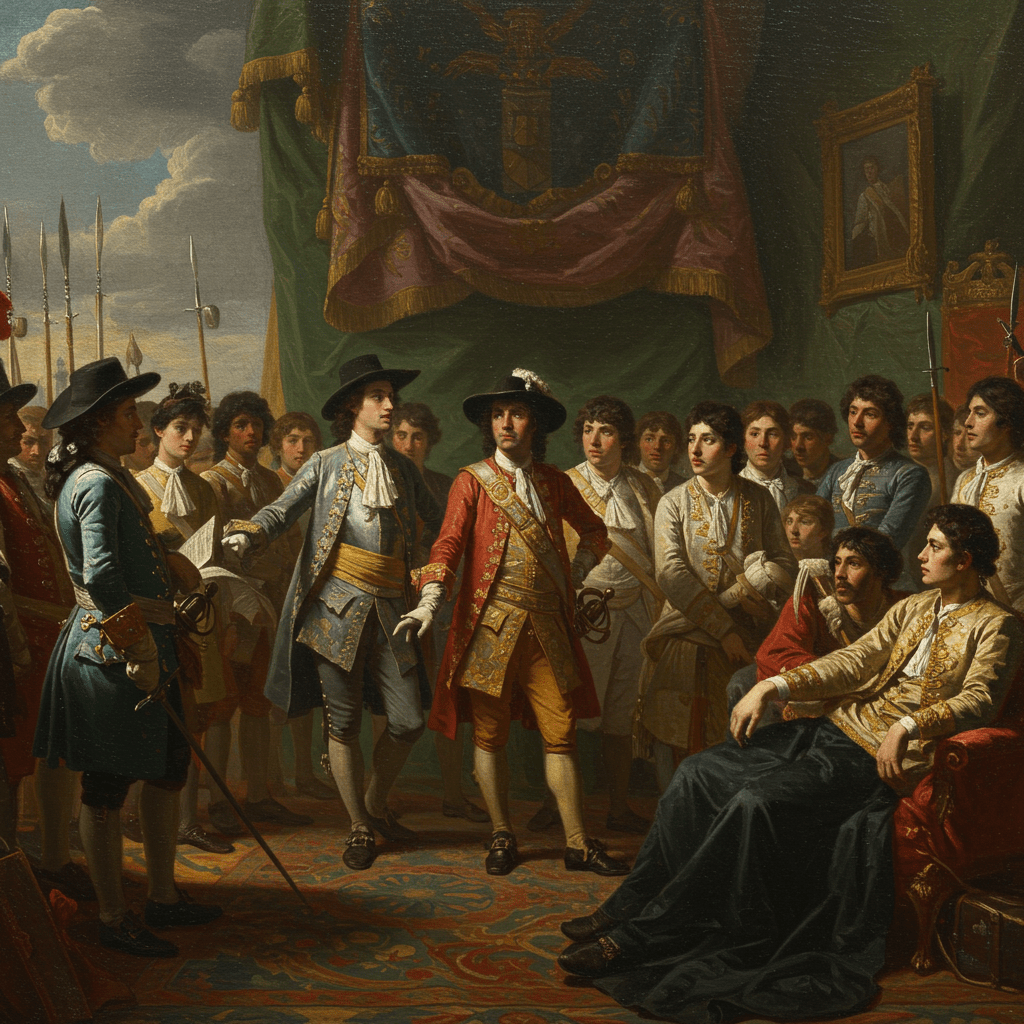

Louis XIV, dans le faste de Versailles, était loin des cris et des larmes du Marais. Il était entouré de courtisans, de ministres, de généraux, tous prêts à flatter sa vanité et à exécuter ses ordres. Mais au fond de lui, une question le hantait. Était-il juste de persécuter des hommes et des femmes pour leur foi? La Raison d’État, son désir d’unité et de puissance, justifiait-elle la violence et l’injustice? Ses conseillers, bien sûr, lui assuraient que oui. La France devait être catholique, une et indivisible. Les huguenots étaient une menace pour l’ordre public, des rebelles potentiels. Il fallait les écraser, les forcer à se convertir, ou les chasser du royaume.

Mais Louis XIV n’était pas insensible aux souffrances de ses sujets. Il avait reçu des lettres de nobles protestants, des suppliques de femmes éplorées, des témoignages de courage et de dévouement. Il savait que tous les huguenots n’étaient pas des ennemis de la France, que beaucoup étaient des artisans talentueux, des commerçants prospères, des soldats fidèles. Mais le Roi était pris au piège de sa propre logique. Il avait engagé la France sur la voie de l’intolérance, et il était difficile de faire marche arrière sans perdre la face et sans compromettre son autorité. Il choisit donc de fermer les yeux, de laisser faire sa police, de sacrifier la justice sur l’autel de la Raison d’État.

Le Jugement de l’Histoire: La Police et la Foi

Les huguenots arrêtés dans le Marais furent jugés sommairement, condamnés à la prison, aux galères, à l’exil. Le pasteur, lui, fut pendu en place publique, en signe d’exemple. La police, sous la direction implacable de La Reynie, continua sa traque sans relâche, multipliant les perquisitions, les arrestations, les tortures. La France, autrefois réputée pour sa tolérance et son ouverture d’esprit, sombrait dans le fanatisme et la persécution. Mais la foi des huguenots ne faiblit pas. Ils continuèrent à se réunir en secret, à prier, à chanter des cantiques, à témoigner de leur espérance. Ils savaient que l’histoire leur donnerait raison, que la Raison d’État ne pouvait pas éteindre la flamme de la vérité et de la justice.

Et l’histoire, mes chers lecteurs, a bel et bien rendu son verdict. Louis XIV, le Roi Soleil, a été glorifié pour sa grandeur et sa puissance, mais il a également été blâmé pour son intolérance et sa cruauté. La police, instrument aveugle de son pouvoir, a été dénoncée pour ses excès et ses injustices. Et les huguenots, ces hommes et ces femmes qui ont préféré la foi à la soumission, sont restés dans les mémoires comme des exemples de courage et de fidélité. Car au bout du compte, c’est la foi, et non la Raison d’État, qui triomphe toujours, car elle est la voix de la conscience et l’écho de l’éternité.