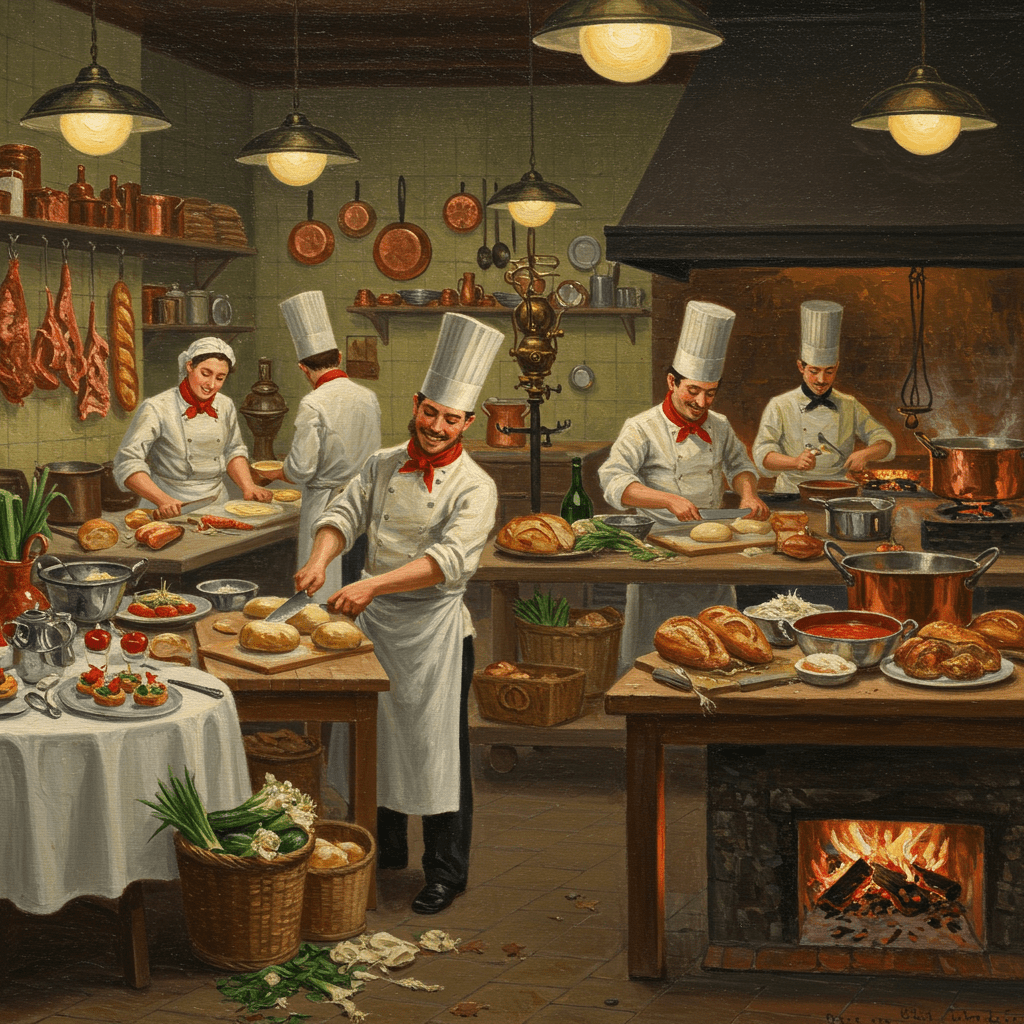

L’année 1889, Paris resplendissait sous les feux de l’Exposition Universelle. Mais loin du faste et du scintillement des inventions modernes, dans les cuisines chaleureuses et enfumées des maisons bourgeoises et des humbles fermes de province, une autre histoire se tramait, une histoire faite de parfums épicés, de gestes ancestraux et de secrets culinaires transmis de génération en génération. Une histoire aussi vieille que la France même, une histoire dont chaque recette était un fragment précieux, un héritage inestimable.

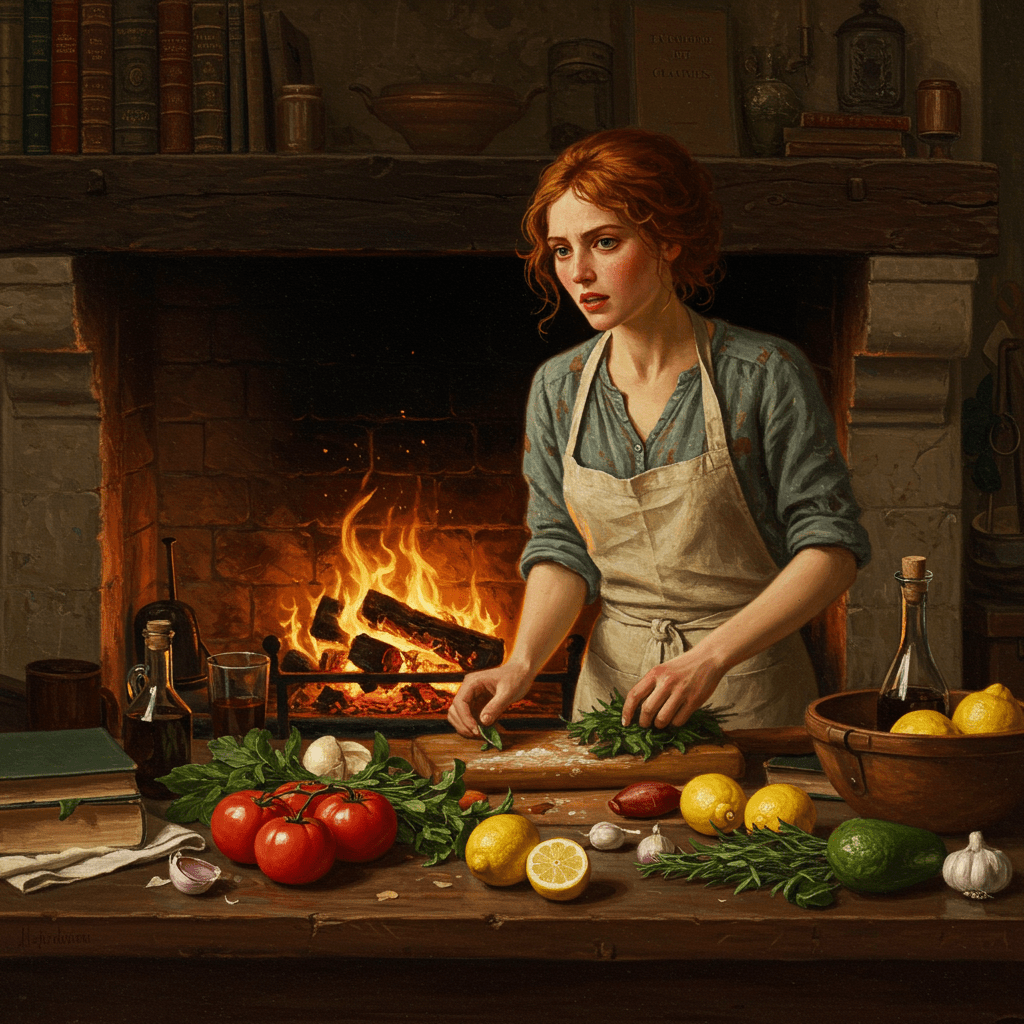

Dans ces cuisines, les femmes, reines incontestées de leurs domaines, régnaient sur un empire de saveurs. Leur savoir-faire, acquis au fil des années, au contact de mères, de grands-mères, et même d’arrière-grands-mères, était un art aussi complexe qu’une symphonie, où chaque ingrédient jouait un rôle précis, une partition secrète que seules les initiées pouvaient déchiffrer.

Le Secret des Tartes aux Pommes Normandes

Dans la campagne normande, sous le ciel gris et changeant, la recette de la tarte aux pommes se transmettait de mère en fille depuis des siècles. Plus qu’une simple pâtisserie, c’était un rite sacré, une offrande à la terre généreuse qui nourrissait les habitants de ces terres fertiles. Chaque geste, du pétrissage délicat de la pâte à la disposition méticuleuse des pommes dorées, était imprégné de la tradition, un héritage inaliénable. Les secrets de la pâte feuilletée, jalousement gardés, passaient de lèvres à oreilles, chuchotés au coin du feu, sous le regard bienveillant des ancêtres dont les portraits veillaient sur la cuisine.

On ne parlait pas seulement de quantités d’ingrédients, mais d’une alchimie subtile, d’une harmonie secrète entre le sucré et l’acidulé, une symphonie de textures qui ne se révélait que sous la main experte d’une femme qui connaissait le cœur même des pommes, leur maturité idéale, le moment où leur saveur exhalait toute sa puissance. Ce n’était pas seulement une recette, mais une histoire, une légende familiale, un lien vivant avec le passé.

La Soupe au Pistou, une Symphonie Provençale

Sous le soleil radieux de la Provence, une autre tradition culinaire s’épanouissait. La soupe au pistou, simple en apparence, était en réalité un chef-d’œuvre de subtilité. Le pistou, ce pesto provençal, aux parfums enivrants de basilic, d’ail et de parmesan, était le cœur même de ce plat généreux. Chaque famille possédait sa propre variante, sa touche personnelle, un secret de famille transmis au fil des générations, comme un trésor précieux.

Au-delà des ingrédients, c’était la technique qui importait. La cuisson lente, l’harmonie des saveurs, la patience nécessaire à la préparation, autant d’éléments qui contribuaient à la magie de ce plat. Les femmes provençales, avec leurs mains calleuses mais expertes, étaient les gardiennes de ce savoir ancestral. Elles chantaient presque en préparant la soupe, mêlant leurs chants aux parfums de la cuisine, créant une atmosphère féerique, un rituel sacré où la transmission du savoir se conjuguait à l’amour de la famille et de la terre.

Le Cassoulet, une Ode à la Terre Languedocienne

Dans le sud-ouest de la France, la terre généreuse nourrissait un plat aussi robuste que les hommes qui la cultivaient : le cassoulet. Ce ragoût de haricots, de saucisses et de viandes diverses, était plus qu’un simple plat, c’était un symbole de convivialité, de partage, et de tradition. Chaque famille possédait sa propre recette, un héritage familial jalousement gardé, une source de fierté et de continuité.

La préparation du cassoulet était une véritable cérémonie, un processus long et minutieux qui nécessitait patience et savoir-faire. Des heures de cuisson lente, un art subtil de l’assaisonnement, une harmonie parfaite entre les différentes saveurs, autant d’éléments qui contribuaient à la magie de ce plat. La transmission de cette recette était une affaire de cœur, un héritage inestimable que les femmes transmettaient à leurs filles, leur léguant ainsi non seulement un plat délicieux, mais une partie de leur identité, de leur culture, de leur histoire.

Le Pain, un Lien Intime avec la Terre

Enfin, il y avait le pain, symbole fondamental de la vie et de la subsistance. La préparation du pain, un art ancien, était un acte sacré, un lien direct avec la terre et ses richesses. La fermentation de la pâte, le pétrissage énergique, la cuisson au four à bois, chaque étape était empreinte d’une symbolique profonde, un rituel ancestral qui se transmettait de génération en génération.

Le pain, plus qu’un aliment, était un symbole d’unité familiale, un élément essentiel de la vie quotidienne. Sa préparation était un moment de partage, de convivialité, où les femmes s’échangeaient des recettes, des conseils, des secrets, consolidant ainsi les liens entre elles et perpétuant la tradition.

Ainsi, au cœur des cuisines françaises, se tramait une histoire silencieuse, une symphonie de saveurs et de traditions. Chaque recette était un lien précieux, un héritage inestimable qui unissait les générations, reliant le passé au présent, et assurant la pérennité d’une culture riche et diversifiée. Un patrimoine immatériel, plus précieux que l’or, une histoire écrite non pas dans des livres poussiéreux, mais dans les cœurs et les papilles des femmes qui ont su préserver la flamme de la tradition culinaire française.