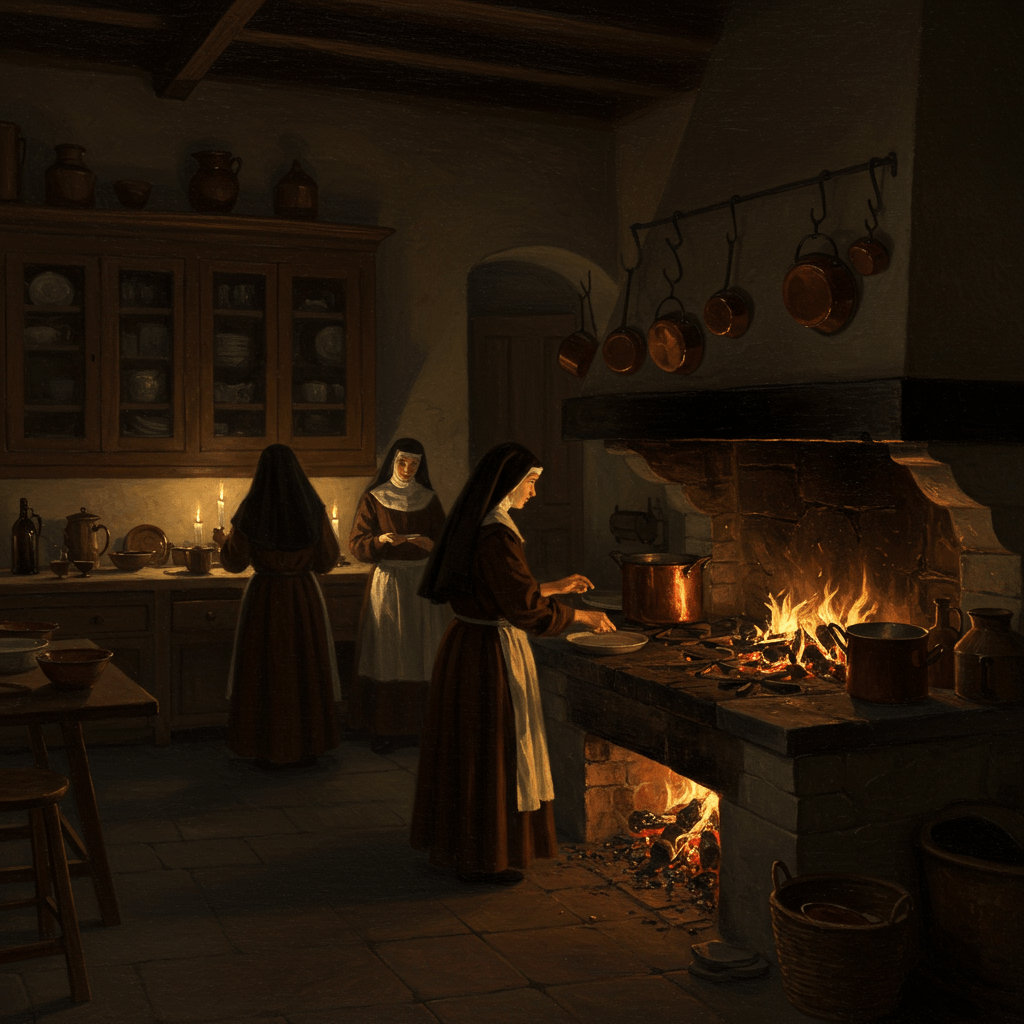

Le vent glacial de novembre fouettait les pierres grises du cloître. Sœur Agnès, les mains calleuses mais délicates, épluchait patiemment des légumes dans la cuisine austère du couvent. Autour d’elle, un ballet silencieux: les sœurs, figures voilées et absorbées, préparaient le repas frugal du soir. Un parfum subtil, mélange d’herbes aromatiques et de légumes racines, emplissait l’air, un contraste saisissant avec la rigueur du lieu. Ce n’était pas seulement un repas, c’était une offrande, une prière incarnée dans chaque bouillon, chaque infusion, chaque morceau de pain. Car dans les cuisines des couvents, la gastronomie était un art sacré, une science au service de la santé, une tradition transmise de génération en génération, un héritage précieux dont l’écho résonne encore aujourd’hui dans nos cuisines familiales.

Ces recettes, méticuleusement conservées dans des grimoires poussiéreux, étaient le fruit d’une longue expérience, d’une observation minutieuse des propriétés des plantes, des légumes, des fruits. On y trouvait des potions secrètes contre les maux les plus divers, des breuvages tonifiants pour les âmes fatiguées, des soupes nourrissantes pour les corps affaiblis. Chaque ingrédient était choisi avec soin, chaque préparation effectuée avec une dévotion quasi religieuse. Il s’agissait non seulement de nourrir le corps, mais aussi de fortifier l’esprit et de soigner l’âme, une approche holistique de la santé bien avant son temps.

Les secrets des sœurs bénédictines

Les sœurs bénédictines, réputées pour leur rigueur et leur sagesse, étaient les gardiennes d’un savoir culinaire exceptionnel. Leurs recettes, transmises oralement de mère en fille, étaient basées sur l’équilibre et la simplicité. Les légumes, cultivés dans le potager du couvent, étaient les piliers de leur alimentation. Choux, carottes, navets, poireaux, tous étaient préparés avec une créativité surprenante: soupes onctueuses, ragoûts mijotés à feu doux, salades relevées d’herbes fraîches. L’usage des épices était parcimonieux, privilégiant les saveurs naturelles des ingrédients. Le pain, cuit au four à bois, était dense et nourrissant, symbole de la vie et de la terre.

La viande était consommée avec modération, réservée aux jours de fête ou aux cas de nécessité. Le poisson, en revanche, occupait une place importante dans leur régime alimentaire, notamment pendant le carême. Les sœurs connaissaient les vertus des différentes variétés, et savaient les préparer de manière à en exalter les saveurs délicates. Le miel, le lait et les fruits frais complétaient ce régime alimentaire équilibré, riche en nutriments et pauvre en graisses saturées, un exemple de cuisine saine et durable, avant même que ces termes ne soient inventés.

L’influence des couvents sur la gastronomie familiale

Au fil des siècles, les recettes des couvents se sont répandues au-delà des murs des monastères. Les servantes, les cuisinières, les jeunes filles venues apprendre les arts ménagers auprès des sœurs, ont emporté avec elles ces précieux secrets, les adaptant aux besoins et aux goûts de leurs familles. Ainsi, les soupes nourrissantes, les confitures aux fruits, les pains aux herbes, se sont intégrés dans la gastronomie familiale, contribuant à une alimentation plus saine et plus variée.

La transmission du savoir culinaire s’est faite souvent par le biais des livres de recettes, manuscrits précieusement conservés et recopiés au fil des générations. Ces ouvrages, véritables trésors, contiennent non seulement des recettes, mais aussi des conseils précieux sur le choix des ingrédients, les techniques de conservation, les vertus des plantes médicinales. Ils témoignent d’une véritable culture culinaire, où la gastronomie et la santé étaient intimement liées.

La cuisine conventuelle et la médecine

L’influence des couvents ne se limita pas à la cuisine quotidienne. Les sœurs, souvent les seules personnes instruites dans les villages, jouèrent un rôle essentiel dans les soins médicaux. Elles utilisaient leurs connaissances en botanique et en cuisine pour créer des remèdes naturels contre les maladies courantes. Infusion de plantes médicinales, cataplasmes apaisants, sirops contre la toux, leurs potions étaient le fruit d’une longue tradition, une combinaison de savoir empirique et de recettes ancestrales.

Les couvents possédaient souvent des jardins médicinaux, où l’on cultivait des plantes utilisées à la fois pour la cuisine et pour les soins. La camomille pour calmer les nerfs, la menthe pour soulager les maux d’estomac, la sauge pour stimuler la mémoire, chaque plante avait sa place et sa fonction, dans un système harmonieux qui illustrait la parfaite fusion entre la gastronomie et la médecine.

Cette approche holiste de la santé, où l’alimentation joue un rôle prépondérant, est plus que jamais d’actualité. Dans un monde où les maladies liées à la mauvaise alimentation sont de plus en plus fréquentes, il est temps de revenir aux sources, de redécouvrir les vertus des recettes traditionnelles, de s’inspirer de la sagesse des sœurs des couvents.

Un héritage pour le futur

Aujourd’hui, l’héritage culinaire des couvents est plus vivant que jamais. Les chefs cuisiniers les plus renommés s’inspirent de leurs recettes pour créer des plats raffinés et sains. Les livres de cuisine anciens sont réédités, traduits, commentés, faisant découvrir au grand public des saveurs oubliées et des techniques ancestrales. Les jardins médicinaux sont réhabilités, et les vertus des plantes redécouvertes.

L’histoire des cuisines conventuelles nous rappelle l’importance d’une alimentation saine et équilibrée, d’une cuisine simple et respectueuse des produits de la terre, d’une approche holistique de la santé où le corps et l’esprit sont intimement liés. Ce patrimoine de santé, issu des cuisines austères des couvents, mérite d’être préservé et transmis aux générations futures, afin que chacun puisse goûter aux saveurs d’un passé riche et bénéfique.