L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur Paris, mais au cœur de la sombre forteresse de Bicêtre, un autre vent, celui de la foi, s’élève, aussi puissant et imprévisible. Les murs épais, gorgés d’humidité et d’histoires oubliées, semblent vibrer d’une énergie nouvelle. Dans les cellules étroites, où l’ombre et le désespoir règnent habituellement en maîtres, une lueur inattendue perce la nuit. Des prières murmurées, des chants religieux timides, brisent le silence pesant, annonciateurs d’un changement profond qui s’opère dans les cœurs brisés des détenus.

Jean Valjean, un homme accablé par un passé lourd de conséquences, se retrouve dans cette prison sinistre. Condamné pour un délit mineur, il porte en lui le poids de la société, le stigmate de l’exclusion. Son regard, pourtant, est rempli d’une étrange résignation, d’une espérance vacillante. À ses côtés, une multitude de personnages, aussi divers que les péchés qui les ont conduits entre ces murs impitoyables : le jeune voleur repentant, la femme accusée à tort, le révolutionnaire désabusé. Chacun porte en soi un fragment de la tragédie humaine, une histoire à laquelle il faut donner une voix.

La Conversion de Jean Valjean

Dans les profondeurs de son désespoir, Jean Valjean rencontre le père Madeleine, un homme d’Église dont la compassion est aussi vaste que l’océan. Le père Madeleine, lui-même un ancien détenu, voit au-delà des crimes et des condamnations. Il reconnaît la flamme vacillante de la foi dans le cœur de Valjean et s’attache à la raviver. Des entretiens nocturnes, dans un coin obscur de la prison, leur permettent de partager des moments d’une intensité inouïe. Les paroles du père Madeleine, empreintes de sagesse et de douceur, ouvrent à Valjean des perspectives insoupçonnées. Il comprend que la rédemption est possible, même pour les âmes les plus perdues. Petit à petit, la haine et le ressentiment laissent place à la sérénité et à l’espoir.

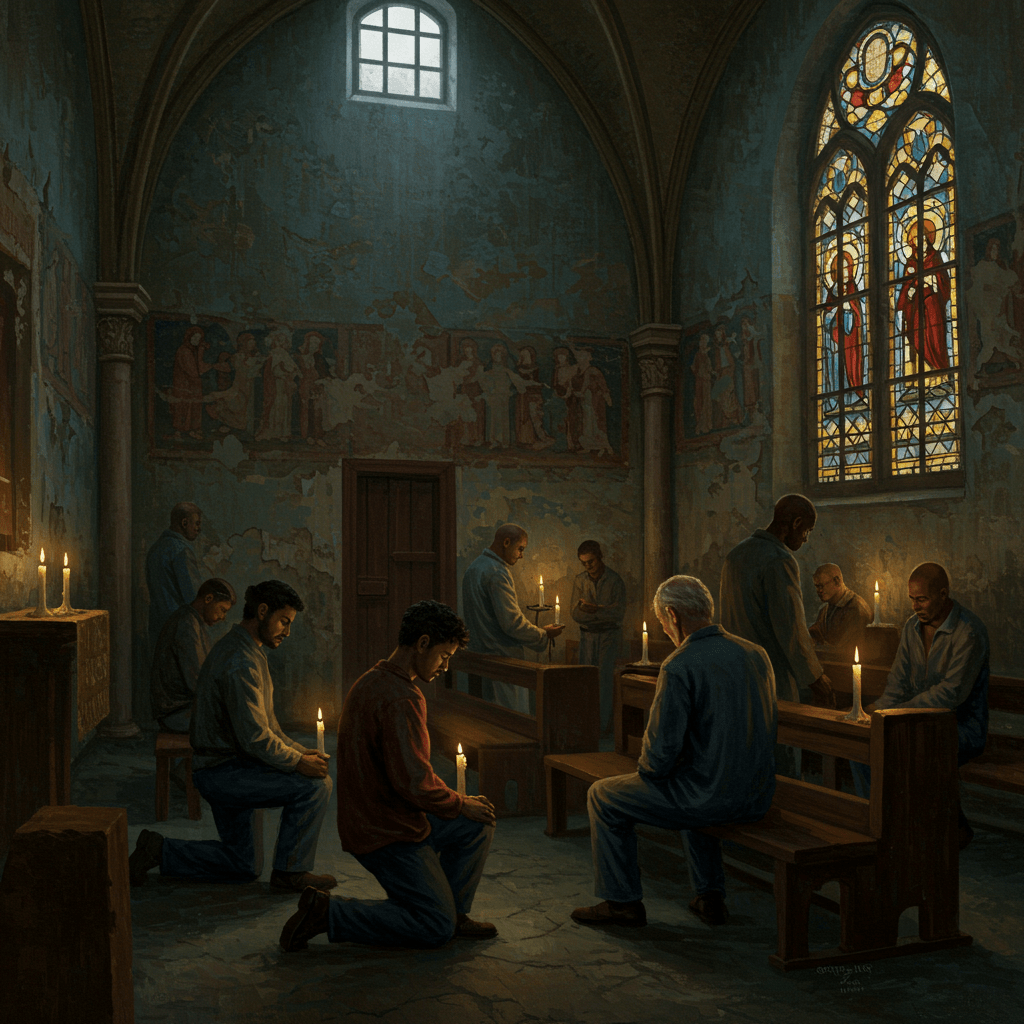

La Communauté de la Foi

Autour du père Madeleine, une communauté naît, fragile mais déterminée. Les détenus, unis par leur foi et leur quête de rédemption, se soutiennent mutuellement. Ils partagent leurs souffrances, leurs espoirs, et, plus surprenant encore, leurs talents cachés. Des chants religieux, composés dans les cellules, résonnent dans les couloirs de la prison. Des œuvres d’art, sculptées avec des morceaux de bois ou dessinées sur des bouts de papier, témoignent d’une créativité inattendue, d’une beauté qui échappe à la laideur de leur environnement. Cette communauté, née dans l’ombre et le silence, devient un phare d’espoir au cœur des ténèbres.

L’Épreuve du Feu

Mais leur fragile oasis de paix est menacée. Un gardien cruel et impitoyable, obsédé par le maintien de l’ordre et la répression, s’oppose à cette renaissance spirituelle. Il voit dans la foi des détenus une menace à son autorité, un défi à l’ordre établi. Il tente par tous les moyens de briser cette communauté, de réduire au silence les voix qui s’élèvent, de replonger les âmes dans le gouffre du désespoir. La tension monte, les épreuves se succèdent, chaque jour est un combat pour la survie de cet espoir naissant. Jean Valjean, devenu le leader inattendu de cette communauté, doit faire preuve d’un courage et d’une détermination sans faille pour protéger ses frères et sœurs en Christ.

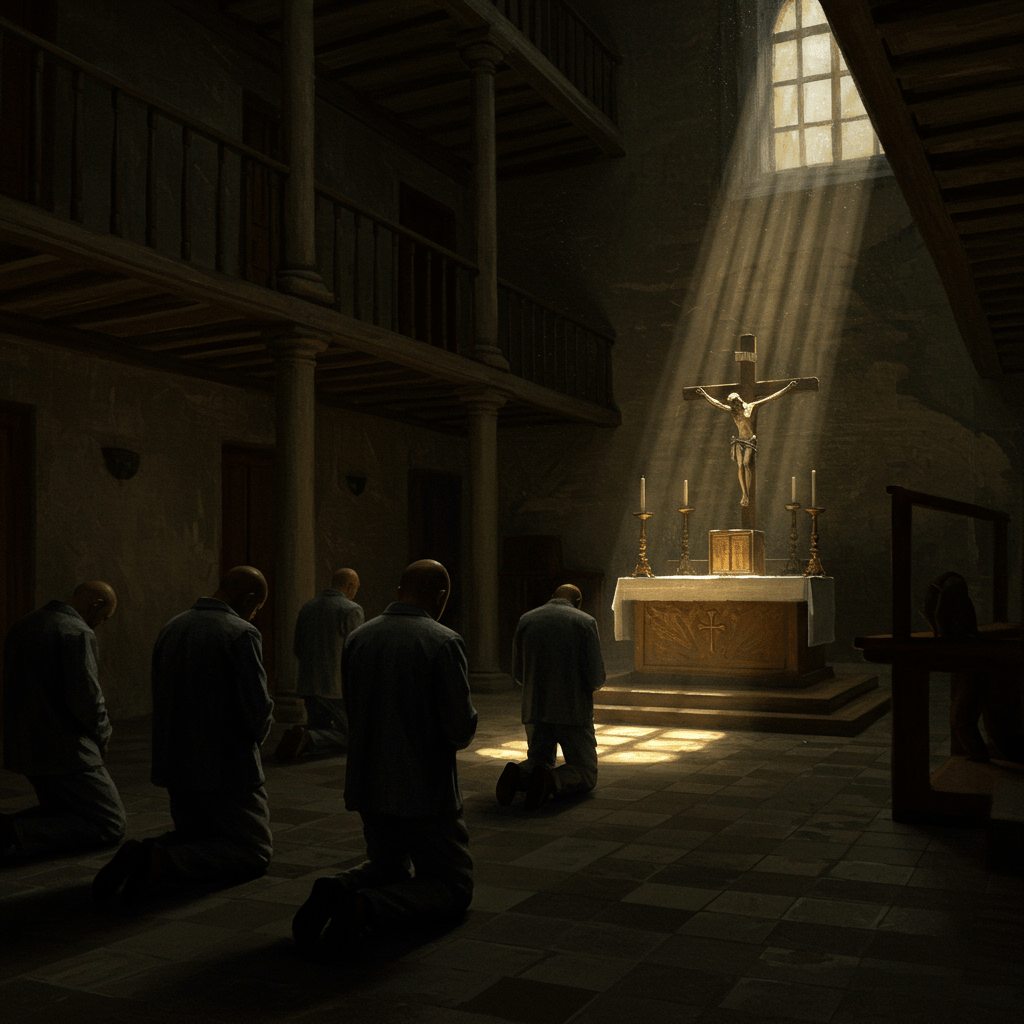

La Lumière de l’Espérance

Malgré les obstacles, la foi des détenus ne faiblit pas. Leur persévérance, leur amour mutuel, leur donnent la force de surmonter les épreuves. Le père Madeleine, au prix de sacrifices considérables, continue d’inspirer et de guider ses disciples. La lumière de l’espérance, fragile au départ, grandit et brille de plus en plus fort. Elle éclaire les cellules sombres, réchauffe les cœurs glacés et transforme la prison, symbole de malheur et de désespoir, en un lieu de renaissance spirituelle.

Finalement, le vent de la révolution, qui souffle à l’extérieur, atteint même les murs de Bicêtre. Les détenus, transformés par la foi et l’espoir, sortent de la prison non seulement libérés physiquement, mais régénérés spirituellement. Ils portent en eux le témoignage de la puissance de la rédemption, une promesse d’un avenir meilleur, une preuve éclatante que même dans les profondeurs les plus sombres, la lumière de la foi peut vaincre les ténèbres.

Leurs vies, autrefois marquées par le péché et le désespoir, sont désormais éclairées par la grâce divine. Ils sont des exemples vivants de la puissance transformatrice de la foi, une source d’inspiration pour tous ceux qui cherchent la rédemption et l’espoir, une preuve indéniable que même au cœur de la prison, les miracles peuvent se produire.