L’année est 1830. Un brouillard épais, digne des plus sombres légendes parisiennes, enveloppe la Conciergerie. Derrière ses murs de pierre, chargés d’histoires et de secrets, se joue une tragédie silencieuse, celle de la sécurité carcérale. Non pas le bruit des chaînes, ni les cris des condamnés, mais un silence pesant, lourd de menaces et d’inquiétudes, règne en maître. Ce silence, ce sont les murs mêmes qui le chuchotent, un silence qui témoigne des failles d’un système, des luttes de pouvoir qui se cachent derrière les barreaux, et des vies brisées par un manque cruel de protection et d’humanité.

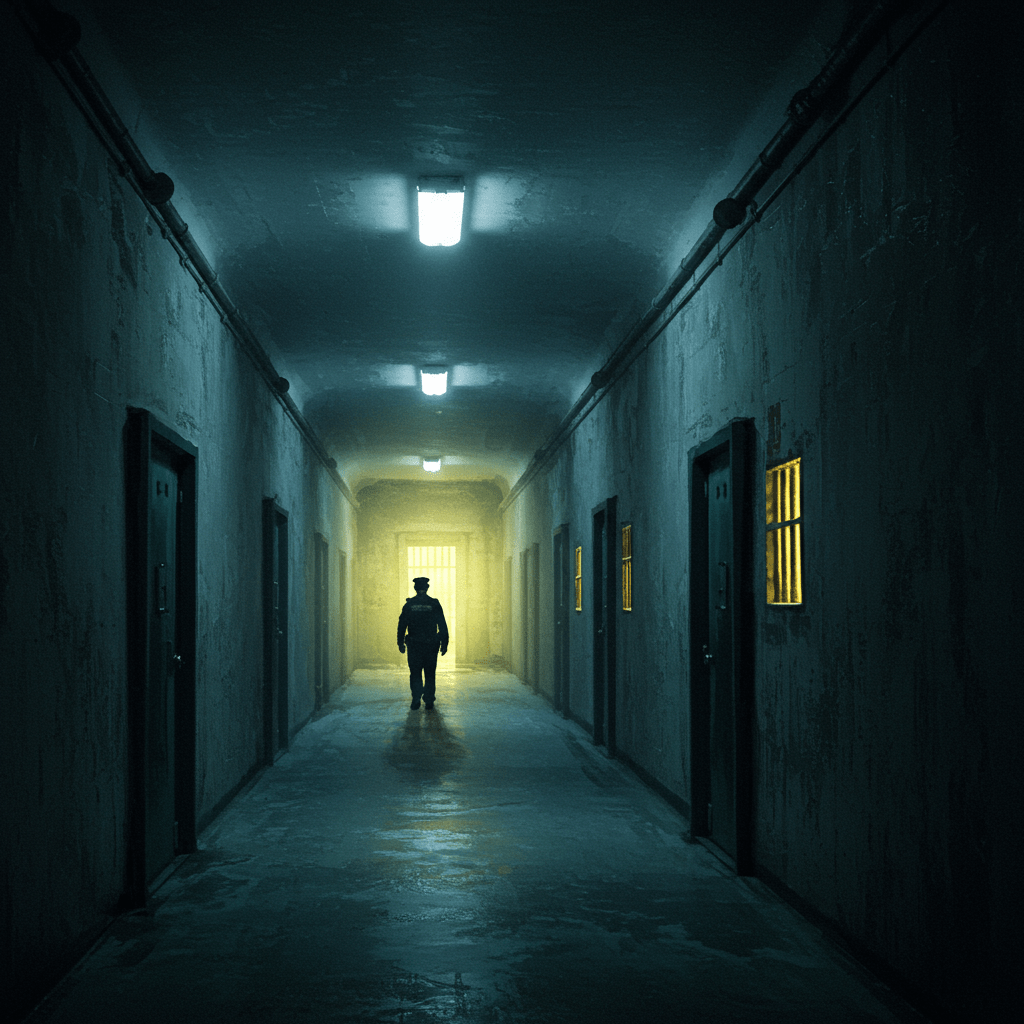

Le directeur, un homme au visage buriné par l’expérience et les responsabilités, arpentait les couloirs sombres et froids. Chaque pas résonnait dans le vide, amplifiant l’angoisse qui le tenaillait. La Conciergerie, autrefois symbole de la justice royale, était devenue un lieu de tensions exacerbées, une poudrière à ciel ouvert où la survie des gardiens comme des prisonniers était constamment menacée. Les émeutes, les tentatives d’évasion, les luttes intestines entre détenus, tout contribuait à ce climat de terreur palpable.

La Conciergerie, Miroir d’une Société Brisée

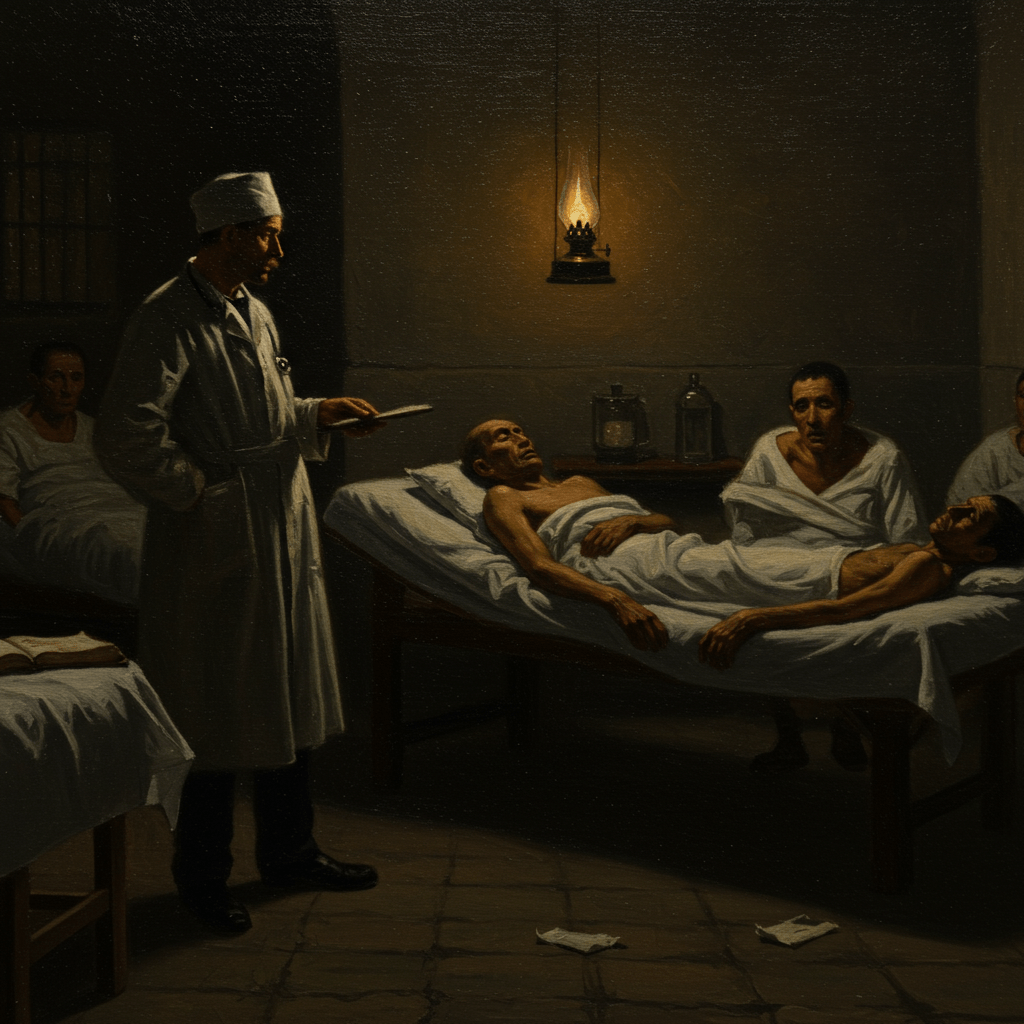

Les murs de la Conciergerie avaient vu défiler des générations de prisonniers, des nobles déchus aux criminels les plus endurcis. Leur silence gardait le souvenir des procès expéditifs de la Révolution, des hurlements de ceux qui s’apprêtaient à monter à l’échafaud. Mais au-delà des événements historiques retentissants, c’est le quotidien de la vie carcérale qui révèle la fragilité du système de sécurité. La promiscuité, le manque d’hygiène, la malnutrition, autant de facteurs qui attisaient les tensions et rendaient les prisonniers plus vulnérables aux maladies et aux violences.

Les gardiens, souvent mal payés et peu formés, étaient impuissants face à l’ampleur de la tâche. Ils étaient constamment dépassés par le nombre de détenus, et leur autorité était contestée à chaque instant. La corruption, malheureusement, était omniprésente, rendant la tâche de maintenir l’ordre encore plus ardue. Des complicités secrètes s’établissaient entre certains gardiens et des prisonniers, facilitant les passages clandestins et le trafic d’objets interdits.

Le Pouvoir et ses Ombres

Au-delà des murs de la prison, les luttes de pouvoir façonnaient la réalité carcérale. Le gouvernement, préoccupé par l’image qu’il renvoyait à la population, cherchait à minimiser les émeutes et les incidents. Les rapports officiels minimisaient l’insécurité, peignant un tableau idyllique d’un système fonctionnel et efficace. Mais cette façade soigneusement entretenue cachait une vérité bien plus sombre.

Des commissions d’enquête étaient régulièrement envoyées pour inspecter les prisons, mais leurs conclusions étaient souvent biaisées par les pressions politiques. Les réformes étaient timides, insuffisantes pour endiguer la détérioration des conditions de vie et de sécurité. La sécurité des prisons était un enjeu de pouvoir, une question de prestige pour les autorités, un reflet de leur capacité à contrôler la société. Chaque émeute, chaque évasion, était un coup porté à leur légitimité.

Les Tentatives de Réformes, un Combat de Sisyphe

Plusieurs tentatives de réformes furent entreprises au cours du XIXe siècle, visant à améliorer la sécurité et les conditions de vie dans les prisons. L’introduction de nouveaux systèmes de surveillance, comme la mise en place de rondes plus régulières et la création de cellules individuelles, témoigne d’une prise de conscience des problèmes. Cependant, ces mesures se heurtaient souvent à un manque de moyens financiers et à une résistance farouche des autorités.

La résistance provenait de plusieurs sources. Certains considéraient que les dépenses liées à l’amélioration des prisons étaient inutiles, préférant investir dans d’autres secteurs. D’autres, attachés aux méthodes traditionnelles et autoritaires, s’opposaient fermement à toute réforme qui pourrait nuire à leur pouvoir et à leur autorité. Le changement, comme souvent dans l’histoire, était un combat lent et difficile, un combat contre les inerties, contre les préjugés, et contre les forces obscures qui profitaient du système tel qu’il était.

L’Héritage du Silence

Les murs de la Conciergerie, et de toutes les prisons de France, gardent le silence des vies brisées, des souffrances indicibles, des injustices criantes. Ce silence est un témoignage poignant de l’histoire, un rappel constant des défis auxquels l’humanité a toujours été confrontée en matière de justice, de sécurité et de droits humains. Les luttes pour améliorer les conditions carcérales se poursuivent encore aujourd’hui, mettant en lumière la complexité et la permanence des enjeux liés à la sécurité et à la surveillance en prison.

Le silence des murs, cependant, ne doit pas être interprété comme une absence de voix. Il est le réceptacle des murmures du passé, un rappel constant que la sécurité des prisons n’est pas qu’une question de murs et de barreaux, mais une question d’humanité, de justice et de responsabilité collective. Il est un héritage qui nous appelle à la vigilance et à la réflexion.