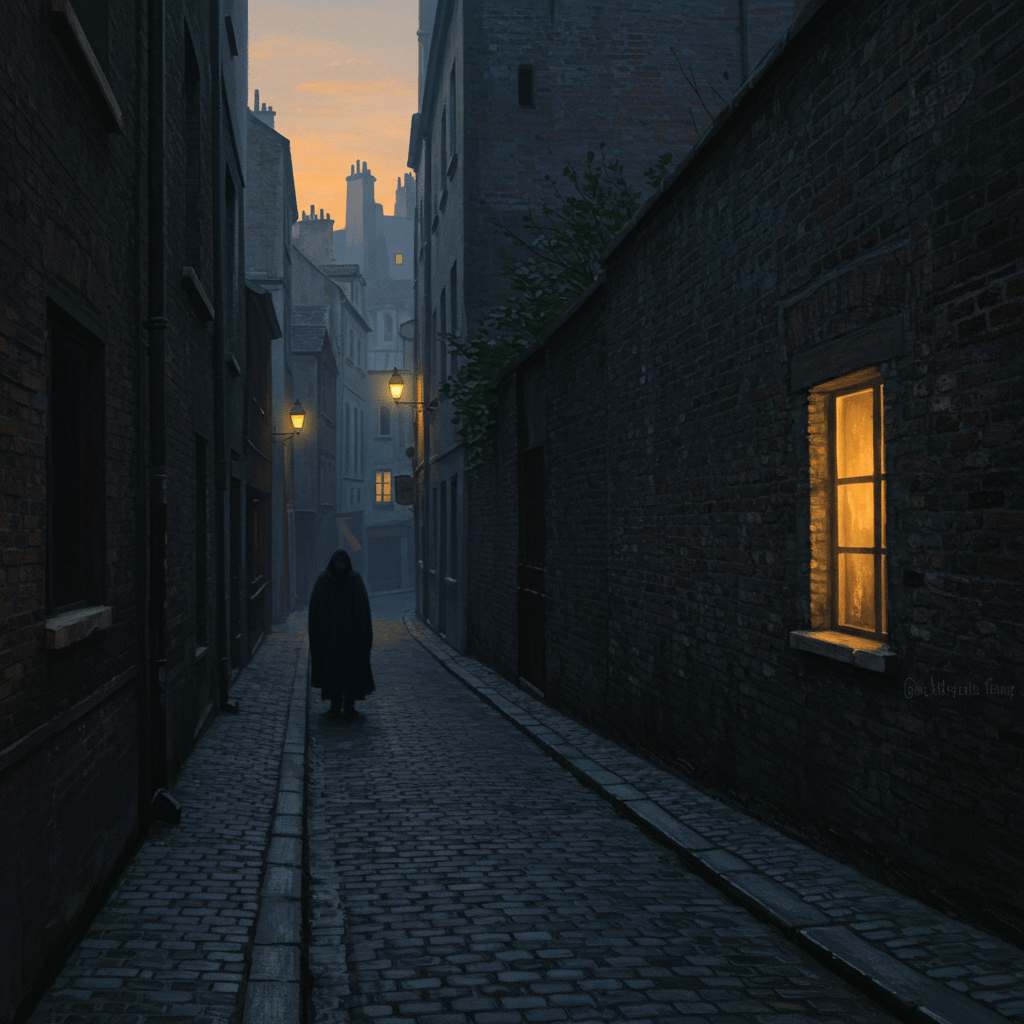

L’année est 1832. Un brouillard épais, semblable à un linceul, enveloppe les ruelles sinueuses de Paris. Sous le pâle clair de lune, les ombres s’allongent, menaçantes, sur les murs décrépits des prisons. Des silhouettes furtives s’échappent, glissant entre les pavés, fantômes de la nuit, rejetés par une société qui ne leur offre que le mépris et la condamnation éternelle. Ce sont les oubliés, les récidivistes, ceux que la justice a marqués à jamais de son sceau infamant.

Leur crime? Un vol, un meurtre, peut-être seulement la faim qui rongeait leurs entrailles et les poussait vers des actes désespérés. Peu importe. Une fois passés les murs de la prison, ils sont des parias, condamnés à errer à jamais dans les bas-fonds de la société, leur passé les poursuivant comme une ombre tenace. La réinsertion? Un mythe, une chimère inaccessible. Ils sont les victimes d’un système impitoyable, englués dans un cycle infernal de pauvreté, de désespoir, et de récidive.

Les Portes de l’Enfer se referment

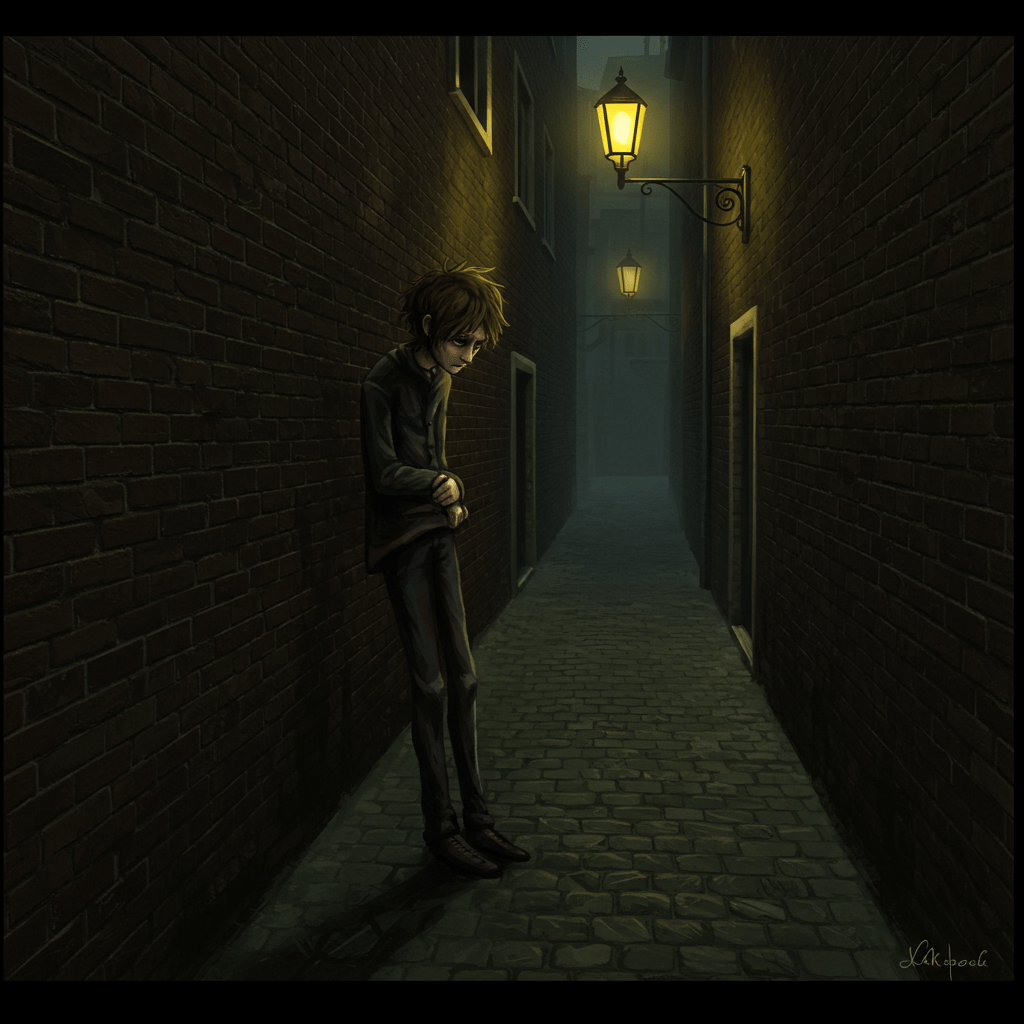

Jean-Luc, un jeune homme à la silhouette élancée et au regard brisé, avait été condamné pour vol à main armée. À peine sorti de prison, il chercha un travail, mais qui pouvait employer un homme marqué du stigmate de la récidive ? Les portes se refermèrent les unes après les autres à son visage, laissant derrière elles un goût amer de déception et de désespoir. La faim le tenaillait, le poussant vers le désespoir. Il finit par retomber dans le crime, pris au piège d’un système qui ne lui laissait aucune chance de rédemption.

Son histoire n’était que le reflet de tant d’autres. Des hommes et des femmes, victimes de leur environnement, de leur pauvreté, piégés dans un cycle de crime et de punition. Leur sort était scellé, leur avenir sombre et désespéré. La société, aveugle à leur détresse, les avait rejetés, les abandonnant à leur propre sort dans un abîme de solitude et de misère.

Une Société Indifférente

Les autorités, préoccupées par le maintien de l’ordre, ne s’intéressaient guère à la réinsertion des anciens détenus. Pour elles, ces hommes et ces femmes étaient des dangers publics, des éléments indésirables à écarter, à éliminer. Aucun effort n’était fait pour les aider à se réinsérer, à trouver un emploi, un logement, à se reconstruire une vie. Au contraire, la société les stigmatisait, les excluait, les condamnant à une existence misérable.

Les rares œuvres de charité étaient insuffisantes, incapables de combler le fossé immense qui séparait ces individus de la société. Leurs efforts se heurtaient à l’indifférence, à la méfiance, voire à l’hostilité de la population. Dans l’esprit de beaucoup, ces récidivistes étaient des monstres, des êtres inférieurs, indignes de compassion.

Les Murmures de l’Espoir

Cependant, au sein même de cette société impitoyable, quelques voix s’élevaient pour défendre ces oubliés. Des hommes et des femmes, animés par un esprit de justice et de compassion, tentaient de créer des refuges, des lieux d’espoir où les anciens détenus pouvaient trouver un soutien, une aide pour se reconstruire. Ces initiatives, souvent modestes et fragiles, représentaient un rayon de lumière dans l’obscurité.

Ces pionniers de la réinsertion se heurtaient à de nombreux obstacles. Le manque de financement, le manque de soutien des autorités, et la méfiance de la société constituaient des défis de taille. Mais leur détermination restait intacte, alimentée par la conviction que même les individus les plus marginalisés méritaient une seconde chance.

Des Ombres à la Lumière

Malgré les difficultés, certains réussissaient à se relever, à briser le cycle infernal de la récidive. Des histoires de rédemption, de courage et de persévérance, venaient ponctuer le récit sombre de l’exclusion sociale. Ces exemples, aussi rares soient-ils, témoignaient de la force de l’esprit humain, de sa capacité à surmonter les épreuves les plus difficiles.

Ces succès, bien que fragiles, alimentaient l’espoir et permettaient de croire en la possibilité d’une réinsertion effective, d’une société plus juste et plus humaine. Pour autant, le chemin restait long et semé d’embûches. Le combat pour l’inclusion sociale des récidivistes était loin d’être terminé.

Le brouillard se dissipe lentement, laissant entrevoir un futur incertain. L’ombre des prisons plane toujours, mais quelques lueurs d’espoir percent la nuit. Le combat pour la réinsertion continue, un combat pour la dignité humaine, un combat pour l’avenir.