Paris, 1685. Les ruelles sombres se tordent comme des serpents sous la pâle lueur des lanternes à huile, chaque ombre semblant receler un secret, une conspiration. La France de Louis XIV, le Roi-Soleil, brille d’un éclat sans pareil, mais sous le vernis doré de la cour, des murmures de dissidence s’élèvent, portés par les vents de la Réforme. On parle de dragonnades, de conversions forcées, et d’un ordre secret, tapi dans les recoins les plus obscurs du pouvoir : les Mousquetaires Noirs. Mais qui sont-ils vraiment ? Serviteurs zélés de la couronne ou instruments d’une vengeance divine ?

La pluie fine, une bruine persistante, fouettait le visage du Capitaine Armand de Valois, commandant de la garde rapprochée du Cardinal de Richelieu (oui, oui, son neveu, une affaire de piston, comme on dit). Il serrait les poings, son manteau trempé alourdissant ses épaules. Sa mission était simple, en apparence : enquêter sur la disparition de plusieurs éminents prêtres catholiques, tous fervents défenseurs de la politique royale de répression contre les Huguenots. Mais plus Armand creusait, plus il sentait une odeur de soufre, une corruption qui dépassait les simples querelles religieuses. Il sentait l’ombre des Mousquetaires Noirs planer, ces spectres en noir, dont on murmurait qu’ils étaient les bras armés d’une faction ultra-catholique, prête à tout pour purger le royaume de l’hérésie, même au prix du sang innocent.

L’Ombre de Saint-Barthélemy

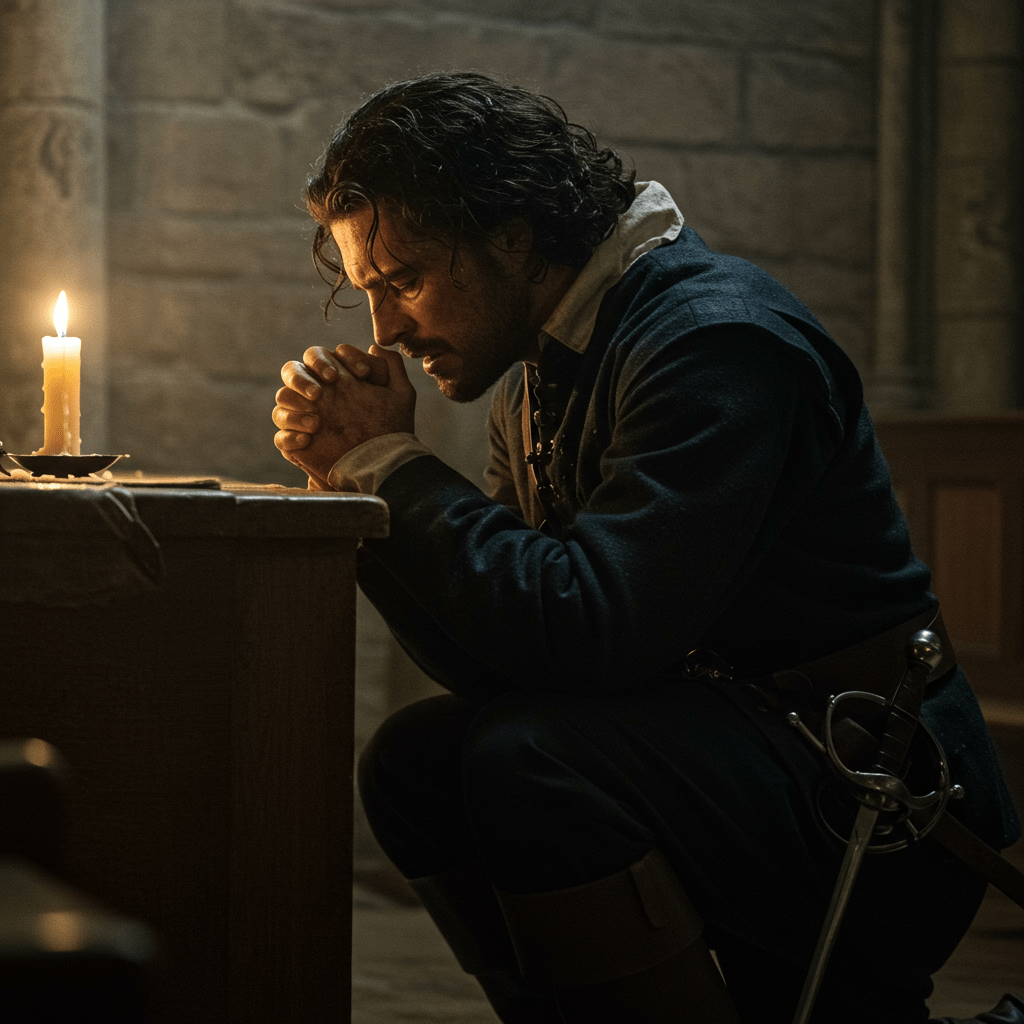

Armand pénétra dans l’église désaffectée de Saint-Germain-des-Prés, un lieu autrefois sacré, désormais profané par le temps et l’oubli. Des graffitis blasphématoires souillaient les murs, des statues avaient été décapitées, et une odeur nauséabonde flottait dans l’air, un mélange de moisissure et de quelque chose de plus sinistre. Son lieutenant, le taciturne et fidèle Jean-Luc, l’attendait près de l’autel délabré.

“Capitaine,” murmura Jean-Luc, sa voix rauque brisant le silence sépulcral, “nous avons trouvé quelque chose.” Il désigna un cercle tracé à la craie sur le sol, au centre duquel reposait un crucifix brisé, la tête du Christ arrachée. Autour du cercle, des symboles occultes, des inscriptions en latin macaronique, témoignaient d’un rituel impie.

“Un sabbat,” grogna Armand, son visage se durcissant. “Mais quel est le lien avec les prêtres disparus ?”

Jean-Luc pointa du doigt une inscription particulièrement effrayante : “Ad gloriam Dei, per sanguinem innocentium.” A la gloire de Dieu, par le sang des innocents.

Soudain, un craquement retentit dans les hauteurs de l’église. Armand et Jean-Luc dégainèrent leurs épées, leurs sens en alerte. Une ombre glissa le long d’une colonne, puis une autre. Des silhouettes encapuchonnées, vêtues de noir de la tête aux pieds, les épées dégainées, se dévoilèrent dans la pénombre. Les Mousquetaires Noirs étaient là.

“Vous êtes venus troubler notre œuvre,” siffla l’un d’eux, sa voix déformée par un masque de fer. “Vous ne repartirez pas vivants.”

Le combat fut bref et brutal. Les Mousquetaires Noirs étaient des adversaires redoutables, leurs mouvements rapides et précis, leurs épées mortelles. Armand, malgré son talent d’escrimeur, fut rapidement dépassé. Jean-Luc, lui, tomba, mortellement blessé, en protégeant son capitaine. Armand, le cœur brisé par la perte de son ami, réussit à s’échapper, blessé mais vivant, emportant avec lui le souvenir glaçant de la haine fanatique qui animait ses assaillants.

Les Confessions de l’Apothicaire

Armand, blessé et traqué, se réfugia chez un vieil ami, Maître Dubois, apothicaire de son état et homme discret, versé dans les secrets les plus sombres de la ville. Dubois soigna ses blessures et l’écouta attentivement, le visage grave.

“Les Mousquetaires Noirs,” murmura Dubois, après un long silence, “sont une légende, un mythe… et pourtant, ils existent. On dit qu’ils sont dirigés par un homme connu sous le nom de l’Inquisiteur, un fanatique religieux qui se croit investi d’une mission divine : purifier la France de toute hérésie, par le feu et le sang.”

“Mais qui sont-ils ? Qui les finance ? Qui leur donne leurs ordres ?” demanda Armand, impatient.

“On murmure qu’ils sont soutenus par certains membres de la cour, des nobles influents qui craignent l’influence grandissante des Protestants,” répondit Dubois. “Et on dit aussi qu’ils ont des liens avec la Compagnie du Saint-Sacrement, une société secrète dédiée à la défense de la foi catholique.”

Dubois hésita, puis ajouta d’une voix basse : “J’ai entendu dire que les prêtres disparus avaient découvert quelque chose d’explosif, une preuve que les Mousquetaires Noirs étaient impliqués dans des actes de torture et d’assassinat bien au-delà de ce qui était toléré, même en ces temps troubles. Ils étaient sur le point de révéler la vérité, et c’est pourquoi ils ont été réduits au silence.”

Armand comprit alors l’ampleur du complot. Les Mousquetaires Noirs n’étaient pas simplement des fanatiques religieux, ils étaient des assassins, des tortionnaires, des instruments d’une machination politique visant à éliminer toute opposition au pouvoir absolu du Roi-Soleil.

Le Piège de la Sainte-Chapelle

Armand, guidé par les informations de Dubois, remonta la piste des Mousquetaires Noirs jusqu’à la Sainte-Chapelle, un joyau d’architecture gothique, transformé en quartier général secret par l’Inquisiteur et ses sbires. Il savait qu’il marchait droit vers un piège, mais il était déterminé à démasquer les coupables et à venger la mort de Jean-Luc.

Il pénétra dans la chapelle de nuit, se faufilant entre les ombres, évitant les patrouilles des Mousquetaires Noirs. Il finit par atteindre la crypte, un lieu sombre et humide, où il découvrit une scène d’horreur. Des prisonniers, hommes, femmes et enfants, étaient enchaînés aux murs, torturés par des bourreaux masqués. Au centre de la pièce, sur une table d’autel transformée en table de torture, l’Inquisiteur, vêtu d’une robe noire et le visage dissimulé derrière un masque de fer, supervisait les opérations avec un zèle fanatique.

“Au nom de Dieu,” hurlait l’Inquisiteur, sa voix résonnant dans la crypte, “confessez vos péchés ! Abjurez votre hérésie ! Reconnaissez la suprématie de l’Église catholique !”

Armand, le cœur rempli de rage et de dégoût, sortit de l’ombre, son épée à la main.

“Inquisiteur,” cria-t-il, sa voix tonnante, “votre règne de terreur prend fin ici et maintenant !”

L’Inquisiteur se retourna, son masque de fer dissimulant son expression. “Armand de Valois,” siffla-t-il, “vous êtes venu mourir. Vous avez osé vous opposer à la volonté de Dieu.”

Un combat acharné s’ensuivit. Armand, animé par la vengeance et la justice, se battit avec une détermination farouche. Il tua plusieurs Mousquetaires Noirs, mais l’Inquisiteur était un adversaire redoutable, un maître d’armes impitoyable. Finalement, Armand réussit à le désarmer et à lui arracher son masque. Le visage de l’Inquisiteur se dévoila, révélant les traits du Cardinal de Richelieu lui-même !

Armand était stupéfait. Son propre protecteur, son mentor, était le cerveau derrière les Mousquetaires Noirs, l’instigateur de la terreur et de la violence.

“Vous… vous êtes l’Inquisiteur ?” balbutia Armand, incrédule.

Le Cardinal sourit, un sourire froid et cruel. “Oui, Armand. J’ai fait ce qui devait être fait pour protéger la foi et la grandeur de la France. Vous étiez trop naïf, trop sentimental. Vous ne compreniez pas les enjeux.”

Le Cardinal tenta de s’emparer d’une dague, mais Armand réagit plus vite et le frappa d’un coup d’épée mortel. Le Cardinal s’effondra, son sang maculant le sol de la crypte.

Le Jugement de l’Histoire

Armand, couvert de sang et de poussière, libéra les prisonniers et révéla au Roi Louis XIV la vérité sur les agissements du Cardinal de Richelieu et des Mousquetaires Noirs. Le Roi, choqué et indigné, ordonna l’arrestation des complices du Cardinal et la dissolution de l’ordre secret. L’ombre des Mousquetaires Noirs s’éloigna, mais le souvenir de leur cruauté et de leur fanatisme resta gravé dans les mémoires.

Armand de Valois, héros malgré lui, quitta Paris, hanté par le souvenir de Jean-Luc et par le visage du Cardinal, son ancien maître, devenu un monstre. Il savait que la religion, si elle était détournée de son but, pouvait devenir une arme terrible, un instrument de haine et de destruction. Et il savait aussi que l’histoire, implacable et impartiale, finirait par juger les actes des hommes, qu’ils soient rois, cardinaux ou simples mousquetaires.