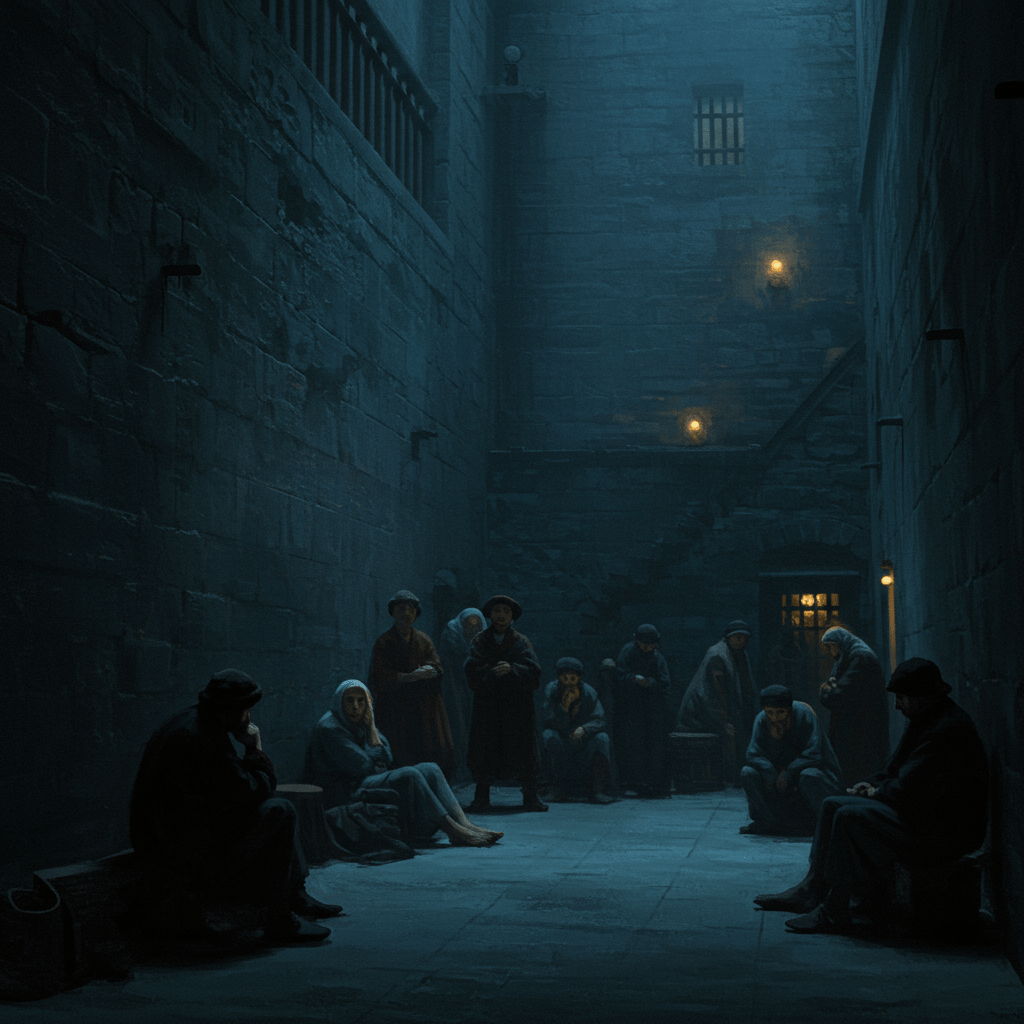

L’année est 1848. La France, encore secouée par les résonances de la révolution, voit ses prisons déborder d’une population hétéroclite : des révolutionnaires idéalistes aux voleurs de pain, des insurgés politiques aux simples délinquants. Derrière les murs épais de pierre, un système implacable s’est mis en place, un système qui utilise le travail comme moyen de survie, mais aussi comme instrument de contrôle et de punition. Le silence pesant des ateliers carcéraux, rythmé par le cliquetis des chaînes et le souffle des forçats, recèle bien des secrets, bien des drames.

L’odeur âcre de la sueur et de la chaux, mêlée à celle du pain rassis et des excréments, emplissait les couloirs sombres et humides. Un ballet macabre de silhouettes fantomatiques, émaciées par la faim et le travail forcé, se déplaçait dans cette symphonie de désespoir. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau sur l’âme déjà brisée de ces hommes et femmes condamnés à une existence entre les murs, à une servitude dégradante, où le prix de la liberté se mesurait au prix du travail, souvent au prix de leur santé et de leur dignité.

Le Bagne de Toulon : Fournaise de labeur

Le bagne de Toulon, sinistre symbole de la brutalité du système pénitentiaire français, était une véritable fournaise de labeur. Des milliers de condamnés, entassés dans des cellules insalubres, étaient contraints de travailler sans relâche, jour après jour, dans les chantiers navals, les forges, ou les ateliers de confection. Leur salaire, dérisoire, ne suffisait pas à couvrir leurs besoins élémentaires, les laissant en proie à une faim constante, une menace silencieuse qui rongeait leur corps et leur moral. La surveillance était impitoyable, les châtiments corporels fréquents, la moindre faute entraînant une sanction expéditive, un rappel brutal de leur condition d’homme ou de femme brisé(e).

Les récits des survivants évoquent des scènes d’une violence inouïe, des hommes poussés à bout par l’épuisement et le désespoir, se révoltant contre la machine infernale qui les broyait. Les mutineries étaient nombreuses, brutalement réprimées dans un bain de sang, ajoutant encore à la terreur et à la soumission qui régnaient au sein de l’établissement. Le bagne de Toulon était un lieu où l’espoir mourrait lentement, où la dignité humaine était piétinée, où la liberté n’était qu’un lointain souvenir, une chimère inaccessible.

Les Maisons Centrales : Le Travail comme Instrument de Rédemption ?

À l’opposé du bagne, les maisons centrales, conçues selon les principes plus humanitaires de la réforme pénitentiaire, offraient une approche différente du travail en prison. L’objectif était ici, non seulement de contrôler les détenus, mais aussi de les réinsérer dans la société en leur apprenant un métier. Des ateliers de menuiserie, de couture, de cordonnerie étaient mis en place, offrant aux condamnés la possibilité d’acquérir des compétences professionnelles.

Cependant, cette vision idyllique était loin d’être toujours la réalité. La rémunération restait faible, les conditions de travail souvent pénibles, et la menace de retour au bagne planait constamment sur les détenus. La distinction entre rédemption et exploitation restait floue, la ligne fine entre la promesse d’une nouvelle vie et la perpétuation d’un système d’oppression demeurait difficile à discerner. Le travail, même sous un jour plus clément, restait un moyen de contrôler et de soumettre.

La Prison des femmes : Un enfer silencieux

Dans les prisons de femmes, un enfer silencieux se déroulait, caché aux regards indiscrets. Les femmes, souvent accusées de délits mineurs, étaient confrontées à des conditions de vie épouvantables. Le travail imposé était souvent pénible et répétitif, la rémunération inexistante ou dérisoire. L’isolement, l’absence de soutien familial, et les humiliations constantes accentuaient leur souffrance. Leur lutte pour la survie était quotidienne, un combat mené dans le silence et la solitude, loin des regards et des témoignages, un combat qui n’a laissé que peu de traces dans les archives.

Les témoignages de quelques rares survivantes révèlent une réalité cruelle, où le travail n’était pas seulement un moyen de survie, mais une arme de plus dans l’arsenal de la domination masculine. Leurs corps et leurs esprits étaient brisés par les conditions de travail inhumaines, par l’absence de toute protection et de tout soutien, par la violence psychologique omniprésente. Leur silence, lourd de souffrance, est un cri muet qui résonne encore aujourd’hui.

Les Révoltes et l’Espoir

Malgré les conditions de vie épouvantables et les risques de représailles, les détenus se révoltaient régulièrement. Des grèves, des mutineries, des actes de sabotage étaient autant d’expressions de leur rage, de leur désir de liberté, de leur refus d’être traités comme des animaux. Ces actes de rébellion, souvent sanglants, témoignent de la résistance farouche des hommes et des femmes face à un système injuste et oppressif.

Ces révoltes, même étouffées dans le sang, ont semé une graine d’espoir. Elles ont contribué à alimenter le mouvement pour la réforme pénitentiaire, à remettre en question l’utilisation du travail comme instrument de punition et de contrôle. Elles ont montré que même dans les profondeurs du désespoir, l’esprit humain pouvait résister, que la flamme de la liberté ne s’éteignait jamais, même derrière les murs les plus épais.

Le travail dans les prisons françaises du XIXe siècle était un symbole puissant de la lutte pour la survie, mais aussi un instrument de contrôle et de punition. Il a marqué à jamais le destin de milliers d’hommes et de femmes, dont les souffrances et les luttes pour la dignité ont contribué à façonner l’histoire de la France. Leur héritage résonne encore aujourd’hui, nous rappelant le prix inestimable de la liberté et la nécessité constante de lutter contre toutes les formes d’oppression.