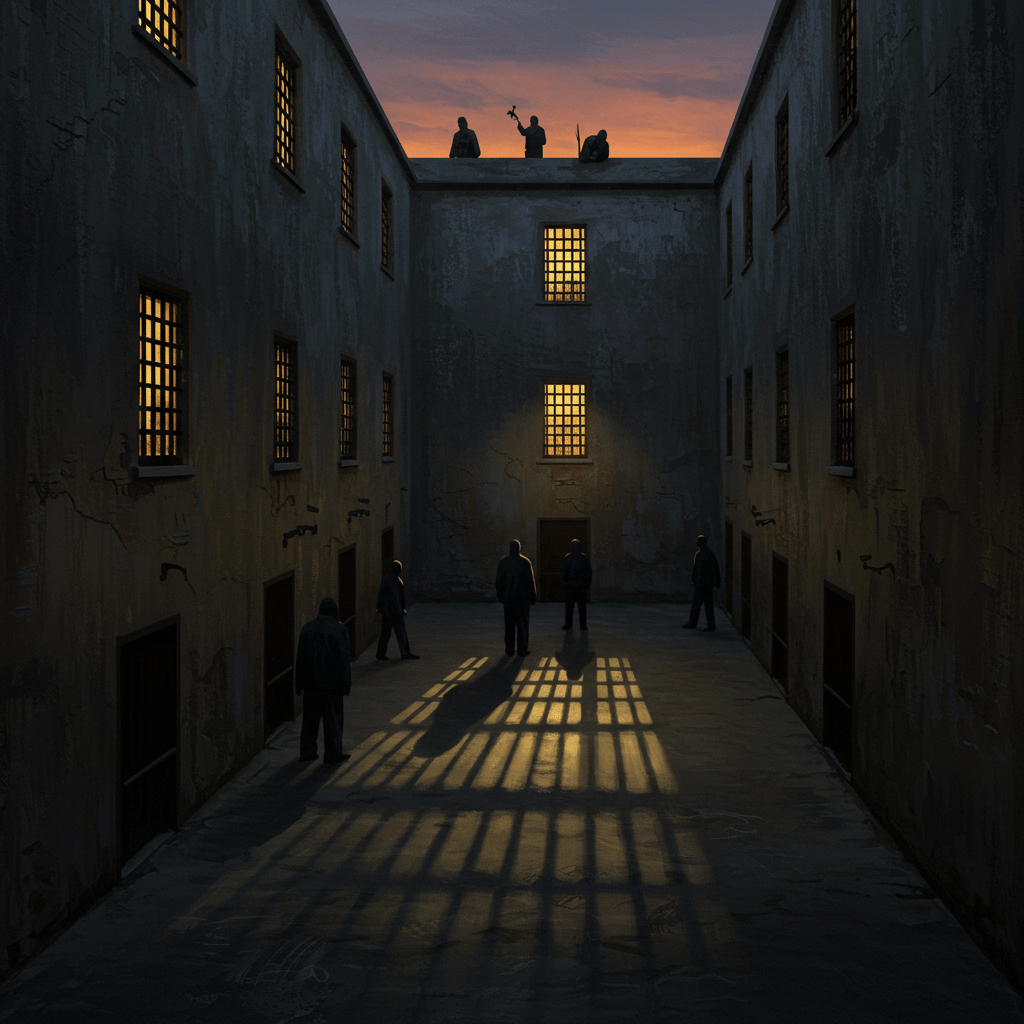

L’année est 1832. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du pain rassis et des égouts, enveloppe la cour de la prison de Bicêtre. Des silhouettes fantomatiques se détachent à travers les barreaux rouillés, des hommes brisés, leurs visages creusés par la misère et le désespoir. Le silence, lourd et pesant, est brisé seulement par le grincement des portes métalliques et le murmure sourd des conversations chuchotées. Ce n’est pas la tranquillité d’une tombe, mais plutôt l’avant-chambre d’une violence latente, prête à exploser à tout moment, comme un volcan endormi. Des murs de pierre, témoins silencieux de souffrances indicibles, renferment des secrets sombres, des histoires de brutalité et de vengeance.

Bicêtre, avec ses cellules exiguës et son atmosphère délétère, était un creuset bouillonnant où les passions humaines, exacerbées par la promiscuité et le manque d’espoir, trouvaient un terrain fertile. Ici, la violence n’était pas un incident isolé, mais une réalité quotidienne, une ombre menaçante qui planait sur chaque détenu, chaque gardien, chaque instant. Les archives pénitentiaires, poussiéreuses et jaunies par le temps, révèlent une fresque macabre, un tableau sombre de l’agression humaine dans toute sa cruauté.

La Lutte pour la Survie

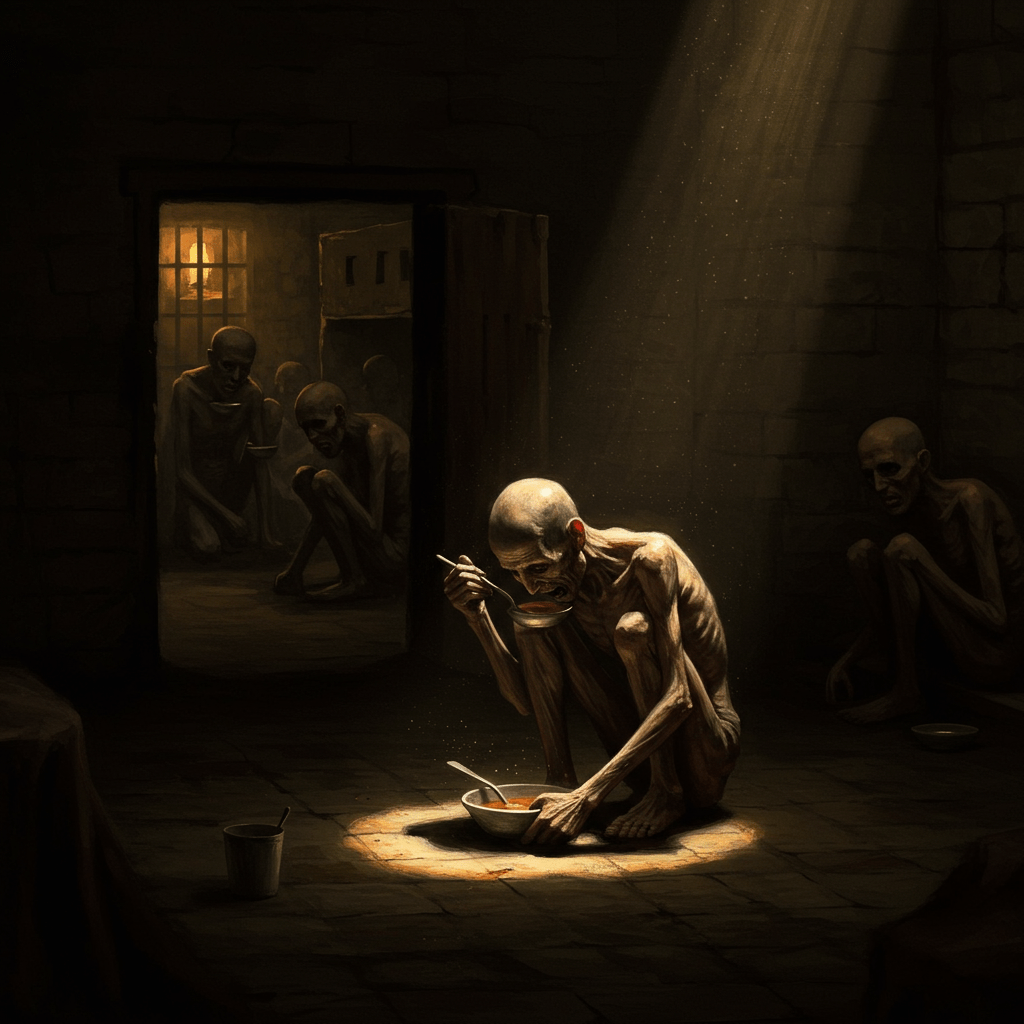

Dans cet univers carcéral, la survie était une lutte constante. Les plus faibles étaient à la merci des plus forts, victimes de racket, de vols et de brutalités physiques. Les rapports des gardiens, rédigés avec une froideur bureaucratique, relatent des scènes d’une violence inouïe : des bagarres sanglantes pour une simple miche de pain, des châtiments corporels infligés par les détenus eux-mêmes, des règlements de compte impitoyables entre factions rivales. Les murs étaient couverts d’inscriptions menaçantes, gravées par des mains tremblantes, exprimant la rage et la haine qui rongeaient ces âmes désespérées. L’absence de toute surveillance efficace transformait la prison en une jungle sans loi, où la force brute régnait en maître.

Les Gardiens et la Violence Institutionnelle

Mais la violence ne se limitait pas aux détenus. Les gardiens eux-mêmes, souvent brutalement recrutés et mal formés, contribuaient à l’atmosphère de terreur et d’oppression. Les châtiments corporels étaient monnaie courante, infligés avec une sauvagerie qui dépassait largement les limites de la discipline. Les archives dévoilent des témoignages glaçants de détenus ayant subi des sévices physiques et psychologiques insupportables, livrés à la merci de la cruauté de leurs bourreaux. Le manque de responsabilité et la culture de l’impunité renforçaient ce système de violence institutionnalisée, faisant de la prison non pas un lieu de réhabilitation, mais une véritable machine à broyer les âmes.

Les Révoltes et les Évasions

La violence, cependant, n’était pas toujours passive. Elle s’exprimait parfois sous forme de rébellions et d’évasions désespérées. Des mutineries éclatèrent à plusieurs reprises, alimentées par la soif de liberté et la révolte contre les conditions inhumaines d’incarcération. Les archives mentionnent des scènes de chaos et de destruction, des combats acharnés entre détenus et gardiens, des barricades improvisées, et la furie aveugle d’hommes poussés à bout. Ces révoltes, bien que souvent réprimées avec une brutalité extrême, témoignent de la résistance farouche des prisonniers face à l’oppression et à la violence qui les entouraient. Les évasions, quant à elles, étaient des actes audacieux, souvent teintés de romantisme, symbolisant l’espoir d’une vie nouvelle, loin des murs impitoyables de Bicêtre.

Les Conséquences à Long Terme

Les séquelles de la violence carcérale étaient profondes et durables. La plupart des détenus, après avoir purgé leurs peines, sortaient de prison marqués à jamais par les expériences traumatisantes vécues. Beaucoup tombaient dans la récidive, victimes d’un cercle vicieux de violence et de désespoir. Les archives mentionnent les cas de nombreux anciens détenus, rendus incapables de mener une vie normale, hantés par les souvenirs des souffrances endurées. La violence institutionnelle de Bicêtre, loin de réhabiliter, contribuait à créer des hommes brisés, incapables de se réinsérer dans la société, condamnés à errer à jamais dans les limbes de la marginalité.

Les archives de Bicêtre, riches en témoignages poignants et en récits déchirants, révèlent un pan sombre de l’histoire pénitentiaire française. Elles nous rappellent la fragilité de l’être humain face à la violence, et la nécessité impérieuse de lutter contre les conditions d’incarcération inhumaines qui perpétuent la souffrance et la désespérance. L’ombre de Bicêtre, avec ses secrets et ses horreurs, continue à planer sur notre conscience collective, nous incitant à réfléchir sur le traitement que nous réservons à ceux qui ont trébuché, et sur la nécessité d’une justice plus juste et plus humaine.