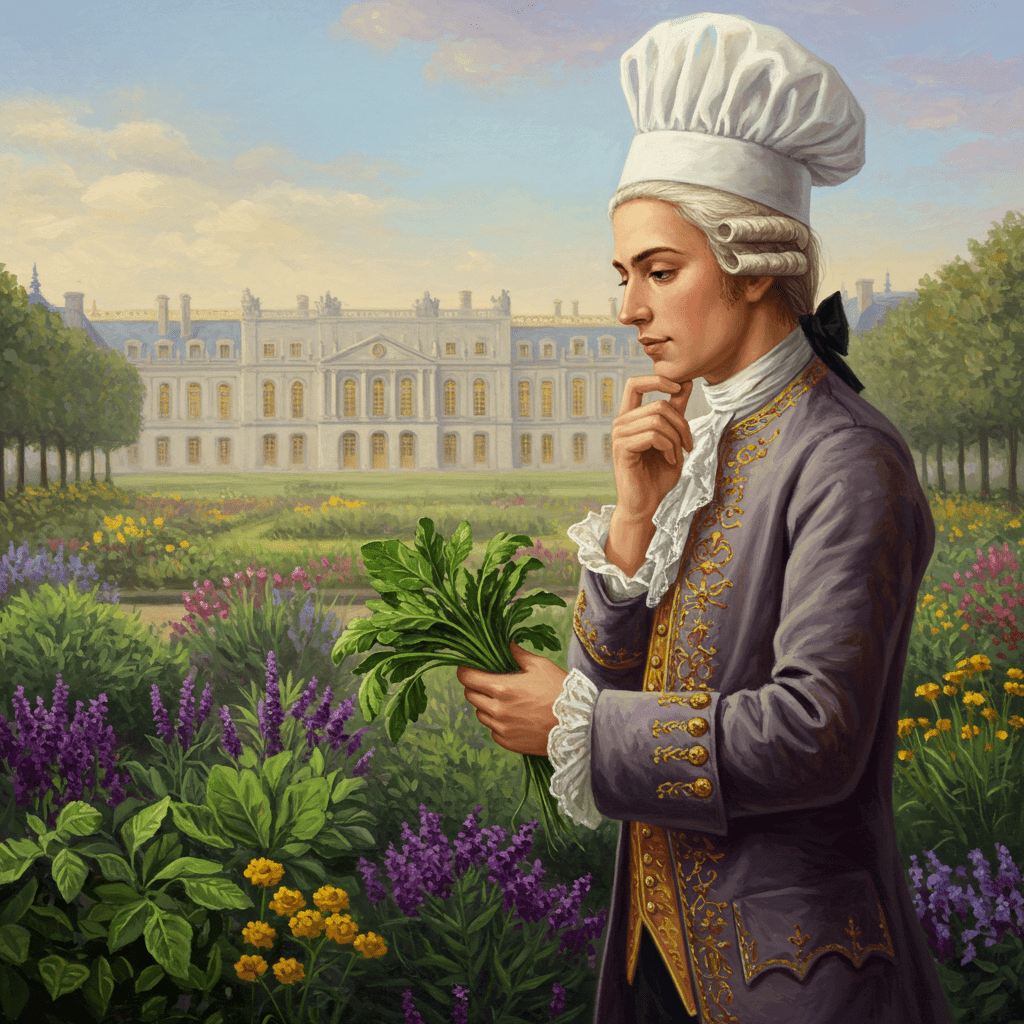

Le vent, porteur des effluves capiteux du Jardin Royal, caressait les joues roses du jeune apprenti cuisinier. Antoine, à peine dix-sept ans, mais les yeux déjà brillants d’une ambition aussi démesurée que le château de Versailles lui-même. Il observait, fasciné, les mains expertes du Chef Dubois, façonnant des roses de légumes avec une grâce qui défiait les lois de la nature. Autour d’eux, un ballet incessant: serviteurs affairés, fourneaux rugissants, un concert de casseroles et de couteaux qui résonnait comme une symphonie de saveurs. Ce n’était pas seulement une cuisine, c’était un théâtre, un royaume où chaque plat était une œuvre d’art.

Mais sous la splendeur apparente, une ombre s’étendait. La Révolution approchait, ses murmures sourds traversant les murs épais du palais. Les excès de la Cour, les festins opulents, commençaient à irriter le peuple affamé. Et dans cette cuisine royale, un nouveau vent soufflait, un vent de changement, un vent de conscience. Dubois, homme d’une sagesse rare pour son époque, pressentait l’avènement d’une nouvelle ère, une ère où la cuisine ne serait plus seulement le symbole du pouvoir, mais un vecteur de changement, une promesse d’une existence plus juste, plus éthique.

Le Jardin Royal, berceau d’une révolution gustative

Le Jardin Royal, avec ses allées verdoyantes et ses serres luxuriantes, était bien plus qu’un simple espace ornemental. Il était le poumon de la cuisine royale, fournissant une abondance de fruits, de légumes et d’herbes aromatiques, cultivées avec soin et une attention méticuleuse. Dubois, conscient des enjeux, avait instauré des pratiques innovantes: rotation des cultures, utilisation de compost, tout était mis en œuvre pour préserver l’équilibre délicat de la nature. Il ne s’agissait plus seulement de servir des plats somptueux, mais de le faire de manière responsable, en harmonie avec l’environnement. Ce fut une révolution silencieuse, mais d’une importance capitale, qui allait influencer profondément les pratiques culinaires de la France.

La quête d’ingrédients nobles et locaux

Pour Dubois, la qualité des ingrédients était sacrée. Il privilégiait les produits locaux, venant directement des fermes environnantes. Il connaissait les paysans, leurs méthodes de culture, l’histoire de chaque légume, de chaque fruit. Il refusait les produits importés, les épices venues de contrées lointaines, privilégiant l’authenticité et la simplicité. Il s’agissait d’un choix conscient, une démarche éthique qui mettait l’accent sur le respect des producteurs et la préservation des traditions régionales. Chaque plat était ainsi une ode à la terre, une célébration des richesses locales.

Des plats au service d’une société en mutation

La cuisine de Dubois n’était pas seulement un art, c’était un acte politique. Dans un contexte social tendu, où la famine menaçait, il s’efforçait de nourrir le peuple non seulement avec des mets raffinés, mais aussi avec une conscience sociale aiguë. Il inventa des recettes à base de produits simples, accessibles à tous, démontrant qu’une cuisine saine et savoureuse n’était pas incompatible avec la sobriété et la solidarité. Ses plats, loin d’être de simples compositions culinaires, étaient des messages, des témoignages d’espoir dans un monde en proie au doute et à l’incertitude.

La transmission d’un héritage durable

Antoine, témoin privilégié de cette révolution culinaire, absorba chaque leçon, chaque geste, chaque parole de son mentor. Il devint à son tour un chef engagé, un artisan de la gastronomie éthique. Il transmit à sa descendance, et à travers elle à de nombreux autres, l’héritage de Dubois, cet idéal d’une cuisine qui respecte la nature et les hommes. L’histoire de Dubois et Antoine n’est pas seulement celle de deux chefs exceptionnels, c’est l’histoire d’une prise de conscience, d’un engagement, d’une promesse de changement.

Dans les cuisines de France, le parfum des herbes du Jardin Royal se mêle encore aujourd’hui aux saveurs de la terre, témoignant de la force et de la pérennité d’une tradition culinaire ancrée dans l’éthique et le respect de la nature. Une tradition qui a survécu aux révolutions, aux guerres, aux changements de mode, perpétuant la promesse d’une cuisine au service de l’homme et de son environnement.