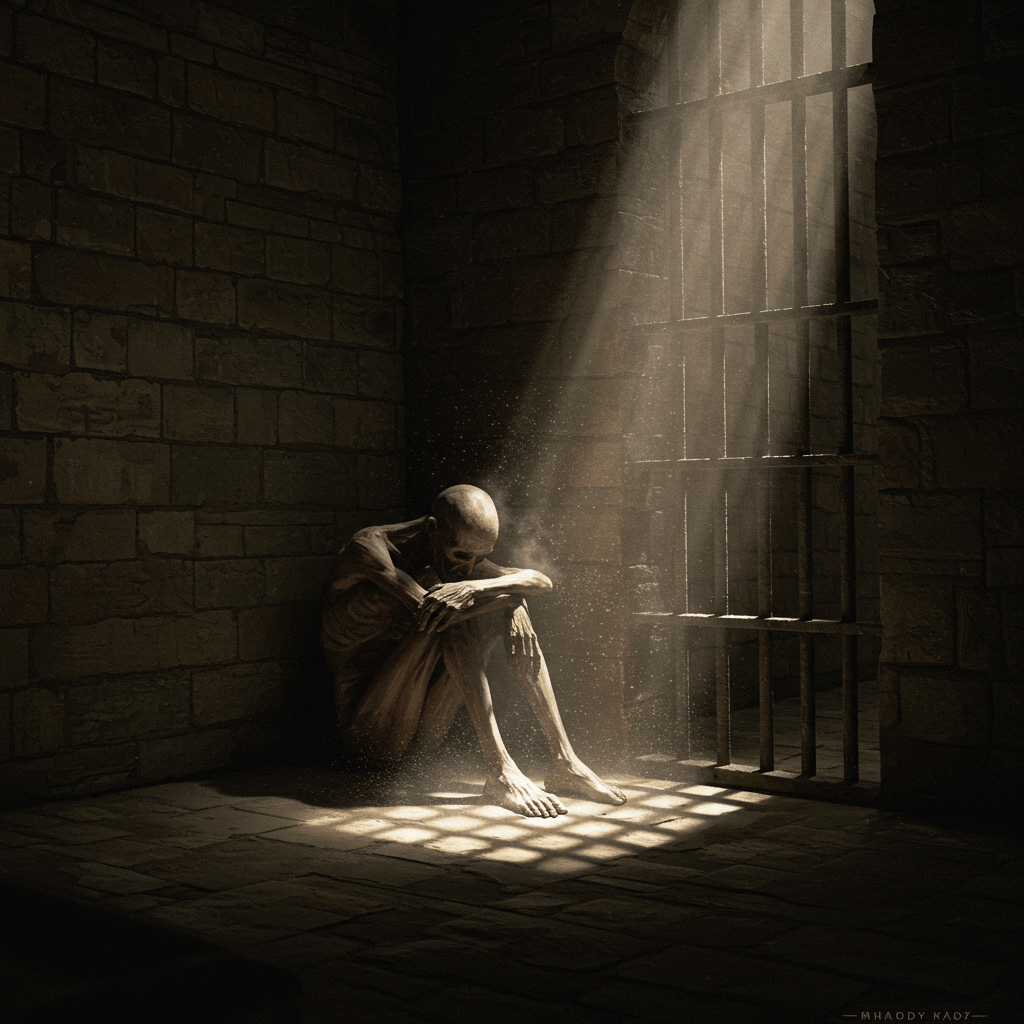

L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur Paris, mais derrière les barricades et les cris de liberté, se cachent des ombres plus profondes, des ténèbres qui rongent l’âme humaine dans les geôles surpeuplées de la capitale. Dans la prison de Bicêtre, dont les murs semblent suinter une tristesse millénaire, Jean-Baptiste, un jeune homme aux yeux autrefois brillants, désormais voilés d’une profonde mélancolie, erre comme une âme en peine. Son crime ? Un vol de pain, un acte désespéré dicté par la faim et le dénuement. Mais la misère physique a engendré une misère morale, et Jean-Baptiste est devenu un spectateur silencieux de sa propre déliquescence.

Les cris des autres détenus, les rats qui courent dans les égouts, les odeurs pestilentielles qui s’accrochent aux murs, tout contribue à étouffer l’étincelle de raison qui vacille en lui. La prison, loin de rééduquer, ne fait qu’exacerber ses tourments intérieurs, plongeant l’homme dans un abîme de désespoir dont il semble impossible de s’échapper. L’enfermement physique se double d’un enfermement psychique, invisible, mais tout aussi implacable.

La Chute dans le Vide

Au début, Jean-Baptiste conservait une certaine lucidité, une lueur d’espoir qui le tenait accroché à la vie. Il rêvait de sa mère, de son petit frère, de la campagne qu’il avait quittée pour chercher fortune à Paris. Mais les jours se transformaient en semaines, puis en mois, et cette lueur s’affaiblissait. Les rares visites de sa mère, empreintes de tristesse et d’impuissance, n’apportaient qu’un sursis temporaire à sa souffrance. Il commençait à perdre le sens du temps, les jours se confondaient dans une morne succession d’instants vides et répétitifs.

L’isolement, le manque de stimulation intellectuelle, le contact permanent avec la violence et la brutalité des autres détenus, tout concourrait à miner sa santé mentale. Il passait des heures à fixer le mur, les yeux perdus dans le vide, comme s’il cherchait un écho à ses pensées tourmentées. Les rares fois où il parlait, ses propos étaient incohérents, décousus, témoignant d’une pensée désorganisée, balayée par les vents de la folie.

Les Spectres de la Mémoire

Les souvenirs, autrefois réconfortants, se transformaient en cauchemars. Le visage de sa mère, jadis source de tendresse, lui apparaissait désormais déformé, menaçant. Le souvenir du vol de pain, qui n’était qu’un acte de survie, se teintait de culpabilité et de honte. Jean-Baptiste était pris au piège d’une spirale infernale, où la réalité se confondait avec l’hallucination, la vérité avec le mensonge.

Les nuits étaient les pires. Des visions terrifiantes le hantaient, des spectres nés de la faim, du froid, de l’isolement. Il hurlait, il pleurait, suppliant une pitié qu’il ne trouvait nulle part. Les gardiens, habitués aux cris et aux lamentations des prisonniers, ne réagissaient plus. Jean-Baptiste était devenu un invisible parmi les invisibles, un fantôme parmi les ombres.

L’Étreinte de la Folie

La ligne de démarcation entre la réalité et la folie s’était effondrée. Jean-Baptiste avait sombré dans un délire profond, peuplé de personnages imaginaires, de dialogues hallucinés. Il parlait seul, dialoguant avec des voix qui n’existaient que dans son esprit. Son corps, autrefois robuste, s’était amaigri, sa peau se couvrait de plaies. Il était devenu un squelette vivant, une silhouette famélique hantant les couloirs de la prison.

Les médecins de l’époque, dépourvus des connaissances et des outils modernes, ne pouvaient que constater son état déplorable. Ils diagnostiquèrent une « mélancolie », un terme vague qui englobait une multitude de troubles mentaux. Aucun traitement efficace n’était disponible. Jean-Baptiste était livré à son destin, à la merci d’une maladie qui le dévorait lentement, inexorablement.

Un Épilogue Silencieux

Un matin, on retrouva Jean-Baptiste inerte dans sa cellule, le regard vide, le corps épuisé. La raison s’était définitivement éteinte. Sa mort, passée presque inaperçue au milieu du bruit et de la misère de la prison, ne fit que renforcer les ombres qui planaient sur Bicêtre, un témoignage muet des souffrances indicibles de ceux qui étaient abandonnés aux profondeurs de la folie, victimes d’un système qui les avait brisés, corps et âme.

Sa fin tragique, pourtant, n’était pas une exception. Elle illustrait cruellement le sort réservé à beaucoup d’autres, enfermés dans la prison physique et dans celle, bien plus insidieuse, de la maladie mentale. Leur histoire, souvent ignorée, reste gravée dans les murs des geôles, un cri silencieux qui résonne à travers les siècles.