Dans le crépuscule fumant d’un Paris que la Seine embrasse avec une lascivité mélancolique, là où les ruelles se tordent comme des serpents blessés sous le poids des siècles, se tapit un monde interdit, un cloaque de misère et de vice que l’on nomme, avec une ironie mordante, la Cour des Miracles. C’est un royaume sans roi, sinon celui de la débrouillardise et de la survie, où les estropiés feignent la cécité, les voleurs se drapent dans les oripeaux de la piété, et où la nuit, plus noire qu’en tout autre lieu, exhale des parfums de sueur, de vin frelaté et de désespoir. C’est là, au cœur de cette plaie béante de la capitale, que j’ai puisé, moi, Émile Dubois, humble feuilletoniste et observateur passionné de la comédie humaine, l’inspiration la plus féconde, la plus douloureuse et la plus authentique qui soit.

Car voyez-vous, chers lecteurs, au-delà de la façade policée des salons bourgeois et des boulevards illuminés, se cache une réalité bien plus crue, bien plus saisissante, un tableau vibrant de couleurs sombres et de contrastes saisissants. Et c’est dans cette réalité-là, dans cette Cour des Miracles grouillante de personnages pittoresques et d’histoires tragiques, que l’artiste véritable, qu’il soit peintre ou écrivain, trouve la matière première de son œuvre. C’est là que l’on comprend que la beauté, parfois, se dissimule sous les haillons et que l’âme humaine, même la plus dégradée, recèle encore une étincelle de grandeur.

Le Peintre des Ombres

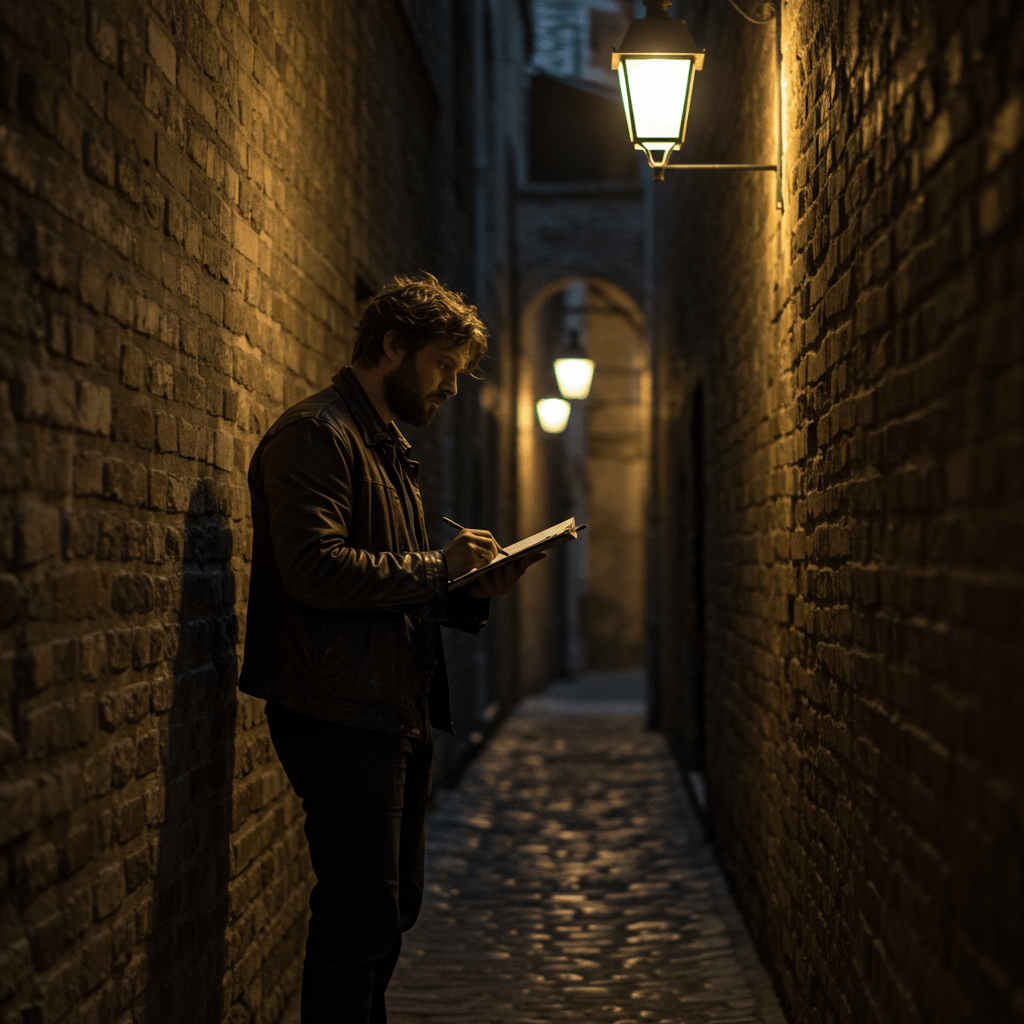

Je me souviens, comme si c’était hier, de ma première rencontre avec Antoine Moreau, un peintre maudit, consumé par une passion dévorante pour son art et une fascination morbide pour la Cour des Miracles. C’était un homme au regard fiévreux, aux mains tachées de couleurs et à l’âme tourmentée. Il vivait dans une mansarde misérable, éclairée par une unique lucarne qui laissait filtrer un rayon de lumière blafarde. Ses toiles, entassées les unes contre les autres, représentaient toutes des scènes de la Cour des Miracles : des gueux implorant l’aumône, des enfants faméliques se disputant un morceau de pain, des prostituées offrant leurs charmes à des clients douteux. “Je peins la vérité, Dubois,” me disait-il avec une amertume désespérée. “Je peins la laideur du monde pour que les beaux messieurs et les belles dames ne puissent plus l’ignorer.”

Un soir, je le retrouvai dans une taverne sordide de la Cour des Miracles, en compagnie d’une jeune femme à la beauté fanée, aux yeux rougis par les larmes et aux vêtements déchirés. Elle s’appelait Marie, et elle était, selon les dires d’Antoine, sa muse, son inspiration, sa damnation. Elle posait pour lui, bien sûr, mais elle était aussi, à n’en pas douter, son amante, sa confidente et sa plus fidèle admiratrice. “Marie est la plus belle fleur qui ait jamais poussé dans ce fumier,” me confia-t-il, les yeux brillants d’une étrange lueur. “Elle est la preuve que même au milieu de la plus grande misère, la beauté peut encore éclore.” Je crois bien que c’était sa façon à lui de se justifier, de trouver une raison d’être à son obsession pour ce lieu de déchéance.

Un jour, Antoine disparut. On le retrouva mort, noyé dans la Seine, une de ses toiles serrée contre son cœur. Marie, dévastée par le chagrin, quitta la Cour des Miracles et on ne l’a jamais revue. Son histoire, tragique et romanesque, est restée gravée dans ma mémoire, une illustration poignante du pouvoir destructeur de la passion et de la beauté fragile qui se cache dans les endroits les plus inattendus.

Les Mots du Gueux

Bien différent d’Antoine Moreau, mais tout aussi fascinant, était Jean-Baptiste Lemaire, un ancien lettré déchu, réduit à la mendicité par le destin cruel. Il avait autrefois enseigné la rhétorique et la philosophie dans un collège prestigieux, mais une série de revers de fortune l’avait précipité dans les bas-fonds de la société. Malgré sa déchéance, il conservait une érudition impressionnante et un talent oratoire hors du commun. Il était devenu le “roi” de la Cour des Miracles, non pas par la force ou la violence, mais par son intelligence et sa capacité à manipuler les foules avec ses discours enflammés.

Je le rencontrais souvent, assis sur une borne de pierre, entouré d’une foule de miséreux qui pendaient à ses lèvres. Il leur racontait des histoires tirées de l’Antiquité, des fables morales, des poèmes engagés. Il les instruisait, les divertissait et les encourageait à ne pas perdre espoir. “La misère n’est pas une fatalité,” leur disait-il avec une conviction inébranlable. “C’est une injustice que nous devons combattre avec nos armes : la dignité, la solidarité et la révolte.” Un jour, je lui demandai pourquoi il se donnait tant de mal pour ces gens qui, selon moi, étaient perdus pour la société. Il me répondit avec un sourire triste : “Parce que, Dubois, même dans les cœurs les plus endurcis, il y a toujours une étincelle de noblesse qui ne demande qu’à être ravivée. Et c’est mon rôle, en tant qu’homme de lettres, de l’aider à briller.”

Jean-Baptiste Lemaire utilisait la plume, mais une plume invisible, faite de mots et de rhétorique, pour peindre un tableau de la Cour des Miracles tout aussi poignant que celui d’Antoine Moreau. Il me montra que la beauté peut aussi résider dans la force du langage et dans la capacité à inspirer les autres, même dans les circonstances les plus désespérées.

L’Actrice Déchue

Il y avait aussi, et comment l’oublier, la belle Camille, une ancienne actrice de théâtre dont la gloire avait été aussi éphémère qu’une rose d’été. Elle avait illuminé les scènes parisiennes de sa présence magnétique et de son talent exceptionnel, mais une passion malheureuse pour un homme marié l’avait ruinée et ostracisée. Elle avait fini par se réfugier dans la Cour des Miracles, où elle vivait de petits boulots et de la charité des autres.

Je la trouvais souvent assise sur un banc délabré, récitant des tirades de Racine ou de Corneille à un public imaginaire. Elle portait encore les vestiges de son ancienne splendeur : une robe de soie défraîchie, des bijoux dépareillés, un maquillage fané. Mais malgré sa déchéance, elle conservait une dignité impressionnante et une passion intacte pour son art. “Le théâtre, c’est ma vie,” me disait-elle avec une flamme dans le regard. “C’est le seul endroit où je me sens encore vivante, où je peux encore être quelqu’un d’autre que cette pauvre créature déchue.”

Un soir, elle organisa un spectacle improvisé dans la Cour des Miracles. Elle avait réuni quelques musiciens de fortune et quelques comédiens amateurs, et elle interpréta des scènes de ses plus grands rôles. La foule, d’abord sceptique, fut bientôt conquise par son talent et son charisme. Elle pleura, elle rit, elle chanta, elle dansa, et elle transporta son public dans un autre monde, un monde de rêve et d’illusion. Ce soir-là, Camille redevint la grande actrice qu’elle avait été, et la Cour des Miracles se transforma en un théâtre à ciel ouvert. Elle m’a appris que l’art peut être un refuge, une source de consolation et un moyen de transcender la réalité, même la plus cruelle.

L’Écho Lointain des Miracles

La Cour des Miracles, ce n’est pas seulement un lieu de misère et de déchéance. C’est aussi un creuset de talents, un laboratoire d’expériences humaines, une source d’inspiration inépuisable pour l’artiste. Antoine Moreau, Jean-Baptiste Lemaire et Camille, chacun à sa manière, m’ont montré que la beauté peut se cacher dans les endroits les plus inattendus et que l’âme humaine, même la plus dégradée, recèle encore une étincelle de grandeur. Ils m’ont appris à regarder au-delà des apparences, à écouter les voix silencieuses et à trouver la vérité dans les détails les plus insignifiants.

Aujourd’hui, alors que je m’apprête à refermer mon carnet de notes et à quitter ce lieu fascinant et terrifiant, je sais que je ne l’oublierai jamais. La Cour des Miracles restera gravée dans ma mémoire comme un tableau vivant, un roman inachevé, une source d’inspiration inépuisable. Et je continuerai, tant que j’aurai la force de tenir une plume, à raconter les histoires de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu, souffert et aimé dans l’ombre de la capitale, à la lisière du bien et du mal, dans un monde à part où les miracles, parfois, se produisent encore.