Paris, fumante et grandiose, s’étendait sous le ciel plombé de l’hiver 1830. Ses boulevards, illuminés par les becs de gaz vacillants, bruissaient de l’agitation incessante d’une ville en pleine mutation. Mais au-delà de l’éclat bourgeois, nichée dans les entrailles sombres et labyrinthiques de la capitale, se cachait un monde à part, un royaume de ténèbres et de désespoir que l’on murmurait à voix basse : la Cour des Miracles. Un nom qui évoquait autant la répulsion que la fascination, un lieu où la misère se transformait en art, la survie en spectacle, et la mort en une simple formalité.

C’est là, dans ce cloaque d’humanité déchue, que se jouait une tragédie quotidienne, une mascarade sordide où les infirmes feints, les mendiants estropiés et les voleurs à la tire rivalisaient d’ingéniosité pour arracher quelques sous au passant crédule. Un univers grouillant, puant, et pourtant étrangement vivant, qui inspirait à la fois l’effroi et une curiosité malsaine, et que certains, artistes et écrivains en tête, s’aventuraient à explorer, cherchant dans ses recoins obscurs une vérité plus authentique, une beauté crue et dérangeante.

Le Repaire des Gueusards : Un Théâtre de la Misère

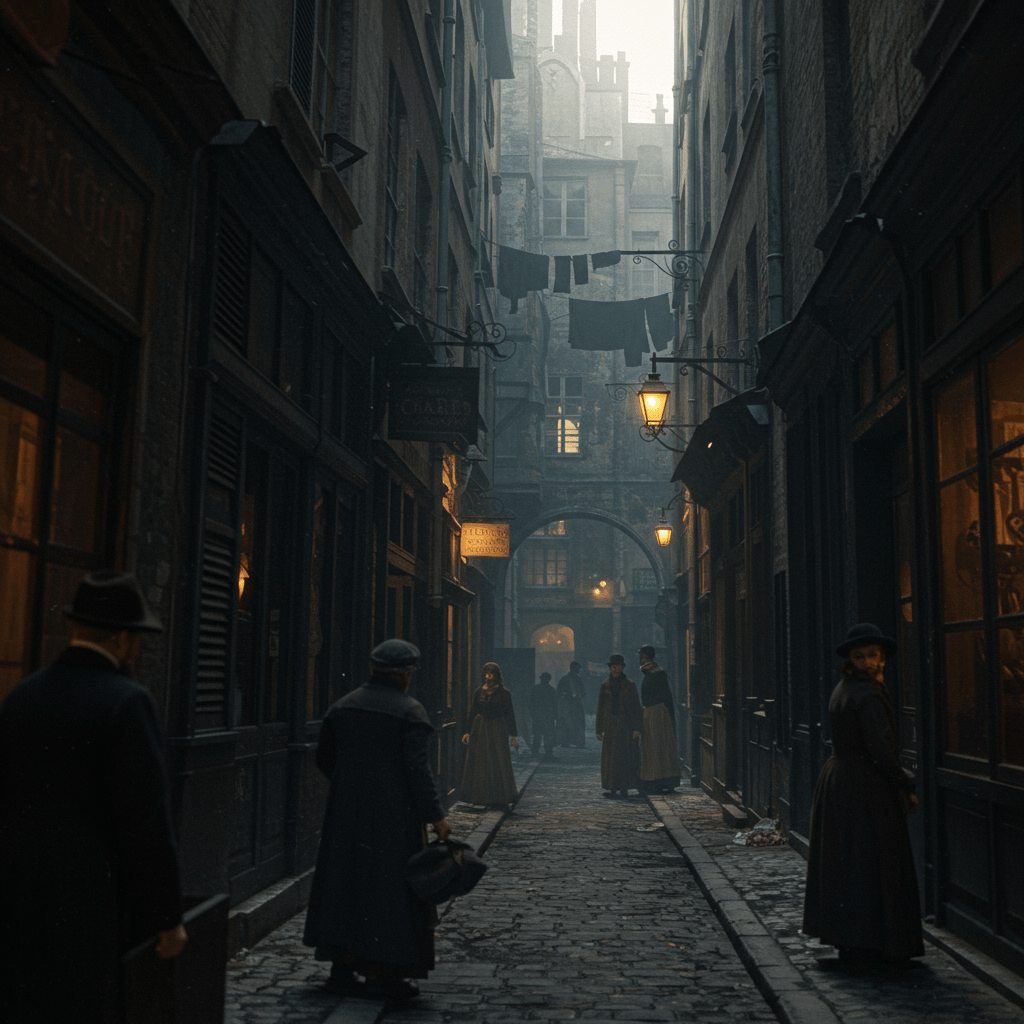

Imaginez, cher lecteur, un dédale de ruelles étroites et sinueuses, où les maisons délabrées se penchent les unes vers les autres, menaçant de s’écrouler à chaque instant. Le pavé, irrégulier et jonché d’immondices, disparaît sous une couche de boue épaisse et fétide. L’air, saturé d’odeurs nauséabondes, vous prend à la gorge : un mélange suffocant de fumée de charbon, d’urine, d’excréments et de corps mal lavés. C’est dans cet environnement hostile que les habitants de la Cour des Miracles luttaient pour leur survie.

Au centre de ce labyrinthe urbain, se trouvait la place principale, un espace vague et désolé où se tenaient les « cours », ces sortes de tribunaux improvisés où les chefs de bande réglaient les conflits et distribuaient la justice, souvent expéditive et brutale. J’ai moi-même, sous le couvert de l’anonymat, assisté à l’une de ces scènes. Un jeune homme, accusé d’avoir volé une bourse à un membre de la communauté, était traîné devant le « roi » de la Cour, un individu massif et patibulaire, au visage balafré et au regard impitoyable. Le verdict fut sans appel : cinquante coups de fouet et l’expulsion de la Cour. Le supplice fut exécuté sur-le-champ, sous les hurlements de douleur du condamné et les rires sadiques de la foule.

Mais la Cour des Miracles n’était pas seulement un lieu de violence et de misère. C’était aussi un théâtre permanent, où chacun jouait un rôle, où la réalité se mêlait à la fiction, où la souffrance se transformait en spectacle. Les mendiants, véritables artistes de la simulation, rivalisaient d’ingéniosité pour attendrir le cœur des passants. Les uns se contorsionnaient en grimaces grotesques, feignant des infirmités imaginaires. Les autres chantaient des complaintes déchirantes, racontant des histoires inventées de toutes pièces, destinées à susciter la pitié et la générosité. Et lorsque le soir tombait, les tavernes de la Cour s’animaient de chants, de danses et de rires, une façon d’oublier, le temps d’une nuit, la dureté de leur existence.

Victor Hugo et le Romantisme Noir : Une Vision Magnifiée

Parmi ceux qui furent fascinés par la Cour des Miracles, il faut mentionner Victor Hugo, le grand poète et romancier. Dans Notre-Dame de Paris, il en a fait une description saisissante, la transformant en un lieu mythique, un symbole de la marginalité et de la rébellion. Il a peuplé ce monde souterrain de personnages hauts en couleur, comme le roi Clopin Trouillefou, un chef de bande charismatique et impitoyable, ou la belle et mystérieuse Esméralda, une bohémienne au cœur pur, victime de la cruauté du monde. Hugo a su capter l’atmosphère particulière de la Cour, son mélange de violence et de poésie, de désespoir et d’espoir, et en faire un élément essentiel de son roman.

« Voyez, mes amis, cette Cour des Miracles ! » s’exclame Clopin Trouillefou, dans l’œuvre d’Hugo, s’adressant à ses compagnons. « Ici, nous sommes les maîtres ! Ici, nous vivons libres et sauvages, loin des lois et des conventions du monde bourgeois. Ici, la misère est notre richesse, la laideur notre beauté, et la mort notre compagne fidèle. » Ces mots, bien qu’écrits par un romancier, reflétaient une certaine vérité sur la Cour des Miracles. C’était un lieu où les valeurs étaient inversées, où ce qui était considéré comme honteux et répugnant dans la société bien-pensante était valorisé et célébré.

L’influence d’Hugo sur la perception de la Cour des Miracles fut immense. Il a contribué à la populariser, à la rendre plus accessible au grand public, mais aussi à la magnifier, à la transformer en un lieu romantique et pittoresque. Bien sûr, sa vision était en partie idéalisée, voire fantasmée. La réalité de la Cour était sans doute plus crue et plus sordide. Mais il est indéniable qu’il a su saisir quelque chose d’essentiel de son âme, son esprit de rébellion et de résistance, sa capacité à transformer la misère en une forme d’art.

Les Artistes et la Quête de l’Authenticité : Un Regard Ambivalent

Victor Hugo n’était pas le seul artiste attiré par la Cour des Miracles. D’autres peintres, graveurs et écrivains ont exploré ce monde marginal, cherchant dans ses recoins sombres une inspiration nouvelle, une vérité plus authentique. Certains, comme Gustave Doré, ont réalisé des gravures saisissantes, représentant les scènes de la vie quotidienne dans la Cour avec un réalisme cru et sans complaisance. D’autres, comme Eugène Sue, dans Les Mystères de Paris, ont décrit les habitants de la Cour comme des êtres monstrueux et dégénérés, victimes de leur propre vice et de leur propre misère.

Le regard des artistes sur la Cour des Miracles était donc ambivalent. Ils étaient à la fois fascinés et repoussés par ce qu’ils voyaient. Ils admiraient la force et la résilience des habitants de la Cour, leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Mais ils étaient aussi horrifiés par leur violence, leur cruauté et leur absence de moralité. Cette ambivalence se reflète dans leurs œuvres, qui sont souvent à la fois belles et laides, poétiques et sordides.

Un jour, lors d’une conversation avec un peintre qui avait passé plusieurs semaines à la Cour des Miracles, je lui demandai : « Qu’est-ce qui vous attire tant dans ce lieu ? » Il me répondit : « C’est la vérité, monsieur. La vérité nue et crue. Ici, les gens ne se cachent pas derrière des masques. Ils sont ce qu’ils sont, des êtres humains à l’état brut, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs vices et leurs vertus. Et c’est cela qui m’intéresse, c’est cela que je cherche à capturer dans mes tableaux. »

La Disparition d’un Monde : La Modernisation et l’Oubli

La Cour des Miracles, telle que nous la connaissons à travers les œuvres de Hugo et des autres artistes, n’existe plus aujourd’hui. Au cours du XIXe siècle, les transformations urbaines de Paris, menées par le baron Haussmann, ont entraîné la destruction progressive de ce quartier insalubre et dangereux. Les ruelles étroites et sinueuses ont été remplacées par de larges avenues et des immeubles bourgeois. Les habitants de la Cour ont été chassés, dispersés dans d’autres quartiers de la ville, ou contraints de quitter Paris.

La Cour des Miracles est devenue un souvenir, un mythe, une légende. Elle continue de vivre dans les romans, les tableaux et les gravures qui l’ont immortalisée. Mais elle a disparu de la réalité, remplacée par un Paris plus propre, plus ordonné, mais aussi plus uniforme et moins pittoresque. La modernisation a eu raison de ce monde marginal et fascinant, le reléguant au rang d’une simple curiosité historique.

Et pourtant, en déambulant dans les rues de Paris, il m’arrive encore, parfois, d’imaginer la Cour des Miracles, cachée derrière les façades austères des immeubles haussmanniens. J’entends les échos des chants et des rires, les cris des mendiants et les jurons des voleurs. Je vois les silhouettes sombres et menaçantes qui se faufilent dans les ruelles obscures. Et je me dis que, malgré sa disparition physique, la Cour des Miracles continue d’exister, quelque part, dans les profondeurs de l’âme parisienne, comme un symbole de la misère, de la rébellion et de la beauté cachée.