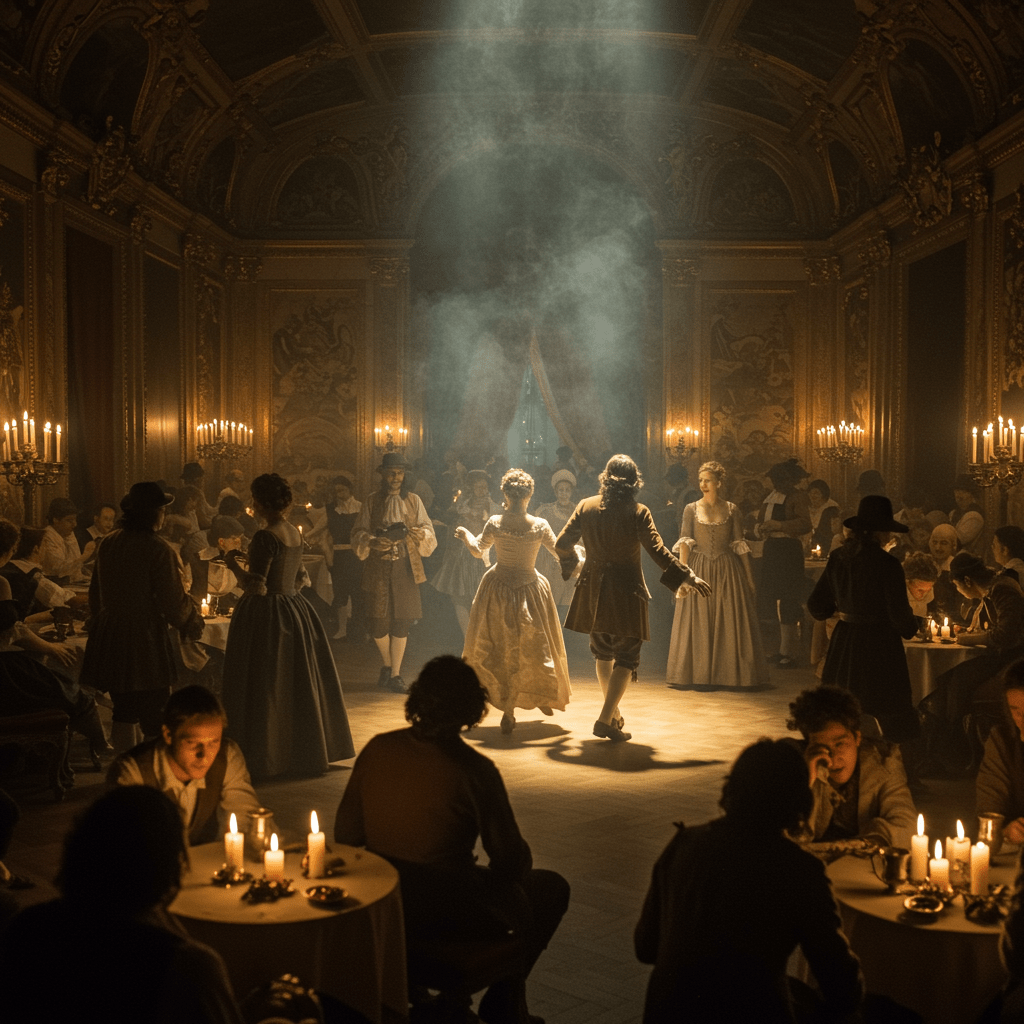

Paris, 1788. Un vent glacial soufflait sur les pavés, balayant les feuilles mortes et les murmures inquiets d’une ville à la croisée des chemins. La capitale, cœur palpitant du royaume, vibrait d’une tension palpable, un mélange de faste royal et de grondements sourds annonciateurs d’une tempête prochaine. Les lumières vacillantes des réverbères éclairaient à peine les ruelles obscures, où se nouaient des complots et se chuchotaient des mots révolutionnaires, tandis que dans les salons dorés, la cour de Louis XVI poursuivait sa valse aveugle, inconsciente du danger qui se profilait à l’horizon.

L’ombre de la révolution planait déjà, pesante et menaçante, sur le faste de Versailles. Les murmures de révolte, autrefois confinés aux bas-fonds, montaient en crescendo, emplissant les cafés, les tavernes, les ateliers, un chant de colère qui résonnait dans les cœurs des plus humbles comme dans ceux des intellectuels éclairés. Le roi, bien intentionné mais mal conseillé, restait sourd à ces appels au changement, enfermé dans son monde de privilèges et d’illusions.

La réforme de la Lieutenance Générale de Police

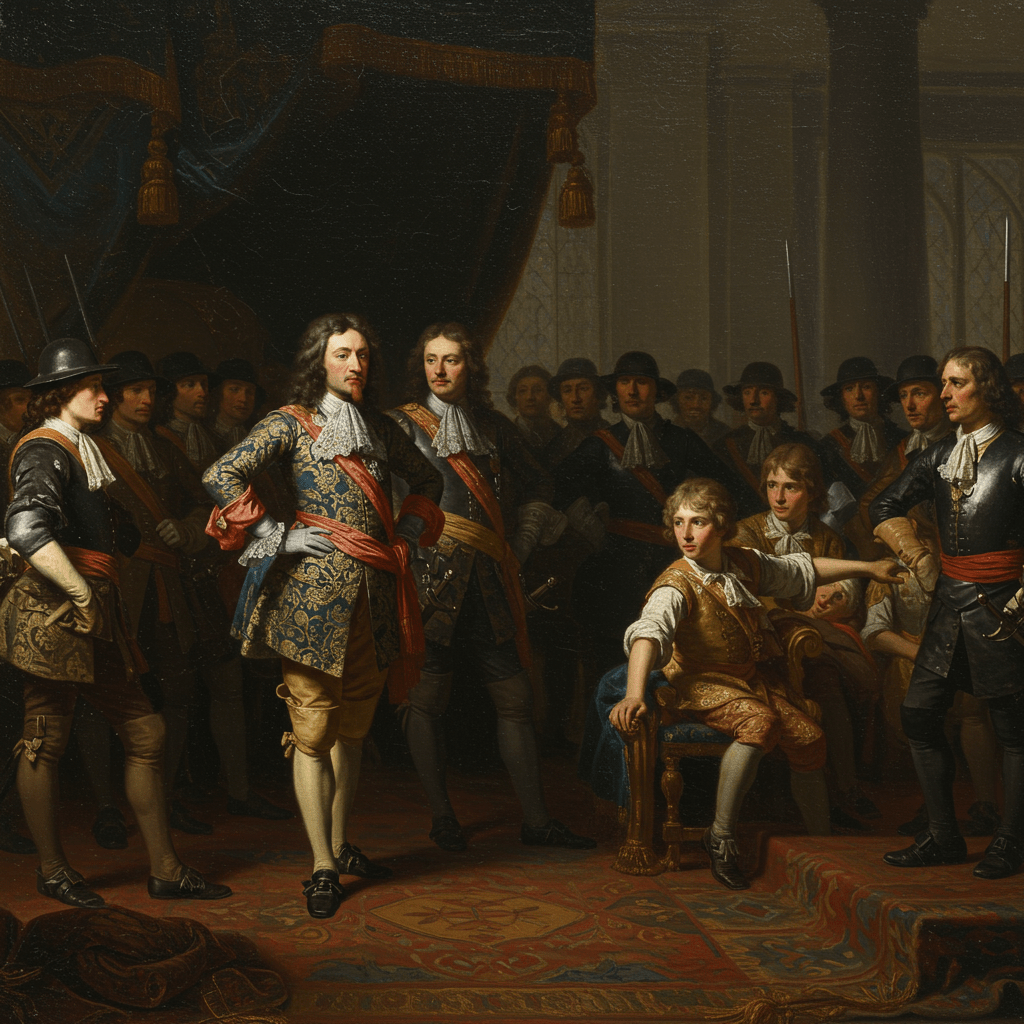

Face à cette menace grandissante, Louis XVI, poussé par certains de ses ministres plus avisés, entreprit une réforme ambitieuse de la Lieutenance Générale de Police, l’institution chargée du maintien de l’ordre à Paris et dans ses environs. La tâche était immense, titanesque même. La police royale, jusque-là, était un assemblage disparate de bureaux et de fonctionnaires, souvent corrompus et inefficaces. Les informations étaient mal relayées, les réseaux d’espionnage défaillants, la répression des troubles souvent brutale et maladroite. Le nouveau lieutenant général de police, nommé à cette fonction cruciale, hérita d’un système pourri jusqu’à la moelle.

La réforme visait à moderniser la police, à la rendre plus efficace et mieux organisée. De nouveaux bureaux furent créés, des agents supplémentaires recrutés, et des efforts furent entrepris pour améliorer la communication et la coordination entre les différentes branches de la police. Des instructions précises furent données pour lutter contre la propagation des idées révolutionnaires, pour identifier et surveiller les individus suspects, et pour réprimer avec fermeté les manifestations et les émeutes. Le défi était colossal, une course contre la montre pour tenter de juguler un mouvement populaire de plus en plus puissant et déterminé.

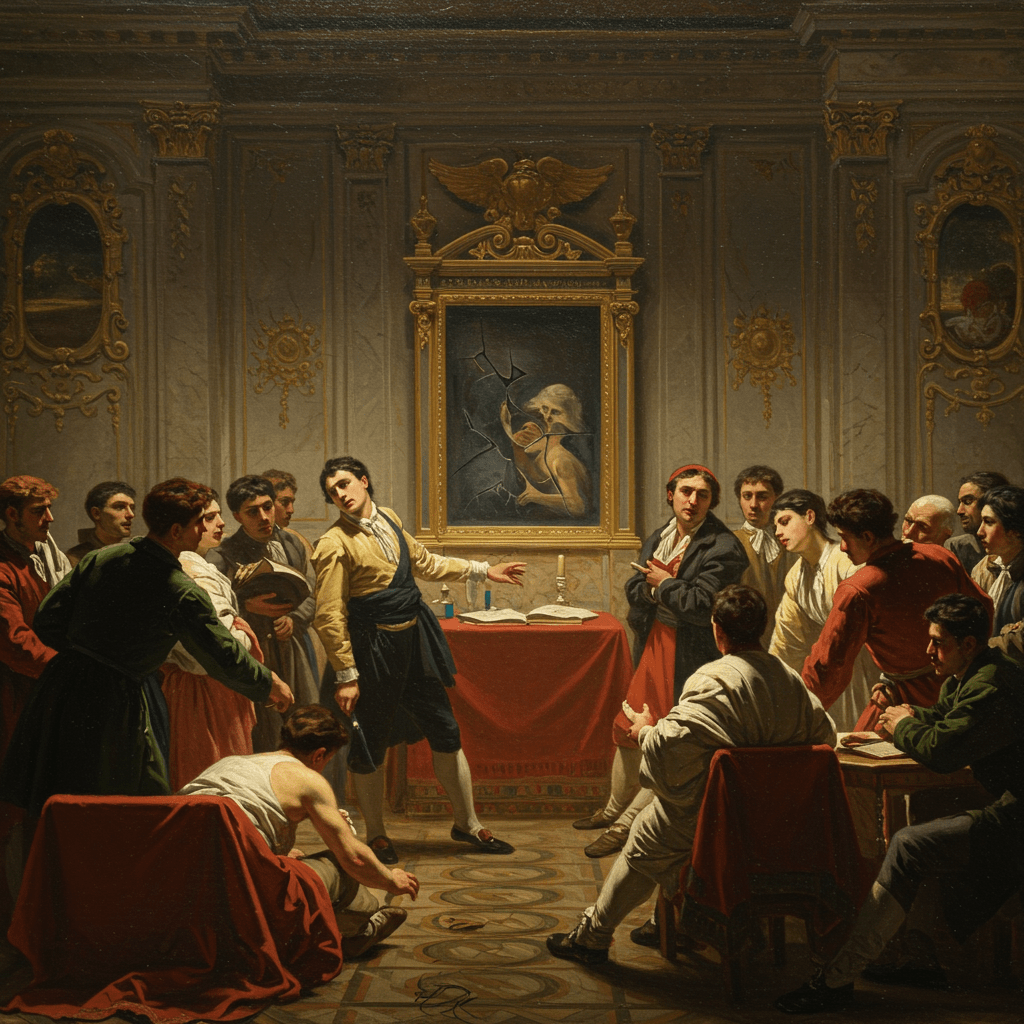

Les agents secrets et le réseau d’espionnage

Dans l’ombre de la cité lumière, un réseau secret d’agents, recrutés parmi les plus habiles et les plus discrets, œuvrait sans relâche pour déjouer les complots révolutionnaires. Ces hommes, souvent issus des milieux populaires, connaissaient les recoins les plus sombres de la ville, les lieux de rendez-vous secrets des conspirateurs, les taverns où se tramaient les intrigues. Ils étaient les yeux et les oreilles de la couronne, se faufilant dans les foules, écoutant les conversations, relevant les indices, et transmettant leurs informations au lieutenant général de police.

Leur travail était périlleux et exigeant, car ils risquaient leur vie à chaque instant. Les révolutionnaires étaient vigilants, leurs réseaux d’espionnage étaient eux aussi bien organisés, et la moindre erreur pouvait avoir des conséquences fatales. Les agents secrets, véritables héros anonymes de l’ombre, jouaient un rôle essentiel dans la lutte contre la menace révolutionnaire, leur travail discret et efficace constituant un rempart fragile face à la tempête qui se préparait.

La répression et la censure

Parallèlement aux efforts de surveillance et d’espionnage, la police royale multiplia les mesures de répression contre les mouvements révolutionnaires. Les rassemblements publics étaient interdits, les journaux et les brochures jugés subversifs étaient saisis et leurs auteurs arrêtés. La censure était omniprésente, étouffant toute expression qui pouvait être interprétée comme une menace pour l’ordre établi.

Cette répression, bien que parfois efficace, se révéla souvent contre-productive. Au lieu d’éteindre la flamme de la révolution, elle ne fit que la raviver, attirant l’attention sur les maux de la société et alimentant le ressentiment populaire. Les arrestations arbitraires, les procès iniques et les emprisonnements sans jugement contribuèrent à radicaliser les révolutionnaires et à renforcer leur détermination.

L’échec de la prévention et l’avènement de la Révolution

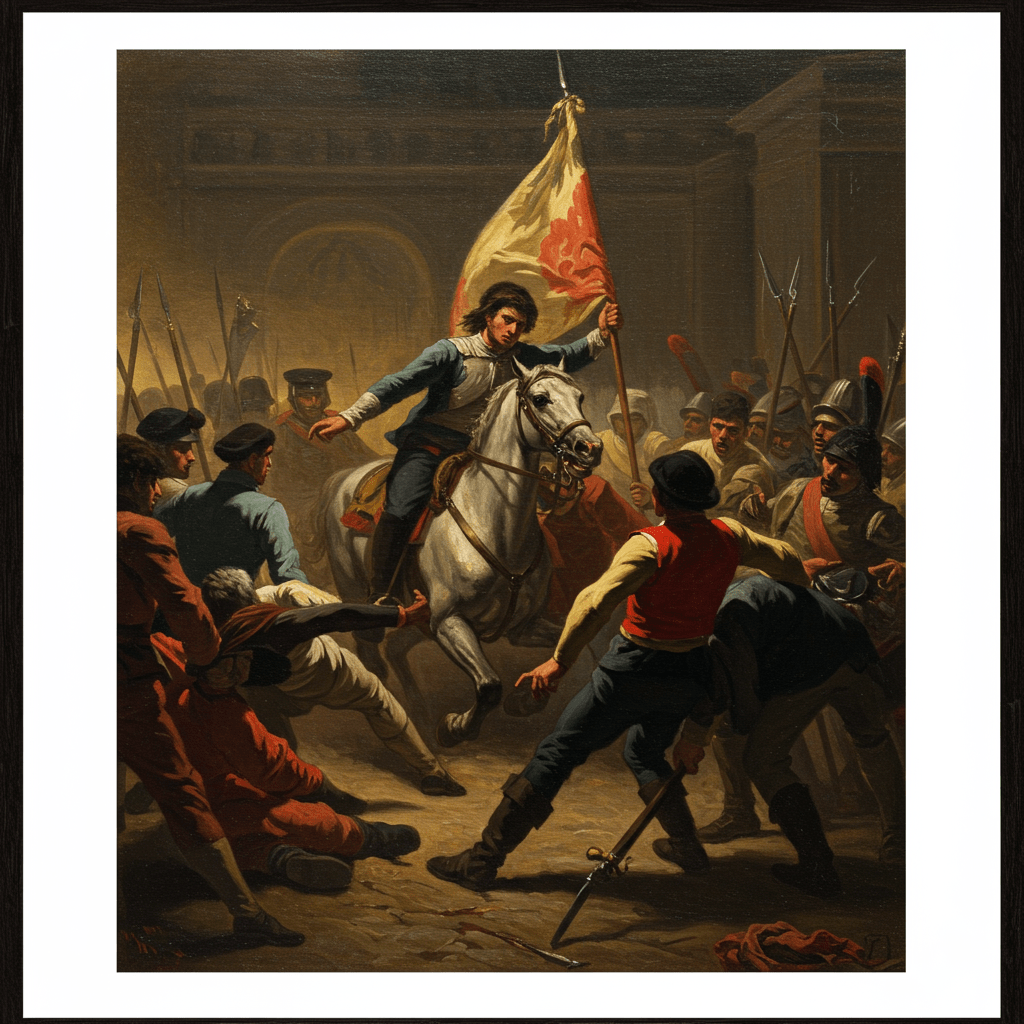

Malgré les efforts déployés par la police royale, la machine révolutionnaire, une fois lancée, était impossible à arrêter. Les réformes de la police, bien que pertinentes, arrivèrent trop tard et se révélèrent insuffisantes pour endiguer le flot montant de la révolte. Le sentiment d’injustice, la crise économique, et la soif de changement étaient trop puissants. Les tentatives de surveillance et de répression ne firent qu’accroître le mécontentement populaire.

Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille marqua le point de non-retour. La révolution française était en marche, balayant avec elle les vestiges de l’ancien régime et changeant à jamais le cours de l’histoire. La réforme de la police, une tentative désespérée pour préserver l’ordre établi, se solda par un échec cuisant, un échec qui scella le crépuscule de la monarchie française.