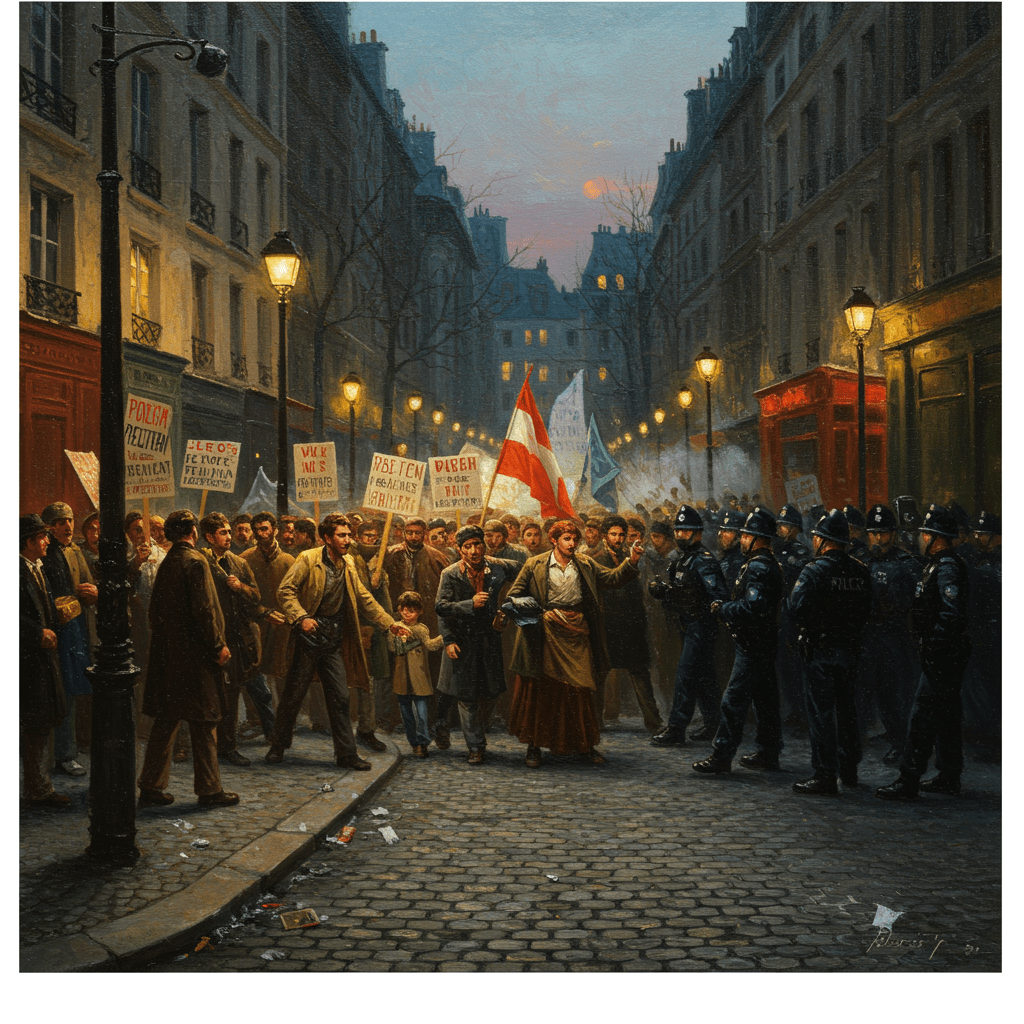

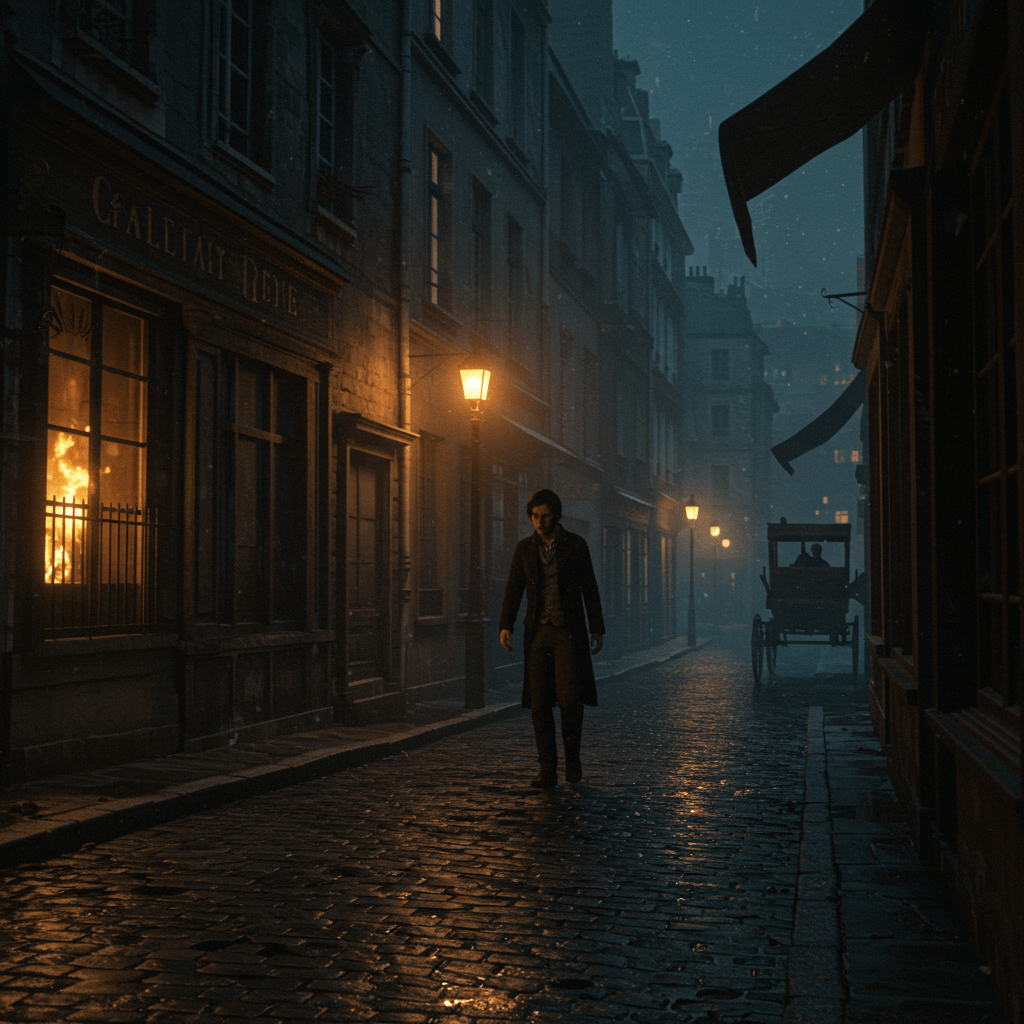

Paris, 1788. Une brume épaisse, lourde de secrets et de craintes, enveloppait la ville. Les ruelles tortueuses, les cours obscures, abritaient des murmures révolutionnaires, des conspirations chuchotées à la lueur vacillante des bougies. L’ombre de la Bastille, symbole de la puissance royale et de la répression, planait sur chaque pas. Le peuple, las des injustices et des privilèges de la noblesse, commençait à gronder, un gronder sourd qui promettait une tempête.

La misère était palpable, une blessure béante sur le visage de la capitale. Les gueux, affamés et désespérés, se pressaient aux portes des boulangeries, tandis que les riches, insouciants, se prélassaient dans leurs salons dorés. Cet écart abyssal, cette fracture sociale, nourrissait le ressentiment et attisait la flamme de la révolte. Et pour maintenir l’ordre, pour étouffer les premiers feux de la révolution, le roi disposait d’une force implacable : la police de l’Ancien Régime.

Les Lieutenants du Roi: Les Maîtres de la Peur

La police royale, un réseau tentaculaire et omniprésent, était composée de multiples corps. Les lieutenants généraux de police, véritables potentats dans leur quartier, dirigeaient des compagnies de sergents, de gardes et d’espions, des hommes souvent issus des milieux les plus humbles, recrutés pour leur brutalité et leur discrétion. Ils surveillaient la population avec une méfiance constante, traquant les moindres signes de dissidence. Leur pouvoir était quasiment absolu, leurs méthodes expéditives et impitoyables. Ils avaient le droit d’arrêter, d’emprisonner sans procès, de torturer, sous le prétexte de maintenir la paix et le bon ordre.

Leur présence était omniprésente, une menace silencieuse qui pesait sur le quotidien des Parisiens. Des informateurs, souvent des individus méprisés et marginaux, sillonnaient les rues, rapportant les conversations, les rassemblements, les paroles indiscrètes. La peur était leur arme la plus efficace, une épée invisible qui paralysait les esprits et stiflait toute velléité de rébellion. Même les murmures les plus discrets étaient susceptibles d’être rapportés, même les critiques les plus anodines pouvaient attirer les foudres de la police royale.

Les Prisons de l’Ancien Régime: Les Gouffres de l’Oubli

Les prisons de l’Ancien Régime étaient des lieux d’horreur, des gouffres d’ombre où la justice se réduisait à un simulacre. La Bastille, la prison la plus célèbre et la plus redoutée, était un symbole de la tyrannie royale. Ses murs épais, ses cachots sombres et humides, étaient les témoins silencieux des souffrances endurées par les prisonniers politiques, les opposants au régime, les victimes de la vengeance royale.

Mais la Bastille n’était qu’une parmi tant d’autres. Partout à Paris, des prisons, souvent insalubres et surpeuplées, accueillaient les personnes arrêtées par la police. Les conditions de détention étaient épouvantables : promiscuité, manque d’hygiène, nourriture avariée, maladies. La torture, pratiquée systématiquement, était utilisée pour arracher des aveux ou pour punir les opposants au régime. Dans ces lieux d’enfermement, la dignité humaine était foulée aux pieds, l’espoir réduit à néant.

Le Contrôle des Idées: La Censure et la Surveillance

Le contrôle de l’information était un aspect crucial de la répression policière. La censure, omniprésente, musellait la presse et limitait la diffusion des idées nouvelles. Les livres, les pamphlets, les journaux, étaient soumis à une surveillance rigoureuse. Tout texte jugé subversif, critique envers le régime ou la monarchie, était confisqué, et son auteur risquait l’arrestation et l’emprisonnement.

La police disposait d’un vaste réseau d’informateurs et d’espions, infiltrés dans tous les milieux sociaux. Ils surveillaient les salons littéraires, les cafés, les réunions secrètes, rapportant le moindre signe de dissidence. Le moindre mot critique envers le pouvoir pouvait entraîner des conséquences désastreuses. La peur de la dénonciation, omniprésente, stiflait toute velléité de contestation.

Les Lettres de Cachet: L’Arbre de la Tyrannie

Parmi les instruments de répression les plus redoutables à la disposition de la police royale, il y avait les lettres de cachet. Ces lettres, signées par le roi, permettaient l’arrestation et l’emprisonnement arbitraire de quiconque, sans procès ni jugement. Elles étaient souvent utilisées pour éliminer les opposants politiques, pour punir les critiques, pour satisfaire les caprices des nobles ou des courtisans. Elles étaient l’arme ultime de la tyrannie, un symbole de l’arbitraire royal et de l’absence totale de droits pour les citoyens.

Les lettres de cachet étaient expédiées secrètement, sans préavis, plongeant leurs victimes dans un abîme de désespoir. Arraché à sa famille, à ses amis, à son travail, l’individu était jeté en prison, souvent pour des années, sans savoir pourquoi, ni pour combien de temps. Les lettres de cachet étaient la preuve tangible de l’absence de toute justice, de la toute-puissance royale et de la fragilité des libertés individuelles sous l’Ancien Régime.

Le crépuscule du XVIIIe siècle s’annonce. Les murmures de révolte, longtemps étouffés par la peur et la répression, se transforment en un cri puissant qui résonne à travers le pays. L’ombre de la Bastille, symbole de la puissance royale, commence à vaciller. La terreur qui régnait sur les rues de Paris, maintenue par la police royale, est sur le point d’être balayée par une vague révolutionnaire. Le prix de la liberté, payé par tant de souffrances et de sacrifices, est sur le point d’être réclamé.