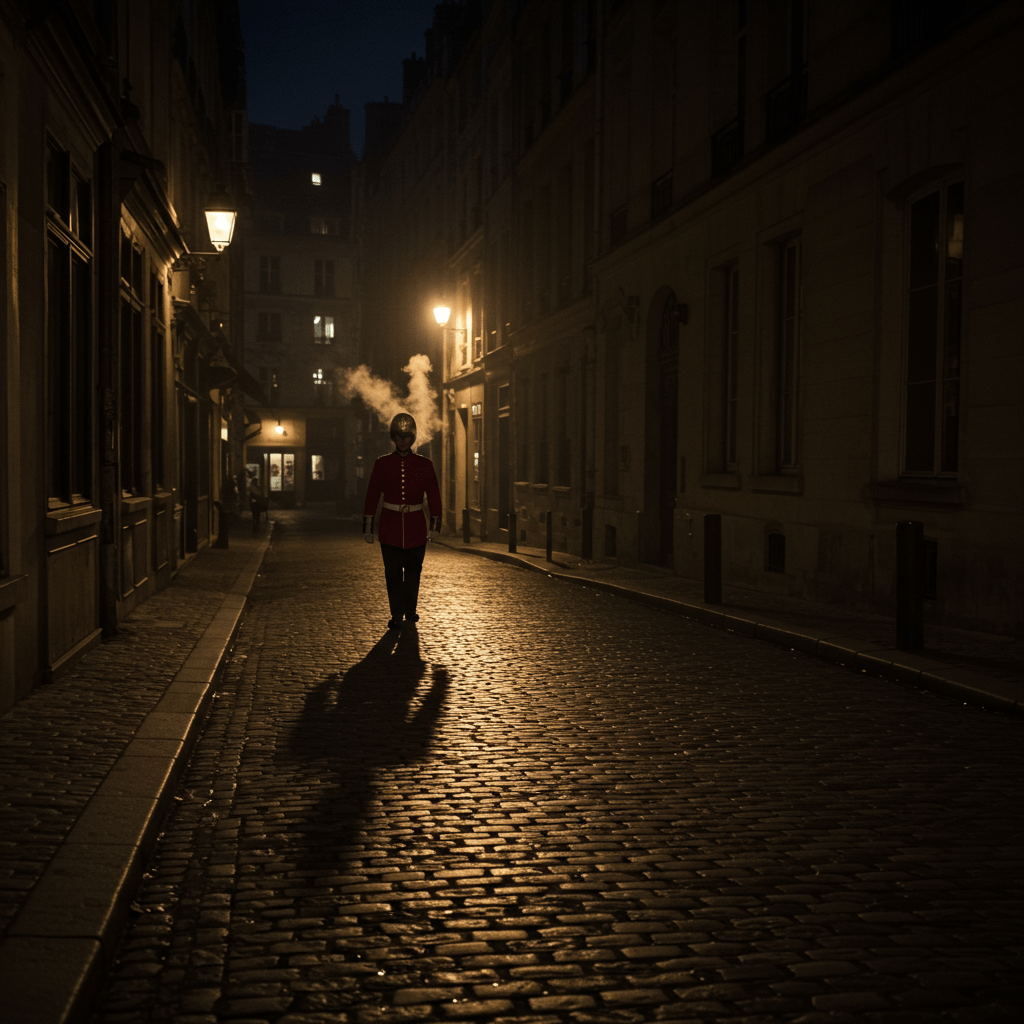

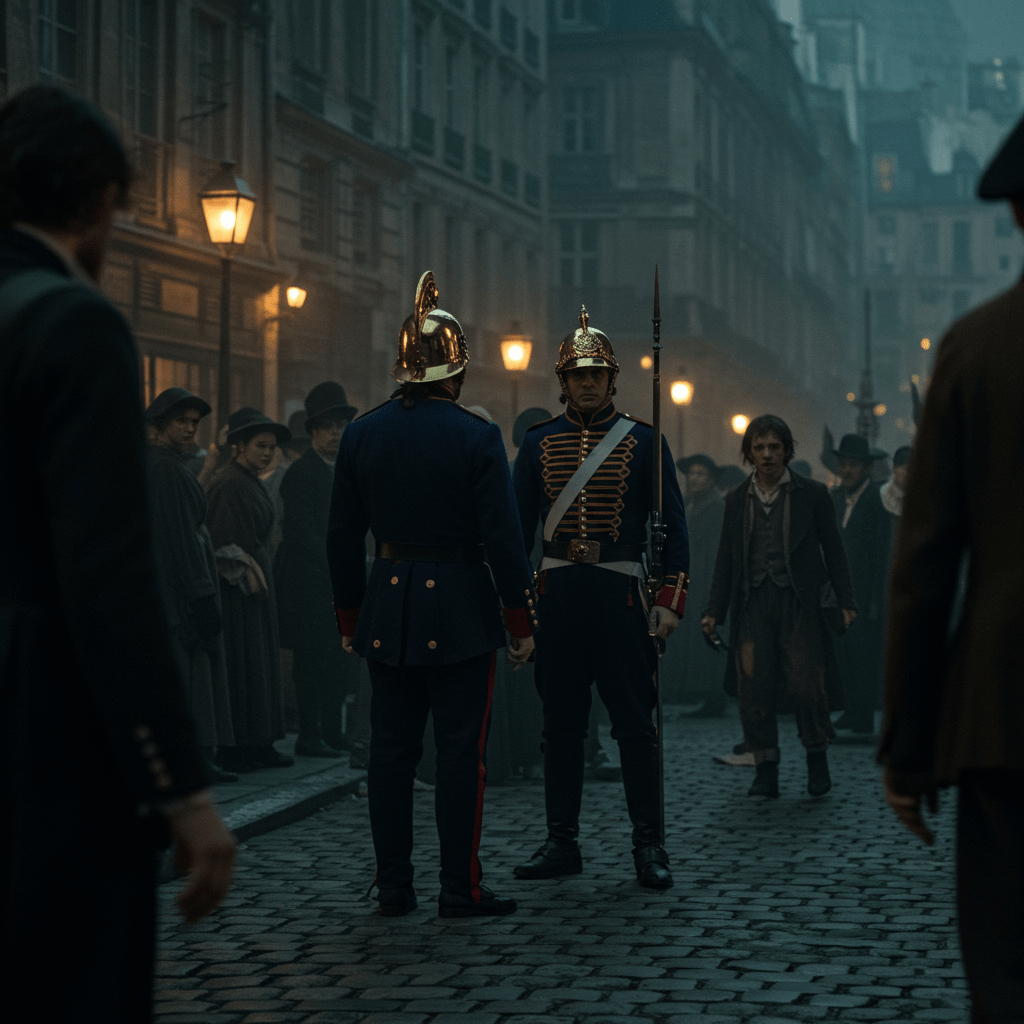

Paris, l’an de grâce 1822. Une nuit sans lune, aussi noire que l’encre dont je noircis ces pages, enveloppait la capitale d’un manteau de silence trompeur. Le pavé, froid et humide, reflétait faiblement les rares lumières des lanternes à huile, tremblotantes comme des âmes en peine. Dans les ruelles tortueuses du quartier Saint-Antoine, là où la misère côtoie la révolte, le Guet Royal, gardien fragile d’un ordre chancelant, se mouvait avec une prudence de chat. Les murmures de la conspiration, tel un serpent rampant, se faufilaient sous les portes closes, empoisonnant l’air de la suspicion.

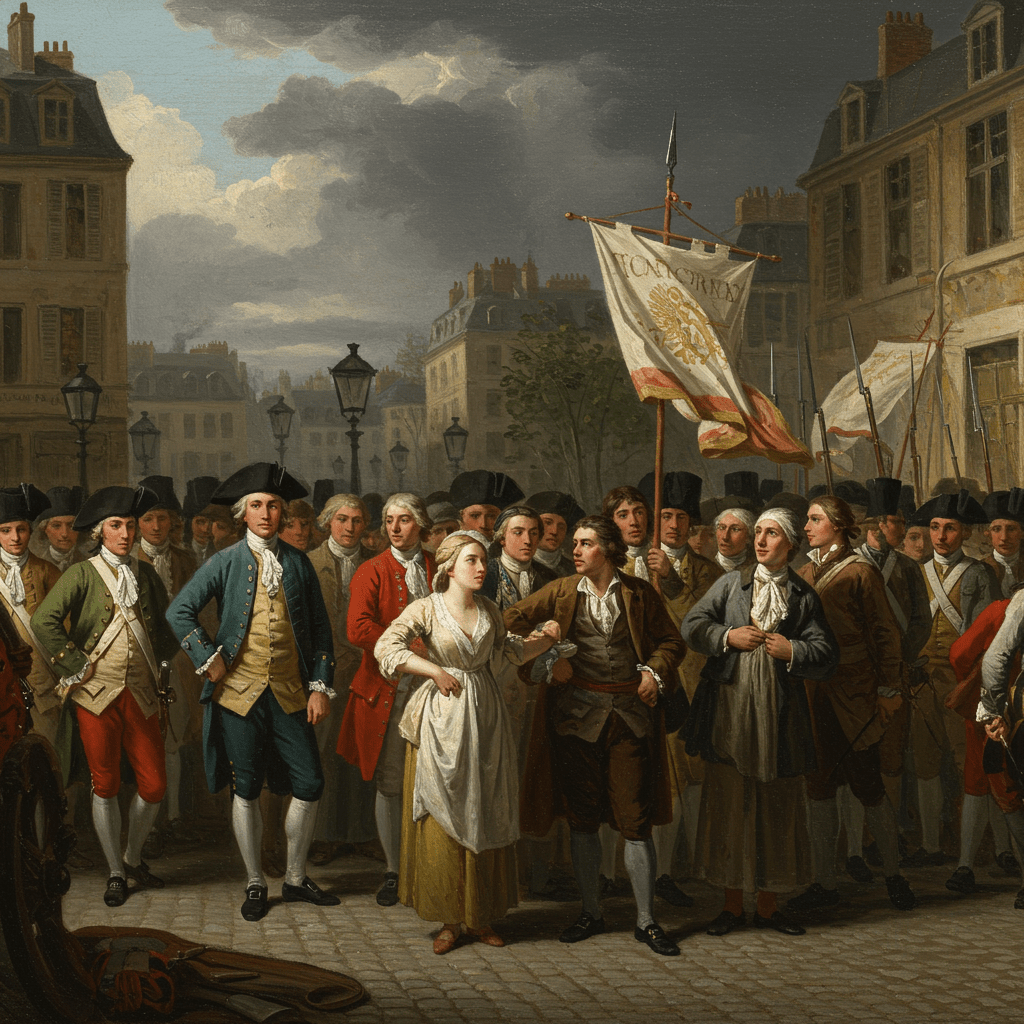

Car derrière la façade de la Restauration, sous le règne prudent, voire timoré, de Louis XVIII, bouillonnait un mécontentement sourd. Les anciens bonapartistes, les républicains farouches, les ouvriers affamés, tous nourrissaient des griefs contre un régime perçu comme une concession aux privilèges et à l’ancien monde. Et le Guet Royal, cette force de police mal aimée, était la première ligne de défense contre le chaos qui menaçait de submerger la ville lumière.

L’Ombre de l’Aigle

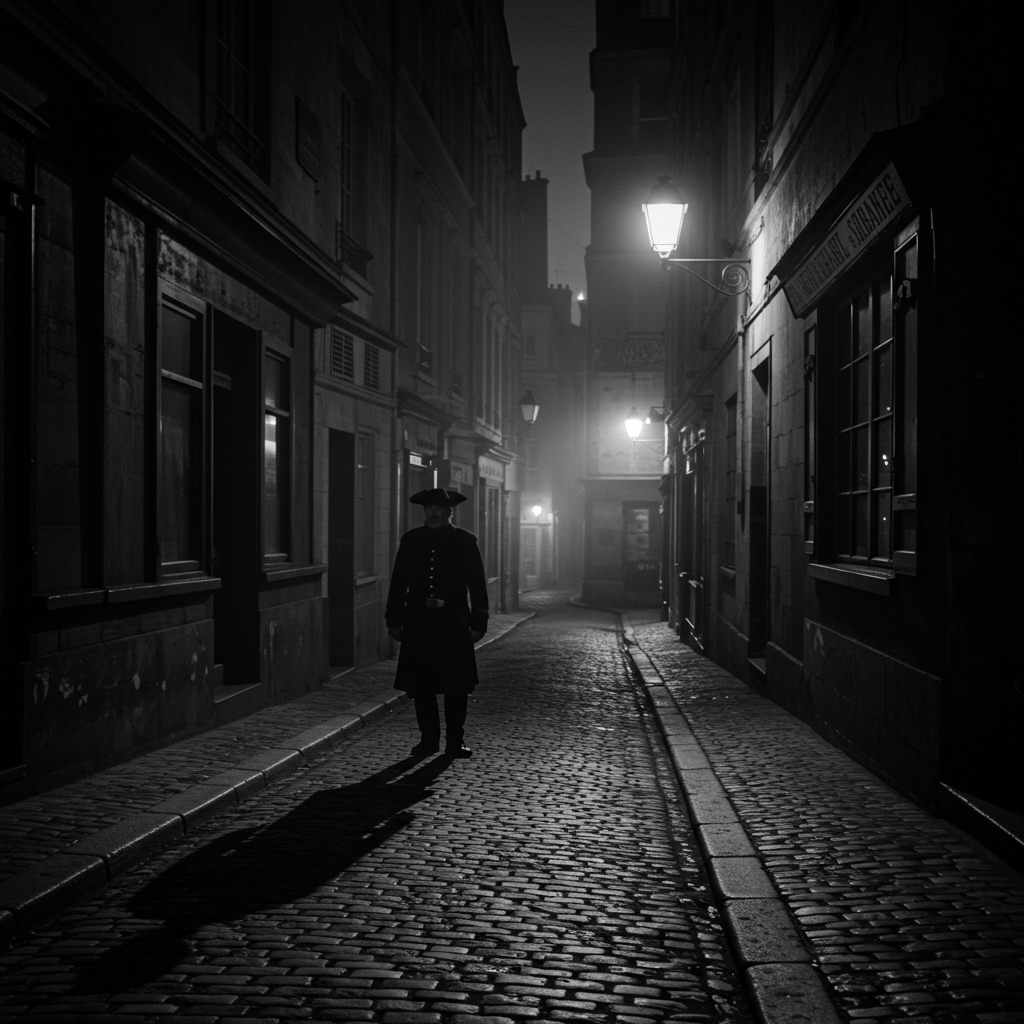

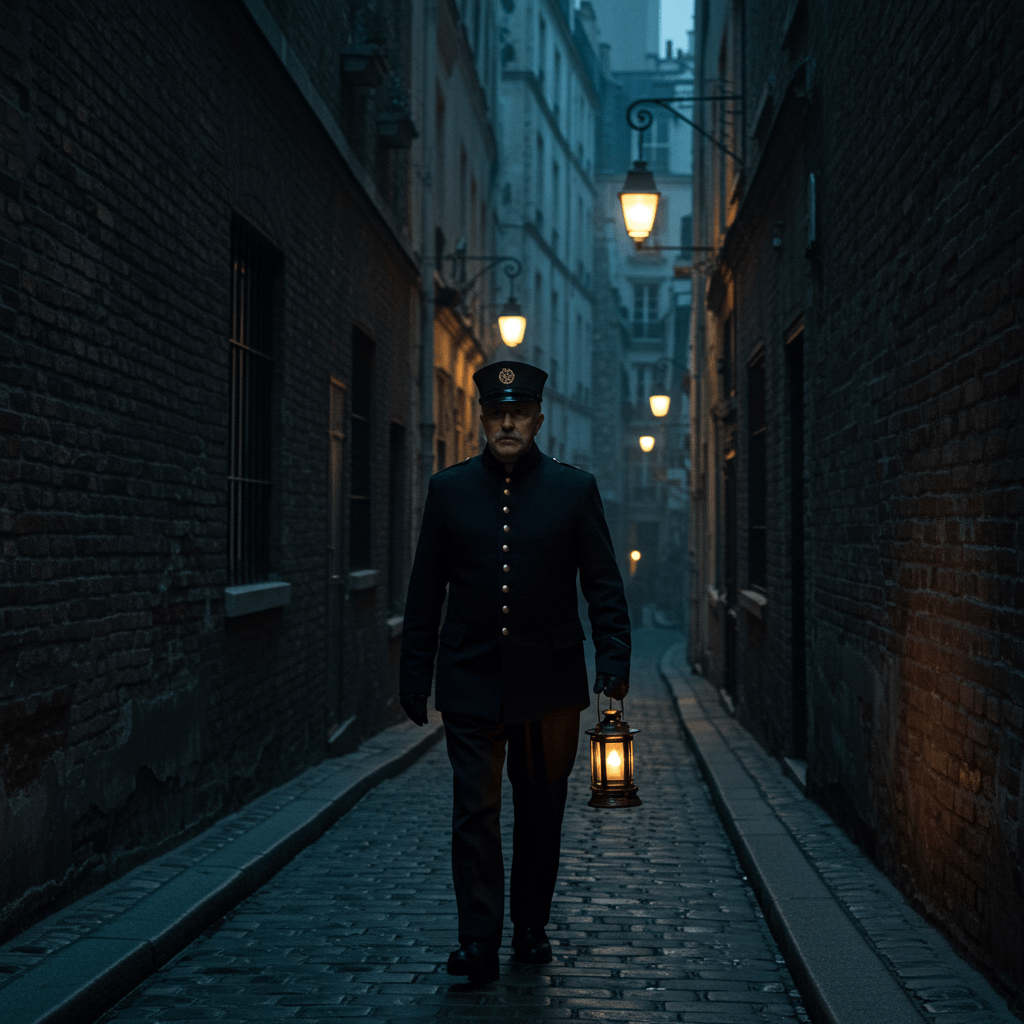

Le sergent-major Antoine Dubois, un homme massif aux favoris poivre et sel et au regard perçant, arpentait la rue Saint-Denis, son sabre cognant contre ses bottes. Il était un vétéran, un survivant des guerres napoléoniennes, ironiquement au service d’un roi qu’il avait combattu autrefois. Mais Dubois était avant tout un homme d’ordre, convaincu que la stabilité, même imparfaite, valait mieux que l’anarchie. Ce soir, il sentait la tension palpable, comme un orage qui gronde au loin.

« Dubois ! » Une voix sifflante le tira de ses pensées. C’était l’agent Moreau, un jeune homme maigrelet au visage pâle, posté à l’angle d’une ruelle. « Une rixe, rue de la Ferronnerie. Des cris, des insultes… et des chants révolutionnaires. »

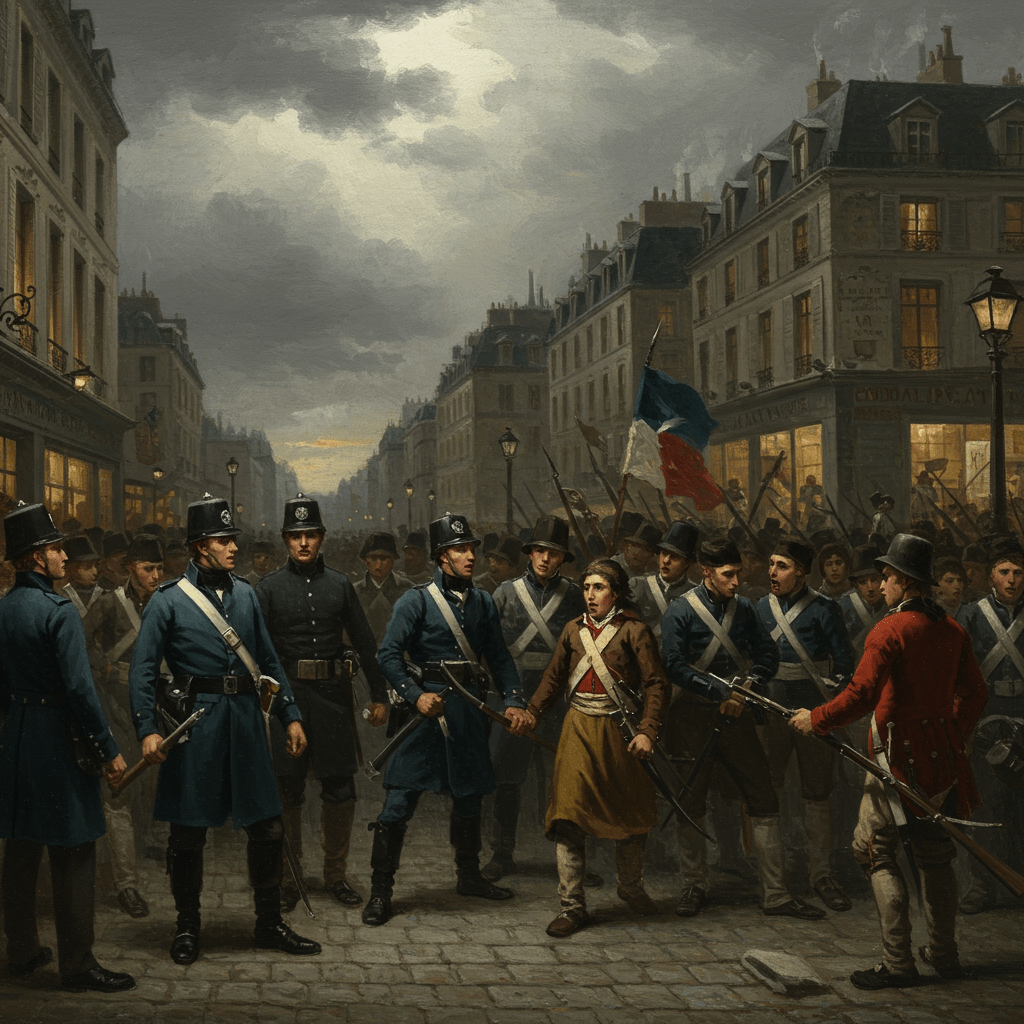

Dubois grogna. Des chants révolutionnaires… Encore ! Il suivit Moreau dans la ruelle sombre, le cœur lourd. Il savait que ces incidents, apparemment mineurs, étaient souvent le signe avant-coureur de quelque chose de plus grave. Lorsqu’ils arrivèrent sur les lieux, une dizaine d’hommes étaient rassemblés devant une taverne miteuse, le « Chat Noir ». Ils étaient pour la plupart des ouvriers, reconnaissables à leurs vêtements usés et à leurs mains calleuses. Leurs visages étaient rouges, leurs voix fortes et animées. Au milieu d’eux, un homme grand et maigre, les cheveux en bataille, haranguait la foule avec une éloquence passionnée.

« Assez de rois ! Assez de privilèges ! La France appartient au peuple, et le peuple doit se faire entendre ! » hurlait l’orateur. Sa voix résonnait dans la nuit comme un appel à la révolte.

Dubois s’avança, son sabre à la main. « Au nom de la loi, dispersez-vous ! » ordonna-t-il d’une voix tonnante. « Cette assemblée est illégale ! »

L’orateur se tourna vers lui, un sourire méprisant aux lèvres. « La loi ? La loi des bourgeois, des aristocrates, des profiteurs ! Nous ne reconnaissons pas votre loi ! »

La foule gronda. Dubois sentit la tension monter d’un cran. Il savait que la situation pouvait dégénérer en un instant. Il fit un signe à Moreau, qui dégaina son pistolet. Le bruit du mécanisme fit taire la foule. Un silence pesant s’installa.

« Je vous donne une dernière chance », dit Dubois, sa voix froide et ferme. « Dispersez-vous, ou je serai obligé d’utiliser la force. »

L’orateur hésita un instant, puis, avec un geste théâtral, il se recula. La foule, à contrecœur, commença à se disperser. Dubois laissa échapper un soupir de soulagement. Pour l’instant, il avait évité l’émeute. Mais il savait que ce n’était qu’un répit. La braise de la révolte continuait de couver sous la cendre.

Le Café des Idées Perdues

Quelques jours plus tard, Dubois se trouvait au Café des Idées Perdues, un établissement mal famé fréquenté par des agitateurs politiques de toutes sortes. Il était assis à une table discrète, observant les clients avec attention. Il était à la recherche d’informations sur une rumeur qui circulait depuis quelques temps : une conspiration visant à renverser le roi et à proclamer la République.

« Sergent-major Dubois, n’est-ce pas ? » Une voix rauque le fit sursauter. Un homme d’une cinquantaine d’années, le visage marqué par la vie et les yeux brillants d’intelligence, se tenait devant lui. Il portait un manteau usé et un chapeau enfoncé sur la tête. Dubois le reconnut : c’était Victor Hugo, un ancien bonapartiste connu pour ses opinions radicales.

« Hugo », répondit Dubois, d’un ton neutre. « Que me voulez-vous ? »

« Des informations », dit Hugo, en s’asseyant à la table. « Et peut-être, une forme d’alliance. »

Dubois haussa un sourcil. « Une alliance ? Entre un représentant de l’ordre et un révolutionnaire ? »

« Les temps sont étranges, sergent-major », répondit Hugo, avec un sourire énigmatique. « Et les ennemis de mes ennemis… peuvent devenir mes amis. »

Hugo expliqua qu’il avait des informations sur la conspiration. Il connaissait les noms des principaux conjurés, leurs plans, leurs objectifs. Mais il avait besoin de l’aide de Dubois pour les arrêter. Il affirmait que la République, dans les mains de ces hommes, deviendrait une tyrannie pire que la monarchie. Il plaidait pour une République modérée, éclairée, respectueuse des libertés individuelles.

Dubois écouta attentivement. Il ne faisait pas confiance à Hugo, mais il était intrigué. Il savait que la conspiration était réelle, et il était prêt à tout pour la déjouer. Il accepta de travailler avec Hugo, mais à ses conditions. Il voulait des preuves, des noms, des lieux. Et il voulait la garantie que Hugo ne chercherait pas à manipuler la situation à son avantage.

« Marché conclu », dit Hugo, en tendant la main à Dubois. « Mais souvenez-vous, sergent-major, le temps presse. La conspiration est sur le point d’éclater. »

La Trahison dans l’Ombre

Grâce aux informations fournies par Hugo, Dubois put identifier les principaux acteurs de la conspiration. Il s’agissait d’un groupe hétéroclite d’anciens officiers napoléoniens, de républicains fanatiques et d’ouvriers mécontents. Leur chef était un certain général Moreau (aucun lien de parenté avec l’agent Moreau), un homme ambitieux et impitoyable qui rêvait de prendre le pouvoir par la force.

Dubois mit en place une surveillance discrète des conspirés. Il découvrit qu’ils se réunissaient secrètement dans une maison isolée du quartier du Marais. Ils préparaient un coup d’état, prévu pour la nuit du 14 juillet, jour de la fête nationale.

Dubois informa ses supérieurs de la situation. Il leur demanda l’autorisation d’arrêter les conspirés avant qu’ils ne passent à l’action. Mais ses supérieurs hésitèrent. Ils craignaient que l’arrestation des conspirés ne provoque une émeute et ne déstabilise davantage le régime.

« Nous devons agir avec prudence », dit le préfet de police. « Nous ne pouvons pas nous permettre de provoquer un bain de sang. »

Dubois était furieux. Il savait que le temps jouait contre eux. Chaque jour qui passait augmentait le risque que la conspiration réussisse. Il décida d’agir seul, sans l’autorisation de ses supérieurs.

La nuit du 13 juillet, Dubois rassembla une poignée d’agents fidèles et se dirigea vers la maison du Marais. Il savait que c’était un pari risqué, mais il était prêt à tout pour sauver Paris du chaos. Alors qu’ils approchaient de la maison, ils furent soudainement pris sous le feu d’une embuscade. Des hommes armés, cachés derrière les arbres et les murs, ouvrirent le feu sur eux. Dubois et ses hommes ripostèrent, mais ils étaient en infériorité numérique. Une fusillade violente éclata dans la nuit.

Dubois comprit immédiatement qu’ils avaient été trahis. Quelqu’un avait informé les conspirés de leur arrivée. Mais qui ? Il ne pouvait faire confiance à personne. Soudain, il aperçut Hugo, caché derrière un arbre, un pistolet à la main. Hugo lui lança un regard méprisant, puis ouvrit le feu. Dubois tomba à terre, blessé. Il réalisa alors la vérité : Hugo l’avait manipulé depuis le début. Il avait utilisé Dubois pour éliminer ses rivaux, puis il s’était débarrassé de lui. Hugo était le véritable cerveau de la conspiration.

Le Triomphe de l’Ordre… ou Pas

Dubois, malgré sa blessure, parvint à se relever. Il se jeta sur Hugo et le désarma. Les deux hommes se battirent avec acharnement, se roulant dans la poussière et le sang. Finalement, Dubois réussit à maîtriser Hugo et à le ligoter. Il le livra à ses hommes, puis ordonna l’assaut de la maison. Les agents du Guet Royal, galvanisés par la colère et la détermination, enfoncèrent la porte et se lancèrent dans la bataille.

La fusillade dura plusieurs heures. Les conspirés se défendirent avec acharnement, mais ils étaient dépassés en nombre et en armement. À l’aube, la maison était silencieuse. Tous les conspirés avaient été tués ou capturés. Le coup d’état avait été déjoué.

Dubois, épuisé et blessé, se tenait devant la maison, contemplant le carnage. Il avait sauvé Paris, mais il avait payé un prix élevé. Il avait perdu des amis, il avait été trahi, et il avait découvert la face sombre de la politique. Mais il était fier de son travail. Il avait fait son devoir, et il avait protégé l’ordre contre le chaos.

Cependant, l’histoire ne s’arrête jamais vraiment. Les jours qui suivirent, le régime royal, soulagé d’avoir échappé au pire, s’empressa d’étouffer l’affaire. Le rôle d’Hugo fut minimisé, les motivations des conspirés furent déformées, et Dubois, considéré comme un élément perturbateur, fut discrètement écarté du Guet Royal. On lui offrit une pension confortable, mais on lui demanda de se faire oublier. La vérité, comme souvent, fut sacrifiée sur l’autel de la raison d’État. Et Dubois, l’homme qui avait sauvé Paris, sombra dans l’oubli, sous le manteau de l’obscurité.