Paris, 1848. La ville frémit. Non pas seulement sous le poids des pavés disjoints et des barricades improvisées, mais d’une tension palpable, d’une expectative électrique qui rendait chaque ombre plus menaçante, chaque chuchotement plus sinistre. Et au milieu de ce chaos, une musique étrange, omniprésente, scandait les nuits: la musique du guet. Les cors d’appel, rauques et impérieux, perçaient le brouhaha des faubourgs, annonçant l’heure, signalant un incendie, ou, plus insidieusement, semant la peur dans les cœurs des révolutionnaires en herbe. Cette mélopée nocturne, à la fois rassurante et inquiétante, était le pouls de la ville, le baromètre de l’ordre, ou plutôt, de l’illusion de l’ordre.

Les nuits, surtout, étaient chargées d’une atmosphère particulière. L’odeur de la poudre et de la sueur se mêlait à celle plus subtile du jasmin qui grimpait le long des murs des hôtels particuliers. Les fenêtres illuminées laissaient filtrer des bribes de conversations feutrées, des éclats de rire forcés, des accords de piano hésitants. Et par-dessus tout, la complainte des cors, infatigable, omniprésente. On disait que chaque son avait un sens, que chaque silence était lourd de sous-entendus. Le guet, bien plus qu’une simple force de police, était un symbole, une institution tentaculaire dont l’influence s’étendait bien au-delà des ruelles sombres et des places publiques. Son ombre planait sur la culture, sur l’art, sur la vie même des Parisiens.

Les Veilleurs de Nuit et les Secrets des Ruelles

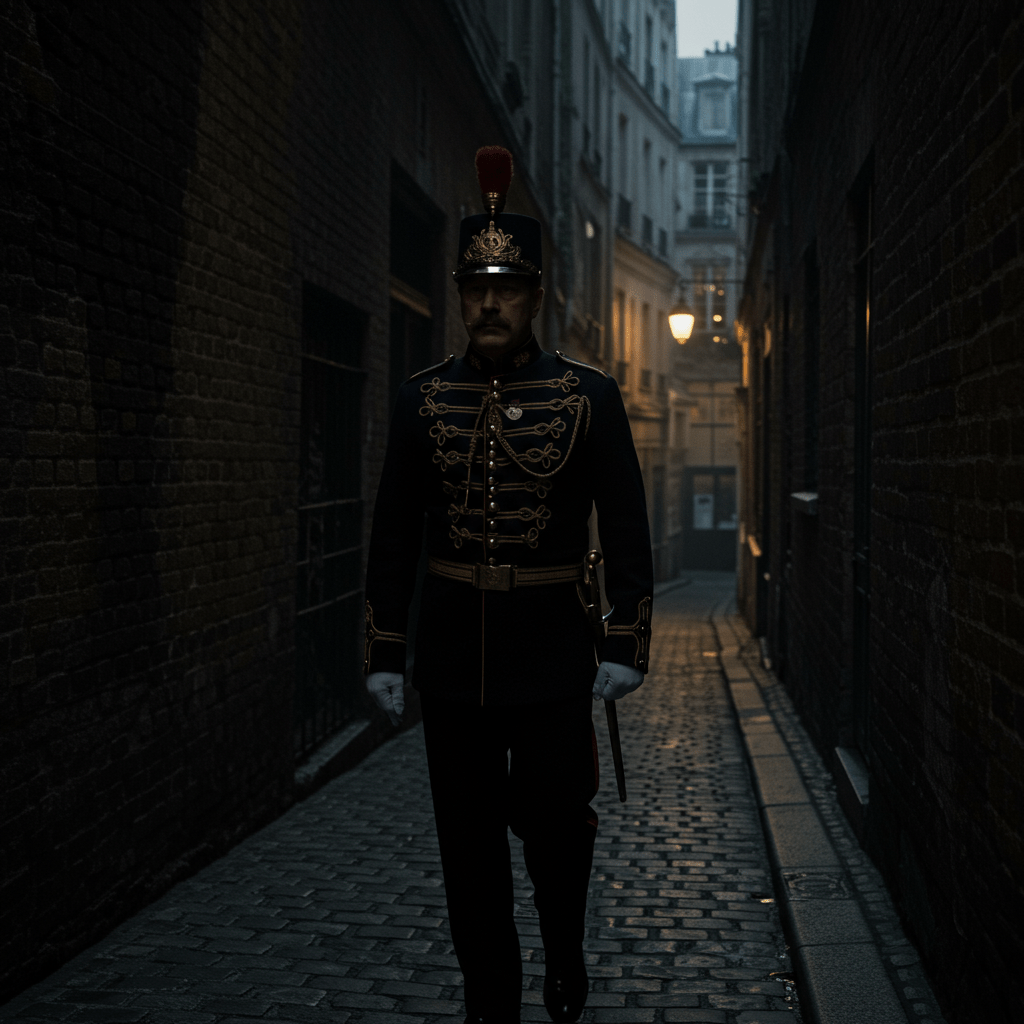

Je me souviens d’une nuit particulièrement froide. La Seine, gonflée par les pluies incessantes, charriait des débris de toutes sortes, témoignages silencieux des troubles qui agitaient la ville. J’errais, plume et carnet à la main, à la recherche d’une anecdote, d’un détail qui pourrait nourrir mon prochain feuilleton. C’est alors que je croisai le chemin d’un veilleur de nuit, un homme massif, enveloppé dans une cape épaisse, le visage buriné par les intempéries et la fatigue. Son cor, suspendu à sa ceinture, brillait faiblement sous la lueur blafarde d’un réverbère à gaz.

“Bonsoir, monsieur,” lui dis-je, espérant engager la conversation. “Une nuit bien sombre, n’est-ce pas?”

L’homme me jaugea d’un regard méfiant. “C’est le métier qui veut ça, monsieur. Les nuits sont rarement gaies, surtout en ce moment.”

“On raconte bien des choses sur le guet,” insistai-je. “Des histoires de complots, de secrets bien gardés…”

Il laissa échapper un rire rauque. “Les gens racontent toujours des histoires. Le guet, c’est avant tout une question d’ordre, de discipline. On veille sur la sécurité des citoyens, c’est tout.”

Je ne me laissai pas démonter. “Mais il y a bien des zones d’ombre, des affaires non résolues… Je pense notamment à l’affaire du collier de la reine… et plus récemment, à la disparition de Mademoiselle Dubois, la cantatrice…”

Son visage se ferma brusquement. “Ce sont des affaires qui ne vous concernent pas, monsieur. Rentrez chez vous. Il se fait tard. Et n’oubliez pas que les murs ont des oreilles.”

Je compris que j’avais dépassé les bornes. Je le remerciai et m’éloignai, non sans jeter un dernier regard sur sa silhouette massive qui se fondait dans l’obscurité. Je sentais bien qu’il en savait plus qu’il ne voulait bien le dire. Et cette rencontre ne fit qu’attiser ma curiosité.

Les Cafés et les Chansons Subversives

Les cafés étaient, à cette époque, de véritables foyers de contestation. On y croisait des étudiants exaltés, des artistes bohèmes, des journalistes véreux, tous avides de nouvelles et de scandales. La musique y tenait une place importante. On y chantait des chansons à boire, des romances sentimentales, mais aussi, de plus en plus, des airs subversifs, des hymnes à la liberté qui faisaient frémir les autorités.

Je me souviens d’un café en particulier, “Le Chat Noir”, dans le quartier de Montmartre. L’atmosphère y était toujours électrique. Les murs étaient couverts de caricatures satiriques, les tables étaient jonchées de papiers griffonnés, et l’air était saturé de fumée de tabac et de l’odeur âcre de l’absinthe. C’est là que j’entendis pour la première fois une chanson qui allait devenir un véritable symbole de la résistance: “La Carmagnole”.

Les paroles étaient simples, voire simplistes, mais l’air était entraînant, galvanisant. La chanson racontait l’histoire d’un paysan qui se révoltait contre l’oppression. Elle était interdite, bien sûr, mais elle circulait sous le manteau, de bouche à oreille, et elle était chantée à voix basse dans tous les cafés de la ville.

Un soir, alors que “La Carmagnole” résonnait discrètement dans un coin du café, une patrouille du guet fit irruption. Les soldats, l’air menaçant, fouillèrent les lieux, à la recherche de preuves de sédition. Ils arrêtèrent plusieurs personnes, dont un jeune poète qui avait osé chanter les paroles à haute voix. L’atmosphère se glaça. La musique s’éteignit. Et le silence fut seulement brisé par les ordres secs des officiers et les sanglots étouffés des prisonniers.

Cet incident me fit prendre conscience de l’importance de la musique dans la lutte contre le pouvoir. Le guet ne se contentait pas de maintenir l’ordre dans les rues. Il cherchait aussi à contrôler les esprits, à étouffer toute forme de contestation, même la plus anodine.

Les Théâtres et la Censure Déguisée

Le théâtre était un autre lieu d’expression privilégié, mais aussi un terrain miné. La censure y était omniprésente, mais elle était souvent déguisée, subtile. Les auteurs devaient redoubler d’ingéniosité pour contourner les interdits et faire passer leurs messages.

Je me souviens d’une pièce en particulier, “Le Mariage de Figaro”, de Beaumarchais. Elle avait été interdite pendant des années, puis finalement autorisée, mais amputée de plusieurs scènes jugées trop subversives. Malgré ces restrictions, la pièce connut un succès retentissant. Le public, avide de liberté et de critique sociale, y voyait une dénonciation du pouvoir et des privilèges de l’aristocratie.

Un soir, alors que j’assistais à une représentation, je remarquai la présence discrète de plusieurs agents du guet dans la salle. Ils étaient là, non pas pour apprécier le spectacle, mais pour surveiller les réactions du public et pour repérer les éventuels fauteurs de troubles. Je sentais la tension monter au fur et à mesure que la pièce avançait. Les applaudissements étaient de plus en plus nourris, les rires de plus en plus bruyants. Et à la fin, une véritable ovation salua les acteurs.

Mais la soirée ne s’arrêta pas là. À la sortie du théâtre, une manifestation spontanée se forma. Les spectateurs, exaltés par la pièce, se mirent à crier des slogans révolutionnaires et à chanter “La Marseillaise”. Le guet intervint brutalement. Des coups de matraque furent échangés, des arrestations furent effectuées. Et la fête se transforma en émeute.

Cet événement me confirma dans l’idée que le théâtre, même censuré, pouvait être un puissant vecteur de contestation. Et que le guet, en cherchant à le contrôler, ne faisait que renforcer son pouvoir de subversion.

Les Silences Suspects et les Complots dans l’Ombre

Mais la musique du guet ne se limitait pas aux cors d’appel et aux chansons interdites. Il y avait aussi les silences. Les silences suspects, les silences lourds de sous-entendus, les silences qui en disaient plus que tous les discours. C’étaient dans ces silences que se tramaient les complots, que se préparaient les révolutions.

Je me souviens d’une nuit où, errant dans les ruelles sombres du quartier du Marais, j’entendis une conversation feutrée derrière une porte cochère. Je m’approchai discrètement et colla mon oreille au bois. J’entendis des voix graves, murmurant des mots que je ne pus saisir qu’en partie: “barricades… insurrection… renversement du roi…”

Je compris qu’il s’agissait d’une réunion clandestine, d’un complot qui se tramait dans l’ombre. Je voulus en savoir plus, mais je craignais d’être découvert. Je m’éloignai à pas de loup, le cœur battant la chamade.

Le lendemain, j’appris que plusieurs arrestations avaient eu lieu dans le quartier. Le guet avait démantelé un réseau de conspirateurs qui préparaient un attentat contre le roi. Je ne pus m’empêcher de penser à la conversation que j’avais entendue la veille. Était-ce le fruit du hasard, ou bien le guet avait-il des informateurs au sein même des mouvements révolutionnaires?

Je ne le saurai jamais avec certitude. Mais je suis convaincu que les silences du guet étaient aussi importants que ses sons. Ils étaient une arme, un outil de manipulation, un moyen de semer la confusion et la terreur.

La musique du guet, au fond, était une musique de pouvoir. Une musique qui servait à maintenir l’ordre, à contrôler les esprits, à étouffer la liberté. Mais c’était aussi une musique de résistance. Une musique qui inspirait les révolutionnaires, qui galvanisait les masses, qui annonçait un avenir meilleur.

Et dans ce Paris en ébullition, entre les cors d’appel et les silences suspects, la musique du guet continuait de résonner, comme un écho lointain des luttes et des espoirs d’une époque tourmentée. Une époque où la musique, plus que jamais, était une arme, un symbole, un cri de ralliement.