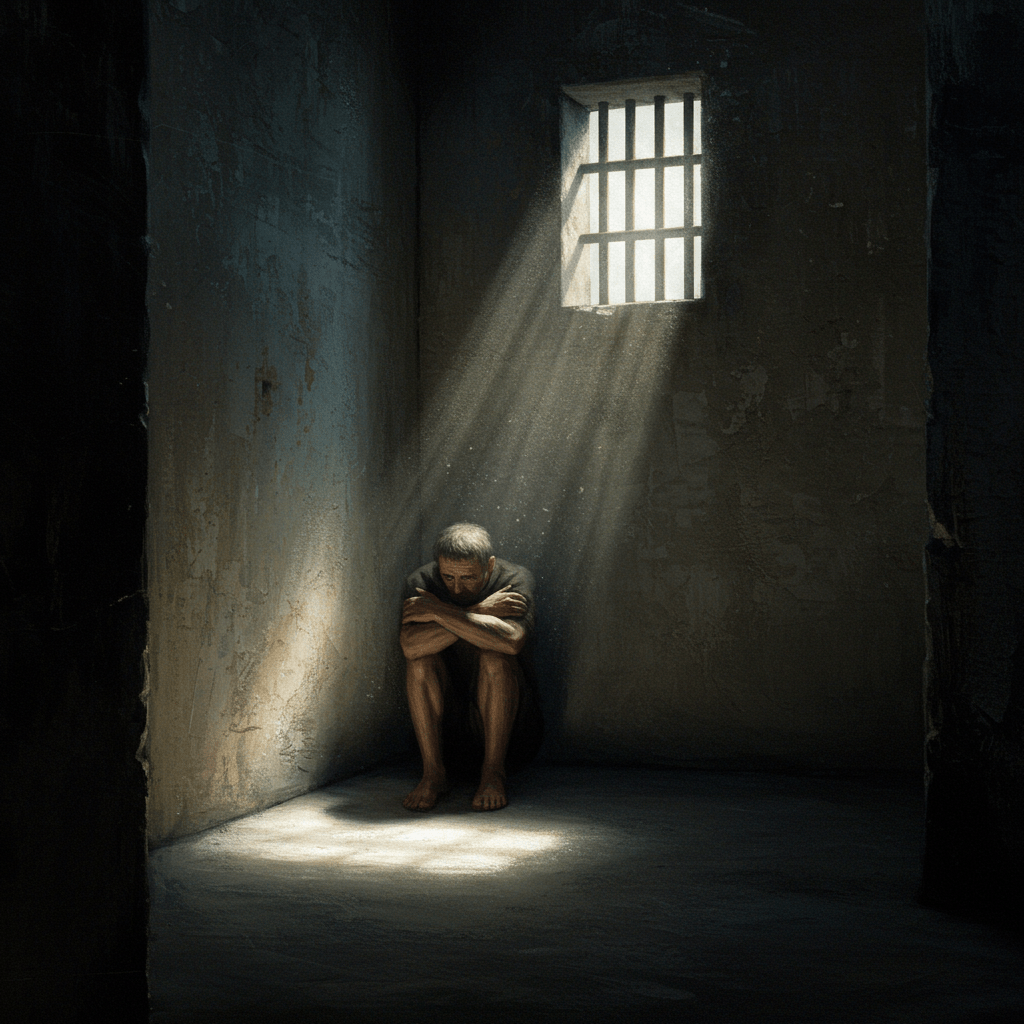

L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur Paris, mais derrière les barricades et les cris de liberté, se cache une autre bataille, plus silencieuse, plus insidieuse : celle de la santé mentale au sein des prisons surpeuplées de la capitale. Les murs de pierre de Bicêtre et de Sainte-Pélagie, témoins impassibles de tant de drames, renferment non seulement des criminels, mais aussi des âmes brisées, des esprits torturés par la maladie, livrés à l’abandon et à la souffrance. Dans ces geôles froides et humides, la folie se répand comme une ombre maléfique, contaminant les plus faibles, amplifiant les angoisses déjà présentes.

Une odeur âcre de renfermé et de désespoir flottait dans les couloirs étroits et sombres. Les cris rauques des détenus, mêlés aux lamentations des malades mentaux, créaient une symphonie infernale qui résonnait dans les profondeurs de la prison. Les gardiens, blasés par la violence et l’horreur quotidienne, passaient sans prêter attention aux gémissements des plus vulnérables, des hommes et des femmes dont les yeux témoignaient d’une détresse indicible. Leur calvaire, silencieux et invisible, était bien plus terrible que celui des condamnés à des peines corporelles.

L’Ombre de la Folie

Dans les cellules exiguës, entassés comme du bétail, des hommes et des femmes, victimes de la misère et de la maladie mentale, croupissaient dans l’oubli. La faim, le froid et la promiscuité aggravaient leurs souffrances, exacerbant leurs troubles. Certains murmuraient des paroles incohérentes, leurs pensées déchaînées par la maladie, tandis que d’autres restaient prostrés, engloutis par une profonde mélancolie. Leur isolement, pire que toute peine, les réduisait à l’état de spectres, des êtres humains privés de leur dignité et de leur humanité. Médecin, avocat, aumônier, tous s’accordaient à dire que la prison, loin de réhabiliter, brisait davantage les plus fragiles.

Les Murmures de la Désolation

Parmi eux, une jeune femme, Élisabeth, emprisonnée pour un crime qu’elle n’avait pas commis, succombait lentement à la folie. Son regard, autrefois vif et lumineux, s’était éteint, laissant place à un vide abyssal. Ses cheveux, autrefois tressés avec soin, étaient maintenant emmêlés et sales, reflétant la déchéance physique et mentale qui la rongeait. Elle passait ses journées à murmurer des prières incompréhensibles, ses paroles se perdant dans le bruit assourdissant de la prison. Son histoire, semblable à tant d’autres, témoignait de l’injustice et de l’indifférence face à la souffrance humaine.

Le Silence des Murs

Les témoignages des rares visiteurs qui pénétraient dans ces lieux d’enfer décrivaient des scènes d’une violence inouïe. Des bagarres sporadiques éclataient entre détenus, souvent provoquées par la faim et la frustration, mais aussi par les crises de démence des malades mentaux. Les gardiens, dépassés par la situation, réagissaient avec brutalité, accentuant la violence et la souffrance. Les murs de la prison, témoins impassibles de ces scènes terribles, semblaient absorber le désespoir, laissant derrière eux un silence pesant et oppressant qui parlait plus que tous les cris.

L’Espoir Perdu

Quelques rares âmes compatissantes tentaient de soulager les souffrances de ces victimes oubliées. Des médecins bénévoles, bravant les conditions sanitaires déplorables, s’efforçaient de soigner les malades mentaux, mais leurs efforts étaient souvent vains, face à l’ampleur de la détresse et à l’absence de moyens adéquats. Ces hommes et ces femmes, victimes de la société et de la maladie, étaient condamnés à un double calvaire : celui de la prison et celui de la folie, un enfer dans l’enfer.

Le soleil couchant projetait de longues ombres dans les couloirs de la prison, accentuant l’atmosphère lugubre. Dans les cellules, les murmures des malades mentaux se mêlaient aux sanglots des condamnés, créant une symphonie de désespoir. Leur sort, symbole de l’injustice et de l’indifférence, laissait un goût amer dans la bouche et un sentiment d’impuissance face à tant de souffrance. L’histoire de ces victimes oubliées, restées dans l’ombre de la Révolution et du progrès, demeure un témoignage poignant de l’état de la santé mentale en prison au XIXe siècle, un calvaire de l’esprit qui continue de résonner à travers les siècles.