L’année est 1848. Paris, la ville lumière, scintille d’une révolution naissante, mais dans les profondeurs obscures de ses prisons, une autre bataille fait rage, silencieuse et invisible : la lutte pour la santé mentale des détenus. Les murs de pierre de Bicêtre et de la Salpêtrière, loin du tumulte révolutionnaire, renferment des secrets terribles, des âmes brisées par la misère, l’injustice et l’enfermement prolongé. Des cris étouffés, des murmures angoissés, des regards perdus dans le vide : autant de témoignages d’une souffrance souvent ignorée, ou pire, délibérément occultée.

L’air épais et vicié des cachots, saturé d’humidité et de désespoir, semble lui-même participer à la dégradation physique et mentale des prisonniers. La promiscuité, l’absence de lumière naturelle, la nourriture avariée : autant de facteurs qui exacerbent les fragilités psychiques et précipitent nombre d’individus dans les abîmes de la folie. Les gardiens, souvent bruts et indifférents, ne font qu’aggraver la situation, leurs brutalités quotidiennes ajoutant une couche supplémentaire de traumatisme à la souffrance déjà existante.

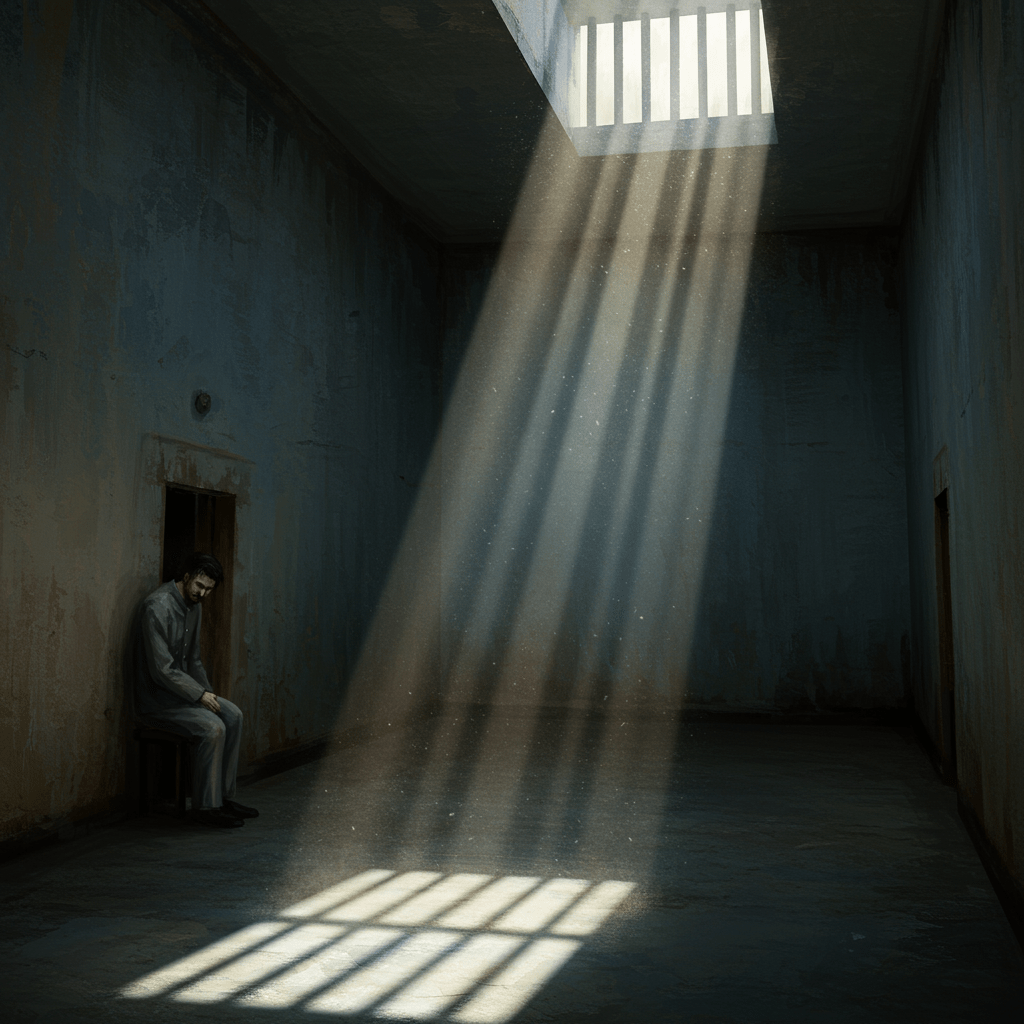

Le poids de la solitude

Isolé dans sa cellule, le détenu est livré à ses démons intérieurs. Le temps, implacable, s’étire à l’infini, déformant la réalité et nourrissant les hallucinations. Les souvenirs, autrefois réconfortants, se transforment en cauchemars, hantant les nuits et empoisonnant les jours. La solitude, omniprésente, devient un bourreau invisible, rongant l’esprit et la volonté de vivre. Certains prisonniers se réfugient dans la prière, d’autres dans la création, trouvant dans l’écriture ou le dessin un exutoire à leur souffrance. Mais pour beaucoup, la folie est inévitable, une issue fatale à un calvaire sans fin.

La folie derrière les barreaux

Les médecins, peu nombreux et débordés, peinent à prodiguer des soins adéquats. Leur compréhension de la maladie mentale est encore rudimentaire, leurs traitements souvent cruels et inefficaces. La saignée, les purgatifs violents, la contention : autant de pratiques courantes qui, au lieu de soulager la souffrance, aggravent la condition des malades. On enferme la folie derrière les barreaux de la prison, ignorant la complexité de la maladie et la nécessité d’une approche humaine et bienveillante. Les cris des aliénés résonnent dans les couloirs, un témoignage poignant de la détresse humaine et de l’incapacité de la société à faire face à la maladie mentale.

La stigmatisation de la différence

La société du XIXe siècle, marquée par le puritanisme et la rigidité morale, ne fait preuve d’aucune compassion envers les malades mentaux. Considérés comme des êtres dangereux, des parias, ils sont rejetés, stigmatisés et abandonnés à leur sort. La prison devient alors un symbole de cette exclusion sociale, un lieu où la différence est punie et où la souffrance est amplifiée. Les familles, honteuses de leurs proches atteints de troubles mentaux, les abandonnent souvent à leur triste destin, les laissant pourrir dans les geôles insalubres.

L’espoir d’une réforme

Cependant, quelques voix s’élèvent pour dénoncer l’injustice et la barbarie du système. Des médecins éclairés, des philanthropes engagés, des intellectuels sensibles à la souffrance humaine, luttent pour une réforme des conditions de détention et pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Ils réclament la construction d’asiles modernes, dotés d’équipements adaptés et d’un personnel qualifié. Leur combat, long et difficile, ouvre un chemin vers une prise en charge plus humaine de la maladie mentale, mais le chemin vers une société plus juste et plus inclusive reste encore long et semé d’embûches.

Les Archives de la Désolation, ces murs chargés d’histoires de souffrance et de folie, témoignent d’une époque sombre de l’histoire de la santé mentale. Mais elles constituent également un appel vibrant à la compassion, à la compréhension, et à la lutte incessante pour une société où la maladie mentale ne soit plus un motif d’exclusion et de condamnation, mais un défi à relever avec humanité et dignité.