L’année est 1880. Paris, ville lumière, scintille d’une effervescence nouvelle. Le progrès technologique, la révolution industrielle, transforment la société à un rythme effréné. Dans ce bouillonnement créatif, un autre type de révolution prend racine, plus discrète mais tout aussi significative : la gastronomie se réinvente. Les humbles cuisines, autrefois sanctuaires de traditions ancestrales, s’ouvrent à des horizons insoupçonnés, et avec elles, les écoles de cuisine, ces forges où se façonnent les artisans du goût de demain.

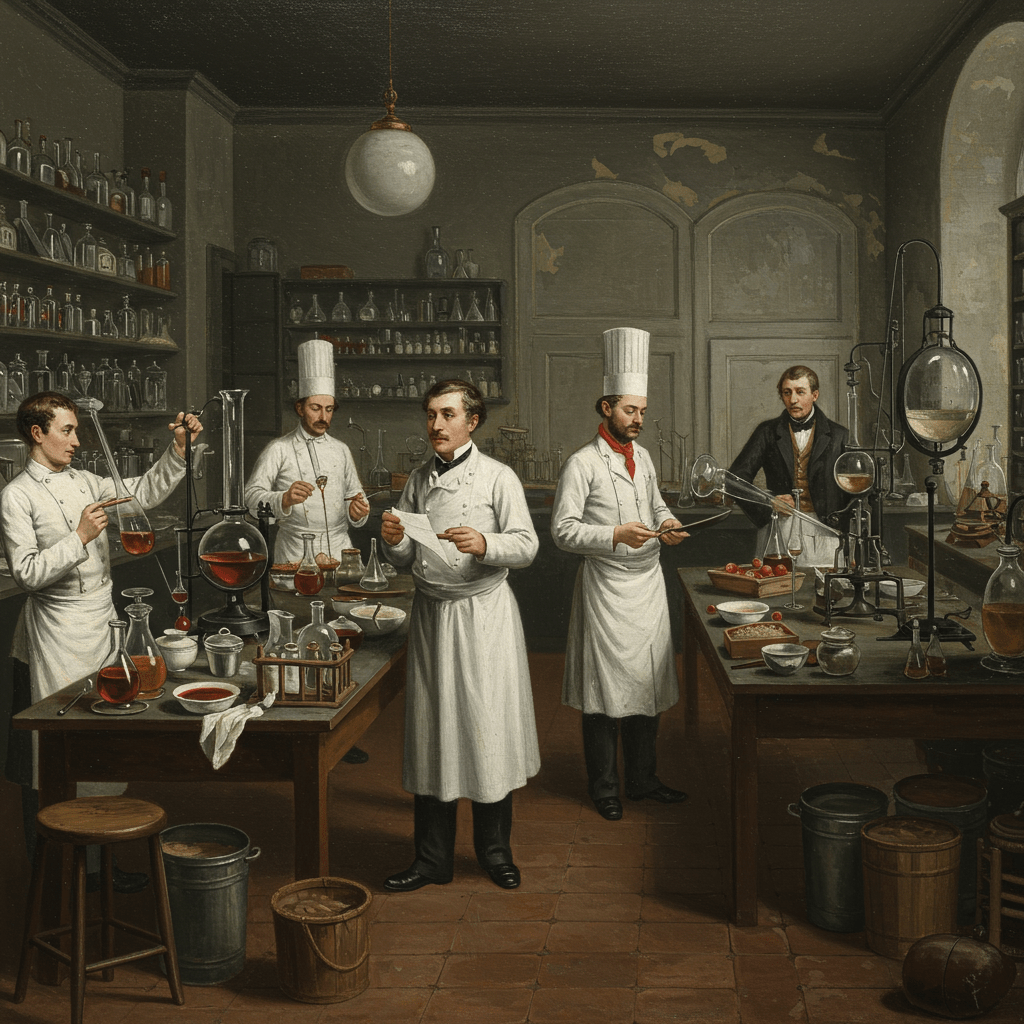

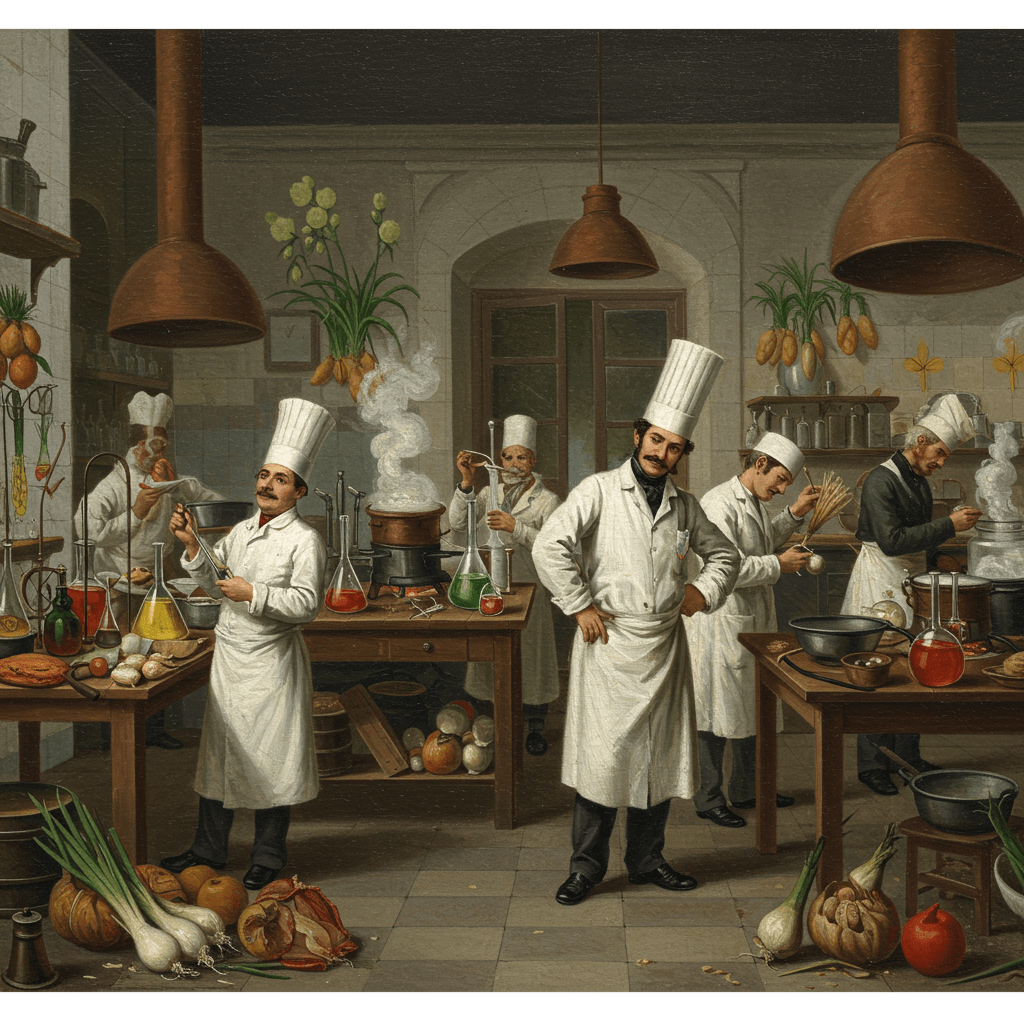

Ces établissements, encore balbutiants, sont en proie à des mutations profondes. Les méthodes traditionnelles, transmises de génération en génération, sont confrontées aux exigences d’une époque où la vitesse et l’efficacité sont reines. La science, avec ses nouvelles découvertes en matière de chimie et de biologie, s’immisce dans la préparation culinaire, bouleversant les équilibres établis et ouvrant la voie à des créations audacieuses. Des chefs visionnaires, tels des alchimistes modernes, expérimentent sans relâche, cherchant à sublimer les saveurs et à repousser les limites de l’art culinaire.

La science au service du goût

Dans les cuisines des écoles, les vieux fourneaux à bois cèdent progressivement la place à des appareils plus modernes, alimentés au gaz. Des thermomètres précis permettent de contrôler la température avec une exactitude jamais atteinte auparavant. Les techniques de conservation évoluent, grâce à la mise au point de nouvelles méthodes de stérilisation et de réfrigération. L’utilisation de la glace, autrefois un luxe réservé aux plus riches, se démocratise, ouvrant de nouvelles possibilités aux chefs et aux élèves. Des professeurs, issus des milieux scientifiques, introduisent des notions de chimie et de nutrition dans les programmes, transformant la cuisine en une science exacte, une discipline rigoureuse.

Les rivalités entre écoles

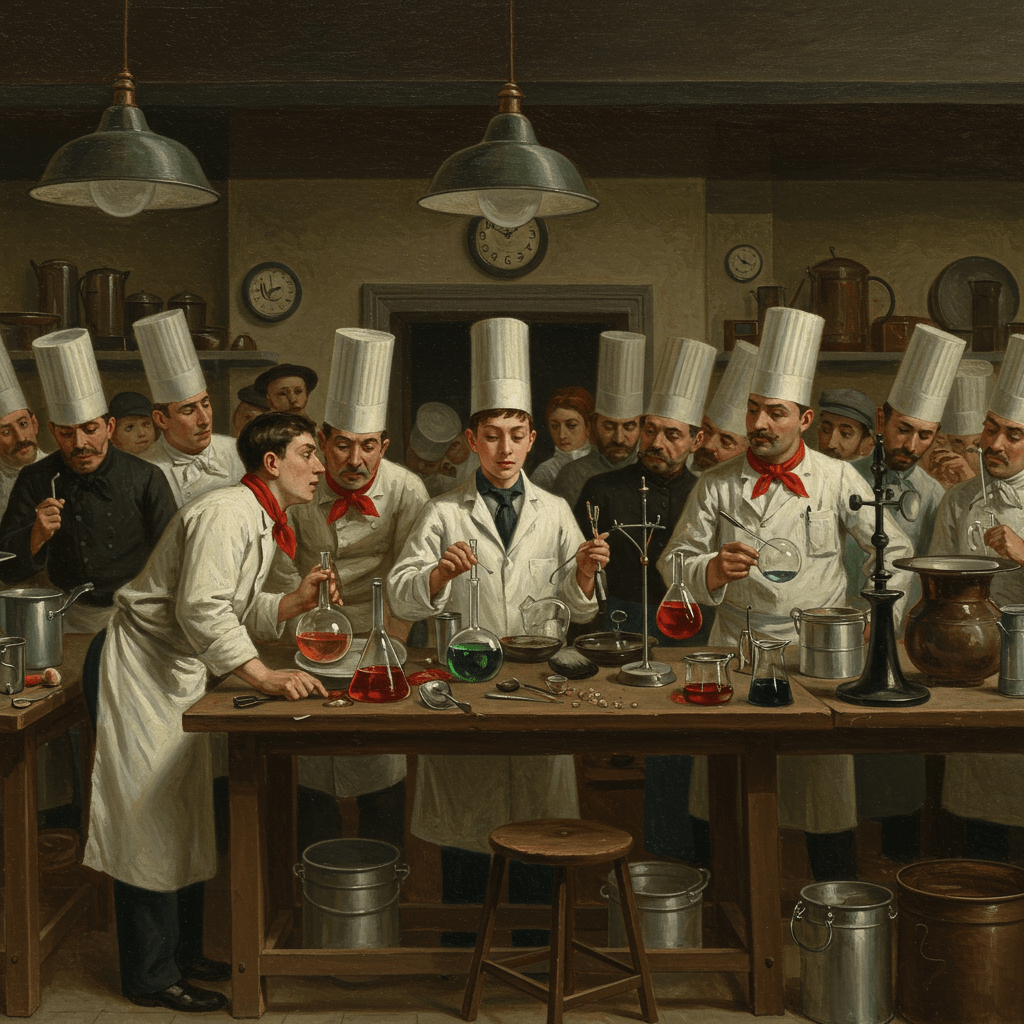

Mais cette transformation ne s’opère pas sans heurts. Les écoles de cuisine, autrefois éparses et isolées, se concurrencent désormais avec acharnement. Des rivalités naissent entre les chefs, chacun cherchant à imposer sa méthode et à revendiquer la suprématie. Des débats houleux animent les cercles gastronomiques, opposant les défenseurs de la tradition aux partisans de la modernité. Les concours culinaires se multiplient, offrant une scène où les jeunes talents peuvent démontrer leurs compétences et où les écoles rivalisent d’ingéniosité. Le prestige d’une école se mesure désormais à la qualité de ses diplômés, à leur succès dans les cuisines des restaurants les plus renommés.

L’influence des cultures étrangères

L’ouverture des frontières et le développement des transports favorisent l’échange des cultures culinaires. Des recettes exotiques, venues d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique, font leur apparition sur les tables parisiennes, suscitant la curiosité et l’intérêt des chefs et des élèves. Des professeurs expérimentés voyagent à travers le monde, rapportant de leurs expéditions de nouvelles techniques et des ingrédients inédits. Les écoles s’adaptent à cette richesse nouvelle, intégrant progressivement les saveurs du monde dans leurs programmes. L’enseignement s’enrichit, ouvrant la voie à une cuisine plus diversifiée, plus universelle.

Le défi de la formation

Malgré les progrès considérables accomplis, les écoles de cuisine doivent relever un défi de taille : adapter leurs enseignements aux besoins d’une société en constante évolution. La formation doit être plus complète, plus pointue, pour permettre aux futurs chefs de s’adapter aux exigences d’un marché de plus en plus concurrentiel. Des cours de gestion, de marketing et de communication sont introduits dans les programmes, permettant aux étudiants d’acquérir des compétences complémentaires. L’objectif est de former des professionnels complets, capables non seulement de cuisiner à merveille, mais aussi de gérer leur affaire avec succès, de communiquer avec leur clientèle et de s’adapter aux tendances du marché.

Ainsi, au cœur de Paris, les écoles de cuisine continuent leur évolution, à l’image de la ville elle-même, un ballet incessant entre tradition et modernité. Les casseroles mijotent, les fourneaux crépitent, et les futurs maîtres de la gastronomie française façonnent leur destin, dans l’ombre des chefs légendaires, au milieu du parfum des épices et des saveurs nouvelles. Le goût du progrès, aussi impétueux qu’irrésistible, façonne l’avenir de la cuisine, une histoire écrite dans la vapeur des plats qui nourrissent les générations à venir.